Фрагменты гомологии эндогенных ретровирусов в геномах растений и животных

Автор: Елькина М.А., Глазко В.И.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Молекулярная биология, вирусология

Статья в выпуске: 5 т.49, 2014 года.

Бесплатный доступ

Использование последовательностей мобильных генетических элементов в целях маркирования полиморфизма участков их инсерций может оказаться наиболее эффективным подходом при выявлении специфических особенностей генофондов для различных групп организмов, контроля их динамики, что особенно важно в работе с сельскохозяйственными видами. В царстве растений широко распространен Sireviruses ( Pseudoviridae ) - одни из древнейших LTR-ретротранспозонов. Наиболее крупный и подробно изученный ретротранспозон - SIRE-1. Его анализ показывает, что инсерции указанного ретроэлемента (в частности, в геном кукурузы) произошли недавно. Мы изучили полиморфизм фрагментов ДНК, фланкированных участками LTR-ретротранспозона SIRE-1 (IRAP-PCR маркеры), в геномах у различных таксономических групп. Объектами исследования были однодольные растения мягкой пшеницы Triticum aestivum (озимые сорта Московская 39 и Мироновская 808, яровой сорт Омская 36), двудольные растения Glycine soja (пять дикорастущих популяций из Приморского края) и G. max (сорнополевая форма сои, Китай), а также представители заводских и аборигенных пород крупного рогатого скота Bos taurus - черно-пестрого голштинизированного, айширского, якутского и красного эстонского (97 гол.). В качестве праймера в IRAP-PCR был выбран терминальный участок SIRE-1 (GCA-GTT-ATG-CAA-GTG-GGA-TCA-GCA). Полученные данные свидетельствуют о том, что полилокусное генотипирование по IRAP-PCR маркерам с использованием фрагмента ретротранспозона LTR SIRE-1 в качестве праймера позволяет надежно дифференцировать не только представителей однодольных и двудольных растений, но и их сорта. В исследованиях представителей разных пород крупного рогатого скота по IRAP-PCR маркерам получен спектр фрагментов ДНК (от 13 до 16 в зависимости от породы) в диапазоне длин 330-1470 п.н. Наибольший полиморфизм фрагментов ДНК наблюдался в средней части спектра (760-980 п.н.) у айширских и черно-пестрых коров. На дендрограмме одна из групп черно-пестрых коров и айширский скот оказались ближе друг к другу, тогда как другая вместе с красным эстонским и якутским скотом обособились в отдельный подкластер. Выявленные различия по гетерогенности в двух исследованных группах черно-пестрого скота из разных хозяйств, возможно, связаны с особенностями проводимой там селекционной работы либо с иными факторами искусственного и/или естественного отбора. Обсуждается возможность применения LTR-ретротранспозонов в качестве молекулярно-генетических маркеров для полилокусного генотипирования растений и животных.

Инвертированные терминальные сайты ltr-ретротранспозонов, полиморфное информационное содержание, доля полиморфных локусов

Короткий адрес: https://sciup.org/142133540

IDR: 142133540 | УДК: 636.082.12+631.52]:577.2:575.174.015.3

Текст научной статьи Фрагменты гомологии эндогенных ретровирусов в геномах растений и животных

В последние годы разработано множество методов маркирования полиморфизма различных геномных участков (RFLP — restriction fragment length polymorphism, SNP — single nucleotide polymorphism, AFLP — amplified fragment length polymorphism, SSR-PCR — simple sequence repeats PCR и др.), успешно применяющихся для генотипирования как сортов культурных растений (1-4), так и пород сельскохозяйственных видов животных (5-7). Среди них особое место занимают мобильные элементы, первое и, вероятно, самое главное отличие которых от других структурно-функциональных элементов генома — это способность к перемещению. Высокая скорость транспозиций позволяет предполагать их существенную роль в генерации генетической изменчивости (8).

У растений LTR (long terminal repeat) ретротранспозоны занимают значительную часть генома: у Arabidopsis thaliana — чуть более 7 % (9), у риса — 50 %, у пшеницы — 90 % (10), у кукурузы — 75 % (11).

Sireviruses — одни из древнейших LTR-ретротранспозонов, получивших широкое распространение внутри царства растений. Это единственный представитель семейства Pseudoviridae, члены которого предположительно могут содержать ген, близкий к кодирующему оболочечные бел- ки вирусных частиц (env-подобный ген). К наиболее крупным по размеру (около 11 тыс. п.н.) и подробно изученным элементам Sireviruses относится SIRE-1. Анализ последовательности SIRE-1 показывает, что инсерции указанного ретроэлемента (в частности, в геном кукурузы) произошли недавно (12).

Использование последовательностей мобильных генетических элементов в целях маркирования полиморфизма участков их инсерций может оказаться наиболее эффективным подходом для выявления специфических особенностей генофондов для различных групп организмов, контроля их динамики, что особенно важно в работе с сельскохозяйственными видами.

В этой связи целью работы было изучение возможности использовать терминальные участки эндогенных ретровирусов для выявления сортоспецифичных характеристик у культурных растений, а также генетических особенностей у разных пород крупного рогатого скота.

Методика . Исследования выполняли на однодольных растениях Triticum aestivum и двудольных растениях Glycine soja и G. max . Пшеница была представлена двумя озимыми сортами (Московская 39 — мягкая озимая, Мироновская 808 — мягкая озимая, выведена из яровой) и одним яровым (Омская 36 — мягкая яровая), соя — пятью популяциями вида дикорастущая уссурийская ( G . soja , Приморский край) и сорнополевой формой сои ( G . max , Китай). В анализ также включили представителей заводских и аборигенных пород крупного рогатого скота (всего 97 гол.) — две группы черно-пестрых голштинизированных коров (I группа — с животноводческой фермы «Степаньково», Московская обл., II — из вивария Российского государственного аграрного университета), коровы айширской породы (МКЗ № 1, Московская обл.), якутский (Республика Саха) и красный эстонский скот (СПК «Заря», Псковская обл.).

Для полилокусного генотипирования использовали IRAP-PCR маркеры (IRAP-PCR — inter-retrotransposon amplified polymorphism PCR) (13). Геномную ДНК выделяли с использованием коммерческого набора «ДНК-экстран 1» («Синтол», Россия). ПЦР проводили на амплификаторе «Терцик» (Россия) с применением смеси ПЦР-РВ («Синтол», Россия). Условия и стадии ПЦР: первоначальная денатурация — 94 °С, 2 мин; денатурация — 94 °С, 30 с; отжиг — 55 °С, 30 с; элонгация — 72 °С, 2 мин; заключительная элонгация — 72 °С, 10 мин; 35 циклов. Праймерами служили терминальные участки LTR-ретротранспозона SIRE-1 (GCA-GTT-ATG-CAA-GTG-GGA-TCA-GCA). Результаты амплификации оценивали с помощью электрофореза в агарозном геле (1,5 %) с применением в качестве маркера молекулярных масс ДНК GeneRulerTM 100 bp DNA Ladder Plus («MBI Fermentas», США) для оценки длины продуктов. Визуализацию продуктов ПЦР-амплификации после окрашивания бромистым этидием проводили под УФ-светом. Для того чтобы избежать грубых ошибок, анализировали область спектра с размером фрагментов ДНК менее 1500 п.н.

Математическую обработку данных осуществляли с использованием компьютерной программы TFPGA. Расчет индекса PIC (polymorphic information content) выполняли по формуле для диаллельных локусов: PIC = 2f (1 - f), где f — частота одного из двух аллелей (14).

Поиск гомологичных последовательностей осуществляли в GenBank с использованием баз данных секвенированных участков, применяя для этих целей набор алгоритмов BLASTn.

Результаты . В связи с широкой представленностью LTR-ретротранспозонов (в том числе SIRE-1) в геномах растений для полилокусного генотипирования в качестве праймера в IRAP-PCR нами была выбрана терминальная область этого мобильного элемента.

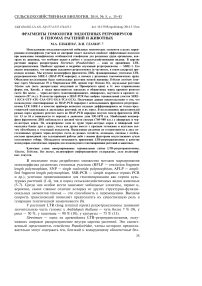

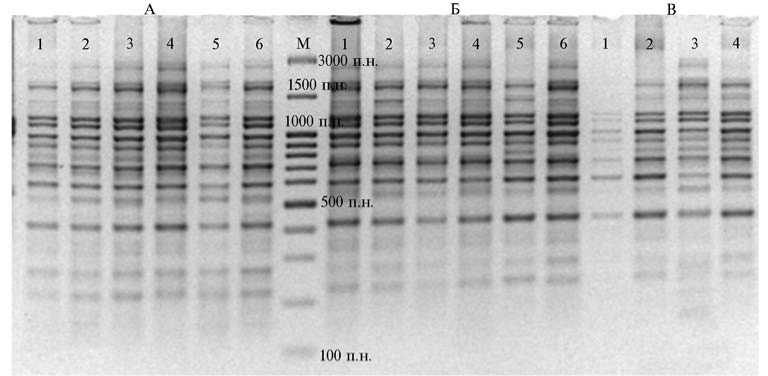

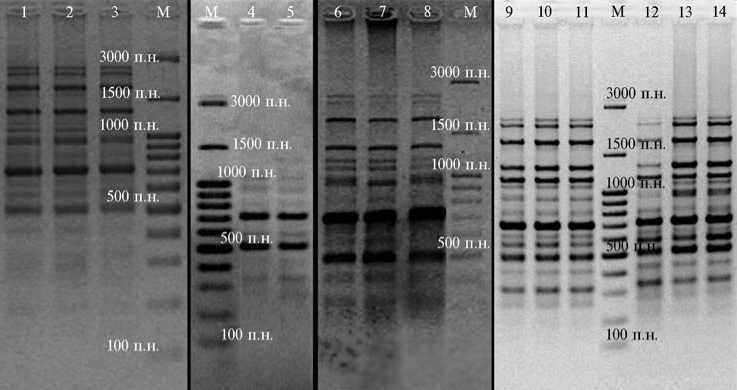

В результате IRAP-PCR с праймером к терминальному участку ретроэлемента LTR SIRE-1 мы получили отчетливо воспроизводимые спектры фрагментов ДНК как у сои, так и у пшеницы, причем такие фрагменты находились в одном размерном диапазоне: суммарно до 22 локусов длиной 350-1240 п.н., 26 локусов — 220-1450 п.н. (рис. 1, 2).

Рис. 1. Электрофоретические спектры, полученные в IRAP-PCR с ДНК пшеницы Triticum aestivum озимых (А — Московская 39, Б — Мироновская 808) и ярового (Омская 36) сортов при использовании в качестве праймера терминального участка ретротранспозона LTR SIRE-1: М — маркер молекулярных масс GeneRuler TM 100 bp DNA Ladder Plus («MBI Fermentas», США).

Рис. 2. Электрофоретические спектры, полученные в IRAP-PCR с ДНК дикорастущей сои Glycine soja разных групп при использовании в качестве праймера терминального участка ретротранспозона LTR SIRE-1: 1-4 —

I группа, 5-8 — II группа; М — маркер молекулярных масс GeneRuler TM 100 bp DNA Ladder Plus («MBI Fermentas», США).

гментов составили соответственно 0,449 и

Анализируемые группы Glycine обладали высоким полиморфизмом (PICср. = 0,414, P = 91 %) по сравнению с T. aestivum (PICср. = 0,120, P = 65 %; PICср. — усредненное значение индекса PIC по всему спектру ампликонов). С использованием баз данных GenBank был выполнен поиск участков гомологии к фрагменту LTR SIRE-1, послужившему праймером, в се-квенированных последовательностях геномов T. aestivum и G. max и выявлены соответственно 122 и 102 таких участка (табл. 1). У Glycine наиболее полиморфными оказались фрагменты длиной от 350 до 490 п.н. и от 1010 до 1240 п.н. Значения PICср. для этих фра-0,364. У T. aestivum, наобо рот, высокий полиморфизм наблюдался в зоне средних длин (от 520 до

720 п.н. и от 760 до 990 п.н., соответственно PICcp . — 0,196 и 0,155). Все тяжелые фрагменты были мономорфными и встречались у 100 % исследованных образцов пшеницы (табл. 2).

1. Число участков, гомологичных терминальным сайтам ретротранспозона LTR SIRE-1, в геномах сои Glycine max и пшеницы Triticum aestivum и их некоторые генетические характеристики по результатам IRAP-PCR

|

Показатель | |

G . max |

| T. aestivum |

|

Длина генома, млрд п.н.1 |

1,10 |

1,78 |

|

Число: |

||

|

найденных гомологичных участков1 |

122 |

102 |

|

фрагментов ДНК в спектре |

15-22 |

26 |

|

PIC усредненный по праймеру |

0,414 |

0,120 |

|

P, % |

91 |

65 |

Примечание. 1 — по данным ; IRAP-PCR — inter-retrotransposon amplified polymorphism PCR, PIC — индекс полиморфного информационного содержания локуса, P — доля полиморфных локусов.

2. Частота ампликонов (ЧА) в спектрах, полученных в IRAP-PCR с праймером, гомологичным терминальному участку ретротранспозона LTR SIRE-1, и значения индекса PICл0K у Cа у сортов пшеницы Triticum aestivum

|

Длина фрагмента, п.н. |

Московская 39 |

Мироновская 808 |

Омская 36 |

|||

|

ЧА |

1 PIC „окуcа |

ЧА |

1 PIC „окvcа |

ЧА |

1 PIC „окvcа |

|

|

1450 |

0 |

0 |

0,2 |

0,159 |

1 |

0 |

|

1420 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

1370 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0,4 |

0,349 |

|

1340 |

0,8 |

0,483 |

0 |

0 |

0,4 |

0,349 |

|

1210 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

1130 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

990 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

900 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

810 |

1 |

0 |

0,3 |

0,300 |

1 |

0 |

|

790 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

760 |

0 |

0 |

0,8 |

0,483 |

0 |

0 |

|

720 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

680 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

630 |

0,500 |

0,414 |

0,800 |

0,483 |

1 |

0 |

|

590 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

570 |

0 |

0 |

0,3 |

0,3 |

0 |

0 |

|

550 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

540 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0,2 |

0,189 |

|

520 |

0,300 |

0,300 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

460 |

1 |

0 |

0,700 |

0,488 |

0 |

0 |

|

420 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

360 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

320 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

270 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

250 |

0,500 |

0,414 |

0,300 |

0,300 |

0,200 |

0,189 |

|

220 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

р, % |

15 |

27 |

15 |

|||

|

Примечание. |

IRAP-PCR |

— inter-retrotransposon amplified polymorphism PCR, |

PIC — индекс по- |

|||

|

лиморфного информационного содержания локуса, P — доля полиморфных локусов. |

||||||

У Glycine был обнаружен только один мономорфный локус длиной 700 п.н., в среднем же доля полиморфных локусов по спектру составила 93 %, PICcp . = 0,414. Это свидетельствует об относительно высоком генетическом разнообразии исследованных групп как внутри рода Glycine , так и внутри одного вида G. soja. При этом у G. max отсутствовал локус длиной 680 п.н., тогда как тот же локус встречался у представителей G. soja.

В результате IRAP-PCR с использованием фрагмента ретротранспозона LTR SIRE-1 в качестве праймера были получены уникальные для каждого из сортов пшеницы спектры фрагментов ДНК. Так, у сорта пшеницы Московская 39 фрагмент ДНК длиной 790 п.н. присутствовал у всех исследованных образцов этого сорта, тогда как у сортов Мироновской 808 и Омской 36 фрагментов такой длины не обнаружили. И наоборот, локус, соответствующий фрагменту размером 550 п.н., не встречался только у сорта Московская 39, у остальных сортов по этому локусу PIC = 1.

Показано, что инбридинг в популяциях растений и дрозофилы, например, приводит к физиологическим и фенотипическим изменениям, которые, как предполагается, обусловлены эпигенетическими эффектами, связанными с попарным взаимодействием хромосом (15). Подобные эпигенетические изменения могут приводить к активации мобильных генетических элементов и, как следствие, к усилению процессов, вызывающих кариотипические модификации, к повышению генетического разнообразия и к эпигенетическим перестройкам, что служит важным источником фенотипической изменчивости (15).

Предложенной гипотезой может частично объясняться высокий полиморфизм внутри локуса у сортов T . aestivum с учетом того, что пшеница — самоопылитель. Известно также, что на долю растений с перекрестным опылением у этого самоопылителя приходится до 3 %, а иногда до 10 % популяции. Кроме того, выявлены формы с повышенной частотой переопыления (от 2,6 до 5 % в зависимости от сорта), и к ним, в частности, относятся сорта озимой мягкой пшеницы мироновской селекции (16). Следовательно, высокая внутрисортовая гетерогенность (высокая доля полиморфных локусов и увеличение индекса PIC) (см. табл. 2) у сорта Мироновская 808 по сравнению с двумя другими сортами может быть обусловлена этим фактом.

В связи с неодинаковой распространенностью у разных сортов наибольший интерес в случае пшеницы представляют локусы, соответствующие фрагментам 790 и 550 п.н., сои — локусы 790, 680 и 550 п.н.

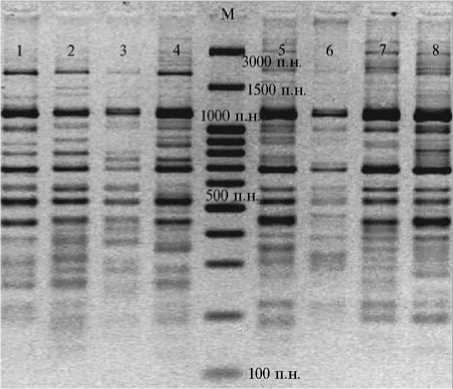

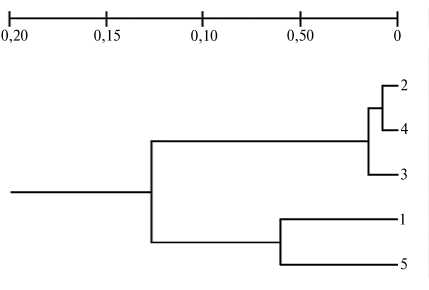

На основании значений генетических дистанций (DN), рассчитанных по методу M. Nej (1972) исходя из частоты ампликонов разной длины в полученных спектрах фрагментов ДНК, фланкированных инвертированными участками фрагмента ретротранспозона LTR SIRE-1, нами была построена дендрограмма (рис. 3). На ней выделяются два отдельных крупных кластера однодольных и двудольных растений. В кластере однодольных в одну группу обособляются сорта пшеницы Мироновская 808 и Омская 36

Рис. 3. Дендрограмма филогенетического родства между изученными группами растений, построенная на основании частоты ампликонов в IRAP-PCR с праймером, гомологичным терминальному участку ретротранспозона LTR SIRE-1: 1 — Glycine max (Китай); 2-6 — G . soja (Приморский край); 7-9 — Triticum aestivum , сорта соответственно Московская 39, Мироновская 808 и Омская 36.

I (см. рис. 3). Подобная диффе-•---9 ренциация сортов отражает как

7 их фенотипические особенности, так и происхождение. На пример, для сортов Мироновская 808 и Омская 36 общая фенотипическая характеристика — белый безостый неопушенный колос (17), тогда как Московская 39 отличается от них белым остистым неопушенным колосом . При этом озимый сорт Мироновская 808 был выведен из яровой мягкой пшеницы методом группового и массового отбора морфологически однородных растений (18).

Полученные данные свидетельствуют о том, что полилокусное генотипирование по IRAP-PCR маркерам с использованием фрагмента ретротранспозона LTR SIRE-1 в качестве праймера позволяет надежно дифференцировать представителей не только однодольных и двудольных растений, но и разных принадлежащих к ним сортов.

Результаты выполненного нами поиска в GenBank участков гомологии к фрагменту LTR ретротранспозона SIRE-1 с использованием алгоритмов BLASTn свидетельствовали о присутствии таких последовательностей в геномах не только растений, но и млекопитающих. Например, в се-квенированных последовательностях генома крупного рогатого скота выявляется 165 участков с такой гомологией.

Для оценки возможности применения фрагментов ретротранспозонов растений с целью полилокусного генотипирования и контроля генофондов пород сельскохозяйственных животных мы выполнили анализ групп некоторых пород крупного рогатого скота (айширский, красный эстонский, якутский скот, две группы черно-пестрых коров из разных хозяйств) по IRAP-PCR маркерам с использованием терминального сайта ретротранспозона LTR SIRE-1 в качестве праймера. При этом были получены спектры фрагментов ДНК (от 13 до 16 в зависимости от породы) в диапазоне длин 330-1470 п.н. (рис. 4).

Рис. 4. Электрофоретические спектры, полученные в IRAP-PCR с ДНК крупного рогатого скота Bos taurus разных пород при использовании в качестве праймера терминального участка ретротранспозона LTR SIRE-1 : 1-3 — айширский скот, 4, 5 — красный эстонский скот, 6-8 — черно-пестрый скот (I группа), 9-11 — черно-пестрый скот (II группа), 12-14 — якутский скот; М — маркер молекулярных масс GeneRulerTM 100 bp DNA Ladder Plus («MBI Fermentas», США).

3. Значения индекса PICл0K у Cа в спектрах, полученных в IRAP-PCR с праймером, гомологичным терминальному участку ретротранспозона LTR SIRE-1, у крупного рогатого скота Bos taurus

|

Длина фрагмента, п.н. |

Айширский |

Черно-пестрый |

Якутский |

Красный эстонский |

|

|

II группа |

I группа |

||||

|

1470 |

0,325 |

0,486 |

0 |

0,488 |

0,452 |

|

1300 |

0,500 |

0 |

0,465 |

0 |

0 |

|

1200 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

1100 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

980 |

0,325 |

0,416 |

0,494 |

0 |

0,470 |

|

950 |

0,325 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

820 |

0,483 |

0 |

0,349 |

0 |

0 |

|

800 |

0,496 |

- |

0 |

0,380 |

0 |

Продолжение таблицы 3

|

760 |

0,121 |

- |

0,349 |

- |

0 |

|

720 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

640 |

0 |

0,330 |

0,432 |

0 |

0 |

|

590 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

510 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

440 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

380 |

0,361 |

- |

0,097 |

- |

0,137 |

|

330 |

0,457 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Примечание. IRAP-PCR — inter-retrotransposon amplified polymorphism PCR, PIC — индекс полиморфного информационного содержания локуса. Прочерки означают, что локус отсутствует.

Наибольший полиморфизм фрагментов ДНК наблюдался в средней части спектра (760-980 п.н.) у черно-пестрых (I группа) и айширских коров. У остальных пород наиболее полиморфным оказался локус, соответствующий фрагменту размером 1470 п.н. В спектре ампликонов ДНК у черно-пестрых (II группа) и якутских коров отсутствовали локусы длиной 380 и 760 п.н., в то же время они встречались у других пород (табл. 3).

4. Характеристика полиморфизма локусов, выявленных в IRAP-PCR с праймером, гомологичным терминальному участку ретротранспозона LTR SIRE-

1, у крупного рогатого скота Bos taurus

|

Порода, группа скота |

1 PIC локусов |

1 P, % |

|

Айширский |

0,212 |

56 |

|

Черно-пестрый: |

||

|

I группа |

0,137 |

38 |

|

II группа |

0,094 |

23 |

|

Якутский |

0,062 |

14 |

|

Красный эстонский |

0,066 |

19 |

Спектры ампликонов, полученные в PCR с праймером LTR SIRE-1 суммарно по всем локусам, для представителей якут- ской, красной эстонской и чернопестрой (II группа) пород крупного рогатого скота существенно не различались по доле полиморфных локусов (P) и индексу PICср. (соответственно 14, 19 и 23 %; 0,062, 0,066 и 0,094). Наиболее гетерогенной при этом оказалась популяция айширского скота (PICср. = 0,212, P = 56 %) (табл. 4).

Примечание. IRAP-PCR — inter-retrotransposon amplified polymorphism PCR, PIC — индекс полиморфного информационного содержания локуса, P — доля полиморфных локусов. Описание групп см. в разделе «Методика».

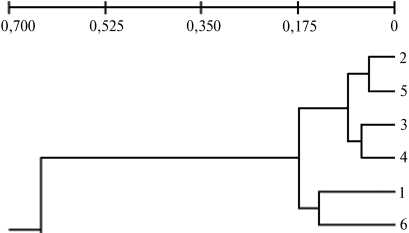

Рис. 5. Дендрограмма филогенетического родства между изученными породами крупного рогатого скота Bos taurus , построенная на основании частоты ампликонов в IRAP-PCR с праймером, гомологичным терминальному участку ретротранспозона LTR SIRE-1: 1 — айширский скот, 2 — черно-пестрый скот (I группа), 3 — якутский скот, 4 — красный эстонский скот, 5 — черно-пестрый скот (II группа).

На основании оценок полиморфизма ампликонов построили дендрограмму для исследуемых групп животных (рис. 5). Чернопестрый (I группа) и айширский скот оказались ближе друг к другу, тогда как черно-пестрый (II группа), красный эстонский и якутский обособились в отдельный подкластер. Необходимо отметить, что генетическая дистанция между черно-пестрыми и якутскими коровами была крайне мала (DN = 0,0076). Две группы черно-пестрых коров по генетическим характеристикам (см. табл. 4) имели значительные различия. Б о льшую гетерогенность отмечали у I группы (P = 38 %, PICср . = 0,137). Возможно, это связано с различиями в проводимой селекционной работе или иными факторами как искусственного, так и естественного отбора.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что участки мобильных элементов, в частности LTR SIRE-1, могут применяться в исследованиях генетической структуры у групп и сортов как двудольных (Glycine), так и однодольных (Triticum) растений. Кроме того, такое полилокусное генотипирование фрагментов ДНК, полученных в результате IRAP-PCR с праймером, гомологичным терминальнаму сайту ретротранспозона LTR SIRE-1, позволяет выявлять генетические особенности пород крупного рогатого скота.