Фракционирование изотопа 13С в экосистеме районов Забайкалья

Автор: Чимитдоржиева Г. Д., Жамсаранова С. Д., Баженова Б. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 3 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

Анализ изотопов основных биогенных элементов проводится при определении географического происхождения источников сырья, используемого для изготовления пищевой продукции, а также подлинности его происхождения (натуральное или полученное в результате биотехнологического синтеза). Экспериментальное исследование фракционирования изотопа 13С в цепи "почва – пастбищная растительность – мясо крупного рогатого скота" (КРС) проведено с использованием имеющихся данных по пастбищной растительности Мухоршибирского, Иволгинского, Еравнинского районов и почвам Мухоршибирского, Еравнинского районов Забайкалья. Объектами исследований послужили образцы мясного сырья из торговой сети Кабанского, Бичурского, Джидинского, Закаменского, Кижингинского, Хоринского, Заиграевского, Агинского районов. Содержание стабильных изотопов в образцах определялось в Центре коллективного пользования изотопной масс-спектрометрии на базе Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (Москва) с применением масс-спектрометра Finnigan Delta V Plus. Результаты проведенных исследований показали связь изотопного состава углерода мышечной ткани мяса из разных районов Забайкалья с таковым в растениях, произрастающих в регионе и служащих кормом крупному рогатому скоту, что указывает на присутствие "изотопной подписи" по трофической цепи "растения – почва – травоядные животные". Изотопный состав мясного сырья из Забайкалья изучен впервые. Полученные данные указывают на то, что исследованные образцы мяса из торговой сети региона являются продуктами местного происхождения и могут быть отнесены к натуральному сырью. Изотопный состав мясного сырья, почв и пастбищной растительности Забайкалья может быть использован в процессе определения географического происхождения продукта, а также распознавания фальсификата, выдаваемого за сырье местного происхождения.

Стабильные изотопы, углерод, масс-спектрометрия, идентификация, почва, растения, мясное сырье, stable isotopes, carbon, mass spectrometry, identification, soil, plants, meat raw materials

Короткий адрес: https://sciup.org/142221519

IDR: 142221519 | УДК: 631.41/633.2.032/637.047 | DOI: 10.21443/1560-9278-2019-22-3-441-448

Текст статьи Фракционирование изотопа 13С в экосистеме районов Забайкалья

*Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Республика Бурятия, Россия; ORCID: , e-mail:

Распределение и содержание стабильных изотопов легких элементов в различных видах биологических и абиотических систем существенно различаются. Особенности их распределения связаны с процессами фракционирования, т. е. с изменением соотношения изотопов в ходе многих биологических и геохимических процессов (Галимов, 2006). Способность к термодинамически упорядоченному распределению изотопов в сложных органических соединениях – специфическое свойство живых систем. В связи с этим изотопные методы анализа широко применяются при определении трофических связей. При выявлении подлинного природного происхождения сырья необходимо знать распределение изотопов углерода в цепи трофической связи. Вариации изотопных отношений углерода сырьевых материалов могут быть использованы для установления возможных фальсификаций сырья и продуктов питания.

В настоящее время большое значение приобретают вопросы обеспечения населения безопасными и качественными продуктами питания. Россельхознадзор сообщает о фальсификации четверти продуктов питания в России 1 . Для выявления фальсификатов пищевых продуктов применяют методы анализа стабильных изотопов легких элементов водорода ( 2 H/ 1 Н), углерода ( 13 C/ 12 С), кислорода ( 18 O/ 16 О), азота ( 15 N/ 14 N), а также изотопов серы ( 34 S/ 32 S), т. е. основных биогенных элементов. Эти методы эффективны при определении географического происхождения источника сырья и выяснении подлинности его происхождения (натуральное или полученное в результате химического, биотехнологического и биохимического синтеза).

Аутентификация пищевой продукции с применением методов изучения стабильных изотопов углерода, азота, серы широко используется в странах Европы, США, Японии и др. В РФ данный метод в целях контроля качества и безопасности пищевых продуктов в рамках государственных программ по мониторингу рынка продовольствия используется с 2010 г. (Талибова и др., 2010а).

В процессе оценки подлинности происхождения сахара (тростниковый или свекловичный) создана база данных достоверного предела содержания изотопов углерода (в единицах промилле) (Колеснов и др., 2011). Для мониторинга рынка соков и образцов винодельческой продукции предложено определение стабильных изотопов кислорода (Колеснов и др., 2012а; 2012б). Также публикуются работы по изучению распределения стабильных изотопов углерода в виноградном растении и вине в зависимости от географического места произрастания растений (Оганесянц и др., 2013).

В обзоре (Талибова и др., 2010б) приводятся данные по использованию соотношения стабильных изотопов δ 13 С и δ 13 N в мясе разных групп животных для определения типа кормления и географического происхождения. В зависимости от рациона кормления величина δ 13 С в мясе всех групп животных существенно отличалась. Аналогичные работы проведены с мышечной, жировой и шерстной тканями крупного рогатого скота с использованием стабильных изотопов углерода, в ходе которых также установлено, что вид корма (кукурузный концентрат – С 4 -растение, бобовые – С 3 -растение, сено люцерны – С 3 -растение) влияет на содержание стабильных изотопов углерода δ 13 С. Авторы утверждают, что корм, полученный при органическом земледелии, характеризуется преимущественным содержанием С 3 -растений, и значение δ 13 С для органических продуктов обычно не превышает –24 ‰. Добавление в корм С 4 -растений в количестве, например, 1 % приводит к повышению показателя δ 13 С до значения –23 ‰, т. е. углеродистое вещество может быть использовано для оценки условий откорма скота и места производства. В процессе изучения установлено, что внесение удобрений способствует повышению уровня 15 N в почве, а следовательно в мясе, молоке и других продуктах животного происхождения.

Таким образом, в мировой практике экологических исследований появляется все больше работ, в которых естественное соотношение изотопов С 12 и С 13 , 14 N и 15 N используется для изучения процессов трансформации соединений в почвах, растениях, а также для определения трофических связей, что позволяет установить "память происхождения" (географию происхождения).

Целью настоящего исследования было выявление изотопной композиции соединений, содержащих углерод 13 С, соответствующей происхождению мясного сырья, представленного на рынке Республики Бурятии.

Материалы и методы

Анализ изотопного состава позволяет проследить движение вещества и энергии через биологические системы и оценить интенсивность многих экологических процессов. Изотопы углерода, которые мало фракционируются в трофических цепях, являются более стабильным "индикатором". Напротив, изотопы азота сильно фракционируются в трофических цепях и при деструкции органического вещества, что делает азот менее удобной меткой (Boutton, 1991). "Изотопная подпись" животных отражает интегральную информацию о его трофических связях, начиная с растений, формирующих почвенную среду пастбищ.

Для организации экспериментальных исследований углеродного изотопного состава растений, почвы, мяса КРС, приобретенного на рынках Республики Бурятия, были использованы имеющиеся данные по пастбищной растительности Мухоршибирского (51°02'19.5"N, 107°49'05.7"E), Иволгинского (51°44'56.5"N, 107°18'10.6"E), Еравнинского (52°36'12.7"N, 111°38'26.0"E) районов и почвам Мухоршибирского, Еравнинского районов.

Также объектами исследований послужили образцы мышечной ткани, выделенные из длиннейшей мышцы спины бычков (возраст 2–2,5 года). Сырье было приобретено на рынках, расположенных в восьми районах Забайкалья: Кабанском (52°04'53.7"N, 106°35'58.3"E), Бичурском (50°36'30.3"N, 107°34'01.1"E), Джидинском (50°40'52.7"N, 106°10'02.3"E), Закаменском (50°23'13.4"N, 103°17'01.8"E), Кижингинском (51°50'17.2"N, 109°54'22.1"E), Хоринском (52°09'28.6"N, 109°47'58.2"E), Заиграевском (51°50'33.3"N, 108°15'35.3"E), Агинском (51°06'04.7"N, 114°31'55.0"E). Для анализа отбирали не менее восьми образцов мяса из каждого района. Анализ географического распределения изучаемых районов показывает близость расположения таких районов, как Бичурский и Мухоршибирский, Иволгинский и Заиграевский, а также Еравнинский, Кижингинский и Хоринский.

Содержание стабильных изотопов определяли в Центре коллективного пользования изотопной масс-спектрометрии на базе Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (Москва) с использованием масс-спектрометра Finnigan Delta V Plus. Соотношения изотопов углерода δ 13 C, ‰, рассчитывались по формуле

δ 13 C = 1000 ( 13 C/ 12 C образец / 13 C/ 12 C стандарт -

1),

где 13 C/ 12 C образец – отношение 13 C/ 12 C в исследуемом образце; 13 C/ 12 C стандарт – отношение 13 C/ 12 C в стандартном образце.

Результаты измерений приведены к стандарту PeeDeeBelemnite (PDB); аналитическая погрешность определения изотопного состава – не более 0,3 ‰.

Результаты и обсуждение

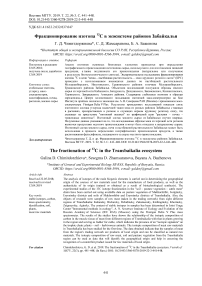

Изотопный состав углерода поступающих в почву органических остатков зависит от типа произрастающей растительности и связан с условиями ее произрастания. В природе наиболее распространены растения, в которых усвоение СО 2 происходит по циклу Кальвина (С 3 -растения). При этом в качестве первичного продукта образуется трехуглеродная фосфоглицериновая кислота. В С 3 -растениях δ 13 С варьируется от –22 до –32 ‰ (в растениях российских территорий этот показатель составляет от –25,5 до –31,2 ‰), т. е. углерод, зафиксированный С 3 -растениями, значительно обеднен тяжелым углеродом. Содержание изотопов углерода трав с пастбищных угодий разных районов Республики Бурятия представлено на рис. 1.

Рис. 1. Содержание δ 13 С в травах с пастбищных угодий, расположенных в районах (Буянтуева и др., 2012): 1 – Мухоршибирском (Stipa krylovii, Artemisia frigida, Carex duriuscula, Potentilla acaulis); 2 – Иволгинском (Stipa krylovii, Artemisia frigida, Potentilla acaulis);

3 – Еравнинском (Trifolium lupinaster, Galium verum, Bromopsis inermis) Fig. 1. The δ 13 С content in herbs and pastures of different districts (Buyantueva et al., 2012): 1 – Mukhorshibir (Stipa krylovii, Artemisia frigida, Carex duriuscula, Potentilla acaulis); 2 – Ivolginsky (Stipa krylovii, Artemisia frigida, Potentilla acaulis); 3 – Eravninsky (Trifolium lupinaster, Galium verum, Bromopsis inermis)

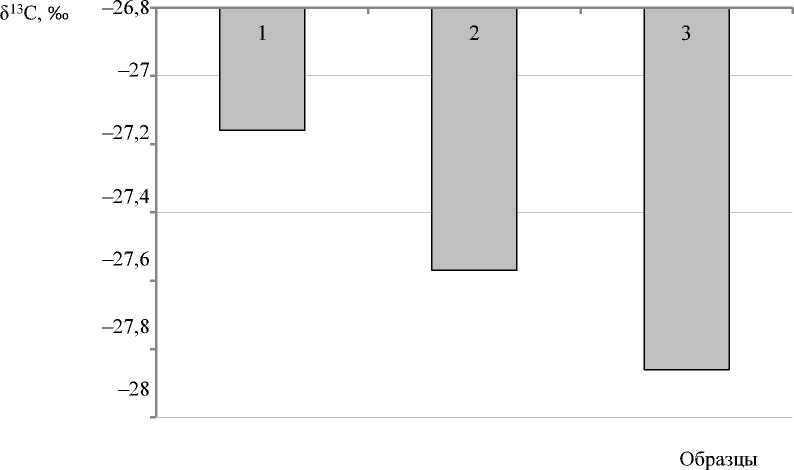

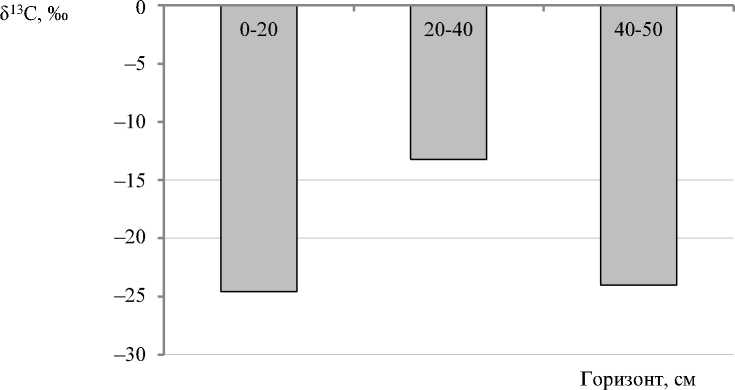

Приведенные данные свидетельствуют о том, что содержание стабильных изотопов углерода δ 13 С в разных видах трав составляет от –27,16 до –27,86 ‰ и соответствуют известному диапазону для биомассы наземных С 3 -растений (от –22 до –32 ‰) (Моргун и др., 2008). В ходе исследования выявлено снижение содержания стабильных изотопов углерода (рис. 2, 3) в почве в среднем на 2,59 ‰ по сравнению с концентрацией указанных изотопов в произрастающих на ней травах, что является закономерным явлением при переходе с одного уровня на другой.

Рис. 2. Содержание δ 13 С на разных горизонтах почвы пастбищных угодий Мухоршибирского района (Цыбенов и др., 2016) Fig. 2. The δ 13 С content on different soil horizons pasture land of the Mukhorshibir district (Tzybenov et al., 2016)

Рис. 3. Содержание δ 13 С на разных горизонтах почвы пастбищных угодий Еравнинского района (Цыбенов и др., 2016) Fig. 3. The δ 13 С content on different soil horizons pasture land of the Eravninsky district (Tzybenov et al., 2016)

Из рис. 2, 3 видно, что содержание изотопов углерода δ 13 С в верхних слоях почв изученных районов составляет от –24,57 до –26,12 ‰.

В таблице указаны данные по изотопному составу углерода пастбищных угодий Монголии, Бурятии и Китая, представленные в работе (Буянтуева и др., 2012). В каштановых почвах Мухоршибирского района на глубине 20–40 см с максимальным содержанием карбонатов (50 %) изотопный состав имеет наиболее низкие значения (–13,23 ‰), что свидетельствует о более высоком содержании в них тяжелого изотопа углерода.

Таблица. Изотопный состав углерода (δ 13 С) почв пастбищных угодий Монголии, Бурятии и Китая (Буянтуева и др., 2012) Table. Isotopic composition of soils carbon (δ 13 С) of the rangelands of Mongolia, Buryatia and China (Buyantueva et al., 2012)

|

№ п/п |

Название участка |

Горизонт, см |

Содержание карбонатов, % |

13 δ С карб , ‰ |

Содержание ОВ*, % |

δ 13 С ОВ, ‰ |

∆, ‰ |

|

Монголия |

|||||||

|

1 |

Участок 5 (AimagSukhbaatar) |

0–20 |

– |

– |

2,87 |

–25,20 |

– |

|

20–40 |

– |

– |

2,54 |

–23,97 |

– |

||

|

2 |

Участок 2 (AimagDornod) |

0–20 |

– |

– |

3,15 |

–26,64 |

– |

|

20–40 |

– |

– |

2,73 |

–26,35 |

– |

||

|

40–50 |

2,15 |

–27,01 |

– |

||||

|

Бурятия |

|||||||

|

3 |

Участок 2 (Мухоршибирский р-н) |

0–20 |

– |

– |

3,64 |

–24,57 |

– |

|

20–40 |

50,0 |

– |

2,71 |

–13,23 |

6,78 |

||

|

40–50 |

26,0 |

–7,85 |

1,12 |

–24,01 |

16,16 |

||

|

4 |

Участок 4 (Мухоршибирский р-н) |

0–20 |

– |

– |

3,37 |

–24,96 |

– |

|

20–40 |

– |

– |

2,54 |

–23,79 |

– |

||

|

40–50 |

12,4 |

–7,90 |

1,44 |

–25,79 |

17,89 |

||

|

Китай |

|||||||

|

5 |

Участок 4 (Зун-Узэмчин, Мандах булаг, Хошуунуургацаа) |

0–20 |

3,6 |

–14,53 |

4,30 |

–25,22 |

10,69 |

|

20–40 |

14,4 |

–14,00 |

2,56 |

–25,19 |

11,19 |

||

|

40–50 |

24,2 |

–10,67 |

1,27 |

–21,74 |

11,07 |

||

|

6 |

Участок 5 (Шилийн хот) |

0–20 |

– |

– |

2,48 |

–27,86 |

– |

|

20–40 |

– |

– |

2,98 |

–26,12 |

– |

||

|

40–50 |

– |

– |

1,95 |

–25,62 |

– |

||

Примечание. *ОВ – органическое вещество.

На глубине почвы 20–40 см (участок 2, Мухоршибирский район) с максимальным содержанием карбонатов (50 %) изотопный состав 13 С равен –13,23 ‰ (высокий уровень обогащения 13 С), тогда как на глубине 40–50 см с низким количеством карбонатов (26 %) эта величина составила –24,01. В процессе изотопного фракционирования углерода при образовании карбонатных новообразований обычно величина δ 13 С карбонатов на 14–16 ‰ больше, т. е. углерод карбонатов тяжелее, чем у органического вещества (Gerling, 1984). По данным, указанным в работе (Boutton, 1991), в почвах С 3 -фитоценоза изотопный состав углерода карбонатов теоретически должен быть близким к величине –12 ‰, с чем согласуются данные, представленные в статье (Буянтуева и др., 2012) и приведенные нами для карбонатных горизонтов каштановых почв Мухоршибирского района Бурятии (см. таблицу "Изотопный состав углерода…"). Следует отметить, что в остальных образцах почв с пастбищных угодий Монголии, Бурятии и Китая при отсутствии карбонатов или же с низким их количеством в органическом веществе δ 13 С содержится от –23,79 до –24,47 ‰, что соответствует литературным данным.

Изотопный состав углерода карбонатов в почве определяется в основном двумя факторами: изотопным составом СО 2 почвенного воздуха и фракционированием в ходе осаждения СаСО 3 (Рысков и др., 1995). В целом почвенный СО 2 приблизительно на 5 ‰ "утяжелен" (обогащен 13 С изотопом) по сравнению с соответствующей растительностью и почвенным органическим веществом вследствие того, что "легкие" молекулы СО 2 диффундируют из почвы скорее, чем "тяжелые" (Quade et al., 1989). Изотопный состав δ 13 С карбонатных слоев приведенных почв по сравнению с органическим веществом представлен более низкими значениями (от –14,53 до –7,85 ‰), т. е. обогащен "тяжелым" изотопом (см. таблицу "Изотопный состав углерода…"). Вариации различий изотопного состава углерода карбонатов и органического вещества составили от –16,16 до –17,89 ‰ и отличаются от приводимых в литературе значений от –1,89 до –3,43 ‰. В карбонатных слоях почвенных образцов (40–50 см) Бурятии и Внутренней Монголии содержание изотопного состава составило от –7,90 до –7,85 ‰ и от –10,57 до –14,13 ‰ соответственно. Это объясняется фракционированием углерода в ходе осаждения CaCO 3 (Quade et al., 1989). Многие ученые отмечают, что современное состояние исследований пока не позволяет оценить разнообразие эффектов фракционирования изотопов в почве (Моргун и др., 2008). Однако данные изотопного состава углерода δ 13 С почвенных образцов вносят определенный вклад в понимание механизма процессов почвообразования.

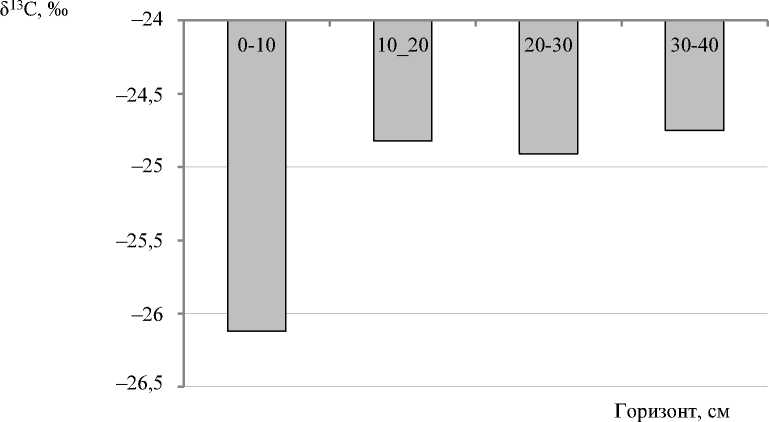

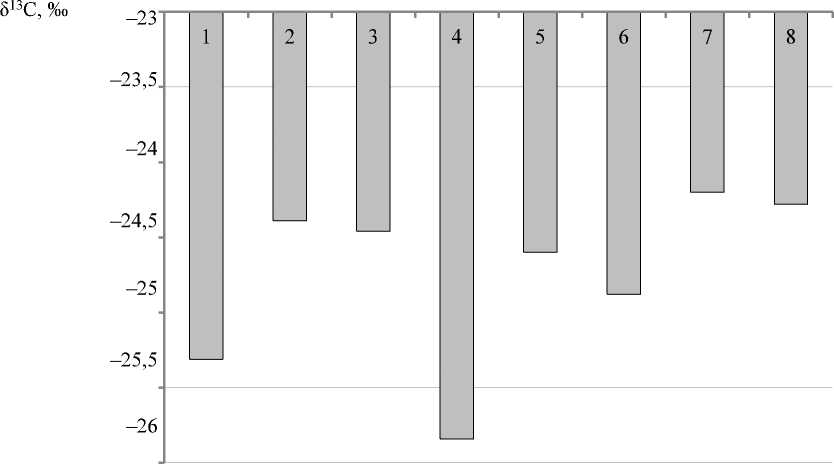

Значения содержания стабильных изотопов углерода мышечной ткани крупного рогатого скота, выращенного в районах Забайкалья, представлены на рис. 4.

Образцы

Рис. 4. Содержание δ13С в мышечной ткани крупного рогатого скота, выращенного в районах Забайкалья: 1 – Кабанском; 2 – Бичурском; 3 – Джидинском; 4 – Закаменском;

5 – Кижингинском; 6 – Хоринском; 7 – Заиграевском; 8 – Агинском

Fig. 4. δ 13 C in the muscle tissue of cattle grown in different districts of Transbaikalia

Содержание стабильных изотопов углерода составляет от –24,28 до –25,84 ‰, следовательно, все образцы мясной продукции можно отнести к местному сырью, так как значения δ 13 С не превышают уровень –24,0 ‰ (Рысков и др., 1995). Однако нужно отметить, что в мышечной ткани КРС, выращенного в районах, где преобладают каштановые сухостепные почвы с близким расположением карбонатных горизонтов к верхнему гумусовому слою (Бичурский, Джидинский, Кижингинский, Хоринский, Заиграевский и Агинский районы) наблюдается некоторое "облегчение" концентрации δ 13 C (от –24,2 до –24,8 ‰).

Из рис. 4 видно, что мясо из Кабанского и Закаменского районов несколько отличается по содержанию стабильных изотопов углерода от остальных образцов; сведения по изотопному составу растительности и почвы данных районов отсутствуют, что указывает на необходимость дальнейших исследований в этом направлении. Возможно, "оставляют следы" различные загрязнения, так как почвы этих двух районов подвержены сильному антропогенному воздействию вследствие более высокого уровня развития промышленности (в Кабанском районе функционирует цементно-шиферное производство, а в Закаменском – предприятие горнодобывающей отрасли).

Заключение

Проведенные исследования состава мясного сырья из Забайкалья позволили выявить связь изотопного состава углерода мышечной ткани мяса из разных районов этого региона с изотопным составом углерода в растениях, произрастающих в регионе и служащих кормом крупному рогатому скоту, что указывает на присутствие "изотопной подписи" по трофической цепи "растения – почва – травоядные животные". Выявленная в ходе исследований изотопная композиция соединений, содержащих углерод 13 С, характерная для районов Забайкалья, указывает на то, что исследованные образцы мяса из торговой сети региона являются продуктами местного происхождения и могут быть отнесены к натуральному сырью.

Результаты проведенных исследований изотопного состава мясного сырья, почв и пастбищной растительности районов Забайкалья могут составить основу базы данных, позволяющую идентифицировать мясное сырье в зависимости от географического расположения района, типа разведения животных и выявить фальсифицированное привозное мясное сырье.