Фрактальное описание фазовых переходов в конденсированных средах

Автор: Кузнецов В.М., Хромов В.И.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Радиотехника, радиофизика, прикладная физика

Статья в выпуске: 2 т.1, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142185591

IDR: 142185591

Текст статьи Фрактальное описание фазовых переходов в конденсированных средах

Изучение физико-химических свойств материальных тел с помощью континуальных моделей предполагает наличие непрерывных пространств, геометрия которых формируется исследуемой средой и может быть евклидовой, римановой или фрактальной.

Природа на всех её масштабах от кварков и генов до галактик и их скоплений наполнена «неправильными», изломанными, так называемыми фрактальными формами, которые в математике описываются непрерывными недифференцируемыми функциями. Это контуры берегов озер, рек и морей, формы облаков, рельефы различных поверхностей, кровеносные, нервные и дыхательные системы, структура тканей живой плоти и т. д. В целом, как писал основатель фрактальной геометрии Б. Мандельброт, «... у геометрии природы фрактальное лицо» [1].

Пространственная размерность фрактальных структур, как правило, дробная. Кроме того, они обладают свойством самоподобия, то есть их части подобны целому, и они выглядят одинаково, вне зависимости от того, в каком масштабе ведётся наблюдение. Следует отметить, что последнее условие в строгом смысле выполняется лишь для математических множеств, моделирующих те или иные природные объекты.

В конденсированных средах фракталь-ность возникает не только потому, что матрица или каркас структуры могут являться фрактальными, но таковым может быть и обратное (спектральное) пространство — вследствие анизотропии ковалентных, ионковалентных, металлических и других типов химической связи между различными атомными слоями или цепочками. Невозможность строгого учёта указанных обстоятельств в рамках евклидова пространства долгое время ограничивала область применимости континуальных моделей (например, теории Дебая) узким классом тел с простым строением кристаллической решётки. В общем случае, как показано в [2–5], структуру фононного спектра следует представлять в фрактальной форме, после чего континуальные модели становятся пригодными для материалов сложного химического состава, в том числе для различных наноматериалов, а также, как показано в настоящей работе, и для исследования фазовых переходов.

В случае, когда существенны ограничения по размерам образца (например, в наноматериалах), необходимо проводить «обрезание фононного спектра снизу». В этом случае выражение для плотности фононного спектра g ( ω ) имеет вид [5]:

g ( ш ) =

3 Nd f ш ^ - 1

d f d f

ω max - ω min

где N — число атомов; d f — показатель размерности фононного спектра; ω max , ω min — частоты, соответствующие его границам (верхняя и нижняя соответственно).

В связи с влиянием размера нанообъекта на нижнюю границу его фононного спектра наименьшей частоте колебаний ш min целесообразно поставить в соответствие температуру 9n = ^шmin/kB независимо от того, является объект фрактальным или нет [6]. Таким об- разом, физико-химические характеристики нанообъектов, в отличие от бесконечных по спектру длин волн образцов, зависят от двух характерных температур - OH = h ш max/kB и ON — температуры, соответствующей наибольшей длине волны колебаний λmax = 2πv/ωmin в образце.

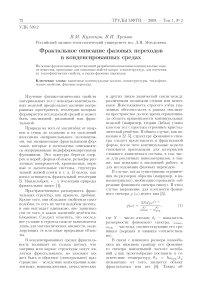

Введение фрактальной размерности d f существенным образом расширяет возможности моделирования реальных фононных спектров твёрдых тел по сравнению с теорией Дебая (рис. 1) и обеспечивает возможность исследования материалов с низкочастотной расходимостью фононного спектра ( d f < 1). К подобным объектам могут относиться, например, рыхлые фрактальные структуры [7].

0 0.1 0.2 #3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

to/®™

Рис. 1. Частотные зависимости фононного спектра g ( ω/ω max ) при ω min =0для структур различной размерности d f . Обозначения E , D и B — K указывают на спектры эйнштейновской, дебаевской и борн-кармановской модели соответственно

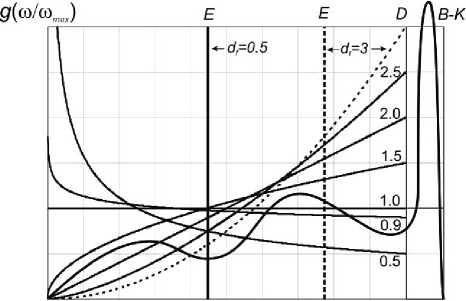

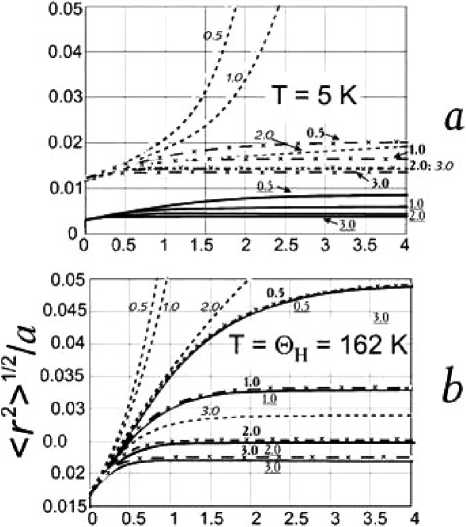

На рис. 2 для различных температур (рис. 2

a

—

T

=5К,

b

—

T

=

θ

H

= 162 Ки

c

— при температуре плавления

T

=

T

m

= 1337 К) приведены результаты расчётов относительного среднеквадратичного смещения

r 2 =

3h 2 d f T d f - 1

Mk B θ H d f

^^^^^^^^^r

----7" X θ N d f

x max

X I (2 — e x — i) x f - 2■ (2)

x min

Здесь x = hш/к в T , x max = O h /T , x min = θ N /T , M — масса атома (в расчётах принимались значения M = 327 • 10 t 27 kg , a =0. 408 нм, θ H = 162 К (золото).

ig(V0w)

Рис. 2. Рассчитанная зависимость отно- сительного среднеквадратичного смещения

Полученные данные свидетельствуют о том, что для твердотельных структур, осреднённый фононный спектр которых описывается дебаевским законом (df =3), модель бесконечного по спектру длин волн образца пригодна вплоть до наномасштаба, независимо от температуры T . Однако при df ^ 2 она становится неприменимой, и соответствующее относительное смещение

В связи с этим целесообразно обратиться к эйнштейновскому представлению величины

(г 2 ) 3 [^М +

' M 2

h (ш) 1

+

exp (h (ш) /к в T ) - 1J (ш} 2 ’

где (ш) — эйнштейновская частота, определённая как средняя по всему спектру:

Таким образом, вопрос о роли, которую играют в физике твёрдого тела континуальные модели Эйнштейна и Дебая, приобретает новые аспекты. Если в теории теплоёмкости приоритет модели Дебая не вызывает сомнений, то в задаче о динамике колебаний решётки он далеко не очевиден. Известно, что в мёссбауэровской спектроскопии при анализе температурной зависимости фактора Дебая–Валлера модель Дебая даёт другое, по сравнению с теорией теплоёмкости, значение характеристической (дебаевской) температуры θ H. Вероятно, это связано с изменением частотной зависимости подынтегральной функции в (2), которая при d f < 2 ведёт к расходимости («инфракрасная катастрофа»).

Известно, что твёрдые тела при определённых условиях могут переходить из одной аллотропной модификации в другую, а при интенсивном нагревании — в стадию плавления. При этом средний квадрат колебательного смещения атома достигает некоторого критического значения < r ^ > = ( Ya ) 2 , где Y ~ 0.1 (критерий Линдемана). Общее выражение для γ можно получить из соотношения (2) при T ^ O H в пренебрежении нулевыми колебаниями. Для произвольных значений d f , θ H и θ N оно имеет следующий вид [8]:

(ш) =

3 N

ω max

шд ( ш ) dш =

= ( 3h 2 d f т т

Y \Мк в O H a 2 ( d f - 2) X

ωmin f 1 - ^)df+1 df + 1 max i _( on A df

1 W

Зависимость (4) можно использовать также в случае классического осциллятора, для которого

2 =

3 кв T m ш 2'

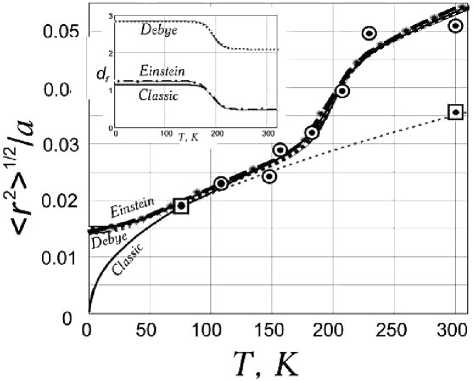

На рис. 2 представлены результаты расчётов < 2 > 1 / 2 /a для золота по соотношениям (3) — (5). Видно, что в этом приближении расходимость отсутствует, и независимо от размерности фононного спектра d f наблюдается характерная «полка» для зависимости < 2 > 1 / 2 /a от ( θ H /θ N ).

1 — (On/Oh ) df 2 |iI/2 [1 - (On/Oh)df] J где Tm — температура плавления.

При использовании модели (3) — (5) выражение (6) изменяется

(r 2 )1 / 2 = ( d f + 1) hy/3 T m /к в M X a d f θ H a

[ 1 - ( O n /O h ) df]

X [ 1 - ( O n /O h ) d f +1

В отличие от моделей Дебая и Эйнштейна, с помощью фрактальных континуальных моделей можно анализировать явления, связанные со скачками производных термодинамических потенциалов, то есть фазовые переходы. Формально это связано с тем, что фрактальные модели — многопараметрические, и значения описываемых ими функций, например, температурных изменений теплоёмкости, фактора Дебая–Валлера и др., могут заполнять всё пространство соответствующих термодинамических переменных.

Так, например, при нагревании наночастиц Eu

2

O

3

в порах селикагеля было экспериментально обнаружено резкое температурное изменение фактора Дебая–Вал-лера 2

W

в случае, когда вместе с Eu

2

O

3

в порах формировались частицы окисла Fe

2

O

3

, задерживающие рост кластеров Eu

2

O

3

[9]. Соответствующее аномальное падение вероятности эффекта Мёссбауэра

f

/

=

et

2

W

свидетельствует о возможности фазового перехода, в частности, плавления. Экспериментальные данные работы [9] по температурному изменению

f

'

(или

2W

= 4

п

2

< r

2

> /

3

А

2

, где

А

— длина волны мёссбауэровского кванта) были пересчитаны на зависимость

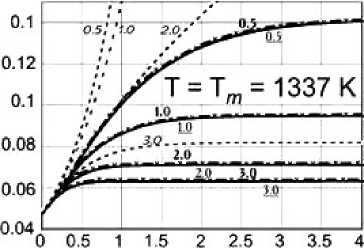

Рис. 3. Зависимость относительного среднеквадратичного смещения < r 2 > 1 / 2 /а от lg( 6 h /6 n ) для разных моделей: кривая « -· -· - » — модель Эйнштейна; пунктирные кривые « --- » — модель Дебая; « - » — классическая модель. Экспериментальные точки — данные из работы [9]

Пунктирная кривая, проходящая через две экспериментальные точки (отмечены прямоугольниками), соответствует образцу, содержащему в порах только массивные частицы Еи 2 0 з ( 9 n = 0 К) и удовлетворяет дебаевскому приближению ( d f = 3) с расчётным значением 9 H = 190 К [9]. Используя данные [10]

о температуре плавления T m = 2340 К такого образца при значении критерия Y = 0. 1 из (6), можно получить усреднённое значение межатомного расстояния a = 0 , 44 нм. Далее по соотношениям (2)–(7) можно построить параметрическое семейство функций при различных значениях d f и фиксированной величине отношения 9 H /9 N ^ L/a = 10, устанавливающего размер частиц L = 4 , 4 нм. Наличие именно таких частиц окисла Eu 2 O 3 в порах материала, содержащего также крупные частицы Fe 2 O 3 окисла, следует из результатов эксперимента [9]. Коридор размерностей, в который «укладываются» экспериментальные данные для различных моделей (2-6), показан на вставке к рис. 3.

Расчёты показывают, что область плавления частиц Eu 2 O 3 ( y ~ 0 , 1) находится при температурах T m ~ 900 К и лежит за пределами температурного диапазона экспериментального измерения f' (80 ^ T ^ 300 К). Отметим также, что наблюдаемое аномальное изменение f ' может быть следствием аллотропных превращений вещества и уже затем плавлением.

Расчётная методика описания фазовых переходов может быть дополнена использованием дискретных комбинаций выражений для

d +__ d f 1 ~ d f 2

f2 1 + exp[(T ~ Tt) D], где df 1 и df2 — показатели размерности фононного спектра до и после фазового перехода соответственно; Tt — температура

∂d f ( T )

перехода; D ∼ ∂ f T — параметр, определяющий его крутизну.

В целом, результаты данной работы показывают то, что фрактальные континуальные модели дают принципиальную возможность исследовать фазовые переходы различной физической природы, связанные с изменением структуры фононного спектра вещества. При этом температурные зависимости термодинамических функций в фазовых переходах при различных d f с помощью данного подхода также могут быть получены.