Фрактографическое исследование механизма разрушения нитроцементованного слоя

Автор: Бахрачева Юлия Сагидулловна

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Инновации в металлургии и материаловедении

Статья в выпуске: 2 т.14, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе исследовался характер излома ударных образцов сталей 20 и 20Х в нитроцементованном слое и в сердцевине. Объектом исследования были образцы после классической и термоциклической нитроцементации. Как показали полученные результаты, наибольшее увеличение ударной вязкости достигается за пять циклов нитроцементации.

Фрактографическое исследование, нитроцементация, термоциклическая обработка, ударная вязкость, механизм разрушения

Короткий адрес: https://sciup.org/149131508

IDR: 149131508 | УДК: 620.184.6:669.018.298.23 | DOI: 10.15688/NBIT.jvolsu.2020.2.5

Текст научной статьи Фрактографическое исследование механизма разрушения нитроцементованного слоя

DOI:

При оценке механических свойств важно не только сопротивление металла разрушению, но и характер разрушения [2; 3; 5; 7–14].

Целью данной работы было определить характер излома ударных образцов сталей 20 и 20Х в нитроцементованном слое и в сердцевине. Исследовались образцы после классической и термоциклической нитроцементации.

Поверхность изломов исследовалась в просвечивающем электронном микроскопе типа УЭМВ-100К методом одноступенчатых реплик [1].

Напыление угля на поверхность изломов проводилась в вакуумном посту ЭПП-2 при давлении 10-4 тор путем распыления спектрально чистых угольных электродов из места их контакта во время дугового разряда [4; 6]. Реплики отделялись электоролитически в 7 % растворе Н2SO4 в этиловом спирте. Характер излома исследовался в двух зонах: в упрочненном слое и в сердцевине. Промытые в дистиллированной воде и в спирте реплики просматривались в электронном микроскопе. Фотографирование проводилось при увеличении х8000 и х10000.

Внешним осмотром установлено, что изломы стали 20Х с ударной вязкостью 9,0– 40 Дж/см2 как после серийной так и после предлагаемой технологии имеют хрупкий характер разрушения без заметных следов пластической деформации с мелкокристаллическим строением излома как в слое, так и в сердцевине.

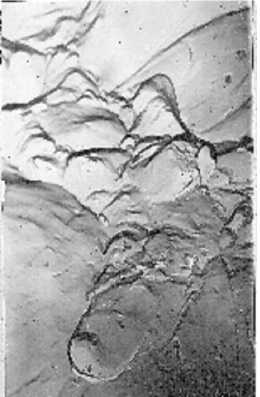

Сталь 20, обработанная по серийной технологии, также при внешнем осмотре не имеет заметных следов пластической деформации, в то время как после обработки по экспериментальным режимам излом имеет заметную деформацию, приведшую к значительному искажению поперечного сечения образца. Характер разрушения в слое хрупкий, мелкокристаллический (рис. 1), сердцевина образца имеет вязкий характер разрушения с заметным волокнистым строением, образовавшегося в результате пластического течения металла при разрушении.

При исследовании изломов с низкой ударной вязкостью при увеличении х550 в диффузионном слое наблюдаются участки как хрупкого так и вязкого разрушения, процент хрупкости составляющей достигает 25 %. В сердцевине наряду с хрупким разрушением типа скола имеются участки вязкого разрушения чашечного строения со среднем размером «чашки» 0,025 мм. У образцов с высокой ударной вязкостью строение излома диффузионного слоя носит такой же характер как и у образцов с низкой ударной вязкостью, но с более мелким размером фасеток излома.

Сердцевина отличается более мелким размером фасеток вязкого излома, средний размер «чашек» составляет 0,0005 мм. С ро- стом действительного аустенитного зерна измельчается и дисперсность «чашечного» строения.

Таким образом можно считать, что основным фактором определяющим высокое значение ударной вязкости является величина зерна в сердцевине.

С целью выявления более тонкого строения поверхности изломов было проведено электронномикроскопическое исследование в различных участках при увеличении х10000. Электронномикроскопическое исследование поверхности с низкой ударной вязкостью показало, что поверхность излома упрочненного слоя стали 20Х обработанного по стандартному режиму и имеющего ударную вязкость 11 Дж/см2 характеризуется наличием рельефа, присущего хрупкому разрушению о наличием участков пластической деформации по типу квазискола (квазиотрыва). Наблюдаются ступеньки, ручьистые участки с плавными очертаниями, имеющие извилистую траекторию, мелкие язычки, террасы, гребешки. Наряду с участками хрупкого квазискола встречаются участки вязкого разрушения с мелкоямочным микрорельефом излом в сердцевине образца характеризуется наличием рельефа присущего хрупкому квазисколу чашечного строения, чашки крупные, на дне чашек имеются следы от включений.

В упрочненном слое стали 20, обработанной при девяти циклах имеющей ударную вязкость 86 Дж/см2, наблюдается значительная доля участков вязкого разрушения, выяв-

Рис. 1. Характер излома в диффузионном слое стали 20, обработанная по серийной технологии. х10000

лены округлые ямки в основном небольшого размера, имеются участки хрупкого разрушения (рис. 2). Излом в сердцевине представляет собой чашечное строение, чашки крупные, на дне чашек имеются следы от включений.

Поверхность диффузионного слоя стали 20 обработанной при пяти циклах и имеющей ударную вязкость 158 Дж/см2 характеризуется в основном, вязким разрушением с мелкоямочным микрорельефом (рис. 3). Ямки округлые небольших размеров, на дне ямок имеются следы от включений, но встречаются и участки характерные для хрупкого квазиско-ла. Излом в сердцевине характеризуется ямочным строением, ямки крупные следами от включений на дне. Поверхность излома диффузионного слоя стали 20, характеризует- ся наличием микрорельефа, присущего хрупкому разрушению с наличием участков пластической деформации. Первая зона – вязкая. Чашки крупные со следами от включений на дне. Вторая зона характеризуется наличием рельефа, характерного для хрупкого разрушения, но встречаются и участки вязкого разрушения. Различное строение излома в сердцевине в зависимости от зоны его разрушения свидетельствует о влиянии на строение излома не только исходной структуры, но и характера разрушения.

Разрушение упрочненного слоя и сердцевины стали после изотермического процесса носит квазискольный характер. Наблюдаются различного рода ступеньки, ручьистые участки, мелкие язычки, террасы.

Рис. 2. Характер излома в диффузионном слое стали 20, после девяти циклов. х10000

Рис. 3. Характер излома в диффузионном слое стали 20, после пяти циклов. х10000

Наличие в изломе диффузионного слоя, обработанного по режимам ХТЦО, участков вязкого разрушения и квазискола свидетельствует о большей энергоемкости процесса разрушения по сравнению с изотермическим процессом, при котором в изломе присутствуют участки межзеренного излома, а элементы вязкого разрушения отсутствуют.

Таким образом, фрактографическое исследование позволило выявить некоторые особенности механизма разрушения стали после ХТЦО по сравнению с изотермическим процессом. При термоциклировании сталей в изломе наблюдается большое количество вязкой составляющей.

Как показали полученные результаты, наибольшее увеличение ударной вязкости достигается за пять циклов. В стали 20Х ударная вязкость возрастает в 2 раза, а в стали 20 в 2,6 раз. Увеличение числа циклов до 9 приводит к значительному снижению ударной вязкости. Так в стали 20Х после ХТЦО значения ударной вязкости становятся меньше, чем после серийной обработки. Дальнейшее увеличение количества циклов приводит к еще большему снижению значений ударной вязкости.

Список литературы Фрактографическое исследование механизма разрушения нитроцементованного слоя

- А. с. 954503 СССР, МПК 3 С 23 С 9/00; F 27 В 9/04. Способ нитроцементации стальных изделий / Шапочкин В. И., Семенова Л. М., Пожарский В. А. [и др.]. - 1982.

- Базалеева, К. О. Механизмы влияния азота на структуру и свойства сталей / К. О. Базалеева // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2005. - № 10. - С. 17-24.

- Влияние содержания азота на структуру и свойства нитроцементованной стали / В. И. Шапочкин, Л. М. Семенова, Ю. С. Бахрачева, Е. Л. Гюлихан-данов, С. В. Семенов // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2010. - № 9. - С. 12-18.

- Гаврилюк, В. Г. Высокопрочная аустенит-ная нержавеющая сталь / В. Г. Гаврилюк, Г. Бернс // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2007. - № 12. - С. 17-19.

- Гаврилюк, В. Г. Распределение азота в аустените Fe - N / В. Г. Гаврилюк, В. М. Надутов, О. В. Гладун // Физика металлов и металловедение. - 1990. - № 3. - С. 128-134.

- Горелик, С. С. Рентгенографический и электронно-оптический анализ / С. С. Горелик, Л. Н. Расторгуев, Ю. А. Скаков. - М. : Металлургия, 1970. - 366 с.

- Иванова, В. С. От наноматериалов к интеллектуальным нанотехнологиям / В. С. Иванова, Г. Э. Фолманис // Металлургия машиностроения. - 2007. - № 1. - С. 2-10.

- Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия / Я. С. Уманский, Ю. А. Скаков [и др.]. - М. : Металлургия, 1982. - 632 с.

- Панин, В. Е. Структурные уровни деформации твердых тел / В. Е. Панин, В. А. Лихачев, Ю. В. Гринев. - Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1985. - 255 с.

- Семенова, Л. М. Аустенитная наследственность в конструкционных сталях / Л. М. Семенова, В. В. Заболеев-Зотов, С. В. Семенов. - Волгоград : Политехник, 2004. - 131 с.

- Смирнов, Б. М. Кластеры и фазовые переходы / Б. М. Смирнов // Успехи физических наук. -2007. - Т. 177, № 4. - С. 369-373.

- Шапочкин, В. И. Нитроцементация в условиях периодического изменения состава атмосферы / В. И. Шапочкин, Л. М. Семенова, Ю. С. Бахраче-ва // Материаловедение. - 2010. - № 8. - С. 52-58.

- Шмыков, А. А. Термодинамика и кинетика процессов взаимодействия контролируемых атмосфер с поверхностью стали / А. А. Шмыков, В. Г. Хорошайлов, Е. Л. Гюлиханданов. - М. : Металлургия, 1990. - 159 с.

- Effect of nitrogen content on the structure and properties of nitrocarburized steel / V I. Shapochkin, L. M. Semenova, Yu. S. Bakhracheva, E. L. Gyulikhandanov, S. V Semenov // Metal Science and Heat Treatment. -2011. - Vol. 52, iss. 910. - P. 413-419.