Франтишек Карлович Гавлена (1919-1976) - научный сотрудник Куйбышевской биологической станции

Автор: Амроян И.Ф., Гавлена В.Ф., Загорская Е.П., Романова Е.П., Розенберг Г.С., Саксонов С.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: История науки

Статья в выпуске: 2 т.17, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/148313146

IDR: 148313146

Текст статьи Франтишек Карлович Гавлена (1919-1976) - научный сотрудник Куйбышевской биологической станции

Франтишек Карлович Гавлена родился в 3 декабря 1919 г. в Чехословакии, в бедной крестьянской семье. Семья проживала в селении Обычтов. Он был старшим из детей, младше его были четыре сестры. Ему приходилось помогать матери дома и по хозяйству, а позднее, подростком, устроиться к зажиточному немцу работать в саду и огороде. Заработанные им деньги шли не только на помощь семье, но и копились на продолжение образования. Работа у хозяина была сложной и достаточно тяжелой для мальчика, но доставляла ему радость. Оказалось, что он любит растения, особенно цветы. Так что это время не прошло для него даром. Он научился у своего хозяина немецкой точности, планированию посадок, уходу за де ревьями и кустарниками, а также цветами1.

Накопив нужную сумму, он поступил в техникум садоводства и виноградарства, который располагался в старинном замке Леднице. Специальные предметы Франтишек изучал с огромным удовольствием, получая, без особых усилий, отличные оценки, а вот общеобразовательные не вызывали у подростка энтузиазма. До тех пор, пока кто-то не сказал ему: «А слабо тебе…». «Нет, - ответил Франтишек, - если я захочу, то закончу техникум на отлично». И сдержал свое слово.

По окончании техникума Франтишек должен был работать дегустатором вин, но началась Вторая мировая война. Чехословакия была оккупирована немцами. О выращивании садов пришлось забыть. Франтишеку при- шлось идти работать на самолетостроительный завод. Именно там он включился в Движение Сопротивления. Под руководством немецкого мастера – коммуниста он и два его товарища-чеха нарушали процесс обработки металла, что приводило к его ускоренному старению. Самолеты Люфтваффе разваливались в воздухе. Однако деятельность группы была раскрыта гестапо. От неминуемой гибели мальчиков-чехов спас немецкий мастер. Зная, что арест неизбежен, он сумел предупредить их, и они скры-лись2.

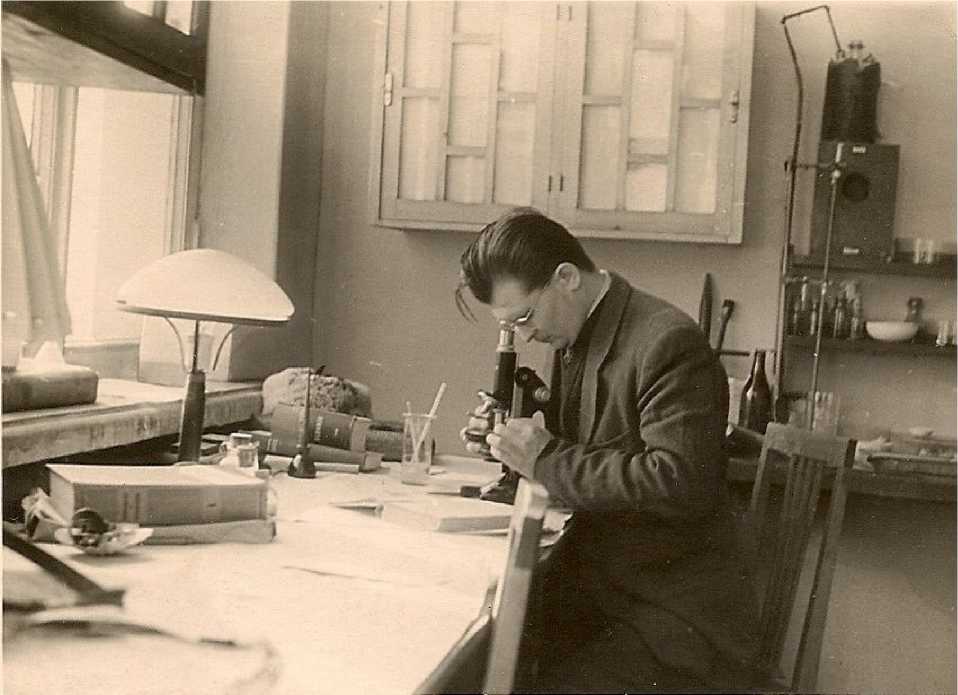

Чехословакия, Брно, ассистент кафедры сельскохозяйственного института, 1950 г.

К сожалению, во время оккупации, Франтишек был контужен и потерял обоняние. В результате ему пришлось отказаться от полученной специальности, и он поступил в сельхозинститут в городе Брно.

В институте с первых курсов Гавлена начал уделять большое внимание работам кафедры рыбоводства. Надо сказать, что Чехословакия всегда славилась своей рыбохозяйственной наукой. Прудовым рыбоводством там начали заниматься еще в XI веке, а своего расцвета оно достигло уже в XV-XVI веках. До настоящего времени традиционным праздничным блюдом на Рождество является заливной зеркальный карп. Поскольку обучение в вузе было платным, Франтишеку приходилось параллельно учебе зараба- тывать на ее оплату. У него был зоркий глаз и точная рука, поэтому он занялся выпиливанием из оргстекла брошек, серег и браслетов и высверли- ванием в толще оргстекла прекрасных цветов. Поделки он сдавал в мага- зин, где его мастерство очень ценили и платили высокую цену.

По окончании института Гавлена остался работать ассистентом на кафедре рыбоводства.

Москва, аспирантура в Московском институте рыбного хозяйства им. А.И. Микояна, кафедра гидробиологии, научный руководитель профессор, доктор биологических наук Н.С. Гаевская, 1952-1954 гг.

В 1951 г. для повышения своих профессиональных знаний он был откомандирован в Москву в Московский институт рыбного хозяйства им. А.И. Микояна. Ему была предложена аспирантура на кафедре гидробиологии, руководимой известным ученым, профессором, доктором биологических наук Н.С. Гаевской. Гавлене было поручено разработать методику получения больших количеств протоккоковых водорослей при искусственном освещении погруженными в культуру газосветными лампами.

С поставленной задачей он успешно справился, защитил в 1955 г. кандидатскую диссертацию и возвратился на родину. Был назначен заместителем директора научно-исследовательского института рыбоводства и гидробиологии Чехословацкой академии сельскохозяйственных наук в городе Водняны. Институт работал в тесном контакте с расположенным в Воднянах прудовым хозяйством. Под его руководством проводилось комплексное изучение состояния нагульных и выростных прудов, изучались условия, влияющие на выход рыбной продукции с одного га площади водоема, и давались рекомендации по более эффективному ведению хозяйства.

Экспедиция по Куйбышевскому водохранилищу, 1966г.

Отбор проб бентоса

В 1959 г. Ф. Гавлена был переведен в филиал Чехословацкой академии сельскохозяйственных наук директором лаборатории рыбоводства и гидробиологии в городе Братислава. Руководимая им лаборатория занималась изучением ихтиофауны, состоянием рыбоводства и перспективами его развития на реке Дунае и других, более мелких водоемов Словакии, а также водохранилищ – Оравского и Выгоратского.

Оравское водохранилище с момента образования (до полной отметки оно было заполнено в 1954 г.) привлекало к себе внимание исследователей различных специальностей, однако эти исследования носили эпизодический характер. Только с 1958 г., особенно, после того как лабораторию возглавил Ф. Гавлена, ихтиологические исследования и изучение донной фауны водохранилища начали проводиться регулярно. Результаты этих исследований неоднократно докладывались на конференциях и ученых советах академии и получали высокие оценки.

В 1965 г. по приглашению Куйбышевской биостанции Института биологии внутренних вод СССР, подписанному директором института И.Д. Папаниным, Франтишек Гавлена с семьей переехал в СССР. Согласно устному распоряжению Папанина, Гавлене поручалось исполнять обязанности ученого секретаря, хотя такой должности в штате станции не было.

Кроме исполнения своих непосредственных обязанностей, Франтишек Гавлена сразу же включился в работу группы ихтиологии, возглавляемой крупным специалистом в этой области И.В. Шароновым Объектом своих исследований он выбрал малые реки-притоки Волги. Им была изучена ихтиофауна реки Сок и ее притоков, река Уса, Кутулук, Самара и др. В Куйбышевском водохранилище и его притоках им был обнаружен целый ряд не известных ранее для этих мест видов рыб, таких как бычок-кругляк, звездчатая пуголовка, форель, черноморская пухлощекая игла-рыба и др. Особый интерес вызвало в то время сообщение о том, что найдена форель. Много лет назад один из местных помещиков завез этот вид в свои пруды, и рыба, видимо, в них успешно прижилась. После революции пруды пришли в упадок, и рыба проникла в реку, где продолжала существовать. Это дало возможность сделать вывод, что климатические условия нашего района пригодны для акклиматизации этой ценной породы в Куйбышевском водохранилище, а также рекомендовать Сускансому рыбхозу заняться ее выращиванием в своих прудах. Используя опыт чешских рыбоводов по разведению в рыбоводных прудах карпа, форели и других видов рыб, Гав-лена регулярно посещал Сусканский рыбхоз и делился своими знаниями с главным рыбоводом хозяйства.

Однако Франтишек Карлович не забывал и свою первую профессию – профессию садовода. При биостанции Н.А. Дзюбаном был разбит прекрасный дендрапарк. Гавлена активно включился в уход за растениями, неоднократно ездил в Самарский ботанический сад, чтобы привезти и посадить редкие кустарники, деревья или цветы. В здании самого института им была собрана богатейшая коллекция кактусов, которые поражали сотрудников и гостей станции своим разнообразием, а в период цветения – красотой цветов. Участвовал он и в городских выставках цветов, где всегда завоевывал призовые места.

Еще одним увлечением Ф. Гавлены в уже более поздний период его жизни стали лилии. В его коллекции насчитывалось более 250 сортов. Это была одна из крупнейших коллекций в России. Он занимался не только их выращиванием, но и селекцией. Его мечтой было вывести новый сорт этих прекрасных цветов, но ранняя смерть не дала осуществиться его мечте.

Спустя многие годы после смерти Франтишека Карловича многие горожане вспоминали прекрасный сад цветов, который ему удалось создать вокруг своего дома.