Фреймовый потенциал комбинирования семиологической информации в волшебной сказке

Автор: Симонов Константин Иванович

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Лингвистика

Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.

Бесплатный доступ

В структуре волшебной сказки имеется пропорциональное ядро, состоящее из названия ситуации и нескольких ее вариантов. Лексическое заполнение чувствительно реагирует на наличие в структуре определенного порядка. Выбор любого конкретного выражения из тезауруса, который активизирует сцену того или иного сказочного хода, вызывает представление о целой сцене, ситуации, но выносит на первый план только какой-то аспект или участок этой сцены, в результате чего внутренняя структура получает лексическое заполнение. Автор статьи разрабатывает методику анализа структуры волшебной сказки через фреймовое представление логики развития ее сюжета, сценария и форм появления персонажей.

Физическая информация, семиологическая информация, фрейм, терминал, тест, функция действующего лица

Короткий адрес: https://sciup.org/14729033

IDR: 14729033 | УДК: 801.81:

Текст научной статьи Фреймовый потенциал комбинирования семиологической информации в волшебной сказке

Большинство людей ощущают противоречие между объяснением мыслительных процессов с помощью дискретных знаков и естественными представлениями, в которых наш внутренний мир постоянно связан с понятиями различной интенсивности (усилие, цвет), т.е. понятиями со свойствами непрерывности. Но эта информация имеет косвенное отношение к собственно содержанию сообщения, к тому, что мы из него узнаем 1. «Ясно, однако, что полученная информация представляет собой известное обеднение того количества возможностей выбора, которым характеризовался источник до того, как выбор осуществился и сформулировалось сообщение» [Эко 1997: 42].

Сообщение как значащая форма, которая должна ограничивать информацию (и будучи набором специфических сигналов, она ее ограничивает, поскольку представляет собой результат выбора одних, а не других равновероятностных символов), поступая из канала связи и преобразуясь в ту физическую форму, в которой ее опознает адресат, само служит источником новых сообщений. И тогда оно проявляет те же свойства, которые обозначали источник, а именно неупорядоченность, двусмысленность, равноупорядоченность 2. Высокая энтропийность системы обеспечивает возможность получения очень большого количества информации 3.

В каком же случае следует говорить об информации как о возможности выбора на уровне сообщения, ставшего означающим, когда оно получает истолкование на основе того или иного лек-сикокода, а значит, окончательный выбор зависит от адресата?

Если бы мы имели дело с машиной, то мы, не выходя за рамки кибернетики, обошлись бы полученными количественными характеристиками сигнала. Но когда в коммуникации участвует человек, мы должны говорить не о мире сигнала, но о мире смысла, ведь в нашем случае сигнал – это не просто ряд дискретных единиц, рассчитываемых в битах информации, но, скорее, значащая форма, которую адресат – человек должен наполнить значением. Эта вторичная информация, источником которой является само сообщение, отличается от информации источника: если последняя представляет собой физическую, количественно исчисляемую в битах информацию, то первую следует называть информацией семиологиче-ской, она не исчисляется с помощью количественных методов, но определяется через ряд значений отдельных слов и выражений.

Физическая информация отражает статическую равновероятность источника, информация семи-ологическая предполагает целый спектр возможных толкований, спектр довольно широкий, но все же обозримый. Тем не менее для обеих харак- терно то, что они определяются как состояния неупорядоченности в сравнении с устанавливающимся порядком, как возможность двоичного выбора, совершаемого на основе уже осуществленного выбора.

Адресат, получивший сообщение, вместо одного из возможных сигналов, предусмотренных языковым кодом, получает количественную характеристику или ее числовое значение, которое при заданном коде не имеет никакого смысла. Как, например, в случае с машиной, если ей не известен код, сигнал будет проигнорирован. В коммуникации между людьми адресат, усмотрев в данной формулировке какое-то сознательное намерение, задается вопросом, что бы это значило? Зачастую форма сообщения представляется ему двусмысленной.

Неоднозначность сообщения указывает на то, что часто сам код оказывается под вопросом. Такое сообщение противоречит всем физическим законам и опыту адресата, приводит его в состояние напряжения и нарушает всю систему ожиданий 4. Вопросы, относящиеся к эпистемологии и к лингвистике, концентрируются вокруг одной проблемы: как отыскать те способы, с помощью которых можно будет согласовывать сведения, поступающие из различных источников информации.

Значения обусловлены ситуациями. Когда мы понимаем и выбираем языковые выражения, мы активизируем в нашем сознании воспоминания о том опыте, в контексте которого данное слово выполняет номинативную, описательную или классифицирующую функцию. Иначе говоря, всякий раз, когда мы выбираем слово или выражение, вместе с ним мы привлекаем тот более широкий контекст, в терминах которого отобранное слово получает определенную интерпретацию.

Лексические единицы могут вводиться в глубинную структуру на место составляющих, возникших в результате применения трансформаций. Эти трансформации можно рассматривать как правила комбинирования семантических составляющих до лексического заполнения. Фрейм как структура данных для представления часто повторяющейся ситуации 5 может выступать в роли демонстрационной модели.

Заимствуя язык гештальт-психологии, можно сказать, что предполагаемый базис знания и практики – сложный фрейм, стоящий за областью словаря, – являет собой общее основание образа, который может быть представлен любым из отдельных слов. Такой фрейм образует особую организацию знания, составляющую необходимое предварительное условие нашей способности к пони- манию тесно связанных между собой слов [Филлмор 1988: 51].

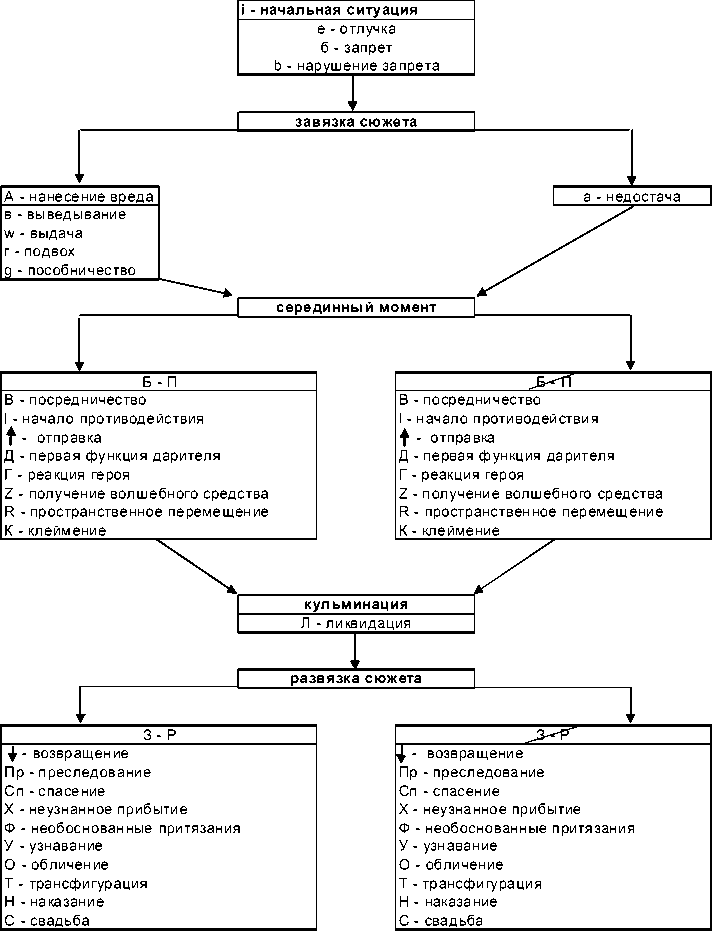

Фрейм можно представить в виде сети, состоящей из узлов и связей между ними: узел верхнего уровня, узел нижнего уровня, заголовок сценария (название ситуации), терминал фрейма, условие, маркер, субфрейм, задания отсутствия, тест [Минский 1979]. Фреймы, связанные со смыслом слов, будь то существительные, глаголы или другие части речи, несомненно, являются центрами концентрированного представления знаний о том, как связаны между собой различные предметы и явления, каким образом они используются и как они друг с другом взаимодействуют. Функция фрейма состоит в том, чтобы перекинуть мостик между описанием ситуации и глубинными семантическими представлениями. Фрейм выполняет эту задачу путем приписывания семантикосинтаксических ролей конкретным участникам (реальной или воображаемой) ситуации. Это приписывание определяет или ограничивает сюжетное наполнение сказочного рассказа с помощью движения по иерархической цепи фрейма.

Возьмем ориентированный на фреймы сценарий, который представляет собой структуру для понимания смысла повествования. В начале рассказа о нем известно очень мало, фактически только то, что это рассказ. Обычный фрейм рассказа включает в общем случае пробелы, которые необходимо заполнить сведениями об окружающей обстановке, главном герое, основном событии, морали.

По мере развития сюжета информация, когда возможно, передается фреймам более высокого уровня для углубления и конкретизации сценария. В некоторых случаях к терминалу фрейма (вариант функции действующего лица) удается присоединить целый субфрейм, например возвращение героя домой, иногда эта часть сказочного повествования может быть опущена, и тогда герой сразу оказывается дома. Это случается, когда терминал фрейма-рассказа согласуется с указателем верхнего уровня фрейма анализируемого предложения. Поэтому анализ каждого предложения следует производить до тех пор, пока содержащиеся в нем сведения могут быть получены для заполнения более крупных структур. Но что произойдет, если не удастся осуществить передачу данных на более высокий уровень? Это возможно, если «слушатель» еще не располагает терминалами, с помощью которых можно было бы усвоить новую информацию 6, например, непосредственный переход в сюжетной линии сказки от функции А к функции Л. Тогда первым шагом явится попытка включить новую информацию в текущий фрейм-рассказ, так совершается необходимое включение промежуточных функций действующих лиц в канву сказочного повествования. Подобным образом при формировании сообщения многочисленные фреймы и субфреймы объединяются в сети поиска информации. Атрибутивная информация может быть представлена с помощью простых структур (предложений), однако действия, временные последовательности требуют более совершенных механизмов представления знаний. По аналогии с известными сюжетными линиями повествования должны существовать основные суперфреймы. Особые лингвистические указатели этих единиц (суперфреймов) могут быть определены нами как границы ситуаций у В.Проппа [Пропп 1969: 24], ограниченных числом пять:

-

I. Начальная ситуация – “ i “

-

1. Один из членов отлучается из дома (отлучка – e )

-

2. К герою обращаются с запретом (запрет – б )

-

3. Запрет нарушается (нарушение – b )

-

II. Завязка сюжета

-

4. Антагонист пытается произвести разведку (выведывание – в )

-

5. Антагонисту даются сведения о жертве (выдача – w )

-

6. Антагонист пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею или ее имуществом (подвох – г ):

-

7. Жертва поддается обману и невольно помогает врагу (пособничество – g )

-

8. Антагонист наносит одному из членов семьи вред или ущерб (вредительство – А )

-

8- а. Одному из членов семьи чего-либо не достает, ему хочется иметь это (недостача – а )

-

III. Серединный момент

-

9. Беда или недостача сообщаются, к герою обращаются с просьбой или приказанием (посредничество – В )

-

10. Искатель соглашается или решается на противодействие (начинающиеся противодействия – l )

-

11. Герой покидает дом (отправка – ↑ )

-

12. Испытание героя для получения им волшебного средства или помощника (первая функция дарителя – Д )

-

13. Герой реагирует на действия будущего дарителя (реакция героя – Г )

-

14. В распоряжение героя попадает волшебное средство (снабжение – Z )

-

15. Герой переносится, доставляется или приводится к месту нахождения поис-

- ков (пространственное перемещение – R)

-

16. Герой и антагонист вступают в непосредственную борьбу (борьба – Б )

-

17. Героя метят (клеймение – К )

-

18. Антагонист побеждается (победа – П )

-

IV. Кульминация

-

19. Начальная беда или недостача ликвидируются (ликвидация – Л )

-

V. Развязка сюжета

-

20. Герой возвращается (возвращение – ↓)

-

21. Герой подвергается преследованию (преследование – Пр )

-

22. Герой спасается от преследования (спасение – Сп )

-

23. Герой неузнанным прибывает домой или в другую страну (неузнанное прибытие – Х )

-

24. Ложный герой предъявляет необоснованные притязания (необоснованные притязания – Ф )

-

25. Герою предлагается трудная задача (трудная задача – З )

-

26. Задача решается (решение – Р )

-

27. Героя узнают (узнавание – У )

-

28. Ложный герой, антагонист, вредитель изобличаются (обличение – О )

-

29. Герою дается новый облик (трансфигурация – Т )

-

30. Враг наказывается (наказание – Н )

-

31. Герой вступает в брак и воцаряется (свадьба – С )

Количество функций ограничено, всего 31 [там же: 49]. Если прочесть все функции подряд, то можно увидеть, как с логически-художественной необходимостью одна функция вытекает из другой, ни одна функция не исключает другой, все они принадлежат одному полюсу, который представлен пятью субфреймами.

Классификация сказок по формальным признакам представляется в свете трех аспектов [там же: 76]:

-

1) по разновидностям одного признака;

-

2) по отсутствию и наличности одного и того же признака;

-

3) взаимоисключающим признакам.

На наш взгляд, признак второй группы сказок определяется легче других и не представляет особого интереса, ибо не в силах отобразить все многообразие сказок.

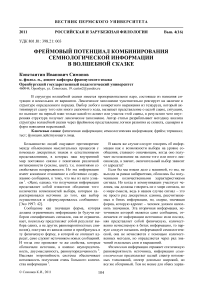

Что же касается классификации по взаимоисключающим признакам, то на первый взгляд она кажется невозможной, ибо ни одна функция не исключает другой. Но у В.Проппа мы видим, что есть две пары таких функций, которые встречаются очень редко, что исключение их считается закономерностью, а соединение нарушением закона. Эти пары: борьба с антагонистом-вредителем и победа (Б – П) и трудная задача и ее решение (З – Р). Отсюда мы можем устанавить четыре разряда развития сюжета через Б – П (борьба-победа), З – Р (задача-решение), развитие через то и другое, развитие без Б – П и без З – Р.

С первого взгляда деление не может идти по чисто структурным признакам, т.к. исключают друг друга только З – Р и Б – П, но ни одна из других функций. Следовательно, необходимо выбрать обязательный элемент для всех сказок и по его разновидностям произвести деление. Такими элементами являются только функции А (вредительство) или а (недостача) и Л (ликвидация первоначальной недостачи, беды). По разновидностям этого элемента можно вести дальнейшую классификацию. Таким образом, в каждый разряд пойдут сказки о похищении человека, талисмана (т.е. все разновидности элемента А ). Затем пойдут сказки с недостачей – а , т.е. сказки о похищении невест, талисмана и т.д. [Пропп 1969: 76].

Можно возразить: таким образом сказки с одинаковым началом попадут в разные разряды, в зависимости от наличия трудной задачи. Чтобы разъяснить этот вопрос, обратимся к предыдущей классификации по взаимоисключающим признакам. Сказки Б – П и З – Р по существу разной формации, поскольку эти признаки исключают друг друга в большинстве случаев. Наличность или отсутствие данного элемента – их основной, структурный признак. Как кит не попадает в число рыб, т.к. он дышит легкими, хотя внешне и похож на рыбу, точно так же и угорь попадает в разряд рыб, хотя внешне он похож на змею, а не на рыбу [там же: 77]. Исходя из того что примеры классификации по разновидности одного признака и по отсутствию или наличности одного и того же признака часто переменчивы, за основу сравнения мы возьмем классификацию по взаимоисключающим признакам. В основе данной классификации лежат структурные внутренние признаки, а не внешние.

Возьмем русскую сказку « Шабарша » и ее французский вариант « Pipète ». По внешним основным признакам они сходны:

-

1) герои – крестьянин Шабарша и le paysan Pipète;

-

2) антагонисты – черт и Monsieur Ropotou;

-

3) один сюжет о добывании денег.

Однако по внутренним, структурным признакам они различны:

«Шабарша» – ia [ гдБП ]×4 ЛС ,

«Pipète» – iегдАlгд [ ЗР ] ×3 ЗZ[Б] ×3 ПРгЛС.

Помимо того что «Pipète» богаче по своему функциональному наполнению, эти сказки принадлежат к различным видам данной классификации:

«Шабарша» – развитие сюжета через Б – П, «Pipète» – развитие сюжета через З – Р; Б – П.

При рассмотрении пары «Крошечка-Хаврошечка» и «Panier de figues et sifflet d’or» можно заметить, что:

-

1) герои разные – девушка-сирота Крошечка-Хаврошечка и le fils du paysan Benoit;

-

2) антагонисты – мачеха и le roi;

-

3) сюжеты различные – о противоборстве мачехи и падчерицы и le jeune paysan veut épouser une princesse.

Но при всех этих расхождениях в рамках данной классификации они принадлежат к одному виду, где развитие сюжета идет через З – Р:

«Крошечка-Хаврошечка» – iZЗR [ в ] ×3

wАДГZЗРС ,

«Panier de figues et sifflet d’or» – iB [ eДГ ] ×3 ZЛЗРв [ гН ] ×3 ЗРНС.

Итак, выделяется четыре вида волшебной сказки по развитию сюжета через:

Б – П (борьба – победа), З – Р; Б – П (через то и другое),

З – Р (задача – решение), З – Р; Б – П (без того и другого).

Развитие сюжета, по нашему глубокому убеждению, происходит через движение от функции А (а) к функции, обозначающей их ликвидацию Л , именно поэтому можно говорить о том, что выделенные четыре вида развития сюжета являются формообразующими для любой сказки, вне зависимости от ее языковой принадлежности. Вопрос, как применяется данная схема к текстам, что собой представляют отдельные сказки по отношению к схеме, может быть разрешен на примере следующего фрейма.

Сюжетная структура сказки:

Сказочный рассказ включает пять субфреймов. При такой формализации дочерними вершинами для верхнего узла будут вершины типа «И». Для субфреймов «завязка сюжета», «серединный момент», «развязка сюжета» характерны дочерние вершины типа «или, или». Тип вершины в данном случае объясняет парадигматический («или, или») или синтагматический («И») характер отношений между терминалами фрейма более высокого уровня. Терминалы фрейма и субфрейма отождествляются с действием, которое обобщает все действия, определяемые возможными заданиями терминала.

В упрощенном варианте это выглядит так: субфрейм «завязка сюжета» в своей структуре содержит 2 терминала первого уровня («А – нанесение вреда» и «а – недостача»), но только терминал первого уровня «А – нанесение вреда» имеет пять терминалов второго уровня, это определено количеством функций действующих лиц, описывающих данную ситуацию. Каждый из терминалов второго уровня в своей структуре содержит n… вариантов лексического воплощения этого действия – вариантов функций (например, функция «А – нанесение вреда» в своей структуре содержит 19 вариантов, в этом случае следует говорить, что у терминала второго уровня А имеется 19 заданий), которые будут являться заданиями отсутствия, т.е. более мелкими и сильно конкретизированными элементарными действиями. Каждое из них соответствует значению теста. Если и эти задания не являются конкретными, то фрейм может иметь один еще более низкий уровень.

В зависимости от ответа на вопрос теста выбирается тот или иной узел сети, определяющий очередной вопрос теста. В результате имеет место продвижение по сети, по тому или иному пути в зависимости от характера ответов. Это продвижение заканчивается попаданием в один из заключительных узлов, каждый из которых соответствует необходимому для сюжета действию. Характерной чертой описываемого подхода является возможность использования различных прогнозов. Согласно М.Минскому, терминалы фрейма, выбираемого для представления ситуации, обычно уже заполнены заданиями, именуемыми «задания отсутствия» (они заполнены заранее заготовленными значениями, в нашем случае – это функции действующих лиц). Таким образом, фрейм может содержать большое число деталей, которые могут не подтвердиться данной ситуацией 7; связь заданий отсутствия (лексическое воплощение описываемого действия сказочного персонажа) со своими терминалами (вариантами функций) не является жесткой и неизменной, поэтому они могут быть легко заменены другими сведениями, более подходящими к текущей ситуации.

После того как выбран терминал первого уровня для представления ситуации, процесс согласования фрейма с конкретной ситуацией состоит в нахождении таких заданий для терминалов нижнего уровня, которые совместимы с маркерами терминалов верхнего уровня 8. Если выбранный фрейм не удается согласовать с реальностью, т.е. когда невозможно найти задания для терминалов, которые должным образом согласуются с условиями маркера, то происходит обращение к так называемой сети поиска информации, с помощью которой соединяются между собой системы фреймов (промежуточные функции).

Возможно, что обычная последовательность действий в развитии сюжета может нарушаться. Имеются три характерных случая такого нарушения [Минский 1979: 63].

Первый – отклонение , которое представляет собой прерывание последовательности действий сценария другим сценарием.

Второй – препятствие , имеет место тогда, когда кто-то или что-то мешает обычному действию или отсутствует какое-то условие, необходимое для выполнения действия.

Третий случай – ошибка , появляется тогда, когда действие завершается не так, как того требуют условия сценария.

В принципе после каждого элементарного действия сценария 9 могут возникать препятствия и ошибки. Сценарий – не просто цепь событий, а скорее связанная каузальная цепочка действий. Она может разветвляться на множество возможных путей, которые сходятся в особо характерных для сценария точках – элементарных действиях [там же]. Эти элементарные действия прежде всего связаны с появлением различных действующих лиц.

Каждая категория персонажей имеет свою форму появления, каждая категория применяет особые способы, какими персонаж включается в ход действия.

Антагонист может появляться в ходе действия два раза. В первый раз он появляется внезапно, со стороны (прилетает, подкрадывается и пр.), а затем исчезает. Во второй раз он входит как персонаж «отысканный», обычно в результате путеводительства.

Даритель встречен случайно, чаще всего в лесу (избушка) или в поле, на дороге, на улице.

Волшебный помощник включается как даритель.

Отправитель, герой, ложный герой включаются в начальной ситуации.

О ложном герое при перечислении действующих лиц в начальной ситуации не говорится, а только впоследствии выявляется, что он живет при дворе или в доме.

Царевна появляется обычно в сказке дважды, подобно вредителю. Во второй раз как отысканный персонаж, причем искатель может увидеть ее, а потом вредителя (змея нет дома) или наоборот.

Это распределение можно считать сказочной нормой, но бывают и отступления. Если в сказке нет дарителя, то его функции переходят на следующий персонаж – на помощника. Если персонаж покрывает два круга функций, он классифицируется в тех формах, в каких он начинает действовать.

Мудрая жена, которая сначала является дарителем, затем помощником и царевной, вводится как даритель, а не как помощник или царевна.

Существуют специфичные формы для героев, отправителя и царевны:

-

1. Искатель с семьей (отец и три сына).

-

2. Жертва вредителя и его семья (три дочери царя).

Эти формы могут слиться. Но так как начальная ситуация требуется для членов одной семьи, то искатель и искомый из Ивана и Царевны превращаются в брата и сестру, сыновей и мать и т.д. Особого упоминания требует ситуация, включающая мачеху . Мачеха или сразу имеется налицо, или рассказывается, как умирает первая жена старика и как он женится на другой. Вторым браком старика в сказку вводится вредитель (либо сама мачеха, либо ее дети).

Как видно, такое разнообразие содержательного аспекта определено строго упорядоченной структурной организацией формы сказочного повествования.

В рамках семантики рассматривается синтагматический, а не парадигматический аспект структуры сказочного рассказа, т.е. функции действующих лиц – это семантические отношения, которые связывают элементы структуры друг с другом в контексте, а не с системой контрастов и оппозиций, служащих различению составляющих в парадигматическом аспекте. Таким образом, наш фрейм – это концептуальный каркас сказки до его лексического заполнения, который представляет собой структуру сказочного повествования вне зависимости от языковой принадлежности. Вместе с тем следует отметить, что используемый нами подход М.Минского не лишен недостатков. В частности, человек способен понимать не только известные, но и новые ситуации, к чему фреймы пока не приспособлены.

FRAME POTENTIAL OF COMBINING SEMIOLOGICAL INFORMATION

Reader of French Language Department

Orenburg State Pedagogical University

Список литературы Фреймовый потенциал комбинирования семиологической информации в волшебной сказке

- Минский М. Фреймы для представления знаний. М.: Энергия, 1979. 151 с.

- Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969. 351 с.

- Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания//НЗЛ. Вып. XXIII. М: Прогресс, 1988. С.52-92.

- Эко У. Отсутствующая структура. СПб.: Петрополис, 1997. 430 с.

- Guilbaut G.T. La cybérnetique. P.U.F. 1954. 317 р.