Фронтонные пояса в архитектуре деревянных церквей XVII-XVIII веков

Автор: Бодэ Андрей Борисович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 2 (147), 2015 года.

Бесплатный доступ

Фронтонные пояса составляют местную традицию в архитектуре деревянных церквей Обонежья XVII-XVIII веков. Рассмотрены архитектурные и конструктивные решения фронтонных поясов. В их развитии выявлен процесс преобразования конструктивных элементов в декоративные. Высказаны предположения относительно происхождения фронтонных поясов и их связи с формами каменных церквей XVI-XVII веков. Проанализированы различия в устройстве фронтонных поясов в зависимости от местоположения объекта и времени его постройки. Ареал распространения фронтонных поясов сопоставлен с территорией бывших северных владений Новгорода. Выявлено, что конструктивные фронтонные пояса по мере удаления от Новгорода сменяются декоративными. На этой же территории зафиксировано использование других архитектурных форм, связанных с древними новгородскими традициями. Если на примере других форм отмечено угасание традиций, то использование фронтонных поясов демонстрирует ее развитие. Многообразие архитектурных решений с использованием фронтонных поясов и наиболее длительное их сохранение в народном зодчестве объясняются особенностями развития культуры в разноэтнической среде.

Русское деревянное зодчество, местные традиции, архитектурное формообразование, древние традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14750833

IDR: 14750833 | УДК: 72.03

Текст научной статьи Фронтонные пояса в архитектуре деревянных церквей XVII-XVIII веков

Фронтонными поясами в русском деревянном зодчестве называют особое устройство перехода от одного яруса к другому, при котором образуется ряд, состоящий из небольших повторяющихся двускатных покрытий. В статье рассматриваются архитектурные решения с использованием фронтонных поясов, анализируются их различия в зависимости от местоположения объекта и времени его постройки, высказываются предположения относительно их происхождения и развития. В устройстве фронтонных поясов видятся отголоски храмостроительных традиций древнего Новгорода. В своих исследованиях автор базируется на предположении, что в архитектуре деревянных храмов Новгородской земли и Московского княжества существовали свои характерные особенности. Эти особенности оставили свой след в развитии деревянного зодчества Русского Севера и в силу консервативности народной культуры продолжали в различных формах существовать и в XVII–XVIII веках.

Большинство объектов, в архитектуре которых присутствуют фронтонные пояса, составляют храмы с основанием в виде восьмерика на четверике. Самая ранняя известная подобная постройка – Петропавловская церковь 1620 года в деревне Лычный Остров на озере Сандал. Первоначально основной сруб состоял из четверика, переходящего в равный ему по ширине восьмерик, который в середине XVIII века был надстроен. Фронтонный пояс Петропавловской церкви представляет собой накладной декоративный элемент, размещающийся между четвериком

и восьмериком и состоящий из трех двускатных покрытий по каждому фасаду. Покрытия углов четверика – двускатные с ендовой посередине, что соответствует угловым частям фронтонного пояса.

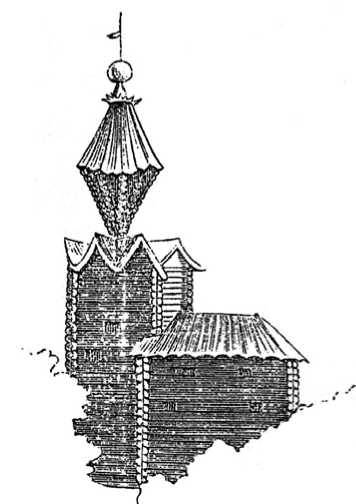

Нельзя обойти вниманием изображение церкви в Нарве (по А. Олеарию) [4; 104] (рис. 1). Основной четверик нарвской церкви показан без повала со сдвоенным двускатным покрытием. Над четвериком возвышался второй ярус, имевший несколько неправдоподобную форму, но самое главное для нас в рассматриваемом рисунке – это покрытие четверика, зигзагообразное очертание которого аналогично фронтонным поясам и по сути указывает на происхождение последних от подобного типа конструкции.

Об архитектурном решении Никольской церкви в селе Линдозеро, датируемой 1634 годом, мы можем судить только по старым фотографиям, где она запечатлена с обшивкой сруба [5; 120]. Видимо, первоначально здание имело фронтонный пояс (или пояса), упрощенным повторением которого были накладные дощатые треугольники с резьбой, прибитые поверх обшивки на повал четверика.

Никольская церковь в селе Деревянском 1683 года [6; 150] по общему архитектурному решению напоминает лычноостровскую на первом строительном этапе с тем отличием, что основной четверик завершался повалом. Аналогичную структуру основного храмового столпа имела Ильинская церковь 1685 года Горне-Шелтозер-ского прихода [6; 164]. Здесь фронтонный пояс

Рис. 1. Изображение церкви в Нарве по А. Олеарию, XVII век выполнен в виде декоративных дощатых накладок поверх обшивки на середине высоты восьмерика. В пропорциональном строе церквей в Деревянском и Горнем Шелтозере еще нет той устремленности ввысь, что мы видим на примере несколько более поздней постройки – Ильинской церкви 1692 года в селе Самино. Сруб церкви дошел до нашего времени в обшивке, но на нем имеются следы двух фронтонных поясов [12; 104].

Богородицкая церковь 1695 года в селе Гимре-ка [5; 121–123] в верхней части четверика имеет фронтонный пояс, состоящий из очень мелких элементов. На середине высоты восьмерика находится промежуточный повал с таким же измельченным фронтонным поясом, стены выше которого не расширяются, а продолжаются в габаритах нижележащего сруба. Такое решение основного храмового столпа В. П. Орфинский называет «пульсирующим» [9; 46]. Варлаамовс-кая церковь Рыборецкого погоста 1697 года очень близка по архитектурному решению к постройке в Гимреке [7; 242].

Варваринская церковь в деревне Яндомозеро была построена в середине XVII века как небольшой клетской храм, но в начале XVIII века в результате надстройки основной сруб приобрел вид восьмерика на четверике. Облик церкви, сложившийся после перестройки, можно увидеть на графической реконструкции Е. В. Вахрамеева, где изображены два фронтонных пояса [2; 84].

Покровская церковь XVII–XVIII веков Кижского погоста, так же как и яндомозерская церковь, прошла ряд аналогичных строительных этапов. Этому памятнику посвящено немало исследований, среди которых работы Л. М. Лисенко, В. А. Гущиной, В. А. Крохина, А. Т. Яске- ляйнена. На основном срубе заметны следы двух фронтонных поясов над повалом четверика и на восьмерике.

Церковь Александра Свирского 1769 года в селе Космозеро имеет верхний фронтонный пояс под повалом восьмерика и нижний – «пунктирный», состоящий из фрагментов. Оба пояса чисто декоративные. Воскресенская церковь 1780 года в селе Типиницы примерно на середине высоты восьмерика имела также следы декоративного фронтонного пояса.

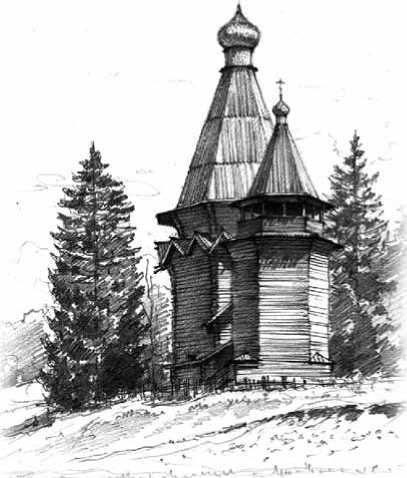

Успенская церковь 1774 года в Кондопоге обладает характерными для западного Прионежья промежуточными повалами (рис. 2). Верхний промежуточный повал традиционно сочетается с фронтонным поясом. Над повалом четверика также имеются следы от фронтонного пояса.

Среди восьмигранных храмов с фронтонными поясами отличаются только две известные постройки, расположенные в Посвирье. Одна из них – Никольская церковь 1696 года в селе Согиницы (рис. 3). В ее основе двухъярусный восьмерик с пофронтонным покрытием нижнего яруса. Другая аналогичная церковь – утраченная Преображенская 1696 года в селе Пидьма [6; 144–145]. Обе церкви представляют примеры конструктивных фронтонных поясов.

Нельзя обойти вниманием Знаменскую церковь, изображенную на плане Тихвинского посада 1678 года. По-видимому, она имела три яруса и соответственно два фронтонных пояса [8; 120]. На плане города Олонца первой половины 1690-х годов можно увидеть церковь Николаевского погоста [8; 121]. В основании ее шатра изоб-

Рис. 2. Успенская церковь 1774 года в Кондопоге. Рисунок автора

Рис. 3. Никольская церковь 1696 года в д. Согиницы. Рисунок автора

Рис. 4. Карта-схема распространения фронтонных поясов

ражены два зигзага, в которых узнаются фронтонные пояса.

Все рассматриваемые постройки различаются, во-первых, по форме плана (четырехугольные и восьмиугольные), во-вторых, по количеству ярусов (два или три, включая основание) и соответствующему ему числу фронтонных поясов (один или два). Важной сравнительной характеристикой является соотношение ярусов по их ширине: от сужающихся кверху к равношироким и расширяющимся. Сходный, но более развернутый типологический ряд есть в классификации В. П. Орфинского [9; 96–98], однако в данном случае мы выделяем из него лишь те приемы, при которых изменяется (или не изменяется) ширина основного сруба в сочетании с использованием фронтонных поясов. Далее можно выделить такие признаки, как наличие или отсутствие повала на нижнем ярусе (основании), конструктивное или декоративное устройство фронтонных поясов и, наконец, количество изломов фронтонного пояса, приходящееся на одну сторону сруба, увеличение числа которых также свидетельствует об усилении декоративности.

Распространение фронтонных поясов, как мы видим на примерах достоверно известных построек, четко ограничивается Посвирьем и Обо-нежьем (рис. 4). Особенности распространения вариантов основных решений прослеживаются достаточно четко. Сужающиеся кверху ярусные структуры образуют конструктивные фронтонные пояса, имеющие функцию покрытия, а расширяющиеся, напротив, превращают их в декоративные элементы, только очертаниями напоминающие о своем первоначальном назначении. Сужающиеся кверху ярусные решения встречаются только в западной части ареала – в Посвирье. Равноширокий сруб в виде восьмерика на четверике в сочетании с фронтонным поясом имеется только на лычноостровской церкви. На всех остальных аналогичных по структуре постройках четверики завершаются повалом и таким образом переходят в более широкие восьмерики. Немногочисленная группа церквей с двумя промежуточными повалами находится примерно в середине ареала на западном побережье Онежского озера. Среди них две постройки с равноширокими «пульсирующими» восьмериками (в Гимреке и Рыбреке) и две постройки с дважды расширяющимся основным срубом (в Лычном Острове и Кондопоге).

Наиболее отчетливую картину мы наблюдаем, оценивая фронтонные пояса по степени их конструктивности. На юго-западе ареала (в Пос-вирье) встречаются только конструктивные фронтонные пояса, в середине ареала (в западном Прионежье) – и конструктивные, и декоративные решения, и, наконец, на северо-востоке мы видим примеры только декоративных поясов. Определенно, по мере удаления от Новгорода конструктивные фронтонные пояса сменяются декоративными.

Обращаясь ко времени постройки объектов, заметим, что наиболее ранние храмы типа «восьмерик на четверике» имеют относительно простые решения основного объема. Древнейшая известная из них (на Лычном острове) не имеет повала на четверике. Все более поздние объекты имеют четверики, завершающиеся повалами, и соответственно расширяющиеся восьмерики над ними. Похоже, что отсутствие повала в со- четании с фронтонными поясами относится к архаичным признакам.

Храмы с двумя промежуточными повалами составляют особую группу. Первые достоверно известные примеры членения верхнего восьмерика путем устройства промежуточных повалов относятся к концу XVII века. В это же время наблюдается изменение пропорций основных храмовых столпов: они становятся выше и стройнее. На 1680-е годы приходится строительство еще относительно невысоких церквей с одним промежуточным повалом (в Деревянском и Горнем Шелтозере). Церковь в Линдозере 1634 года хронологически стоит особняком. Высотность в сочетании с дважды расширяющимся основным срубом за счет дополнительного повала посередине восьмерика зафиксирована лишь во второй половине XVIII века (церкви в Лычном Острове, Кондопоге).

В Заонежье в XVIII веке были наиболее распространены храмы с одним промежуточным повалом между четвериком и восьмериком (в Ян-домозере, Кижах, Космозере). О возможности членения верхнего восьмерика на два яруса напоминают декоративные накладные фронтонные пояса.

Тенденция преобразования конструктивных фронтонных поясов в декоративные как в пространстве, так и во времени просматривается достаточно четко. В качестве примеров, характеризующих основные стадии этого процесса, приведем следующие: церкви Посвирья с конструктивными фронтонными поясами, имеющими крупный шаг, храмы юго-западного Прионежья с «пульсирующим» храмовым столпом и фронтонными поясами с большим количеством изломов и последние – постройки Заонежья с чисто декоративным накладным фронтонным поясом.

Диапазон наблюдаемых различий в решениях фронтонных поясов очень велик. Это традиция не значительная по масштабу, однако получившая очень динамичное и плодотворное развитие в рамках относительно небольшой территории.

Исходной формой в развитии рассматриваемых решений, очевидно, были покрытия основного сруба, подобные тому, что мы видим на рисунке церкви в Нарве, которые сопоставимы с позакомарными покрытиями. Церкви с аналогичными, но трехчастными завершениями основного сруба изображены на нескольких рисунках А. Олеария. По внешнему облику они еще более напоминают крестово-купольный храм с тремя закомарами по верху каждой стены. Фронтонные пояса с такими же тремя изломами зафиксированы на самых ранних церквах типа «восьмерик на четверике» (в Лычном Острове и Деревянском). На всех более поздних постройках фронтонные пояса при переходе от четверика к восьмерику измельчаются и имеют по четыре излома и более.

В развитии архитектуры каменных церквей XVI–XVII веков мы видим собственно тот же процесс преобразования конструктивных элементов в декоративные. Ряд закомар, будучи изначально завершением стен основания, в более поздних башнеобразных постройках превращается в декоративный пояс кокошников, фиксирующий переход от одного объема к другому. Криволинейные очертания закомар или кокошников на каменных постройках в ряде случаев также спрямляются (церкви Бориса и Глеба в Плотниках в Новгороде, Успенская в Клину, Успенская в Соловецком монастыре, Духовская в Новгороде).

Деревянные церкви с подобными позакомарными прямоскатными покрытиями появлением своим, очевидно, обязаны стремлению почти буквально повторить каменные образцы. Однако, имея большое количество разжелобков и тем самым не обеспечивая надежное покрытие, данные формы в дереве не получили устойчивого распространения.

Ареал распространения фронтонных поясов сопоставим с территориями, заселенными различными этносами. Восьмигранные храмы с фронтонными поясами расположены в зоне расселения русских. Церкви с основанием в виде восьмерика на четверике встречаются в зонах расселения северных вепсов (юго-западный берег Онежского озера), карел-людиков (западное Обонежье), а также русских (южное Прионежье, Заонежье) [3; 116].

Различия в построении основного объема западно-прионежских храмов В. П. Орфинский соотносит с ареалами людиков и вепсов. Для территории расселения первых характерны слитно-ярусные решения восьмерика, при которых расширение достигается путем постановки вышележащего сруба на повал нижележащего. На территории, заселенной вепсами, встречаются расчлененно-ярусные решения восьмерика, при которых вышележащий сруб вставляется в «раструб» повала, но сохраняет габариты нижележащего сруба [10].

В. П. Орфинский не заостряет внимание на фронтонных поясах, а рассматривает только объемное решение основного храмового столпа западно-прионежских построек, сопоставляя его с различными тенденциями формообразования. Высотность деревянных церквей Русского Севера достигалась либо путем повышения срубного основания, либо – покрытия. Первый прием, как выявлено исследователем, характерен для северо-западных земель и, видимо, несет отголоски новгородских храмостроительных традиций. Второй – получает распространение на северо-востоке и связывается с московскими влияниями, приобретавшими после сложения единого централизованного государства общерусский характер. Ярусное решение основного храмового столпа, свойственное рассматриваемым пос- тройкам, В. П. Орфинский относит к особенностям деревянного зодчества древнего Новгорода и приводит ряд примеров, иллюстрирующих различные варианты ярусных решений, известных на Новгородчине (церкви в Мякишево, Ширково, Рышево). Длительному сохранению древних традиций и своеобразной их переработке в архитектуре западно-прионежских церквей, по мнению В. П. Орфинского, способствовали особые условия для творческой конкуренции разноэтнического состава населения Обонежья. Заимствованный у русских прием развития объема в высоту и членения его на ярусы в зонах этнических контактов обострялся и приобретал значение этнодифференцирующего признака [11; 17–18].

Результаты исследований В. П. Орфинского, подкрепленные идентичными выводами, полученными в рамках различных научных дисциплин, в целом убедительны. Храмы, имеющие промежуточный повал посередине восьмерика (в Лычном Острове, Кондопоге), действительно, находятся на территории, заселенной карелами-людиками, и других аналогичных примеров, кроме как здесь, нигде не зафиксировано. Но в том же самом ареале находится и линдозерс-кая церковь – постройка загадочная, исчезнувшая практически не обследованной. Возвышающаяся над повалом часть восьмерика была либо шире нижележащей части, либо вставлена в «раструб». В первом случае архитектурное решение линдо-зерской церкви будет полностью соответствовать традициям карел-людиков, во втором – традициям вепсов, что ставит под сомнение гипотезу об этноархитектурных предпочтениях последних. По очертаниям восьмерика линдозерская церковь более всего близка к церкви в Гимреке, когда ее сруб был покрыт обшивкой. Кроме того, в ареале расселения вепсов также находится церковь Горне-Шелтозерского прихода. Имела ли она под обшивкой промежуточный повал на восьмерике, неизвестно. Во всяком случае этнодифференцирующие признаки храмов, строившихся вепсами, неоднозначны.

Применение фронтонных поясов при переходе от одного яруса к другому значительно отличается от традиций устройства каскадных и крещатых прямоскатных покрытий, рассматривавшихся автором как характерные особенности деревянного зодчества Новгородской земли [1; 50–54]. Во-первых, различны масштабы их распространения, во-вторых – предполагаемая нижняя граница хронологических ареалов. Если существование каскадных и крещатых прямоскатных покрытий в период самостоятельности Новгорода вполне допустимо, то фронтонные пояса, по-видимому, составляют традицию более позднего времени. В этом нас убеждает то, что столпообразные высотные храмы, в архитектуре которых использовались фронтонные пояса, характерны для периода объединенного русского государства. То есть применение фронтонных поясов, родственных ряду кокошников (закомар), при переходе от одного объема к другому в структуре храмового столпа – традиция общерусская. Между тем сама форма поясов, состоящая из прямоскатных элементов, была предпочитаема в новгородском зодчестве.

Если сравнить время исчезновения рассматриваемых приемов, то использование каскадных и крещатых покрытий практически прекращается в конце XVII – первых двух десятилетиях XVIII века, а использование фронтонных поясов продолжается вплоть до третьей четверти XVIII века. В распространении каскадных покрытий и фронтонных поясов общим является то, что наиболее долго эти приемы сохранялись в Заонежье – на маргинальной территории, где разными исследователями зафиксирована особая устойчивость многих древних традиций.

Многообразие приемов использования фронтонных поясов, известное по памятникам второй половины XVII–XVIII веков, свидетельствует о том, что рассматриваемые архитектурные решения к этому времени уже прошли достаточно долгий путь развития. Родственная связь прототипов – позакомарных покрытий и производных – фронтонных поясов узнаваема, но между этими формами должно быть немало промежуточных стадиальных решений.

Ареалы распространения фронтонных поясов сопоставимы с частью бывших северных новгородских владений, наиболее приближенной к Новгороду. Здесь же зафиксировано использование каскадных и крещатых прямоскатных покрытий. Но если на примере этих форм в известный период мы отметили угасание традиций, то применение фронтонных поясов демонстрирует самое живое ее развитие. Многообразие архитектурных решений с использованием фронтонных поясов и наиболее длительное их сохранение в народном зодчестве объясняется особенностями развития культуры в разноэтнической среде.

GABLE BELTS IN ARCHITECTURE OF WOODEN CHURCHES OF XVII–XVIII CENTURIES

Список литературы Фронтонные пояса в архитектуре деревянных церквей XVII-XVIII веков

- Бодэ А. Б. Древние новгородские влияния в деревянном зодчестве северо-западных областей XVI-XVIII веков//Академия № 1. 2014. С. 50-54.

- Вахрамеев Е. В. Новые исследования Варваринской церкви в д. Яндомозеро Карельской АССР (проблемы реставрации)//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера. Петрозаводск: РИО ПетрГУ, 1988. С. 81-94.

- Гришина И. Е. Резные кронштейны в деревянном зодчестве южной Карелии//Народное зодчество: Межвузовский сборник. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. С. 115-129.

- Даль Л. В. Историческое исследование памятников русского зодчества//Зодчий. 1872. № 7. С. 102-105.

- Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. М.: Государственное архитектурное издательство Академии архитектуры СССР, 1942. 216 с.

- Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 57. Пг.: Типография департамента уделов, 1915. 198 с.

- Красовский М. В. Курс истории русской архитектуры. Ч. I. Деревянное зодчество. СПб.: Сатис держава, 2005. 384 с. (Репринт).

- Мильчик М. И., Ушаков Ю. С. Деревянная архитектура Русского Севера. Страницы истории. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1981. 128 с.

- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового зодчества Русского Севера. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. 280 с.

- Орфинский В. П. К вопросу о типологии этнокультурных контактов в сфере архитектуры//Проблемы российской архитектурной науки: Сборник трудов членов отделения архитектуры РААСН. М.: РИО РААСН, 1999. С. 85-87.

- Орфинский В. П. Отголоски храмостроительных традиций Древнего Новгорода на восточной периферии бывшей Новгородской земли (XVI-XIX вв.)//Православие в Карелии: Материалы 2-й науч. конф., посвящ. 775-летию крещения карелов. Петрозаводск: РИО КарНЦ РАН, 2003. С. 17-23.

- Савандер К. Ю. К вопросу о пропорционировании деревянных шатровых храмов Российского Севера//Народное зодчество: Межвузовский сборник. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 99-114.