Фтор в азотных термах баунтовской группы (Северное Забайкалье)

Автор: Замана Л.В., Аскаров Ш.А.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Химия

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

Опробованы 5 из б известных в бассейне р. Ципа термальных источников, уточнены условия их разгрузки, получены новые данные по физико-химическим характеристикам терм, выполнены расчеты термодинамических равновесий терм с флюоритом.

Азотные термы, рн, химический состав, фтор, термодинамическое равновесие

Короткий адрес: https://sciup.org/148179514

IDR: 148179514 | УДК: 550.42(571.54)

Текст научной статьи Фтор в азотных термах баунтовской группы (Северное Забайкалье)

Исследования азотных термальных вод на территории нынешней Республики Бурятия широко проводились в 50-70 гг. прошлого столетия [1-4]. В последние десять-пятнадцать лет они возобновились, но ограничивались в основном изучением термальных источников в бассейне оз. Байкал. Проявления терм в бассейне р. Ципы, которые в настоящей статье объединены нами под приведенным в заглавии названием, из-за удаленности и транспортной доступности только в зимнее время (кроме одного) новейшими исследованиями охвачены не были. Однако именно в этой группе находится наиболее высокотемпературный источник Байкальской рифтовой зоны с максимальным по опубликованным данным содержанием фтора.

Проблема высоких концентраций фтора в азотных термах обсуждается с середины прошлого столетия и до сих пор остается одной из наиболее дискуссионных. Разногласия вызывают два аспекта: 1) источники фтора в термах, 2) возможность образования термами промышленных скоплений флюорита.

Объекты и методы исследований

С 14 по 19 ноября 2009 г. выполнено гидрогеохимическое и микробиологическое опробование 5 из 6 известных в бассейне р. Ципа проявлений современных гидротерм, из-за труднодоступности не опробован только Амнундинский источник.

Температура воды в источниках измерялась электротермометром (Checktemr 1 by HANNA) с точностью показания 0.1°C, pH – портативным потенциометром (pH–Meter CG 837). Химикоаналитические определения по рассматриваемым компонентам проведены в сертифицированной лаборатории ИПРЭК СО РАН. Ионную форму фтора находили потенциометрическим методом (аналитик Т.Е. Хвостова) с ионселективным электродом, общее содержание фтора – фотометрически с цирконил-ализариновым реагентом, кальций – атомной абсорбцией на спектрофотометре SOLAAR-6M в ацетиленовом пламени (аналитик С.В. Борзенко). Приборы калибровались по стандартным образцам (ГСОРМ-30 4483-89 для кальция и ГСО 6095-91 для фтора).

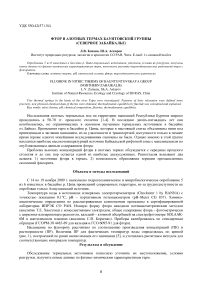

Насыщение по флюориту рассчитано по соотношению произведения концентраций (ПК) и растворимости (ПР). Величина ПР для фактических температур воды определялась по кривой (рис. 1), построенной по ранее вычисленным его значениям [5], и уточнялась расчетным методом для соответствующих интервалов температур.

Результаты и обсуждение

Обследование термальных источников позволило уточнить их местоположение, условия разгрузки, получить новые данные по физико-химическим характеристикам терм.

Точинский источник (55°06,143' с.ш., 112°24,193' в.д.) выходит в русле р. Точа в 3,5 км выше впадения ее в р. Верх. Ципа. На момент обследования он фиксировался по незамерзшим лужам на песчаной отмели на участке 60-70 м в длину до 50 м в ширину с незначительным стоком (около 0,3 л/с), уходящим под лед. Судя по протяженной (до 100 м) проталине ниже, основная разгрузка терм происходит непосредственно в русло. Очаг разгрузки в правой протоке, описанный ранее как основной выход [4], был выражен проталинами без стока.

Могойский источник (55°28,436' с.ш., 113°26,337' в.д.) в литературе описан, также как Ципинский, Уакитский, Францевский. Последнее название принято среди местного населения. Нами оставлено название по реке, на левобережной террасе которой он расположен. Источник представляет собой термальное поле с многочисленными (около 40) выходами, сгруппированными в две полосы субширотного простирания, разделенные невысоким (до 1 м) песчано-гравийным куполом. Самые высокотемпературные струи находятся между полосами ближе к западной части поля, в двух термы непрерывно и интенсивно газируют. Сток из них направлен в противоположные стороны в термальные ручьи с расходами 20-25 и 50-60 л/с соответственно в северном и южном потоках. Общая протяженность термального поля 170-180 м при ширине до 100 м. Максимальная температура источника оказалась выше известной по литературным данным – 83,7°C против 81-82°C. Термы всех выходов имели запах сероводорода различной силы.

Для источника характерны обильные бактериальные образования в виде многослойных лежащих на грунте или прикрепленных к берегам ручьев матов зеленого, белого, бурого, коричневого цветов с полупрозрачным студенистым нижним слоем в южном потоке. В выходе с температурой 77°C наблюдались не встречавшиеся на других термальных источниках грязно-серые нитчатые образования, одним концом прикрепленные к грунту, свободно плавающие в потоке. В другом выходе с температурой около 60°C также наблюдали необычные нитевидные образования буроватого цвета.

Бусанский источник (55°21,101' с.ш., 113°26,765' в.д.) разгружается на северо-западном берегу оз. Бусани у подножия одноименной горы. Общая протяженность выхода около 200 м, вода стекает в озеро мелкими струями, суммарный расход до 1-1,5 л/с. На юго-западном конце выхода разгрузка субаквальная, по проталине диаметром 10-12 м газирование в виде коротких прерывистых струй и одиночных пузырьков. По всему надводному выходу слой до 10 см толщиной тонкодисперсной черной грязи с запахом сероводорода. Температура воды источника колеблется в значительных пределах, максимум ее (55,2°C) почти на 7°C выше приведенной в [3].

Шуриндинский источник (55°13,565' с.ш., 113°30,743' в.д.) представлен многочисленными выходами в русле р. Горячая, правобережного притока р. Ципа, в ее приустьевой части. Русло и береговые уступы реки сложены полевошпатовыми песками с гравием. На дату опробования (19.11.2009) стока по реке выше термального источника не было. Общая протяженность разгрузки терм 0,8-1,0 км. Температура в измеренных выходах изменялась от 41,6 до 70,6°C. В отдельных головках образовался черный ил и илистый песок с запахом сероводорода. Общий расход источника 35-40 л/с.

По результатам химико-аналитических исследований изученные источники относятся к двум типам терм. К аллинскому типу [3] принадлежат гидрокарбонатные воды Точинского и Бусанского и гидрокарбонатно-сульфатные воды Шуриндинского источников. Два других относятся к кульдурскому типу фторидно-гидрокарбонатных терм. По катионному составу воды всех источников натриевые. Минерализация терм (по сумме основных ионов без кремнекислоты) изменялась от 306 до 578 мг/л (табл.), зависимость ее в ряде случаев от температуры свидетельствует о разбавлении воды непосредственно в выходах.

Таблица.

Содержание фтора в термах и их фторидно-кальциевые равновесия

|

Источник |

T, °C |

М |

pH |

F- |

F об. |

Ca2+ |

[Ca]×[F]2 |

ПК/ПР |

|

Точинский |

56,1 |

319 |

8,77 |

17,3 |

18,7 |

5,35 |

1,00х10ֿ¹º |

1,64 |

|

-"- |

38,0 |

306 |

8,66 |

15,8 |

16,5 |

8,73 |

1,38х10ֿ¹º |

2,97 |

|

Баунтовский |

52,0 |

325 |

8,93 |

19,0 |

20,5 |

3,22 |

8,05х10ֿ¹¹ |

1,28 |

|

-"- |

46,2 |

330 |

8,92 |

20,8 |

22,5 |

3,02 |

1,19х10ֿ¹º |

1,62 |

|

Могойский |

83,7 |

406 |

8,85 |

23,9 |

24,9 |

2,12 |

9,18х10ֿ¹¹ |

0,82 |

|

-"- |

76,6 |

382 |

8,88 |

25,0 |

24,9 |

2,13 |

1,01х10ֿ¹º |

0,89 |

|

-"- |

65,3 |

396 |

8,92 |

25,0 |

25,4 |

2,14 |

7,70х10ֿ¹¹ |

1,07 |

|

-"- |

46,4 |

406 |

8,86 |

27,5 |

27,0 |

2,38 |

1,25х10ֿ¹º |

1,83 |

|

-"- |

37,8 |

402 |

8,92 |

22,8 |

25,0 |

2,24 |

8,06х10ֿ¹¹ |

1,76 |

|

Бусанский |

55,2 |

481 |

8,68 |

20,8 |

21,6 |

2,77 |

8,29х10ֿ¹¹ |

1,16 |

|

-"- |

32,2 |

427 |

8,43 |

19,9 |

20,6 |

2,43 |

7,28х10ֿ¹¹ |

1,49 |

|

Шуриндинский |

70,6 |

578 |

8,87 |

17,3 |

19,0 |

6,14 |

1,68х10ֿ¹º |

1,60 |

|

-"- |

67,0 |

570 |

8,88 |

18,1 |

19,5 |

5,73 |

1,30х10ֿ¹º |

1,65 |

|

-"- |

57,0 |

500 |

8,62 |

17,0 |

17,0 |

5,18 |

1,07х10ֿ¹º |

1,29 |

Примечание: минерализация (М), содержания фтора и кальция – в мг/л

Полученные данные по содержанию фтора в термах по максимальному значению подтверждают имевшиеся ранее. Высокие концентрации фтора в азотных термах одними исследователями объясняются хотя бы частичным привносом глубинными флюидами [3, 6-7], другими [8-9] связываются исключительно с процессами взаимодействия инфильтрационных вод с вмещающими породами. Разделяя взгляды последних на породные источники вещества в термах [10], в качестве главного механизма обогащения их фтором в Байкальской рифтовой зоне мы рассматриваем замещение его группой OH- в темноцветных минералах, в особенности в слюдах, основных носителях фтора в алюмосиликатных породах, и гидролиз этих минералов [11].

Оценка термодинамических равновесий выполнена по произведениям концентраций (ПК) вместо активностей, что сделано с целью выяснения потенциальной возможности образования флюорита (CaF 2 ) в случае полного перехода фтора в доступную для реакции с кальцием форму. В действительности низкая ионная сила терм (менее 0.01) в связи с их малой минерализацией и щелочная среда определяют нахождение фтора преимущественно в активной ионной форме. Согласно табл., в виде иона F- находится в 91-100% общего содержания фтора. Насыщение по флюориту не достигается в термах только двух наиболее высокотемпературных выходов, фигуративные точки которых находятся ниже линии произведения растворимости (ПР, рис. 1). Большей частью насыщение достигается в результате охлаждения терм в приповерхностных условиях. Только в трех случаях при ПК > 10–9,90 можно с уверенностью считать, что в насыщенном по флюориту состоянии термы находятся и ниже глубины приповерхностного охлаждения.

Степень насыщения по флюориту (отношение ПК/ПР, табл.) не превышает 3,0, что указывает на низкую способность терм к его образованию, хотя в составе минеральных отложений на Могойском источнике отмечалось содержание F до 2% по массе и наличие флюорита [3]. Вместе с тем близкое к линии ПР положение точек можно расценивать как свидетельство ограничивающего влияния кальция на миграцию фтора в рассматриваемых термах.

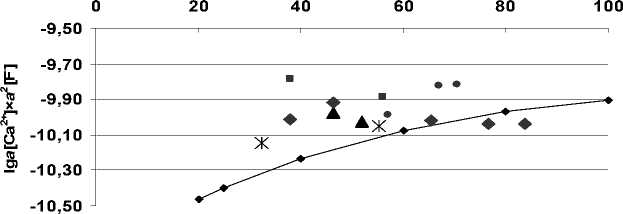

В то же время соотношение концентраций фтора и кальция в термах демонстрирует существенный сдвиг термодинамического равновесия в сторону фтора по сравнению со стехиометрическим (рис. 2). Очевиден недостаток кальция в термах, хотя кларк его в кислых породах, наиболее распространенных в областях питания терм, выше, чем фтора – соответственно 1,58 и 0,08%.

t, 0C

—♦— Линия lg ПР флюорита z Точинский

▲ Баунтовский ♦ М огойский ж Бусанский • Шуриндинский

Рис. 1. Соотношение произведений растворимости флюорита и молярных концентраций фтора и кальция в Баунтовских термах

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Содержание кальция , мг / л

Рис. 2. Положение терм относительно линий насыщения по флюориту (сплошным) и стехиометрии равновесного раствора (пунктиром)

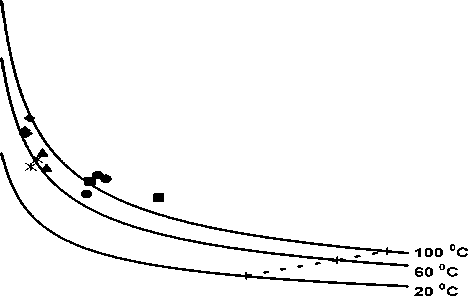

Рис. 3. Положение азотных терм Баунтовской группы на диаграмме равновесий в системе HCl–H 2 O–Al 2 O 3 –CaO–SiO 2 при 60°C

Такое положение отчасти может быть связано со снижением способности кальция к переходу в раствор при повышении температуры, более активно при высоких температурах из плагиоклазов выносится натрий [12]. Другая и главная причина низких концентраций кальция в термах – мобилизация его вторичными минеральными фазами. В их составе могут быть карбонаты, по которым все термы пересыщены, но главными, очевидно, являются цеолиты. Оценка равновесий по диаграмме Хелгесона [13] показывает, что пересыщение по ломонтиту достигает 5-7 математических порядков (рис. 3).

Проведенные исследования позволили получить данные по содержанию фтора как одного из типоморфных элементов терм и на новом фактическом материале выполнить расчеты их термодинамических равновесий с флюоритом, образование которого в заметных количествах оценивается как маловероятное.

Работа выполнена при поддержке интеграционного проекта СО РАН и ДВО РАН №87 «Геохимия и источники вещества термальных вод Сибири и Дальнего Востока».