Фунгициды для защиты яблони от комплекса фитопатогенов

Автор: Хилевский В.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Статья в выпуске: 5 (56), 2015 года.

Бесплатный доступ

Произведен сравнительный анализ полевой оценки биологической эффективности фунгицидов: Медея, Терсел и Скор в борьбе с паршой яблони, мучнистой росой и монилиозом в плодоносящем саду. Фунгициды Медея, Терсел и Скор успешно защищали от болезней листья и плоды яблони. Данные препараты являются малоопасными соединениями, токсическая нагрузка на плодовый агроценоз не превышает 400 мг действующего вещества на 1 га.

Парша яблони, мучнистая роса, монилиоз, дифеноконазол, флутриафол, дитианон, пираклостробин, биологическая эффективность, персистентность, токсическая нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/147124257

IDR: 147124257 | УДК: 634.11:632.952

Текст научной статьи Фунгициды для защиты яблони от комплекса фитопатогенов

Болезни плодовых культур причиняют большой вред садоводству – значительно снижается урожай и ухудшается его качество, растения ослабляются и становятся восприимчивыми к воздействию различных неблагоприятных условий, что часто приводит их к гибели. Парша яблони резко снижает урожай и качество плодов, мучнистая роса, которая широко распространилась за последние годы, поражает цветки, верхушки побегов, плоды, что сильно ослабляет дерево, снижает его урожайность и устойчивость к морозам. Поражение плодов гнилью в отдельные годы достигает 30-40% и более [1, 10, 11].

Биологическая оценка фунгицидов проводилась в 2012 г. и 2013 г. в плодоносящем саду, насаждения яблони были двух возрастов (17 и 15 лет, соответственно), сорта Айдаред, на котором проявляются болезни на протяжении нескольких лет. Изучение препаратов проводилось в полевых условиях, оптимальных для выращивания культуры, на естественном инфекционном фоне. Участок однородный по плодородию, механическому составу почвы, рельефу, схеме посадки, формированию кроны, с однотипной площадью питания, возрасту и силе плодоношения. Исключались деревья, старые и поврежденные морозом, раковыми болезнями и грызунами [2].

Схема при изучении фунгицидов была следующей: Медея, МЭ (50 + 30 г/л) – 0,8; 1,0 и 1,2 л/га (четырехкратная обработка); Терсел, ВДГ (120 + 40 г/кг) – 2,5 кг/га и Скор, КЭ (250 г/л) – 0,2 л/га (трехкратная обработка), а также необработанный контроль располагались в рендомизированные блоки, для более полного отражения поражения 40

деревьев возбудителем болезни. Расход рабочей жидкости 1000 л/га. Для обработки деревьев использовался ранцевый моторный опрыскиватель «Харди MRY-3». Размер делянки четыре дерева (96 м2), повторность опыта четырехкратная. Изучение фунгицидов проводилось в СПК имени Ангельева, Сальского района, Ростовской области.

Ассортимент фунгицидов, который сегодня предлагают фирмы производители пестицидов для применения в садах, позволяет успешно защитить их от болезней в период вегетации до и после цветения, при условии соблюдении регламентов их применения.

Для оценки биологической эффективности был использован новый системный фунгицид Медея, МЭ (50 + 30 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» [3, 4]. Основные преимущества препарата: 1) высокая эффективность при сниженной концентрации действующего вещества (д.в.) благодаря инновационной препаративной форме микроэмульсия (МЭ). Микроэмульсии – термодинамически стабильные, однородные дисперсии действующего вещества с водой и органической фазами, разделенными молекулами поверхностно-активных веществ (ПАВ). МЭ по сравнению с концентратом эмульсии (КЭ) содержит в своем составе, помимо действующего вещества, до 50% воды, гидрофобный растворитель и систему ПАВ. Микроэмульсия представляет собой прозрачную жидкость, рабочий раствор на основе МЭ может быть, как прозрачным, так и в виде опалесцирующей эмульсии. Достоинством микроэмульсий является значительное уменьшение токсичности препаративной формы за счет замены растворителя на воду. Микроэмульсия – содержащая 50 г/л дифеноконазол и 30 г/л флутриафола (микроэмульсии смешиваются с водой с образованием прозрачного, однородного и стабильного во времени рабочего раствора, не подверженного расслоению; они обеспечивают сплошное покрытие и отличную адгезию препарата, а также быстрое и глубокое проникновение внутрь обрабатываемой поверхности на молекулярном уровне), 2) биологическая эффективность против комплекса наиболее вредоносных заболеваний благодаря оптимальному сочетанию двух действующих веществ, 3) надежная защита от заболеваний, передающихся аэрогенным путем в начальные фазы вегетации, 4) высокая скорость проникновения к месту локализации инфекции и самое быстрое лечебное действие, благодаря инновационной препаративной форме, 5) способность сдерживать спорообразование патогенов и ослаблять вторичное заражение в том случае, если оптимальные сроки опрыскивания были упущены и симптомы болезней уже появились. Механизм действия препарата : дифеноконазол нарушает биосинтез стеринов в организме грибов. В результате ингибируются процессы удлинения ростовых трубок, дифференциации клеток и роста мицелия. Флутриафол ингибирует процесс диметилирования биосинтеза стеролов и нарушает избирательность проницаемости клеточных мембран патогена. Период защитного действия : при профилактических обработках 7-10 дней (в условиях умеренного развития болезней) и 7 дней в условиях эпифитотийного развития болезней . Скорость воздействия : видимые симптомы появляются через 2-3 часа после обработки. Фитоцидное действие препарата не отмечено. При соблюдении регламентов применения фунгицида культурные растения проявляют достаточно высокий уровень толерантности к препарату [5]. Также использовали зарегистрированные ранее фунгициды, близкие по механизму действия, времени обработки и методу их внесения. Такими препаратами являлись Терсел, ВДГ (120 + 40 г/кг) БАСФ СЕ на основе действующих веществ дитианона и пираклостробина, а также Скор, КЭ (250 г/л) ООО «СИНГЕНТА» на основе действующего вещества дифеноконазол – эти фунгициды защитного и куративного действия, поглощаются листьями, переносятся сначала вверх затем быстро вниз [3, 6]. Первое опрыскивание препаратами проводилось в фазе распускание почек (фаза развития культуры согласно европейской классификации BBCH 53), далее второе опрыскивание – стадия «красных бутонов» (BBCH 57), третье опрыскивание – завершающееся цветение (BBCH 67) и четвертая обработка в конце цветения (BBCH 69) – диаметр плодов до 10 мм (BBCH 71).

Основные метеорологические данные в период вегетации (2012 г. и 2013 г.): средняя температура воздуха (17,30С) и количество осадков (89,4 мм) весной (апрель-май) были на уровне или выше среднего многолетнего показателя (температура воздуха

13,70С, сумма осадков 103 мм) и оказали положительное влияние на развитие болезни. В летний период (июнь-июль-август) средняя температура воздуха (24,40С) незначительно превысила среднемноголетний уровень (22,20С), а количество осадков было больше (291,2 мм), чем у среднемноголетнего показателя (164 мм). Это привело к умеренному развитию болезни на листьях и плодах.

Полученные данные свидетельствуют, что развитие парши яблони усиливалось, при частых осадках в сочетании с теплой погодой до цветения, во время цветения и спустя 23 недели. Начало заражения яблони паршой (начало разлета аскоспор) наступает обычно в условиях Ростовской области в первой декаде апреля (совпадает с фенологической фазой выдвижения и обособления бутонов). Наиболее интенсивный разлет происходил при температуре 18-200С, в 2012 г. – первая декада мая (начало массового проявления произошло в третьей декаде мая после прошедших дождей) [7], 2013 г. – первая декада мая (погодные условия весеннего периода неустойчивые с периодическими осадками) [8].

В это время создавались оптимальные условия для их прорастания. Сначала наблюдали инфицирование розеточных (первичных) листьев, видимые симптомы парши яблони появлялись в период цветения (или в конце цветения). На листьях вначале появлялись слабовыраженные желтоватые, как бы маслянистые пятна. Позднее они приобретали зеленовато-бурый цвет, на их поверхности был заметен бархатистый налет. Заражение молодых листьев приводило к их уродливости, они плохо росли. Сильно пораженные листья засыхали и преждевременно опадали. Из-за парши яблони уменьшился урожай, и ухудшалось качество плодов. Сильное поражение паршой яблони приводило к уменьшению прироста, недоразвитию почек и как следствие к снижению зимостойкости.

Основные меры борьбы с паршой яблони. Надежно защитить яблоню от парши может только комплекс предупредительных мероприятий, включающий как химические, так и агротехнические меры. В молодом или плодоносящем саду этот комплекс должен состоять из следующих звеньев: 1) уничтожение зимующей инфекции – запашка опавших пораженных листьев, перекопка приствольных кругов (под почвенным слоем перитеции погибают); 2) ранневесеннее опрыскивание деревьев медь содержащими препаратами [1] в фазе «зеленого конуса», второе опрыскивание после завершения цветения. При этом очень важно установить оптимальный срок первого профилактического опрыскивания, зависит от сроков первичной инфекции парши в конкретных эколого-географических условиях [12]. Очень важно проводить опрыскивание своевременно, особенно первое. Начинают его на основании наблюдений за созреванием спор парши. Опоздание на несколько дней значительно снижает результаты обработки; 3) в условиях дождливого лета проводят еще одно-два опрыскивания с интервалом 8-10 дней, последнее опрыскивание проводится не позже чем за 20 дней до уборки урожая; 4) посадка устойчивых сортов яблони; 5) при закладке новых садов желательна раздельная посадка сортов с разной степенью устойчивости (в целях более рациональной организации химических защитных мероприятий) и 6) обрезка и сжигание всех пораженных и засохших ветвей до набухания почек, сбор и сжигание осенью сухих мумифицированных плодов [9, 10, 11].

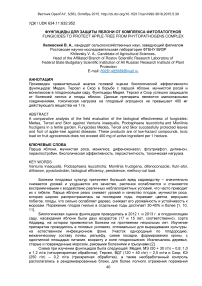

Как видно из данных представленных в таблице 1 фунгицид Медея применяли в трех нормах расхода (0,8, 1,0 и 1,2 л/га) биологическая эффективность против парши яблони на листьях составила: 62-88%. Показатели двух других фунгицидов: Терсел (67%) и Скор (70%) уступали фунгициду Медея, при развитии болезни в контроле 24%. Биологическая эффективность против парши на плодах (в кроне деревьев) у препарата Медея от 51 до 82%, превосходила фунгицид Терсел (47%) и препарат Скор (41%), при развитии парши в контроле 17%. На плодах съемного урожая препарат Медея показал эффективность против парши яблони до 70%, что превосходило фунгицид Терсел (35%) препарат Скор (32%), при развитии болезни в контроле 16%.

Начало проявления мучнистой росы в условиях Ростовской области отмечено в третьей декаде мая в 2012-2013 гг. (погодные условия весеннего периода неустойчивые с периодическими осадками, были благоприятными для развития болезни) [7, 8].

Мучнистая роса проявилась на молодых листьях, побегах и соцветиях в виде серовато-белого налета, который охватывал всю верхушечную розетку – это так

Таблица 1. Эффективность фунгицидов против парши яблони, мучнистой росы яблони и монилиоза (в среднем за 2012-2013 гг.)

|

Вариант опыта, норма расхода |

Биологическая эффективность на листьях, % |

Биологическая эффективность на плодах в кроне деревьев, % |

Биологическая эффективность на плодах в съемном урожае, % |

||||

|

парша |

мучнис тая роса |

Мони-лиоз |

|||||

|

парша |

мучни стая роса |

парша |

мучни стая роса |

||||

|

Медея (0,8л/га) |

62 |

77 |

51 |

53 |

46 |

35 |

61 |

|

Медея (1,0л/га) |

75 |

86 |

69 |

71 |

60 |

52 |

76 |

|

Медея (1,2л/га) |

88 |

95 |

82 |

85 |

70 |

64 |

84 |

|

Терсел (2,5кг/г) |

67 |

90 |

47 |

61 |

35 |

47 |

57 |

|

Скор (0,2л/га) |

70 |

93 |

41 |

66 |

32 |

47 |

33 |

|

Контроль (без обработки) |

24* |

13* |

17* |

13* |

16* |

23* |

7* |

|

НСР 05 |

4,8 |

3,3 |

4,0 |

6,3 |

5,4 |

7,4 |

3,2 |

*развитие болезни, % называемая первичная инфекция. Затем в течение 15-20 дней споры разлетались и поражали здоровые листья (вторичная инфекция). Проявление вторичной инфекции отмечено в конце цветения или сразу после него (пятна с налетом на нижней стороне листьев), что обычно бывает в мае-июне. Налет постепенно охватывает всю верхушечную часть побега. Максимального развития мучнистая роса достигала в конце июля. При закладке почек возбудитель болезни проникал в них, мицелий сохранялся до весны следующего года, служил источником первичной инфекции. Пораженные листья скручивались, твердели, преждевременно опадали. Побеги не росли, искривлялись и постепенно отмирали. На цветках болезнь проявлялась еще в стадии бутонов. Больные цветки не завязывали плодов.

Основные меры борьбы с мучнистой росой. Высокая агротехника, в орошаемых садах – регулярные поливы, не допускающие иссушения почвы. Весной и осенью обрезка до здоровой ткани, сжигание пораженных побегов. При сильном развитии заболевания пораженные побеги на молодых деревьях необходимо срезать и летом. Первое опрыскивание проводят ранней весной, до распускания почек; второе – в период распускания почек (по «зеленому конусу»); третье – за 5-6 дней до цветения; четвертое – сразу после цветения. В садах с постоянным сильным развитием мучнистой росы и на сильно пораженных сортах целесообразны две обработки до цветения: по зеленому конусу или в фазу обнажения соцветий и в период окрашивания бутонов, эффективными против мучнистой росы препаратами. В питомнике опрыскивание следует начинать при появлении первых признаков болезни и повторить 2-3 раза с промежутками в 12-15 дней. В зонах массового распространения и вредоносности болезни – внедрение в производство сортов, устойчивых к мучнистой росе [12].

Как видно из материалов, представленных в таблице 1 фунгицид Медея применяли в трех нормах расхода биологическая эффективность против мучнистой росы на листьях составила: 77-95%. Показатели двух других фунгицидов: Терсел (90%) и Скор (93%) были на уровне фунгицида Медея, при развитии болезни в контроле 13%. Биологическая эффективность против мучнистой росы на плодах у препарата Медея от 53 до 85% в зависимости от нормы расхода, превосходила фунгицид Терсел (61%) и препарат Скор 43

(66%), при развитии в контроле 13%. На плодах съемного урожая препарат Медея показал эффективность против мучнистой росы до 64%, что превосходило фунгициды Терсел и Скор по 47%, при развитии болезни в контроле 23%.

Летом плодовую гниль (монилиоз) наблюдали на плодах – конидиальное спороношение, которое разносилось ветром, дождем или насекомыми. Конидии прорастали в капле воды. Оптимальные температуры для развития гриба 24-280С в проведенных исследованиях это вторая декада июня (2012 г. и 2013 г.). В условиях Ростовской области болезнь отмечалась в период созревания плодов после прошедших ливневых дождей [7, 8].

Плодовая гниль поражала плоды яблони, начиналась с небольшого бурого пятна, которое быстро разрасталось и охватывало весь плод. Вскоре на поверхности пятна появлялись спороносящие серовато-белые подушечки, расположенные концентрическими кругами. Плодовой гнилью поражались главным образом плоды, получившие механические повреждения кожуры (раны от насекомых, ушибы о ветви и соседние плоды). При высокой температуре и большой сухости воздуха плоды чернели, мумифицировались. Часть сморщенных мумифицированных плодов оставалась висеть на дереве и служила источником инфекции.

Меры борьбы с плодовой гнилью должны строиться в зависимости от особенностей развития болезни в данных условиях. Пораженные мумифицированные плоды должны быть осенью собраны и уничтожены. В борьбе с зимующей инфекцией необходимо уничтожать опавшие пораженные плоды и листья. Рекомендуются перепашка междурядий и перекопка приствольных кругов на глубину 6-10 см. Уничтожение вредителей сада. В период вегетации необходимо проводить опрыскивание фунгицидами. Профилактические обработки: первая – по распускающимся листьям; вторая – перед цветением; третья – после цветения. Во время вегетации желательно периодически собирать падалицу, с которой начинается обычно развитие и распространение гнили. Химическая защита деревьев от монилиального ожога проводить в фазу обособления соцветий, в период разрыхления бутонов и сразу после цветения путем опрыскивания фунгицидами. В годы эпифитотий целесообразна обработка в период цветения. Бороться с плодовой гнилью нужно и в плодохранилищах, поддерживая в них абсолютную чистоту, не вносить с урожаем даже слабоповрежденные плоды и удалять те, на которых появилась гниль. При обнаружении монилиального ожога на цветках и ветках пораженные части дерева необходимо вырезать и сжечь [9, 10, 11, 12].

Из материалов, представленных в таблице 1 видно, что на плодах съемного урожая против плодовой гнили, фунгицид Медея показал эффективность от 61 до 84%, фунгициды Терсел и Скор значительно уступали: 57 и 33% соответственно, при развитии болезни в контроле 7%.

По выходу урожая с одного дерева (% к контролю) преимущество было за фунгицидом Медея до 150%, затем препараты: Терсел (140%) и Скор (133%).

Период защитного действия фунгицидов составил: 120 дней (17 недель) от срока окончания обработки до уборки урожая (против парши яблони, мучнистой росы и плодовой гнили). За время проведения исследований фитотоксичности фунгицидов не отмечено [2].

В соответствии с принятой у нас в стране классификацией пестициды по степени воздействия на организм теплокровных животных и человека при введении в желудок, подразделились следующим образом: сильнодействующее ядовитое вещество – Медея и Скор (показатель ЛД 50 от 23 до 35 мг/кг) 1 класс опасности, высокотоксичный – Терсел (71 мг/кг) 2 класс опасности. Токсическая нагрузка (мг д.в./га) /ЛД 50 составляет для препаратов: Скор (50), Медея (64-96) и Терсел (400). Все препараты имеют 3 класс опасности для пчел в полевых условиях.

По устойчивости в почве (персистентность, Т 90 ) фунгициды разделились следующим образом: очень стойкие – Медея (12 месяцев), стойкие – Терсел и Скор (6-12 месяцев) [13, 14, 15].

Фунгицид Медея, МЭ (50 + 30 г/л) может являться неотъемлемым компонентом системы защиты яблони от болезней. Это позволит повысить степень экологизации при снижении пестицидной нагрузки на агроценоз. Минимальная кратность обработок фунгицидами в борьбе с болезнями позволяет охарактеризовать их, как экологически малоопасные.

Таким образом, изученные препараты Медея, Терсел и Скор эффективно подавляют возбудителей болезней. Своевременное опрыскивание деревьев фунгицидами повышает продуктивность яблони и обеспечивает гарантированную прибавку урожая. Экономическая целесообразность обработок деревьев в период вегетации будет определяться сортностью и качеством полученного урожая.

Список литературы Фунгициды для защиты яблони от комплекса фитопатогенов

- Хилевский В.А. Фунгициды на основе меди для защиты яблони от парши и монилиоза//Наука и современность -2015. Сборник материалов XXXVIII Международной научно-практической конференции, под общ. ред. С.С. Чернова (г. Новосибирск, 20 июля 2015 г.), г. Новосибирск, ЦРНС, 2015, с. 124-131.

- Методические указания по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве/под редакцией Долженко В.И. СПб., 2009, с. 40.

- Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Часть 1, Пестициды. М., 2015, с. 152-301. URL:http://www.mcx.ru (дата обращения: 24.01.2015).

- Медея URL:http://www.betaren.ru (дата обращения: 06.03.2015).

- Котикова Г.Ш., Боровикова Н.А., Смолякова В.М., Плескацевич Р.И. Методические указания по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве/под редакцией Долженко В.И. СПб., 2009, с. 266-286.

- Новожилов К.В., Долженко В.И. Средства защиты растений. М., ООО «Издательство Агрорус», 2011, с. 93-94.

- Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 2012 году и прогноз развития вредных объектов в 2013 году. М., 2013, с. 227-234.

- Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 2013 году и прогноз развития вредных объектов в 2014 году. М., 2014, с. 288-294.

- Дементьева М.И. Фитопатология. М., Колос, 1977, с. 149-150, с. 254-259, с. 259-265.

- Станчева Й. Атлас болезней сельскохозяйственных культур. 2. Болезни плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда. София-Москва, Пенсофт, 2002, с. 25-28, с. 28-31, с. 33-36.

- Ванек Г., Корчагин В.Н., Тер-Симонян Л.Г. Атлас болезней и вредителей плодовых, ягодных, овощных культур и винограда. Братислава, Природа, М., ВО «Агропромиздат», 1989, с. 66, с. 74, с. 88.

- Защита растений/под редакцией Берима Н.Г. Л., Колос, Ленинградское отделение, 1979, с. 297-299, с. 301-303.

- Ганиев М.М., Недорезков В.Д. Химические средства защиты растений. Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений. М., КолосС, 2006, с. 136-139.

- Попов С.Я., Дорожкина Л.А., Калинин В.А. Основы химической защиты растений. Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений. М., Арт-Лион, 2003, с. 84-87.

- Ганиев М.М., Недорезков В.Д. Химические средства защиты растений. Учеб. пособие. СПб., Лань, 2013, с. 87.