Функции барьерных территорий предприятий в обеспечении комфортности городского пространства

Автор: Крупина Надежда Никифоровна, Иванова Вероника Сергеевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Экономика местного самоуправления и развития муниципальных образований южных регионов

Статья в выпуске: 3 (13), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается роль особых промышленных барьерных территорий в формировании безопасности и комфортности городской среды. С учетом механизма рассеивания примесей в атмосфере выделены своеобразные участки (осаждения, поглощения, рассеивания), определяющие функции, видовое своеобразие и приемы посадки зеленых насаждений. Систематизированы общие (градостроительная и социальная) и специфические (природоохранная и барьерно-контактная) функции барьерных территорий предприятий в обеспечении комфортности городского пространства. Формализовано понятие системы промышленного озеленения и благоустройства, определены ее состав, функции, факторы развития, показатели оценки результативности и эффективности эксплуатации специфических активов. Рассмотрены особенности пространственного планирования с учетом нормативных требований, отмечен некоммерческий характер проектов обустройства и предложен механизм партнерства заинтересованных сторон. Показано, что при рациональной комбинации активов возможно уравновесить текущие избыточные затраты по обслуживанию барьерной территории и поступления средств от эксплуатации социально значимых объектов, разрешенных к размещению на ней. Сделан вывод, что системы промышленного озеленения и благоустройства выполняют роль востребованного средства интеграции части территории предприятия в каркас города.

Городская среда, комфортность, промышленные узлы, барьерная территория, функции барьерной территории, активы, эффективность, система промышленного озеленения, благоустройство, самоокупаемость коммерческих активов

Короткий адрес: https://sciup.org/149131140

IDR: 149131140 | УДК: 332.362.363 | DOI: 10.15688/re.volsu.2016.3.11

Текст научной статьи Функции барьерных территорий предприятий в обеспечении комфортности городского пространства

DOI:

Актуальная задача региональной экономики – накопление знаний и частных методов решения локальных задач планирования урбанизированной территории с учетом глобальных процессов. Прикладной характер имеет исследование методологии пространственной оптимизации специальных промышленных зон индустриальных городов, имеющих особые функции и режим землепользования. В мировой практике эти участки именуют буферными зонами [14], в отечественных регламентах – барьерными, охранными и санитарно-защитными зонами (далее – СЗЗ) размером от 50 до 1 000 метров.

Прогрессивные концепции градостроения основываются на обязательном нормировании хозяйственных и экологостабилизирующих функций земель для поддержания рекреационного потенциала, обеспечения безопасности и комфортности среды жизнедеятельности [5; 15]. Комфортность, как собирательное понятие, объединяет не только уют, бытовые удобства жилья, общественное пространство, транспортную доступность, благоустроенность, эмоциональное и эстетическое удовлетворение, но и условия, соответствующие биологическим потребностям человека. Поэтому ее ключевыми признаками можно назвать безопасность, гигиеничность, функциональность.

Общеизвестно, что озеленение и благоустройство имеют особую социальную значимость, внося ключевой вклад в создание благоприятных и комфортных условий проживания, улучшение санитарного и эстетического состояния города. Научный аспект состоит в том, что в инфраструктуре городского хозяйства требуется идентифицировать специфические элементы, выделить их функциональные связи и механизмы развития в целях мобилизации неиспользуемых резервов комфортности городской среды.

Исследователи городского хозяйства сосредоточивают внимание на аспектах озеленения и благоустройства зон и участков общего пользования (например, Е.В. Уфимцева с соавторами [13]), в то время как значимый вклад в планировочный комплекс города вносят промышленные площадки предприятий.

Оценка озеленения урбанизированного пространства проводится по экологическим, функциональным и эстетическим критериям. Эколо- гические выявляют роль озеленения в снижении негативного воздействия, функциональные – оценивают его рекреационный потенциал, эстетические – дают представление о городе как полноценной и своеобразной среде обитания, ее архитектурно-художественном облике. В комплексе эти критерии позволяют всесторонне оценить систему городского озеленения в координации с благоустройством территории. При этом особое значение придается поддержанию непрерывности системы озелененных зон и участков для создания целостного природного каркаса города.

Многочисленными исследованиями доказано и на практике проверено, что зеленые насаждения даже в условиях индустриального города обеспечивают благоприятный микроклимат и средозащитный эффект [3; 4]: а) снижение запыленности на 15–45 % и загазованности на 25– 40 %; б) выделение кислорода и фитонцидное действие; в) повышение степени аэрации на 20–30 %; г) ветрозащита и ветрообразование; д) солнцеза-щита и регулирование теплового режима; е) снижение уровня звука на 30–50 %); ж) регулирование радиационного режима; з) регулирование влажности; и) улучшение микроклимата, ландшафта и декорация. Посадки устраиваются в виде плотной структуры изолирующего типа, создающей на пути воздуха преграду, способную осаждать и поглощать часть примесей, или в виде ажурной структуры фильтрующего типа, выполняющей роль биологического фильтра.

По мнению авторов, повышение безопасности, комфортности и привлекательности пространственно сопряженных, но раздельно функционирующих промышленных и селитебных районов индустриального города может быть достигнуто путем интеграции специальных стыковых барьерных территорий (охранных и санитарно-защитных зон предприятий) в общегородской рекреационный кластер через формирование научно обоснованной системы промышленного озеленения и благоустройства.

Часть городской территории, занятая одним крупным или несколькими промышленными предприятиями, объединенными в границах производственной кооперации и единой инженерной инфраструктуры, называется промышленным узлом. Они могут занимать до 60 % общей площади поселе- ния, являясь градостроительной единицей. При этом промышленные площадки максимально приближаются к жилой (селитебной) зоне, что вызывает необходимость защиты жителей от негативного техногенного воздействия (загрязнения атмосферы вредными примесями, шума, избыточного тепла, вибрации, радиации, электромагнитного излучения, пыли). В этих зонах загрязнение воздуха носит солидарный региональный характер (производство, транспорт, энергетические и коммунальные объекты), поэтому над урбанизированной территорией независимо от рассеивающей способности атмосферы формируется устойчивое «облако загрязнения». Промзоны становятся наиболее экологически опасными территориями, на которых вынуждены работать и проживать люди (см., например, исследования М.М. Подколзина [9; 10]).

В градостроительной экспертизе данные территории делят на благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные, крайне неблагоприятные (критические). Согласно РД 52.04.6672005, градация качества воздуха городов также проводится по четырем уровням его загрязнения: низкий, повышенный, высокий и очень высокий. По данным Росгидромета, из числа городов, где проводится экомониторинг, нами выделены те, где наблюдается повышенный, высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха. В 2014 г. их было 114, в 2015 г. – 96. В этой связи потребовалось осмысление закономерностей пространственного зонирования барьерной территории и защитного действия растений, определяемых механизмом распространения и рассеивания примесей в приземном слое атмосферы.

Результаты исследований В.В. Алексашиной, А.В. Городкова, М.М. Подколзина, В.П. Петрухина, Л.А. Федотовой, Х.Г. Якубова и других ученых позволили выделить три особых участка барьерной территории.

Пространство непосредственно вокруг источника выброса формирует участок осаждения (или задымления), потому что в нем наблюдается постоянная и сильная загазованность воздушной среды. Как ядро защитного озеленения, он занимает от 15 до 50 % общей площади санитарной зоны. Приемы озеленения здесь должны способствовать эффективному сквозному проветриванию территории, максимальному поглощению примесей и разрушению их концентрированных форм, а сеть аэродинамических коридоров – интенсивному воздухообмену и активному отводу примесей в открытые пространства. Для озеленения пригоден ограниченный перечень дорогостоящих видов газостойких пород деревьев и кустарников, а также специальные технологии их обслуживания. Повышенная агрессивность среды сокращает сроки полезного использования «зеленых активов» предприятия.

Следующий участок называется участком поглощения, потому что характеризуется непостоянной (периодической) загазованностью в результате притока и накопления загрязненного воздуха со стороны первого участка. Происходит интенсивное рассеивание примесей, их максимальное поглощение листвой, хвоей, кроной, травой и почвой, а также осуществляется тепло- и шумои-золяции, проветривание территории. Последний участок, непосредственно прилегающий к жилым кварталам, – это пространство полного рассеивания, где наблюдается слабое загрязнение воздуха, а концентрация примесей не превышает предельно допустимого или фонового значения. Здесь озеленение обеспечивает комплекс эффектов: а) газопоглощение токсикантов и пылеулавливание; б) создание условий для термической и динамической турбулентности воздушных потоков с целью достижения наибольшей фильтрации и рассеивания; в) восстановление естественных свойств атмосферы (ионизация, влажность, температура, выделение кислорода); г) формирование участков рекреационного назначения; д) повышение эстетико-декоративных качеств ландшафта. Особенность этого участка барьерной территории проявляется в том, что защитное переходит в систему общегородского озеленения и дополнительно выполняет декоративно-эстетическую функцию.

Все это косвенно подтверждает актуальность нашей гипотезы. В условиях высокого уровня освоенности, плотной городской застройки, дефицита земельных ресурсов, повышенной востребованности общественного пространства и мест отдыха озелененные стыковые участки промплощадок, на которых запрещена производственная деятельность, должны более активно вовлекаться в рекреационную и публичную инфраструктуру города.

Озеленению (по норме 0,5 м2/чел.) и благоустройству подлежат площади перед цехами, складами, подсобными помещениями, офисами, входом на предприятие, местами отдыха, а также внутризаводские дороги.

Эффективный уровень общегородского озеленения должен быть не менее 40 %, а в границах жилых микрорайонов – не менее 25 % (10 м2/чел.). Однако естественные ландшафты в индустриальных городах занимают не более 3 % территории и самостоятельно не обеспечивают ее устойчивое развитие. Состояние барьерных территорий не соответствует действующим нормативам по размеру границ, режиму землепользования. Они, как правило, накладываются друг на друга и на жилые кварталы, по ним проходят автомагистрали, а зеленые насаждения находятся в угнетенном состоянии, не соответствуют требованиям по видовому подбору растений, формам посадки, ширине и обустройству [1; 6; 12].

Критическая ситуация наблюдается в старопромышленных городах, которые к настоящему времени исчерпали внутренние территориальные ресурсы и испытывают острый дефицит в площадях, пригодных не только для массовой жилой застройки, но и для воспроизводства и поддержания рекреационного потенциала без осуществления специальных сложных и дорогостоящих мероприятий озеленения и благоустройства. Вместе с тем про-музлы выступают объективной реальностью, которую уже учитывают при построении современных моделей городов и мегаполисов («умный город», «зеленое строительство», «зеленые пояса мегаполисов», «экокластеры» и «экомодули») [2].

Защита населения от вредного воздействия «озелененным расстоянием» есть древнейшая, доступная и эффективная городская практика. В Древнем Израиле вокруг городов организовывались «зеленые пояса», а в «Строительном уставе России» рекомендовалось повсеместно отделять жилые постройки от промышленных сооружений специальной «зоной разрыва». Сегодня СЗЗ являются обязательным барьером между промплощад-кой и селитебой, позволяющим снижать уровень негативного аэротехногенного воздействия до нор- мативного значения. За рубежом санитарные озелененные территории проектируются в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду, в градостроительном (Urban planning) и территориальном планировании, дезурбанизации, экологической реконструкции и консервации промзон.

Посредством системно-логического анализа нормативных документов и научных публикаций нами определяется, что система промышленного озеленения и благоустройства есть совокупность специальных зеленых насаждений, средств их обеспечения, сопутствующих объектов благоустройства, увязанных с технологической специализацией, классом санитарной опасности производства, его пространственной композицией и архитектурно-планировочными решениями зданий и сооружений, размещенных в пределах барьерной территории.

Ее элементы выполняют взаимоувязанные функции: обеспечивают достижение санитарногигиенических норм качества воздуха, улучшают эколого-биологические характеристики территории, поддерживают гармоничную связь с природными ландшафтами, формируют пространственно-визуальный образ производственных объектов на фоне жилых кварталов, удовлетворяют потребности работников предприятий и жителей прилегающих микрорайонов в кратковременном отдыхе и объектах благоустройства.

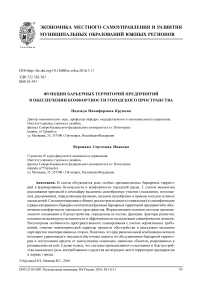

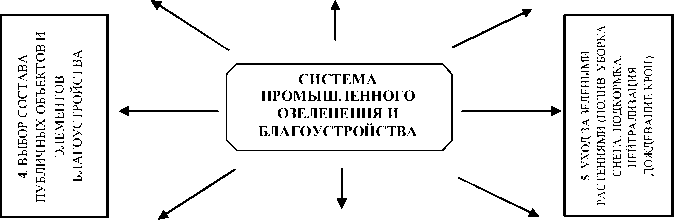

Идентифицирован состав элементов системы (рис. 1) и уточнены ее функции, среди которых природоохранная (санитарно-защитная) является приоритетной (см. рис. 2). Состав элемен-

1. АДРЕСНЫЙ ВИДОВОЙ ПОДБОР УСТОЙЧИВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ПО УЧАСТКАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

2. ПОСТОЯНЫЫЙ

МОНТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА, ВКЛЮЧАЯ БИОИНДИКАЦИЮ

3. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И СОПРЯЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЛЕНИЮ И ОМОЛОЖЕНИЮ МНОГОЛЕТНИХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

7 . ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ

МЕХАНИЗМ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА САМООКУПАЕМОСТИ)

8 . ЛИКВИДАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ «ИЗНОШЕННЫХ ЗЕЛЕНЫХ АКТИВОВ» И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Рис. 1. Элементы системы промышленного озеленения и благоустройства Примечание. Составлено авторами.

тов указывает на междисциплинарный характер проекта озеленения и благоустройства барьерной территории, что позволяет определить основополагающие требования к эффективной пространственной планировке.

В числе этих требований:

-

1. Природно-климатические: ветровой режим территории («роза ветров»); температура, влажность, инверсии, облачность; солнечная радиация, световой режим; водный режим территории и гидрогеологические условия; водные ресурсы территории и гидрографическая сеть; тип почвы, почвенный покров, земельные ресурсы, рельеф; естественная флора и фауна, биологическое разнообразие.

-

2. Эколого-биологические: коренные древесно-кустарниковые посадки; жизнеспособность, устойчивость и жизненный цикл растений; почвоулучшающая роль растений (противоэрози-онная); адаптивность и стойкость к вредным веществам выбросов; экологическое соответствие; наличие лесных массивов вблизи территории; характер ветров в вегетационный период.

-

3. Производственно-технические: особенности отраслевой технологии и динамика мощности; масштабы зоны активного устойчивого загрязнения; эффективность природоохранного обо-

- рудования; пожаро -, вазрывоопасность, риск аварийных выбросов; режим при неблагоприятных метеорологических условиях; категория (класс) опасности источников и предприятия; уровень транспортной загрузки территории и др.

-

4. Социально-экономические: плотность населения, интенсивность миграционных потоков; размеры, застройка, инфраструктура, озеленение селите-бы; учет местных традиций озеленения; самоокупаемость целевых и нецелевых активов территории.

-

5. Архитектурно-градостроительные: функционально-планировочная и архитектурно-композиционная увязка территорий, наличие исторических и культурных памятников; перспективы развития жилищного строительства.

-

6. Ландшафтно-эстетические: сохранение природных ландшафтов; учет требований промышленного дизайна; благоустройство с учетом нормативных требований и общественных потребностей жителей города.

-

7. Функциональные: возможность экобиомониторинга качества воздуха; мобилизация резервов информационного потенциала; реализация механизма самоокупаемости активов; рационализация состава коммерческих активов.

Для реализации функций барьерной территории недостаточно выполнять указанные требова-

Обеспечивается социально востребованными элементами благоустройства и экономическим механизмом их самоокупаемости

Промышленное озеленение неотделимо от архитектуры городской среды и природного ландшафта. Оно создает пейзажные композиции вокруг цехов и зданий, декорирует глухие стены, заборы, старые постройки

Озелененные участки являются частью воздухоохранных мероприятий, технологией «конца трубы», естественными «зелеными фильтрами»

Дает обобщенные оценки экологического состояния, которые помогут выявить кризисные ситуации, критические факторы и наиболее подверженные негативному воздействию участки селитебы

Рис. 2 Функции барьерных территорий предприятий в обеспечении комфортности среды Примечание. Составлено авторами.

ния пространственной планировки, необходимо правильно и рационально подбирать активы, как в части озеленения, так и благоустройства. Актив как ресурс, задействованный в хозяйственных операциях, обязательно контролируется в части результатов его эксплуатации и ожидаемой экономической выгоды. В этой связи признаками актива являются стоимостная оценка, функциональная полезность, востребованность, хозяйственный потенциал, высокая дифференциация, выгодоотдача.

В учетной практике активы барьерной территории указываются как инвентаризационные единицы по видовым группам (например, «фильтрующие посадки», «живая изгородь», «бордюр») или как отдельные участки (например, «клумба, прилегающая к цеху», «приофисный газон»). Управление этими специфическими активами осно- вывается на учете, инвентаризации, нормировании, бюджетировании, амортизации, охране, страховании, оценке, списании с баланса организации. Особенностью рассматриваемых активов является их двоякое значение. С одной стороны, они являются объектами производственного назначения, обеспечивающими выполнение санитарно-гигиенических законодательно-нормативных требований и некоторых производственных задач, с другой – выступают объектами общегородского значения, включенными в место обитания человека в силу ограниченности городского пространства. Для оценки отдачи барьерной территории нами разработаны показатели результативности и эффективности эксплуатации объектов промышленной барьерной территории (см. таблицу).

Таблица

Показатели оценки результативности и эффективности эксплуатации активов промышленной барьерной территории

|

Реализуемая функция актива |

Направление оценки |

Показатели |

|

|

Озеленение территории |

Благоустройство территории |

||

|

1. Природоохранная (экологическая) |

Доля реализованных проектов СЗЗ, соответствующих стандартам, % |

||

|

1.1. Санитарнозащитная |

Соответствие классу санитарной опасности предприятия и режиму землепользования. Площадь озелененного участка. Соответствие вида растений и типа посадок уровню техногенного воздействия. Состояние зеленых насаждений |

Отклонение от нормативного размера границ территории СЗЗ. Фактический уровень озеленения, %. Концентрация примесей в воздухе. Соответствие типа посадки деревьев: одно- или многоярусные; фильтрующие, изолирующие, смешанные |

Коэффициент износа. Соответствие режиму землепользования и публичным нуждам. Уровень доступности. Уровень безопасности. Уровень инновационности |

|

1.2. Мониторинговая |

Наличие постов мониторинга. Степень сохранение естественных ландшафтов |

Видовой состав, возраст и состояние деревьев и кустарников |

Наличие информационного табло |

|

2 . Социальная |

|||

|

2.1. Утилитарная (экономическая ) |

Уровень благоустройства. Потенциал коммерческой отдачи и самоокупаемости |

Инвентаризация активов, система адресного учета затрат и доходов. Состав источников и объем инвестируемых средств. Доля публично значимых коммерческих активов в общей стоимости, % |

|

|

2.2. Архитектурно-ландшафтная |

Гармонизация производственной среды, выразительность и композиционность застройки жилых кварталов |

Наличие дендроплана. Видовой подбор деревьев, газоны. Инновационные приемы и системы |

Наличие малых архитектурных форм (фонтаны, скульптуры). Инновационные объекты |

|

3. Градостроительная |

Степень интегрированности в общегородскую планировку. Земельный резерв в случае уменьшения границ СЗЗ |

Интеграция проекта СЗЗ в генеральный план города (микрорайона). Варианты использования земли как градостроительного ресурса. Уровень развития инфраструктуры |

|

|

4. Барьерно-контактная |

Обмен вещественноэнергетическими и информационными потоками между производственной и жилой зонами |

Наличие маркировочных границ и соединительных каналов. Степень сохранения природных рекреационных объектов. Открытость и транспортная доступность городского пространства |

|

Примечание. Составлено авторами.

Состав элементов и функции системы промышленного озеленения и благоустройства показывают масштабность, ресурсоемкость, затратность и социальную значимость такого социальноэкономического явления, как барьерная территория. Зеленые насаждения в данном случае являются элементами природоохранного имущества предприятий (так называемыми технологиями «конца трубы», или «зелеными фильтрами»). Таким объектам основных средств свойственно внутреннее противоречие: с одной стороны, их функционирование не возможно без осуществления профильного операционного цикла, генерирующего источники аэротех-ногенного воздействия, с другой – их отсутствие не оказывает прямого влияния на качество и объем продукта, но опосредует требуемое качество эмиссионных потоков (выбросов).

Этот внутренний конфликт, присущий природоохранным технологиям, отметил в своих исследованиях И.А. Сарабский [11]. Проекты обустройства барьерных территорий одновременно находятся в производстве и вне его, при этом носят явно некоммерческий характер. Их разработка и внедрение, несмотря на нормативное требование, рассматриваются бизнесом как финансовое обременение. К избыточным затратам на обслуживание добавляются отдельные нерешенные административно-правовые вопросы, например: отсутствие у предприятий прав собственности на земельные участки СЗЗ, трудности в амортизации зеленых насаждений.

По мнению Н.А. Нарбут и З.Г. Мирзехано-вой, организация открытой городской территории «представляет собой сложный и до конца не познанный процесс управления землепользованием, как в теоретическом, так и в практическом значении. Решение проблемы видится в поиске компромиссных согласований между всеми участниками» [8, с. 3].

Зарубежный опыт городского управления демонстрирует возможность администрации города согласовывать противоречивые интересы некоммерческих проектов с высоким публичным статусом в рамках отведенных властных полномочий приемами материального и нематериального стимулирования. Исходим из того, что реализация эффективных проектов по созданию систем промышленного озеленения и благоустройства одновременно отвечает интересам предпринимателей, органов местного самоуправления и жителей города, а эффективность (выгодоотда-ча) вложений будет обеспечиваться только при сбалансированности текущих расходов и доходов.

На наш взгляд, наиболее результативным видом социального партнерства может стать концессионное соглашение. Концессионер (предприятие) обязуется реализовать проект и обеспечить эксплуатацию соответствующих активов. Концедент (администрации города), являясь собственником земли, обеспечивает предприятию возможность на законных основаниях получать приемлемый доход от функционирования отдельных публичных коммерческих объектов благоустройства (автостоянки, парковки, пункты проката велосипедов, спортивные площадки, складские помещения, торговые павильоны, биотуалеты, участки для установки банкоматов, терминалов, рекламных табло).

Все стороны отношений удовлетворяют свои потребности:

– администрации города: выполнение требований природоохранного законодательства, нормативно-правовое обеспечение режима землепользования и хозяйственных операций, четкая регламентация порядка эксплуатации публичных объектов; организация государственного контроля и надзора; привлечение частных инвестиций в капиталоемкие проекты, имеющие жизненно важное общественное и государственное значение; использование предпринимательского опыта для более эффективного управления публичным имуществом в целях обеспечения реализации законодательных норм и повышения качества среды жизнедеятельности;

– местного сообщества: реализация конституционных прав горожан на охрану атмосферы как основы жизни (ст. 9), на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42); обеспечение открытости и привлечение общественности к выработке программ в целях эффективного развития городской территории, создания комфортной и безопасной среды; достижение социально-экономической эффективности проекта;

– предприятий: минимизация предпринимательского риска посредством выполнения нормативных требований; рационализация бюджета и самоокупаемость затрат проекта системы промышленного озеленения и благоустройства; обеспечение роста рыночной стоимости предприятия за счет приращения гудвилла, то есть денежной оценки рыночной стоимости нематериальных активов как результата роста позитивного общественного мнения, числа устойчивых лояльных клиентов, деловой репутации, бренда.

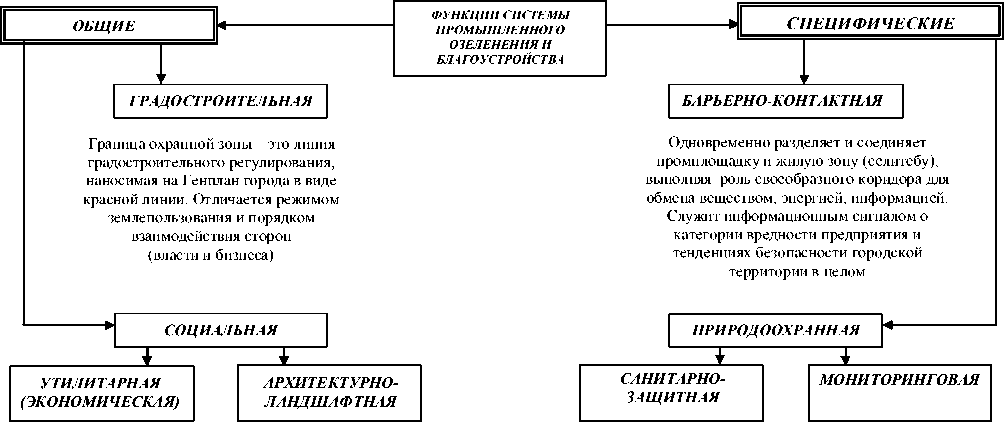

Баланс интересов достигается посредством реализации принципа самоокупаемости активов барьерной территории. Затраты по специальному озеленению (подбор и покупка деревьев, планировка участка, уход, полив, дренаж, биозащита, контроль и др.) и эксплуатации объектов благоустройства (ремонт, покраска, профилактика, обслуживание и т. п.) возмещаются приемлемым доходом от функционирования определенных коммерческих объектов. При рациональной комбинации активов возможно уравновесить притоки и оттоки средств, учитывая, что к текущим затратам добавляются концессионные платежи и налог на имущество (рис. 3). Если администрация города создает режим наибольшего благоприятствования проектам озеленения и благоустройства промышленных барьерных территорий, то это означает наличие пакета взаимоувязанных льгот и превенций, формирующих мультипликативный эффект и позитивную динамику развития.

Так, по нашим оценкам только поступления от аренды торговых павильонов, платежных терминалов и рекламных табло могут составлять 150,0– 250,0 тыс. руб. в год; от эксплуатации парковок – 200,0–300,0 и биотуалетов – 50,0–80,0 тыс. руб. в год. Эти поступления средств позволят покрыть частично или в полном объеме текущие издержки и в краткосрочном периоде поддержать ликвидность инвестора на начальном этапе проекта.

Предложенная концепция повышения комфортности городского пространства за счет нетрадиционных систем озеленения и благоустройства согласуется с идеей его гармонизации. В странах ЕС жители крупных микрорайонов отказываются от жесткого функционального зонирования жизненной среды и предпочитают открытые общественные пространства, в которых смешаны деловые, торговые, развлекательные, офисные и производственные здания [16]. Приведем авторитетное мнение специалиста в сфере городского хозяйства З.Х. Френкеля: «Общее городское благоустройство образуют те части материальной культуры, назначение которых обратить город в общее жилище – здоровое, безопасное, по возможности долговечное, прочное, красивое и уютное. Если промышленные зоны городов не могут рассматриваться как резервные территории, то они должны стать максимально комфортными» (цит по: [7]).

Вывод: предложенные методологические положения могут найти применение в сфере муниципального управления городским хозяйством, в деятельности служб экологического менеджмента предприятий, в системах профессионального образования и просвещения.

Рис. 3. Механизм самоокупаемости активов барьерной территории предприятия Примечание. Составлено авторами.

Список литературы Функции барьерных территорий предприятий в обеспечении комфортности городского пространства

- Болышова, О. Г. Состояние и пути оптимизации озеленения малых городов Липецкой области/О. Г. Большова, И. Л. Бухарина//Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: лес, экология, природопользование. -2012. -№ 2. -С. 79-85.

- Головин, А. В. Интеграция промышленных территорий в городскую среду/А. В. Головин//Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: лес, экология, природопользование. -2011. -№ 1. -С. 7-20.

- Городков, А. В. Эколого-градостроительные аспекты оптимизации систем средозащитного озеленения крупных городов/В. А. Городков//Известия Вузов. Строительство. -2000. -№ 5. -С. 121-129.

- Горохов, В. А. Городское зеленое строительство: /В. А. Горохов. -М.: Стройиздат, 1991. -416 с.

- Гриднев, Д. З. Природно-экологический ка кас территории -основа принятия градостроительных решений в составе документов территориального планирования муниципальных образований/Д. З. Гриднев//Территория и планирование. -2011. -№ 1. -С. 96-103.

- Демидова, Е. В. Реабилитация промышленных территорий как части городского пространства/Е. В. Демидова//Академический вестник Уральского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института Российской Академии архитектуры и строительных наук. -2013. -№ 1. -С. 8-13.

- Мищенко, В. В. К вопросу об определении термина «благоустройства» в современных условиях/В. В. Мищенко, Е. Н. Королева//Известия Алтайского государственного университета. -2012. -№ 2-1. -С. 305-309.

- Нарбут, Н. А. Проблемы организации открытого пространства городской территории (на примере Хабаровска)/Н. А. Нарбут, З. Г. Мирзеханова//Региональная экономика: теория и практика. -2015. -№ 33. -C. 2-11.

- Подколзин, М. М. Современное состояние и функционирование объектов озеленения в условиях техногенной нагрузки/М. М. Подколзин//Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. -2011. -№ 66 (02). -С. 1-10.

- Подколзин, М. М. Этапы формирования системы озелененных территорий в условиях техногенной нагрузки/М. М. Подколзин//Современная наука. Серия «Естественные и технические науки». -2012. -№ 4/5. -С. 60-65.

- Сарабский, И. А. Экономическая сущность природоохранной техники/И. А. Сарабский//Фундаментальные исследования. -2007. -№ 10. -С. 81-82.

- Стефанский, Я. В. Особенности озеленения города Красноярска/Я. В. Стефанский, Г. С. Вараксин//Вестник Красноярского государственного аграрного университета -2015. -№ 9. -С. 83-88.

- Уфимцева, Е. В. Оценка развития сферы благоустройства территории с учетом пересекающегося взаимодействия инфраструктур городского хозяйства/Е. В.Уфимцева, Ю. В. Подопригора, Ю. А. Меркульева//Региональная экономика: теория и практика. -2015. -№ 33. -С. 51-64.

- Bentrup, G. Con ser vation buffers: design guidelines for buffers, corridors, and green ways/G. Bentrup//General Technical Report. -Asheville, NC: Department of Agriculture, Forest Service, Southern Research Station, 2008. -110 p.

- Camagni, R. Macroeconomic and territorial policies for regional competitiveness: an EU perspective/R. Camagni, R. Capello//Regional Science Policy & Practice. -2010. -№ 2. -P. 1-19.

- Ebregt, A. Buffer Zones and their Management: Policy and Best Practices for terrestrial ecosystems in developing countries/A. Ebregt, P. Greve//Theme Studies Series 5. International Agricultural Centre. October, 2000. -Wageningen: Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 2000. -64 р.