Функциональная активность микроорганизмов в процессах добычи и переработки медно-никелевых руд Мурманской области

Автор: Фокина Надежда Викторовна, Янишевская Елена Сергеевна, Светлов Антон Викторович, Горячев Андрей Александрович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования по изучению количественных показателей и структуры микробного сообщества в образцах процесса флотации сульфидных медно-никелевых руд на обогатительной фабрике АО "Кольская ГМК". Наименьшая численность сапротрофных и олиготрофных бактерий наблюдалась в образцах руды и оборотной воды, что объясняется низкой температурой образцов и недостатком питательных веществ. В процессе флотации в пенных продуктах происходит увеличение численности всех трофических групп бактерий за счет поступления дополнительных органических соединений с флотореагентами, аэрации и повышения температуры. Из оборотной воды и основных продуктов флотации были выделены доминирующие штаммы, относящиеся к роду Pseudomonas. Обнаружено, что при росте численности бактерий происходит увеличение времени флотации медно-никелевых руд. Также наблюдалась тенденция к изменению извлечения меди и никеля, которая может быть вызвана как ростом времени флотации по операциям, так и изменением численности бактерий в оборотной воде. Из стоков отвалов Аллареченского месторождения выделены тионовые бактерии. Эксперименты по кучному выщелачиванию доказали, что бактериальное выщелачивание дает хорошие результаты на прошедших магнитную сепарацию образцах руды, показывая высокие содержания никеля и меди в фильтратах. При выщелачивании бедной руды месторождения Нюд Терраса преимущество использования бактериального выщелачивания, в сравнении с сернокислотным, выявлено только в отношении меди. Содержание никеля в фильтратах при бактериальном выщелачивании составило 275 мг/л, а при сернокислотном - 310 мг/л. Содержание меди в фильтратах в среднем: 19 и 15 мг/л.

Медно-никелевая руда, отвалы месторождений, бактерии, флотация, кучное выщелачивание, биотехнология

Короткий адрес: https://sciup.org/142215114

IDR: 142215114 | УДК: 579.222:579.266 | DOI: 10.21443/1560-9278-2018-21-1-109-116

Текст научной статьи Функциональная активность микроорганизмов в процессах добычи и переработки медно-никелевых руд Мурманской области

В Мурманской области сосредоточено значительное количество крупных месторождений важнейших видов минерального сырья, в том числе апатитовых и медно-никелевых руд. Регион исследований характеризуется уникальным сочетанием природных и антропогенных факторов – суровые климатические условия и интенсивное развитие промышленности. В связи с этим возникает необходимость решать как проблемы ликвидации экологического ущерба, накопленного в предыдущие десятилетия активного промышленного освоения Севера, так и задачу разработки новых экологичных технологий, которые позволят минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. На территории области выделено 15 рудных районов, рассмотренные в работе объекты медно-никелевых руд принадлежат Печенгско-Аллареченскому и Мончегорско-Апатитскому рудным районам [1]. Так, в первом расположены две горнопромышленные площадки АО "Кольская ГМК" (КГМК), где выполняется промышленный цикл от добычи и обогащения руды с получением концентрата (г. Заполярный) до выплавки файнштейна (п.г.т. Никель). Печенгско-Аллареченский район в работе представлен следующим объектом – отвалы Аллареченского месторождения. Второй рудный район представлен в работе месторождением Нюд Терраса, там расположена третья производственная площадка КГМК (г. Мончегорск): рафинирования и получения товарной продукции 1 .

Ранее для апатит-нефелиновых руд было изучено влияние доминирующих в основных продуктах обогащения бактерий на процессы флотации минерального сырья. Показано, что высокая численность бактерий в процессе обогащения ( n ·10 6 –10 7 кл/г или мл) негативно сказывается на процессе флотации апатит-нефелиновых руд. Были разработаны меры по ингибированию бактерий при флотации несульфидных руд, что привело к снижению расхода флотореагентов и повышению качества концентрата [2].

Оценка же воздействия микроорганизмов на процесс флотации сульфидных медно-никелевых руд является более сложной задачей по причине низкого содержания меди и никеля в исходной руде и наличия большого числа факторов, влияющих на процесс обогащения.

Перспективы использования некондиционного сырья природного и техногенного генезиса обусловлены, прежде всего, сокращением запасов богатых и доступных для классических методов обогащения руд. На рынке был и будет стабильный спрос на цветные металлы, никель с медью в частности, что обосновывает необходимость поиска способов переработки как некондиционных медно-никелевых руд, так и сульфидсодержащих отходов горнопромышленного сектора. Необходимо отметить неблагоприятное воздействие на окружающую природную среду сульфидсодержащих отходов: отчуждение земель под хранение, загрязнение атмосферы и водоемов. При запуске в переработку подобных отходов решаются задачи как извлечения ценных компонентов, так и снижения нагрузки на окружающую среду за счет сокращения складированных объемов.

Опыт отечественной и зарубежной гидрометаллургической практики показывает, что для доизвлечения полезных компонентов из бедных забалансовых руд перспективно применять кучное выщелачивание [3; 4]. Одним из направлений научно-технического прогресса в области переработки минерального сырья является применение комбинированных технологий переработки, позволяющих значительно повысить его комплексное использование, снизить стоимость переработки и обеспечить эффективную защиту окружающей среды. Примером таких технологий может быть сочетание процессов обогащения и металлургии с бактериальным выщелачиванием, которое относится к процессам биотехнологии. Главным образом используются тионовые бактерии, способные окислять содержащиеся в рудах сульфидные минералы [5–7]. Наиболее целесообразно использование аборигенных штаммов бактерий, адаптированных к определенным условиям окружающей среды. В настоящее время на основании выщелачивания с использованием микроорганизмов в мире уже работают промышленные установки по извлечению меди, урана, по переработке золотосодержащих руд и концентратов. Кроме того, имеется опыт кучного выщелачивания на месторождении полиметаллических руд в северной части Финляндии [8; 9].

Цель данной работы – изучить роль бактериальной составляющей в цикле переработки сульфидных медно-никелевых природных и техногенных объектов Мурманской области.

Материалы и методы

Изучение численности и трофического разнообразия микроорганизмов в цикле обогащения сульфидных руд проводили на обогатительной фабрике в г. Заполярный. В работе использовались типичные вкрапленные руды, составляющие основную часть рудной базы КГМК. Были исследованы основные продукты процесса флотации, а также флотореагенты, которые могут оказывать как ингибирующее, так и стимулирующее воздействие на микроорганизмы.

Изучение численности и разнообразия микробиоты проводили стандартными методами, принятыми при микробиологических исследованиях: посев на селективные питательные среды (мясо-пептонный агар, крахмал-аммиачный агар, ср. Аристовской). Общую численность и биомассу бактерий учитывали методом прямого счета на поликарбонатных мембранных фильтрах Cyclopore. В коллекцию выделены доминирующие штаммы бактерий. Идентификация бактерий проведена современным молекулярно-генетическим методом с помощью ПЦР-амплификации генов 16s рРНК с последующим секвенированием ампликонов и анализом данных.

Опыты по изучению влияния микроорганизмов на параметры процесса флотации проводили на лабораторной установке 237-ФЛ-А.

Исследование влияния микроорганизмов на процесс флотации сульфидных медно-никелевых руд проводили по схеме, предусматривающей измельчение исходной руды до крупности 60 % с размером частиц мельче 74 мкм, межцикловую флотацию, контрольную флотацию и I перечистку пенного продукта. В работе использовали реагенты, применяемые на фабрике.

В целом стоит отметить, что влияние микроорганизмов на классические методы обогащения, например флотацию, имеет негативный характер. В рамках комбинированных методов для сложных (бедных) объектов в работе рассматривается кучное выщелачивание. В данном случае микроорганизмы могут выполнять роль интенсификаторов процесса перехода целевых металлов в раствор. Выбраны два объекта: отходы от разработки месторождения открытым способом и бедное месторождение. Так, техногенное образование (ТО) "Отвалы Аллареченского месторождения", которое географически находится в Печенгском районе Мурманской области, является складом горных пород. ТО представлено отходами добычи сульфидных медно-никелевых руд (коренное Аллареченское месторождение), разработка началась в 60-е годы ХХ в. и продолжалась в течение 10 лет. Работы проводили открытым способом. Карьер с отвалами и нарушенные земли по окончанию эксплуатации были оставлены [10]. Поскольку среднее содержание цветных металлов ТО в среднем оценивается по Ni = 1 %, то техногенный образец руды был подвергнут предварительной обработке магнитной сепарацией. Месторождение Нюд Терраса приурочено к верхней части массива Нюд-Поаз, где преимущественно распространены меланократовые нориты, включающие прослои оливинсодержащих пород. Главными рудными минералами являются: пирротин (до 90 %), пентландит, халькопирит, магнетит. Кроме них отмечаются пирит, маккинавит, виоларит, молибденит. Ранее были выполнены минералого-технологические исследования забалансовых медно-никелевых руд Мончеплутона [11].

Для изучения процессов выщелачивания техногенного и природного объектов в конце 2016 г. был выполнен отбор проб воды в болоте, находящемся ниже ТО "Отвалы Аллареченского месторождения". Для выделения бактерий использовали широкий набор жидких и плотных питательных сред: Таусона (с агаром), агаризованная среда Лиске; среда для серобактерий (по прописи, рекомендуемой American Public Health Association), Постгейта, Летена, среда Сильвермана и Люндгрена 9К. В пробах выявлены тионовые и сульфатредуцирующие бактерии, способствующие бактериальному выщелачиванию сульфидных руд, а также железоокисляющие микроорганизмы.

Для дальнейшей работы в биостате при температуре 27 °С и постоянной аэрации была получена биомасса бактерий с численностью 10 9 кл/мл. Численность бактерий определена методом флюоресцентной микроскопии с использованием мембранных фильтров. Наращивание биомассы проводили в течение 10–12 суток на минеральной среде 9K, содержащей двухвалентное железо. Исходное содержание Fe 2+ в культуральной среде составляло 7,58 г/л, Fe 3+ — 0,67 г/л. В конце этапа культивирования микроорганизмов содержание Fe 2+ снизилось до 0,40 г/л, а содержание Fe 3+ увеличилось до 9,22 г/л, что говорит о высокой активности железоокисляющих микроорганизмов. Показатели рН и Eh среды были равны 2,18 ед. рН и 534 мВ соответственно.

На первом этапе был выполнен эксперимент по выщелачиванию богатой руды Аллареченского ТО (без оборота раствора), прошедшей магнитную сепарацию. Содержания целевых металлов в отобранных образцах руды высокие (%): Ni 5,8 и Cu 2,9. Предварительно руда была измельчена до крупности –5+2 мм и помещена в стеклянные перколяторы. Масса загрузки составила 2 кг, высота руды – 20 см, диаметр колонны – 8 см, температурный режим окружающей среды – 19 °С. Выщелачивание вели в трех колонках. В отдельном перколяторе осуществлялось накопление бактериальной биомассы. Первая колонка (1) использовалась для кучного выщелачивания кислым раствором с бактериальной средой, вторая (2) – для кучного выщелачивания 2%-й серной кислотой.

Значения рН и Eh растворов во время эксперимента изменялись в пределах:

-

1 колонка: рН = 2,4–2,48; Eh = 445–567;

-

2 колонка: рН = 0,86–1,2; Eh = 370–423.

На первые сутки проводили увлажнение колонок. По два раза в каждую колонку было подано 300 мл дистиллированной воды. Далее осуществляли заливку два раза в неделю по 100 мл соответствующего раствора в каждую колонку.

Для проведения эксперимента по выщелачиванию бедной руды месторождения Нюд Терраса первоначально проводили влагонасыщение руды. Загрузка руды в одну колонку диаметром 2,7 см составила 223 грамма, высота рудного штабеля 23 см. Использовали руду фракции –3+1 мм. Содержание Ni и Cu в руде соответственно, %: 0,42 и 0,15. Подачу выщелачивающего раствора производили с интервалом в один день.

Результаты и обсуждение

Исследования динамики численности различных групп микроорганизмов в процессе флотации сульфидных медно-никелевых руд показали, что наименьшая численность сапротрофных и олиготрофных бактерий наблюдалась в образцах руды и оборотной воды (;т10 2 —10 3 кл/г или мл), что объясняется низкой температурой образцов и недостатком питательных веществ. В пенных продуктах происходит рост их численности на порядок. Это связано как с повышением температуры при флотации, так и с поступлением в процесс органических соединений с флотореагентами. Немаловажным фактором является и аэрация [12].

В процессе работы из оборотной воды и основных продуктов флотации на обогатительной фабрике КГМК, г. Заполярный, были выделены доминирующие штаммы бактерий, они относились к роду Pseudomonas . Среди микроскопических грибов, численность которых была очень низкой, обнаружены виды Aspergillus fumigatus , Penicillium aurantiogriseum и P. glabrum .

Лабораторные опыты по флотации исходной медно-никелевой руды на водопроводной воде в фабричном режиме (для достижения необходимых технологических показателей) продемонстрировали, что в присутствии доминирующих бактерий наблюдается тенденция к изменению извлечения меди и никеля, которая может быть вызвана как ростом времени флотации по операциям, так и изменением численности бактерий в оборотной воде (табл.).

В 2016 г. начаты исследования, связанные с процессами биовыщелачивания меди и никеля на примере отвалов Аллареченского месторождения. Результаты показали невысокую численность и трофическое разнообразие микроорганизмов. В пробах воды выявлены тионовые и сульфатредуцирующие бактерии, способствующие бактериальному выщелачиванию сульфидных руд. Полученные образцы имеют кислую реакцию среды, благоприятную для развития этих микроорганизмов. Запущены лабораторные исследования по использованию бактерий в процессах выщелачивания.

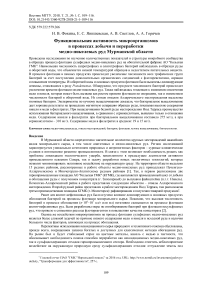

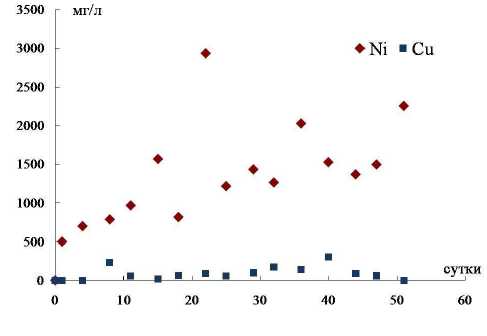

Сравнительный анализ результатов экспериментальной работы на образце руды, прошедшей магнитную сепарацию (высокие содержания цветных металлов) по кучному выщелачиванию, демонстрирует, что содержание металлов в фильтратах после выщелачивания раствором с микроорганизмами заметно превышает содержание металлов в фильтратах при выщелачивании слабокислым серным раствором (рис. 1). Среднее содержание никеля в фильтратах колонки, обрабатываемой бактериальной суспензией, составило 1,4 г/л, при максимальном значении 2,9 г/л на 22 сутки эксперимента. Среднее значение меди составило 92 мг/л, а максимальное – 303 мг/л на 40 сутки. Кучное выщелачивание 2%-м раствором серной кислоты показало следующие значения (они сопоставимы с экспериментом на бедном образце руды): Ni в среднем – 553 мг/л за эксперимент, при максимальном содержании в фильтрате на 4 сутки в 1,3 г/л; среднее содержание Cu – 32 мг/л, при максимальном содержании на 8 сутки 74 мг/л.

Таблица. Показатели флотации медно-никелевых руд при постоянных расходах реагентов в зависимости от численности бактерий (в жидкой фазе флотации)

Table. Flotation indices of copper-nickel ores at constant reagent consumption depending on the number of bacteria (in the liquid phase of flotation)

а

Рис. 1. Содержание металлов в растворах при выщелачивании руды ТО "Отвалы Аллареченского месторождения", прошедшей магнитную сепарацию ( а – бактериальным раствором; б – 2%-м раствором Н 2 SO 4 )

Fig. 1. Metal concentrations in product leaching solutions of the "Allarechenskoye deposit"

after magnetic separation ( а – bacterial solution, б – 2 % H 2 SO 4 solution)

|

Наименование продуктов |

Выход, % |

Содержание, % |

Извлечение, % |

||

|

Cu |

Ni |

Cu |

Ni |

||

|

Холостой опыт Пенный продукт I перечистки |

3,46 |

4,63 |

4,91 |

48,60 |

24,56 |

|

Камерный продукт I перечистки |

10,32 |

0,34 |

0,93 |

10,36 |

13,94 |

|

Пенный продукт контрольной флотации |

2,49 |

0,42 |

1,39 |

3,15 |

6,64 |

|

Камерный продукт контрольной флотации |

83,73 |

0,15 |

0,45 |

37,89 |

54,86 |

|

Итого |

100,00 |

0,33 |

0,69 |

100,00 |

100,00 |

|

Опыт с бактериями 106 Пенный продукт I перечистки |

4,00 |

3,98 |

4,53 |

52,37 |

26,57 |

|

Камерный продукт I перечистки |

10,14 |

0,34 |

1,04 |

11,35 |

15,47 |

|

Пенный продукт контрольной флотации |

2,68 |

0,39 |

1,71 |

3,45 |

6,72 |

|

Камерный продукт контрольной флотации |

83,18 |

0,12 |

0,42 |

32,83 |

51,24 |

|

Итого |

100,00 |

0,30 |

0,68 |

100,00 |

100,00 |

|

Опыт с бактериями 107 Пенный продукт I перечистки |

3,86 |

4,37 |

5,60 |

54,45 |

30,91 |

|

Камерный продукт I перечистки |

9,36 |

0,30 |

0,93 |

9,07 |

12,44 |

|

Пенный продукт контрольной флотации |

3,07 |

0,41 |

2,00 |

4,07 |

8,78 |

|

Камерный продукт контрольной флотации |

83,71 |

0,12 |

0,40 |

32,41 |

47,87 |

|

Итого |

100,00 |

0,31 |

0,70 |

100,00 |

100,00 |

б

Высокие и стабильные содержания металлов в фильтратах по ходу эксперимента с биовыщелачиванием, на фоне параллельной работы со слабокислым раствором серной кислоты, позволили утверждать, что эксперимент на бедной руде с применением микроорганизмов может дать более высокие извлечения.

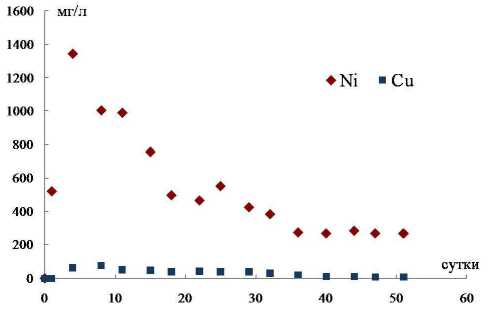

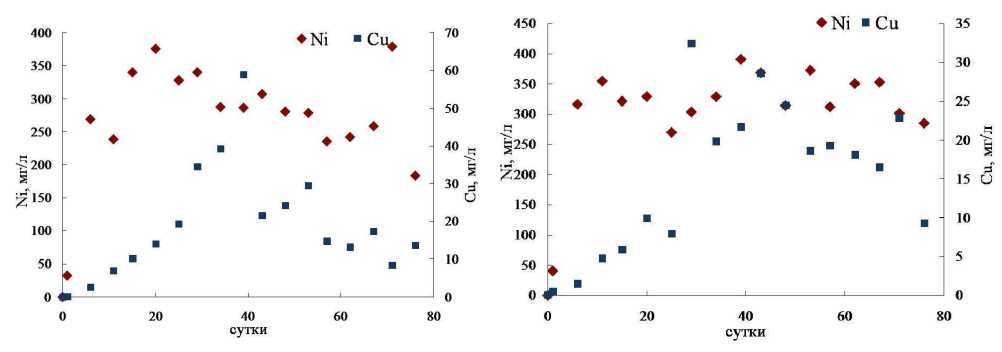

Лабораторные опыты по выщелачиванию бедной руды месторождения Нюд Терраса показали следующие результаты (рис. 2).

б

а

Рис. 2. Содержание металлов в растворах при выщелачивании руды месторождения Нюд Терраса ( а – бактериальным раствором, без оборота; б – 2%-м раствором Н 2 SO 4 , без оборота) Fig. 2. Metal concentrations in product leaching solutions of the ore deposit Nyud Terrace ( а – bacterial solution, without circulation, б – 2 % H 2 SO 4 solution, without circulation)

Содержание никеля в фильтратах при бактериальном выщелачивании составило 275 мг/л, а при сернокислотном – 310 мг/л, максимальные значения достигают 380 и 390 мг/л соответственно. Содержание меди в фильтратах в среднем: 19 и 15 мг/л, при пиковых значениях – 60 и 31 мг/л соответственно.

Заключение

Таким образом, можно говорить о том, что бактерии различных таксономических групп оказывают влияние на все этапы процесса переработки сульфидных медно-никелевых руд Мурманской области. Так, условия процесса флотации способствуют росту численности гетеротрофных бактерий в продуктах обогащения медно-никелевых руд. Выявлено, что высокая численность бактерий приводит к увеличению времени различных этапов флотации. Также наблюдается тенденция к изменению извлечения меди и никеля с ростом численности бактерий.

Предварительные экспериментальные исследования по выщелачиванию богатых образцов руд Аллареченского месторождения, с содержанием Ni 5,8 % и Cu 2,9 %, показали большую эффективность бактериального выщелачивания по отношению к выщелачиванию 2%-м раствором серной кислоты. Так, за 51 сутки в варианте с использованием бактерий перешло в раствор 2 % никеля и 0,2 % меди, в то время как в варианте с серной кислотой – 0,6 и 0,04 % соответственно. Данные, полученные при выщелачивании бедных руд месторождения Нюд-Терраса, показали, что извлечение меди происходит интенсивнее в варианте с бактериальным выщелачиванием, извлечения никеля – сопоставимы. Пересчет на вероятные промышленные масштабы показывает, что бактериальное и сернокислотное выщелачивание по никелю на данном этапе исследований принципиальной разницы не дают, но позволяют дополнительно извлечь 1,9 т Cu со 100 000 т руды (при исходном содержании металлов Ni и Cu 0,42 и 0,15 % соответственно). Стоит отметить, что вероятные пути улучшения перевода цветных металлов в раствор возможны при использовании метода чанового выщелачивания, который в дальнейшем планируется к реализации.

Авторы признательны д-ру техн. наук Д. В. Макарову, канд. геол.-минерал. наук С. Г. Селезневу и канд. биол. наук В. А. Мязину за конструктивные замечания и помощь в выполнении работы.

Список литературы Функциональная активность микроорганизмов в процессах добычи и переработки медно-никелевых руд Мурманской области

- Пожиленко В. И., Гавриленко Б. В., Жиров Д. В., Жабин С. В. Геология рудных районов Мурманской области = Geology of mineral areas of the Murmansk Region: Посвящается 50-летию Геол. ин-та. Апатиты: КНЦ РАН, 2002. 359 с.

- Evdokimova G. A., Gershenkop A. Sh., Fokina N. V. The impact of bacteria of circulating water on apatite-nepheline ore flotation//Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. 2012. V. 47, Iss. 3. P. 398-404. 10934529.2012.646102 DOI: https://doi.org/10.1080/

- Халезов Б. Д. Кучное выщелачивание медных и медно-цинковых руд: (отечественный опыт): монография. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2013. 346 p.

- Watling H. R. The bioleaching of nickel-copper sulfides//Hydrometallurgy. 2008. V. 91, Iss. 1-4. P. 70-88. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2007.11.012.

- Кондратьева Т. Ф., Пивоварова Т. А., Крылова Л. Н., Меламуд В. С., Адамов Э. В. . Выщелачивание медной руды Удоканского месторождения при низких температурах ассоциацией ацидофильных хемолитотрофных микоорганизмов//Прикладная биохимия и микробиология. 2011. Т. 47, № 5. С. 572-578.

- Фомченко Н. В., Муравьев М. И., Кондратьева Т. Ф. Комплексная переработка некондиционных сульфидных концентратов с применением двухстадийного выщелачивания//Современные процессы комплексной и глубокой переработки труднообогатимого минерального сырья (Плаксинские чтения -2015): материалы междунар. совещ. Иркутск, 21-25 сентября. Иркутск: Полиграф. центр "РИЭЛ", 2015. С. 353-357.

- Congren Yang, Wenqing Qin, Shaoshi Lai, Jun Wang, Yansheng Zhang Bioleaching of a low grade nickel-copper-cobalt sulfide ore//Hydrometallurgy 2011. V. 106. P. 32-37. 10.1016/j.hydromet.2010.11.013 DOI: https://doi.org/

- Лодейщиков В. В. Переработка никелесодержащих руд методом кучного бактериального выщелачивания. Опыт финской фирмы Talvivaara//Золотодобыча. 2009. № 132. С. 12-14.

- Henna Ollakka, Jari Ruuska, Sanna Taskila. The application of principal component analysis for bioheapleaching process -Case study: Talvivaara mine//Minerals Engineering. 2016. V. 95. P. 48-58. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2016.06.009.

- Маслобоев В. А., Селезнев С. Г., Макаров Д. В., Светлов А. В. Оценка экологической опасности хранения отходов добычи и переработки медно-никелевых руд//Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2014. № 3. С. 138-153.

- Светлов А. В., Кравченко Е. А., Селиванова Е. А., Селезнев С. Г., Макаров Д. В. . Исследование возможности кучного выщелачивания цветных металлов из сульфидного сырья природных и техногенных объектов Мурманской области//Экология промышленного производства. 2015. № 3. С. 65-70.

- Фокина Н. В., Янишевская Е. С., Вишнякова И. Н., Гершенкоп А. Ш., Евдокимова Г. А. Развитие и функционирование микроорганизмов в циклах обогащения сульфидных медно-никелевых и несульфидных апатит-нефелиновых руд//Вестник МГТУ. 2017. Т. 20, № 1-2. С. 205-211.