Функциональная магнитно-резонансная томография в оценке изменений коннектома головного мозга у детей с церебральным параличом после применения нейрореабилитационного костюма «Reforma-ТЭКТ»

Автор: Тлизамова Ф.А., Ефимцев А.Ю., Труфанов Г.Е., Чегина Д.С., Палеева И.С., Климович А.М., Кочетова А.П., Скворцова М.Б.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Медицинская визуализация

Статья в выпуске: 2 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Церебральный паралич является ведущей причиной первичной инвалидности среди заболеваний нервной системы в Российской Федерации согласно данным ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России. Функциональная МРТ в состоянии покоя (фМРТп) представляет собой современный метод нейровизуализации, позволяющий идентифицировать функциональные изменения в коннектоме головного мозга у детей с церебральным параличом и отслеживать их реорганизацию в процессе нейрореабилитации. Это имеет критическое значение для разработки эффективных стратегий лечения и программ медико-социальной реабилитации. Цель исследования: оценить потенциал функциональной МРТ в состоянии покоя как инструмента для анализа терапевтической эффективности нейрореабилитационных мероприятий с использованием специализированного костюма «Reforma-ТЭКТ». Объект и методы. Исследование выполнено на МР-томографе с напряжённостью магнитного поля 1,5 Тесла. Проанализированы изменения функциональной связанности рабочих сетей покоя головного мозга у 30 пациентов с церебральным параличом до и после курса реабилитации с применением нейрореабилитационного костюма «Reforma-ТЭКТ». Результаты. Межгрупповой статистический анализ выявил у всех 30 пациентов с церебральным параличом достоверные различия (p < 0,05) в функциональной коннективности сети пассивного режима работы мозга по сравнению с контрольной группой. В динамике зафиксировано усиление функциональной связанности между медиальной префронтальной корой, лингвальной рабочей сетью (нижняя лобная извилина слева), фронтопариетальной корой справа и средней лобной извилиной справа. Одновременно наблюдалось снижение коннективности с компонентами рабочей сети внимания. Заключение. Применение функциональной МРТ в состоянии покоя у пациентов с детским церебральным параличом обеспечивает возможность детекции изменений в коннектоме головного мозга. При корректном методологическом подходе данная технология нейровизуализации может служить объективным инструментом мониторинга эффективности терапевтических мероприятий. Результаты, полученные в ходе исследования, способствуют совершенствованию реабилитационных стратегий для пациентов, проходящих лечение последствий перинатального поражения центральной нервной системы.

Церебральный паралич, Функциональная магнитно-резонансная томография, Коннектом, Головной мозг, Дети, Нейрореабилитация, Реабилитационные устройства, Динамическая проприоцептивная коррекция, Нейропластичность, Моторная функция, Реабилитационная медицина, Нейровизуализация, Детский церебральный паралич, Функциональная связанность, Лечебные костюмы

Короткий адрес: https://sciup.org/143184266

IDR: 143184266 | УДК: 616.831-009.11-053.2-073.756.8:615.851.83 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2025.2.MIM.1

Текст научной статьи Функциональная магнитно-резонансная томография в оценке изменений коннектома головного мозга у детей с церебральным параличом после применения нейрореабилитационного костюма «Reforma-ТЭКТ»

Детский церебральный паралич (ДЦП) - термин, описывающий группу хронических неврологических расстройств, характеризующихся стойкими двигательными и функциональными нарушениями ребенка в результате дизонтогенеза мозга или его повреждения в антенатальный и неонатальный периоды [1].

Термин «церебральный паралич» был впервые использован более 170 лет назад английским хирургом-ортопедом Уильямом Литтлом, который коррелировал трудные роды и неонатальную гипоксию со спастичностью конечностей и последовательными деформациями опорно-двигательного аппарата [2].

В Российской Федерации в 2023 г. первичная заболеваемость ДЦП у детей до 14 лет составила 209,4 на 100 тыс., в возрасте от 15 до 18 лет - 14,4 на 100 тыс. населения [3]. При ДЦП также нередко наблюдаются различные неврологические и психические расстройства, при этом их выраженность может варьировать от лёгких отклонений в эмоциональной сфере до тяжёлых интеллектуальных нарушений [4]. Таким образом, двигательные нарушения при ДЦП могут сочетаться с умственной отсталостью, трудностями восприятия и обучения [5]. Иногда отмечаются патологические изменения со стороны зрения, слуха, чувствительности и различная патология со стороны внутренних органов, которые усугубляют степень задержки психомоторного развития [6].

В связи с этим особую актуальность приобретают как современные средства нейрореабилитации, так и методы объективной оценки их терапевтического эффекта, одним из которых на сегодняшний день является магнитно-резонансная томография в состоянии покоя (фМРТп).

Одним из новых направлений нейрореабилитации являются различные виды электростимуляции, такие как транскраниальная, чрезкожная, транслингвальная и прочие [7].

Нейрореабилитационный костюм «Reforma-ТЭКТ» является одной из новейшей разработок в данной области, который представляет собой систему физиотерапевтической чрескожной электрической нейромиостимуляции. Метод основан на постоянной стимуляции нервной системы, активируя мозг и инициируя процессы нейропластичности [8].

В современной детской неврологии растёт интерес к изучению патогенетических и нейрофизиологических механизмов, связанных с двигательными нарушениями при ДЦП, а также к исследованию процессов нейропластичности на фоне проводимого лечения, что стало более доступно благодаря прогрессу в методах нейровизуализации, которые позволяют не только обнаруживать функциональные изменения в коннектоме головного мозга, но и отслеживать динамику их изменений в процессе нейрореабилитации. На основе этих данных можно определить механизмы, способствующие улучшению моторики и координации движений у детей с ДЦП, что имеет значительное клиническое значение для повышения эффективности лечения [9].

Функциональная магнитно-резонансная томография является одной из ведущих методик картирования функциональных зон головного мозга в виду своей неинвазивности, отсутствия лучевой нагрузки и относительно широкой распространённости [10] .

Суть данной методики заключается в измерении гемодинамических изменений в ответ на нейрональную активность (BOLD- эффект) [11]. Наиболее часто используемым на данный момент вариантом функциональной МРТ у детей является её выполнение в состоянии покоя, то есть без применения внешних стимулов [12].

Основным преимуществом фМРТп является её способность выявить функциональную связность без необходимости выполнения задачи, что делает её особенно полезной для изучения групп населения, которым может быть сложно проводить фМРТ на основе задач, таких как дети, пожилые люди или люди с тяжёлыми когнитивными нарушениями [13].

Функциональнпая МРТ покоя позволяет оценить функциональные связи (коннективность) в так называемых сетях покоя головного мозга, важнейшей из которых является сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ), включающая медиальную префронтальную кору (МПФК), кору задней части поясной извилины и предклинье. СПРРМ регулирует протекание когнитивных процессов: памяти, внимания, эмоций [14].

Изучение механизмов нейропластичности при ДЦП и определение изменений коннектома на фоне лечения представляют собой важные направления, которые способствуют разработке новых реабилитационных методов и прогнозированию течения заболевания [15].

В зарубежной литературе имеется несколько исследований, которые фокусируются на анализе функциональной активности сетей покоя головного мозга у пациентов с ДЦП [16, 17]. В Российской Фе- дерации существуют лишь единичные работы, посвящённые оценке эффективности нейрореабилитации у детей с ДЦП с использованием фМРТ [18]. Всё вышеперечисленное свидетельствует о необходимости дальнейших исследований в данной области для совершенствования методов реабилитации и мониторинга терапии у этой категории пациентов.

Цель исследования: анализ возможностей функциональной МРТ в состоянии покоя для оценки терапевтического эффекта нейрореабилитационных мероприятий после использования специализированного костюма-тренажёра «Reforma-ТЭКТ».

Костюм-тренажёр «Reforma-ТЭКТ» допущен к использованию на территории Российской Федерации. Об этом свидетельствует регистрационное удостоверение №РЗН 2020/11530 от 13 августа 2020 года, выданное Росздравнадзором. = m79b90gi1667975292 или РЗН 2020/11530)

Объект и методы

В исследовании участвовало 30 пациентов с ДЦП, форма - спастическая диплегия. Средний возраст составил 8 ± 3 года (от 4 до 15 лет). Все дети прошли предварительный отбор и оценку физического состояния; имели сохранный интеллект и не имели судорожной активности в анамнезе, т.к. она является абсолютным противопоказанием для проведения электростимуляции. Каждому пациенту было проведено комплексное обследование, которое включало неврологическое тестирование, электроэнцефалографию (ЭЭГ) и МРТ. Магнитно-резонансная томография проводилась на томографе с индукцией магнитного поля 1,5 Тл и включала в себя нативное стандартное сканирования (для оценки структурных изменений головного мозга) и фМРТ в покое. Исследования были проведены до начала курса нейрореабилитации (первая временная точка) и после его завершения (вторая временная точка).

Нейрореабилитация включала использование нейрореабилитационного костюма «Reforma-ТЭКТ» -системы физиотерапевтической чрескожной электрической нейромиостимуляции. В настоящее время существует широкий выбор костюмов. Первые модели были вдохновлены «Пингвинским костюмом», новшеством из советской космической программы 1960-х годов [19]. В данном исследовании используется термально-электроимпульсный костюм-тренажёр («Reforma-ТЭКТ»), предназначенный для регуляции мышечного тонуса, тренировки различных групп мышц, комплексной функциональной подготовки и адаптации к спортивным физическим нагрузкам (рис. 1).

Рисунок 1. Костюм «Reforma-ТЭКТ»

Figure 1. Suit "Reforma-TЭKT"

В костюме реализуется принцип реципрокного торможения, то есть при сокращении мышцы, мышцы-антагонисты будут расслабляться, а не противодействовать движению. Следовательно, через стимуляцию антагонистических мышц уменьшается спастичность. На костюме закреплены 58 электростимулирующих электродов, благодаря их расположению (попарно над каждой группой мышц) можно индивидуально рассчитать и выбрать место стимуляции. Действие костюма связано с прямым воздействием на проприоцепторы мышц и суставов и одновременной коррекцией афферентного вести-було-проприоцептивного потока на центральные структуры областей мозга моторного контроля. Моторная афферентация оказывает глубокое активирующее действие на человеческий мозг: поток проприоцептивных стимулов изменяет функциональные свойства нейронов, превращает их в полимодальные нейроны и обеспечивает им повышенную восприимчивость к стимулам различных сенсорных модальностей. Костюм имеет систему эластичных нагрузочных элементов, которые распределены в соответствии с топографией мышц-антагонистов [20].

Пациенты использовали костюм в течение 1 месяца, по 1 часу 5 дней в неделю.

Для оценки двигательного развития, способности удержания позы сидя, функции сохранения рук, постурального контроля, мышечного тонуса, амплитуды движений в суставах и коммуникативного уровня использовались следующие шкалы и методы: MACs (шкала функции сохранения рук); SATCo (шкала оценки постурального контроля); Ashworth Scale (шкала оценки мышечного тонуса); Гониометрия (метод исследования амплитуды движений в суставах).

Методика МРТ головного мозга

МРТ головного мозга состояла из применения традиционных импульсных последовательностей с получением изображений в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях (Т1-, Т2-, TIRM, MPRAGE), а также выполнения фМРТ в состоянии покоя (табл. 1).

Таблица 1. Параметры и значения импульсной последовательности при выполнении функциональной МРТ головного мозга

Table 1. Parameters and values of the pulse sequence when performing functional MRI of the brain

|

Параметры импульсной последовательности |

Значения |

|

фМРТ в состоянии покоя (BOLD-) |

|

|

Время повторения (TR) |

3000 мс |

|

Время эхо (ТЕ) |

30 мс |

|

Угол поворота спинов (FA) |

90° |

|

FOV |

192 мм |

|

Матрица |

64×64 |

|

Толщина среза |

4,5 мм |

|

Количество срезов |

29 |

|

Количество повторений |

120 |

|

Время сканирования |

6 минут |

Во время выполнения фМРТп испытуемым даётся инструкция не спать, максимально расслабиться и стараться не думать о чем-то конкретном. Исследование проводилось без наркоза, без седации.

Родители всех пациентов подписывали информированное согласие.

Исследование выполнено c согласия Этического комитета ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России (выписка № 1610-23 из протокола заседания ЛЭК № 10-23 от 02 октября 2023 г.).

Постпроцессинговую обработку полученных МР-данных проводили с помощью специализированного программного обеспечения (MatLab, CONNTOOLBOX). Обработка данных фМРТп представляет собой анализ изменения амплитуды BOLD-сигнала от каждого вокселя на протяжении времени сканирования с дальнейшим вычислением корреляций полученных временных кривых с целью выявить синхронные и асинхронные колебания, отражающие функциональную связность соответствующих зон.

При синхронной активации различных отделов головного мозга, эти отделы считаются положительно функционально связанными друг с другом, при асинхронной активации - отрицательно функционально связанными.

Существует множество рабочих сетей головного мозга и различные методы их оценки. В данном исследовании мы применяли анализ на основе выбора зоны интереса.

Результаты и их обсуждение

После курса применения нейрореабилитацион-ного костюма у всех детей было отмечено клиническое улучшение координации движений и снижение мышечного тонуса, что подтверждалось данными неврологического исследования (p < 0,05).

При применении различных шкал получены следующие результаты (табл. 2).

Таблица 2. Применяемые шкалы и полученные результаты

Table 2. Scales used and results obtained

Шкалы Результаты

MACs Улучшение показателей по шкале оценки ману альных способностей у 56% исследуемых

SATCo Улучшение показателей по шкале оценки посту рального контроля у 100% исследуемых

Ashworth Улучшение показателей по шкале оценки мы-Scale шечного тонуса в нижних конечностях у 100% исследуемых, в верхних конечностях у 72% исследуемых

Гониометрия Улучшение показателей по гониометрии по показателям тыльного сгибания ГС (при согнутом КС и разогнутом КС) у 75% исследуемых.

Улучшение показателей по гониометрии по показателям отведения в ТБС (при согнутом КС и разогнутом КС) у 100% исследуемых.

Улучшение показателей по гониометрии по показателям сгибания/разгибания в КС у 63% исследуемых

Из данных таблицы 2 следует, что определено улучшение показателей по шкале оценки постурального контроля (SATCo) у всех исследуемых, также можно говорить об улучшении функционирования сенсомоторной системы, в том числе её осознанных компонентов.

Улучшение показателей по шкале оценки мануальных способностей (MACs) отмечено у 56% исследуемых, может указывать на повышение качества направленных сенсомоторных действий, в том числе в системе «зрение-рука».

Улучшение показателей по шкале оценки мышечного тонуса (Ashworth Scale) в нижних конечностях выявлено у всех исследуемых, в верхних конечностях - в 72% случаев, а также улучшение показателей по гониометрии: по показателям тыльного сгибания голеностопного сустава (при согнутом коленном суставе и разогнутом суставе) у 75% пациентов; по показателям отведения в тазобедренном суставе (при согнутом коленном суставе и разогнутом суставе) - у всех исследуемых; по показателям сгибания/разгибания в коленном суставе - у 63% детей, что может свидетельствовать о стабилизации функционирования компонентов сети пассивного режима работы мозга и восстановлении связи между медиальной префронтальной корой, лингвальной рабочей сетью (нижняя лобная извилина слева), фронтопариетальной корой справа, средней лобной извилиной справа.

Таким образом, на фоне проводимой нейрореабилитации, отмечается нормализация мышечного тонуса; увеличение трофики и оксигенации тканей; повышение работоспособности; расслабление дыхательной мускулатуры, что приводит к удлинению речевого выдоха и улучшению артикуляции.

По результатам анализа фМРТ в состоянии покоя у пациентов с ДЦП до и после нейростимуляции были выявлены изменения функциональной коннективности головного мозга при проведении межгруппового статистического анализа (p < 0,05) (ROI-to-ROI и Seed-to-Voxel). Исследовалась реорганизация нейронных сетей в состоянии покоя, играющих ключевую роль в поддержании моторных функций и контроле спастичности, а именно:

-

- сеть пассивного режима работы мозга (Default mode network, DMN), которая объединяет предклинье, заднюю часть поясной извилины, латеральную теменную и медиальную префронтальную кору;

-

- соматосенсорные сети, которые включают первичную высшую моторную и сенсорную области;

-

- зона Брока, ответственная за понимание и имитацию произвольных движений, что лежит в основе формирования любых двигательных навыков;

-

- сеть выявления значимости, роль которой заключается в интеграции сенсорной информации, обработке внутренних и внешних значимых стимулов, и принятия решения, а также в переключении между различными динамическими состояниями мозга.

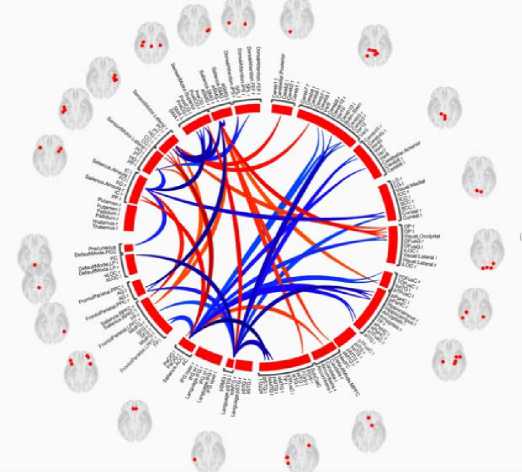

При анализе данных функциональной МРТ при выполнении межгруппового статистического анализа (two-sample t-test, сравнение состояния покоя до и после курса нейрореабилитации) c выбором сенсомоторной области левого полушария в качестве зоны интереса определена положительная динамика в виде усиления коннективности как со структурами мозжечка, так и с контрлатеральным полуша- рием, аперкулярной корой, с парацингулярной корой (поясной извилиной), лобной корой, с подкорковыми структурами частично (бледный шар) (рис. 2), что клинически проявлялось улучшением координации движений глаз, головы и конечностей.

Определяется статистически значимое усиление коннективности между сенсомоторной зоной как справа, так и слева и передними отделами поясной извилины, медиальной фронтальной корой, которая является, по сути, компонентом большой рабочей сети покоя головного мозга (p < 0,05) (рис. 3).

Рисунок 2. Коннектограмма изменения функциональной коннективности между различными структурами головного мозга у пациентов с ДЦП до и после применения костюма «Reforma-ТЭКТ». Градация цвета отражает значение p FDR corr (градация красный-бордовый отражает усиление коннективности)

Figure 2. Connectogram of changes in functional connectivity between different structures of the brain in patients with cerebral palsy before and after using the Reforma-TEKT suit. The color gradation reflects the p FDR corr value (the red-burgundy gradation reflects increased connectivity)

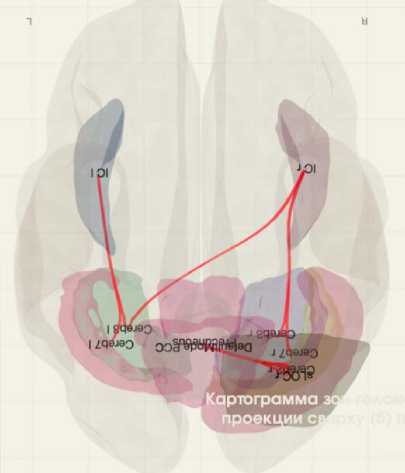

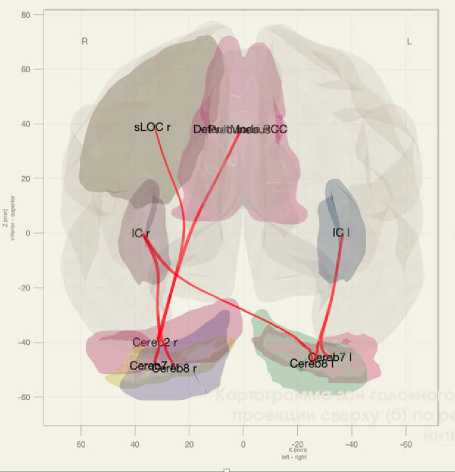

Рисунок 3. Картограмма зон головного мозга (а) и 3D-реконструкция проекции сверху (б) по результатам анализа всех зон интереса. Усиление коннективности между сенсомоторной зоной как справа, так и слева и передними отделами поясной извилины, медиальной фронтальной корой (выделено красным цветом)

Figure 3. Map of brain areas (a) and 3D reconstruction of the projection from above (б) based on the results of the analysis of all areas of interest. Increased connectivity between the sensorimotor area on both the right and left and the anterior cingulate cortex, medial frontal cortex (highlighted in red)

б

То есть речь идет о варианте нейропластичности, когда изменения функциональной коннективности не в конкретной зоне, а затрагивают несколько зон головного мозга.

Основные компоненты рабочих сетей головного мозга, которые продемонстрировали статистически значимое усиление коннективности, - это отделы мозжечка с островковой корой, а также с элементами рабочей сети покоя (предклинье, задний цингулюм).

Если говорить об оценке на основе выбора зон интереса, то такой зоной была медиальная префронтальная кора (mPFC), которая входит в состав сети пассивного режима работы мозга (СПРРМ), и также включает в себя кору задней части поясной извилины и предклинье. СПРРМ представляет собой динамическую систему, которая связана с различ- ными областями головного мозга и выполняет множество функций, затрагивая когнитивные процессы, память, внимание, регуляцию эмоций.

Исследования с использованием фМРТ показали, что медиальная префронтальная кора (mPFC), в частности передняя медиальная префронтальная кора (amPFC), может модулировать мимическое поведение [21].

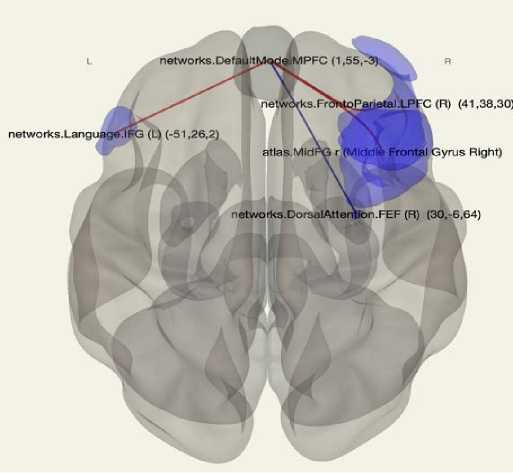

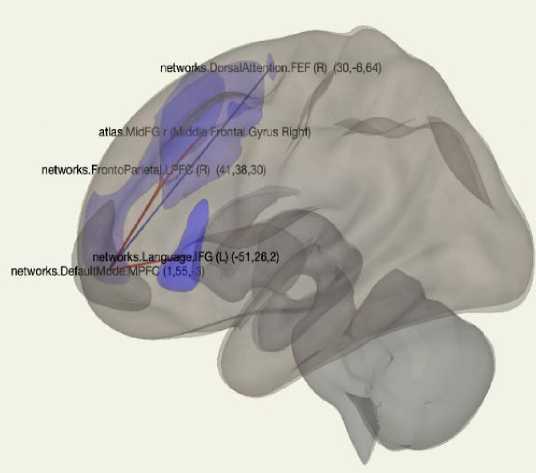

У пациентов с ДЦП в динамике было установлено усиление коннективности, между медиальной префронтальной корой, лингвальной рабочей сетью (нижняя лобная извилина слева), фронтопариетальной корой справа, средней лобной извилиной справа. При этом было выявлено ослабление коннективности с компонентами рабочей сети внимания (рис. 4).

а

Рисунок 4. 3D-реконструкция в аксиальной (а) и сагиттальной (б) плоскостях. Показаны области статистически значимых различий: увеличение (красным цветом) и уменьшение (синим цветом) функциональной коннективности

Figure 4. 3D reconstruction in the axial (a) and sagittal (б) planes. Areas of statistically significant differences are shown: an increase (in red) and a decrease (in blue) in functional connectivity

б

При этом было выявлено ослабление коннективности медиальной префронтальной коры с компонентами рабочей сети внимания. Эти изменения отражают, вероятно, положительную динамику моторных навыков и некоторых когнитивных функций в рамках нейропластичности на фоне проводимой нейрореабилитации.

В результате проведённого исследования доказано, что применение костюма «Reforma-ТЭКТ» способствует улучшению показателей двигательного развития, нормализации мышечного тонуса, увеличению трофики и оксигенации тканей, повышению работоспособности, а также расслаблению дыхательной мускулатуры, что приводит к удлинению речевого выдоха и улучшению артикуляции.

Заключение

Магнитно-резонансная томография, включающая применение традиционных методик и функциональной МРТ покоя, является достоверным методом оценки функциональных изменений головного мозга у детей с ДЦП до и после проведения нейрореабилитации. Применение специального программного обеспечения (MatLab, CONN-TOOLBOX) позволяет проводить качественную и количественную оценку выявленных изменений и наглядно представлять их в графическом виде.

Проведение комплексной МРТ позволило получить одновременную информацию о локализации и объёме функциональных изменений головного мозга у детей с ДЦП.

В динамике достоверно выявлено усиление коннективности между медиальной префронтальной корой, лингвальной рабочей сетью (нижняя лобная извилина слева), фронтопариетальной корой справа, средней лобной извилиной справа.

Было выявлено ослабление коннективности медиальной префронтальной коры с компонентами рабочей сети внимания - фронтальными полями глаз и задней теменной корой. Они являются основными анатомическими зонами сети, которые связаны между собой верхним продольным пучком.

Зона LIPv участвует в контроле внимания и движений глаз, важна при зрительно ориентированных действиях, например при дотягивании и указании, движениях рук.

Получены новые данные о динамике функциональной активности рабочих сетей головного мозга в группах пациентов с различной степенью эффективности терапии ДЦП. Применение нейрореаби-литационного костюма «Reforma-ТЭКТ» усиливает эффективность стандартной двигательной реабилитации, что подтверждается данными функциональной МРТ покоя.