Функциональная морфология надкостницы диафиза большеберцовой кости собаки в зоне повреждения после флексионной остеоклазии

Автор: Ирьянов Ю.М., Горбач Е.Н.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Методами световой и электронной микроскопии исследовано строение надкостницы большеберцовой кости у взрослых собак через 1, 3 и 5 суток после флексионной остеоклазии и остеосинтеза аппаратом Илизарова. Установлено, что надкостница сохраняет свою целостность после операции, а ее морфофункциональное состояние отражает различные фазы острого травматического воспаления. В первые трое суток толщина надкостницы в зоне диастаза значительно возрастает за счет локального отека и набухания коллагеновых волокон, а через 5 суток ее утолщение связано с ангиогенезом, пролиферацией клеток и активизацией биосинтеза. Формирующиеся периостальные костные трабекулы выявлены через 3 и 5 суток после операции.

Чрескостный остеосинтез, надкостница, морфология

Короткий адрес: https://sciup.org/142120896

IDR: 142120896

Текст научной статьи Функциональная морфология надкостницы диафиза большеберцовой кости собаки в зоне повреждения после флексионной остеоклазии

Участие надкостницы в репаративном костеобразовании зависит от способа фиксации и степени стабильности костных отломков [2, 8, 9, 10, 18, 21, 22]. Особое значение в процессах пролиферации и дифференцировки камбиальных остеогенных клеток при заживлении переломов имеет сохранность сосудистой сети надкостницы [3, 4, 7, 14, 31].

Вопрос о роли надкостницы в репаративном костеобразовании при дистракционном остеосинте- зе до настоящего времени нельзя считать полностью решенным. В частности, отсутствуют данные о степени повреждения надкостницы при нарушении целости кости методом флексионной остеокла-зии и о ее строении на ранних этапах остеосинтеза.

Цель работы изучение морфофункциональных особенностей надкостницы у взрослых собак в преддистракционном периоде после выполнения флексионной остеоклазии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для выполнения работы использовали материал 20 взрослых собак. У 14 из них осуществляли флексионную остеоклазию в средней трети диафиза большеберцовой кости (Г.А. Илизаров «Способ остеотомии диафиза трубчатых костей» А.с. 596222, пр. от 3.06.74). Животных выводили из опыта через 1, 3 и 5 суток после операции (хирурги-экспериментаторы: к.м.н. И.И. Мартель и к.м.н. Н.В. Петровская). Контрольная группа животных включала 6 интактных взрослых собак. Уход и эвтаназию животных осуществляли в соответствии с требованиями приказа МЗ СССР № 755 от 12.08.77 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организованных форм работы с использованием экспериментальных животных».1

Большеберцовые кости фиксировали в 2 % растворе параформ-глутаральдегида. Кусочки надкостницы выпиливали вместе с поверхностными участками коркового слоя кости на уровне проксимального и дистального костных отломков и в зоне повреждения диафиза. Часть из них де- кальцинировали и заливали в целлоидин и парафин. Оставшиеся кусочки дополнительно фиксировали в четырехокиси осмия и без декальцинации заливали в аралдит. Целлоидиновые и парафиновые срезы окрашивали гематоксилином-эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону. Полу-тонкие срезы изготавливали из аралдитовых блоков при помощи алмазных ножей и окрашивали по методу метиленовый синий - ШИК. Ультра-тонкие срезы контрастировали растворами уранилацетата и цитрата свинца и исследовали в трансмиссионном электронном микроскопе JEM-100B. Поперечные и продольные распилы костей после заключения в аралдит шлифовали мелкоабразивными материалами. Для изучения фибриллярной структуры надкостницы изготовляли дози- рованно коррозионные препараты, протравливая полированную поверхность распилов 10 % раствором этиолята натрия. После напыления серебром в ионном напылителе IВ-6 препараты исследовали при помощи сканирующего электронного микроскопа JSM-840. Морфометрию толщины слоев надкостницы осуществляли на оцифрованных изображениях целлоидиновых и парафиновых гистологических срезов при помощи компьютерной программы – анализатора изображений «ВидеоТест». Статистическую обработку количественных данных проводили, используя приложения «Microsoft Exсel» программного продукта «Microsoft Office». Достоверность отличий средних значений оценивали при помощи двухвыборочного t-теста с различными дисперсиями.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

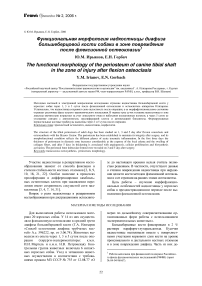

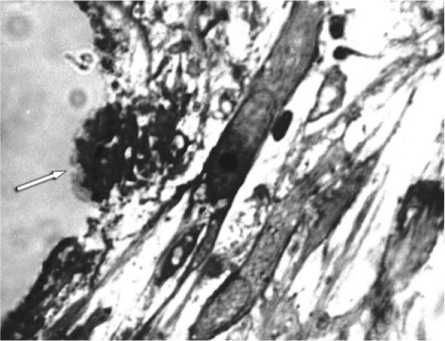

Проведенные исследования показали, что при закрытой флексионной остеоклазии большеберцовой кости в средней трети диафиза надкостница сохраняла свою целостность по всей окружности кости, за исключением передней поверхности, где она иногда повреждалась в ходе операции острыми краями образовавшихся костных отломков и испытывала деформацию растяжения в результате их смещения. На задней поверхности кости, в местах подведения спицы, происходило локальное сдавливание надкостницы. В участках, расположенных на уровне диастаза, надкостница отслаивалась от коркового слоя отломков (рис. 1).

Рис. 1. Отслаивание надкостницы в зоне образовавшегося диастаза (стрелка) в средней трети диафиза большеберцовой кости. 1 сутки после флексионной остеоклазии. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение 25

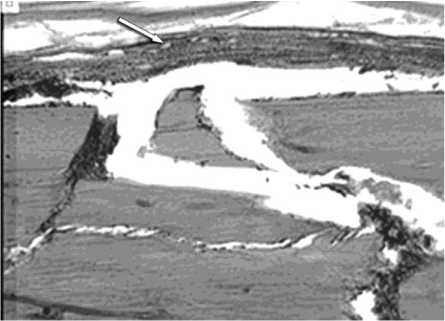

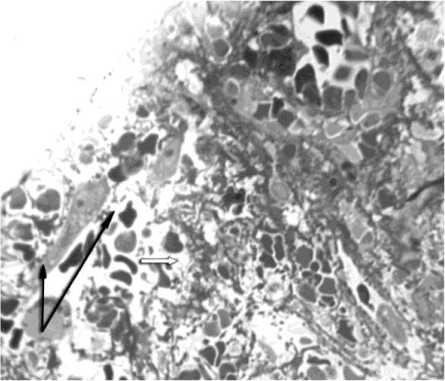

Морфофункциональное состояние надкостницы в преддистракционном периоде (1–5 суток после операции) отражало различные фазы воспалительно-репаративной реакции: альтерации, экссудации и пролиферации. Через 1, 3 суток после операции в участках надкостницы, расположенных на уровне перелома, отмечали реактивные процессы, вызванные повреждением при операции. Наблюдали мор- фологические проявления отека, появление обширных гематом (рис. 2). В зонах кровоизлияний выявляли тромбоциты, макрофаги, преципитаты плазмы, фибрин, коллагеновые волокна и коллагеновые фибриллы на различных стадиях мукоидного и фибриноидного набухания.

Рис. 2. Участки гематомы (стрелка) в фиброзном слое надкостницы через 1 сутки после флексионной остео-клазии. Полутонкий срез, окрашивание метиленовым-синим с постановкой ШИК-реакции. Увеличение 63

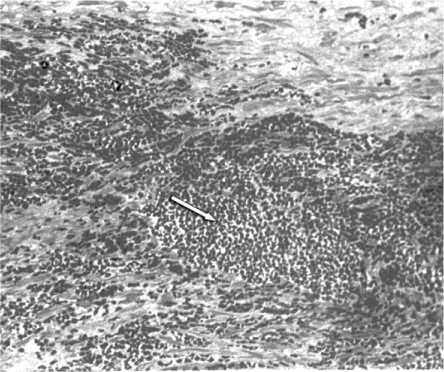

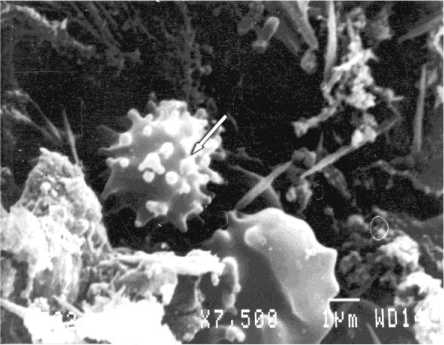

Тромбоциты располагались одиночно или небольшими группами и имели дисковидную или овальную, эллипсовидную форму (рис. 3).

Большинство тромбоцитов в зонах кровоизлияний находились на различных этапах адгезии (прилипания к поврежденным тканевым структурам) и агрегации (прилипания пластинок друг к другу). При этом тромбоциты изменяли свою форму, превращаясь в шаровидные образования с цитоплазматическими отростками, которые обеспечивали агрегацию пластинок. Процесс агрегации сопровождался образованием в межклеточных пространствах масс фибрина. Отложения фибрина имели форму диффузных аморфных масс, одиночно расположенных тонких нитей или сетчатых структур с прикрепленными к ним форменными элементами крови (рис. 4). В зонах тромбообразования через 5 суток после операции появлялись шиповидные эритроциты (рис. 5). Они приобретали поверхностные выросты в виде шипов, принимая форму тутовых ягод. Современные исследования, выполненные при помощи сканирующей электронной микроскопии, показали, что при различных патологических состояниях, в том числе при повреждении сосудистых элементов и при воспалительной реакции, форма и поверхностная архитектоника эритроцитов претерпевают аналогичные изменения [1, 27].

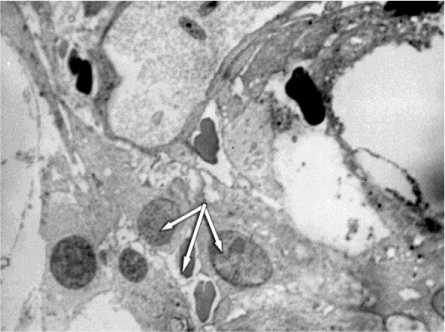

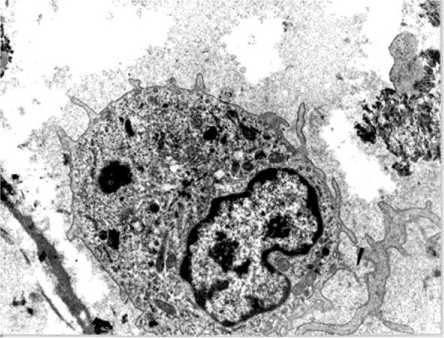

В участках геморрагий наблюдали многочисленные моноциты и тканевые макрофаги моноцитоидного типа. Они располагались пери-васкулярно, имели крупное округлое или бобовидное ядро и незначительный объем цитоплазмы. В этих участках располагались и более дифференцированные зрелые тканевые моно-нуклеарные макрофаги (рис. 6).

Рис. 3. Агрегация активированных тромбоцитов шаровидной и дисковидной формы в надкостнице на уровне зоны перелома через 5 суток после флексионной остео-клазии большеберцовой кости. Полутонкий срез. Окраска метиленовым синим-ШИК. Увеличение 2000

Рис. 4. Массы фибрина, состоящие их переплетенных нитевидных структур (стрелка) в надкостнице, на уровне зоны перелома в средней трети диафиза. 5 суток после флексионной остеоклазии. Полутон-кий срез. Окраска метиленовым синим с постановкой ШИК-реакции. Увеличение 2000

Рис. 5. Шиповидные эритроциты (стрелка) в зоне тромбообразования в участке надкостницы на уровне перелома диафиза большеберцовой кости собаки через 5 суток после флексионной остеоклазии. Электронная сканограмма. Увеличение 9000

Рис. 6. Дифференцированный мононуклеарный макрофаг с длинными цитоплазматическими отростками и многочисленными фаго- и лизосомами Трансмиссионная электронная микроскопия участка микрогеморрагий в надкостнице большеберцовой кости через 3 суток после флексионной остеокла-зии. Увеличение 15000

За счет отечности и разволокнения фиброзного слоя общая толщина надкостницы на уровне концов отломков увеличивалась по сравнению с контролем на 37,7 %, в зоне перелома - на 54,7 %. Толщина фиброзного слоя надкостницы концов отломков возрастала по сравнению с контролем на 24,8 %, в зоне перелома - на 19,22 %, толщина камбиального слоя увеличивалась на 97,6 и 161,64 %, соответственно (табл. 1).

Через 5 суток после операции определялись очаги кровоизлияний, включающие распадающиеся эритроциты, скопления лейкоцитов с хорошо окрашенными ядрами, макрофаги.

В зонах кровоизлияний наблюдали фибриноидное набухание коллагеновых волокон и фибрилл. Значительное их количество, особенно вблизи макрофагов, подвергалось зернистому распаду, лизису и последующему фагоцитозу.

На протяжении всего периода эксперимента отмечали массовый распад и дегрануляцию туч- ных клеток. В этот период появлялись перива-скулярно локализованные многочисленные де-гранулированные тучные клетки (лаброциты -тканевые базофилы) (рис. 7, 8).

Они имели правильную округлую форму, диаметр их в среднем составлял 14-16 мкм. Специфические гранулы лаброцитов располага- вала или выявлялась на некотором отдалении (до 0,8 мм) от щели между отломками.

К 5-м суткам за счет активизации пролиферативных и биосинтетических процессов надкостница значительно утолщалась по сравнению с предыдущим периодом (1, 3 суток после операции) и с контрольными значениями. Ее общая лись в поверхностных участках цитоплазмы и толщина на уровне костных отломков и в зоне находились на различных этапах экоцитоза. Осуществляемая тучными клетками секреция в межклеточную среду регенерирующей надкостницы комплекса физиологически активных веществ, а также их периваскулярное расположение обеспечивало выполнение ими функции локальных короткодистантных регуляторов клеточно-тканевого метаболизма и уровня сосудистой проницаемости в восстанавливающейся после операции надкостнице.

Вблизи от межотломковой щели наблюдали умеренную пролиферацию фибробластических клеток. В контакте с межотломковой щелью выявлялась рыхлая волокнистая, богатая ретикулиновыми волокнами (фиброретикулярная) ткань. Периост по краям костной раны и вблизи нее терял обычную структуру, здесь выявлялась неширокая зона фиброретикулярной ткани. Иногда наблюдалась отслойка периоста, зона фиброретикулярной ткани на концах отломков отсутство- перелома превышала контрольные значения вдвое. При этом показатели толщины фиброзного слоя надкостницы на уровне костных отломков увеличивались на 129,19 %, камбиального – на 74,2 %, в зоне перелома эти величины возрастали на 69,88 % и 168,56 % соответственно.

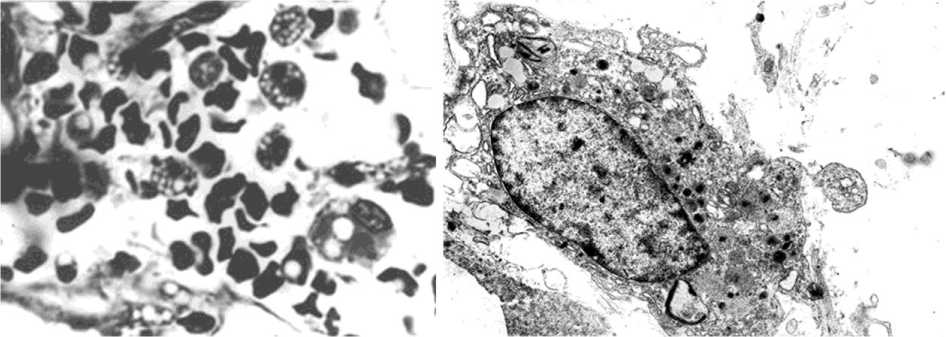

К концу преддистракционного периода клеточные элементы надкостницы мигрировали в область диастаза, при этом в зоне перелома и прилежащих к ней отделах выявлялись многочисленные малодифференцированные клетки. Они имели округлую или овальную форму, крупное асимметрично расположенное ядро, отростчатую, небольшого объема цитоплазму и цитоплазматические отростки (рис. 9, 10).

Перемещение малодифференцированных клеток по направлению к центру области повреждения описано и другими авторами [27] и, по мнению Коржа А.А. и др. (1972), происходит за счет хемотаксиса [6].

Рис. 8. Дегранулированная, периваскулярная тучная клетка на границе надкостницы и регенерата большеберцовой кости через 5 суток после операции. Трансмиссионная электронная микроскопия. Увеличение 15000

Рис. 7. Дегранулированные тучные клетки в участке надкостницы на уровне диастаза. 5 суток после операции. Полутонкий срез. Окраска метиленовым синим-ШИК. Увеличение 2000

Таблица 1

Толщина надкостницы и ее слоев в зоне повреждения и в прилежащих отделах диафиза большеберцовой кости

|

Срок эксперимента |

Толщина (М m), мкм |

|||||

|

Фиброзный слой |

Камбиальный слой |

Надкостница |

||||

|

зона костных отломков |

зона перелома |

зона костных отломков |

зона перелома |

зона костных отломков |

зона перелома |

|

|

1 сутки |

81,5 0,59 |

81,67 1,64 |

49,4 1,8 |

65,41 0,96 |

130,9 1,8 |

147,1 1,5 |

|

5 суток |

157,03 3,6 |

116,37 4 |

43,55 0,54 |

67,14 1 |

200,6 3,9 |

186,7 4,9 |

|

Контроль |

68,5 0,92 |

25 1,23 |

95,01 0,1 |

|||

Рис. 9. Малодифференцированные клетки надкостницы, мигрирующие в область диастаза. Полутон-кий срез. Окраска метиленовым синим с постановкой ШИК-реакции. Увеличение 2000

Рис. 10. Надкостница средней трети диафиза на уровне зоны перелома через 5 суток после флексионной остеоклазии. Черными стрелками отмечены мигрирующие в зону диастаза малодифференцированные фибробластоподобные клетки, белой стрелкой - средние лимфоциты. Полутонкий срез. Окраска метиленовым-синим с постановкой ШИК-рекции. Увеличение 400

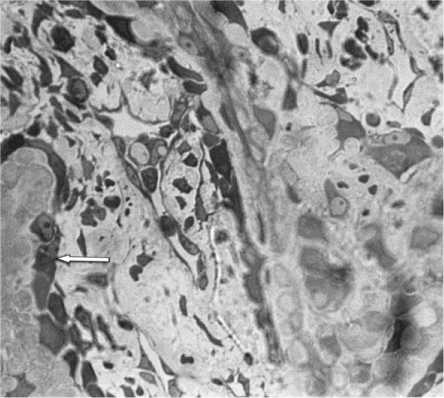

В периостальной фиброретикулярной ткани к 3-м и 5-м суткам после операции начиналось формирование трабекул ретикулофиброзной (грубоволокнистой) костной ткани (рис. 11).

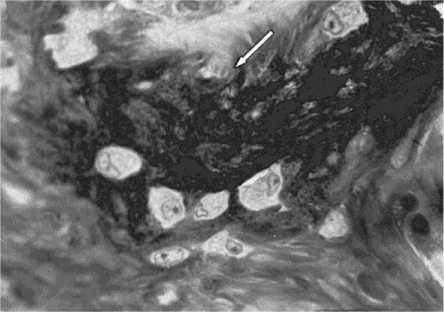

По периферии трабекул выявлялась яркая остеоидная кайма, на наружной поверхности которой располагались многочисленные молодые остеобласты и преостеобласты, имеющие значительно вакуолизированную цитоплазму (рис. 12).

Со стороны периоста в область диастаза к этому сроку эксперимента начинали врастать сосуды. Формирующаяся периостальная мозоль в этот период не перекрывала межотломковую щель.

Рис. 11. Формирующиеся в зоне периоста через 3 суток после операции трабекулы ретикулофиброз-ной костной ткани. Стрелкой отмечены располагающиеся на поверхности трабекул молодые остеобласты. Полутонкий срез. Окраска метиленовым-синим с постановкой ШИК-реакции. Увеличение 400

Рис. 12. Остеоидная кайма (стрелка) по периметру более зрелой, костной трабекулы, образованной в камбиальном слое надкостницы через 5 суток после флексионной остеоклазии. Полутонкий срез. Окраска метиленовым-синим с постановкой ШИК-реакции. Увеличение 1000

Таким образом, проведенные исследования показали, что через 1-5 суток после флексионной остеоклазии в надкостнице происходит гиперемия, усиленная серозно-фиброзная экссудация, нейтрофильная инфильтрация, сменяющаяся макрофагальной реакцией, что отражает проявление воспалительно-репаративной реакции и адаптивной регенерации структурных компонентов надкостницы в ответ на травматическое повреждение [16].

Изменение структуры надкостницы в пред-дистракционный период, появление, наряду с клетками фибробластического ряда на уровне зоны повреждения, палочкоядерных лейкоцитов (ПЯЛ), тучных клеток, базофилов, макрофагов, лимфоцитов свидетельствуют о наличии воспалительного процесса [12]. Известно, что указанные клетки вырабатывают тканевые медиаторы воспаления. Они аккумулируются в ответ на операционное повреждение, осуществляют миграцию, фагоцитоз, «контакты» с системой плазменных структур. Тучные клетки и базофилы при дегранулировании высвобождают вазоактивные амины, что ведет к повышению сосудистой проницаемости, экссудации и изменению строения сосудистых мембран и основного вещества соединительной ткани [5]. Макрофаги, кроме выполнения фагоцитарных функций, являются также регуляторами метаболизма в очаге воспаления [24, 25].

Наличие признаков воспаления, пролиферация фибробластов и их миграция, рост сосудов, появление грануляционной ткани, активизация биосинтеза коллагена и фибриллогенеза указывают на единство процессов воспаления и регенерации, которые являются неразрывными компонентами адаптивной тканевой реакции надкостницы на повреждение при флексионной ос-теоклазии. Эта реакция реализуется и регулируется на основе кооперативного взаимодействия клеток соединительной ткани надкоcтницы и крови, а также межклеточного матрикса [20, 26].

Формирование ретикулофиброзной (грубоволокнистой) костной ткани остеогенными клетками надкостницы к 5 суткам послеопера- ционного периода свидетельствует об увеличении их биосинтетической активности к этому периоду, что подтверждают результататы и других исследователей [28].

Таким образом, процессы, происходящие в надкостнице через 1-5 суток после флексионной остеоклазии, имеют защитноприспособительный характер, присущий адаптивной регенерации [15]. При этом структура надкостницы на значительном протяжении сохранялась, что обеспечивало выполнение ею важной барьерной функции, препятствуя врастанию параоссальных мягких тканей в область диастаза. В первые трое суток после операции надкостница в зоне диастаза значительно утолщалась за счет отечности, фибриноидного и мукоидного набухания волокон, а через 5 суток ее утолщение было связано с ангиогенезом, пролиферацией клеток и активизацией синтеза коллагена. Известно, что очаги микрокровоизлияний, отмечаемые нами в участках надкостницы на уровне перелома, замедляют периостальный остеогенез [19]. Вместе с тем, уже через 3-5 суток после операции индуцибельные остеогенные клетки камбиального слоя надкостницы формировали трабекулы ретикулофиброзной костной ткани.