Функциональная структура и устойчивость растительных сообществ нагорно-байрачных ландшафтных комплексов

Автор: Невский С.А., Давиденко О.Н.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1 т.9, 2007 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена оценке функционального состояния нагорно-байрачных растительных сообществ юга Саратовского Правобережья. Применен методический подход, предусматривающий построение стандартных распределений видов (геометрических рядов и Мак-Артура) и их сравнение с помощью нормированного индекса Шеннона. Выявлены сообщества разной степени устойчивости и дана экологическая интерпретация наблюдаемых закономерностей.

Короткий адрес: https://sciup.org/148197904

IDR: 148197904 | УДК: 581,524

Текст научной статьи Функциональная структура и устойчивость растительных сообществ нагорно-байрачных ландшафтных комплексов

УÄÊ 581.524

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ НАГОРНО-БАЙРАЧНЫХ

ЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Саратовский государственный университет им. Н.Г. ×ернышевского, г. Саратов

Статья посвящена оценке функционального состояния нагорно-байрачных растительных сообществ юга Саратовского Правобережья. Применен методический подход, предусматривающий построение стандартных распределений видов (геометрических рядов и Мак-Артура) и их сравнение с помощью нормированного индекса Шеннона. Выявлены сообщества разной степени устойчивости и дана экологическая интерпретация наблюдаемых закономерностей.

Bʙeäение

Оценка состояния лесных и лесостепных экосистем и прогноз их грядущих изменений необходимы для разработки экологических основ сохранения и воспроизведения лесных ресурсов, а также формирования сети охраняемых и рекреационных территорий [4]. При этом подходы к определению функционального состояния лесных растительных сообществ и установлению времени стабилизации лесных фитоценозов после нарушений на основании индексов энтропии остаются недостаточно проработанными. Вместе с тем энтропийно-информационный анализ в экологии зарекомендовал себя в качестве надежного метода оценки состояния экосистем [5, 8]. Целью работы была оценка степени функциональной структурированности наиболее распространенных в южной части Приволжской возвышенности растительных сообществ, сформированных в нагорно-байрачных комплексах типов местообитаний, нa основе определения их энтропии.

Материал и метоäы

Исследования проводились в 2003-2006 гг. на территории южной части Приволжской возвышенности, в Красноармейском районе Саратовской области. Район исследования относится к степной зоне (подзона типчаково-ковыльных степей) [11], лесные сообщества приурочены главным образом к нагорно-байрачным ландшафтным комплексам.

В основу работы положены геоботанические описания 17 наиболее распространенных в районе исследования растительных сообществ, в том числе 12 лесных ассоциаций, имеющих естественное, двух - искусственное происхождение и

3 степных фитоценозов. Bсе естественные сообщества являются условно ненарушенными, т.е. не испытывают заметного антропогенного воздействия. Геоботанические описания выполнены по стандартной методике [14] на площадках 400 м2 в лесных и 100 м2 - в степных сообществах. Экологическую структуру сообществ оценивали при помощи индексов увлажнения, трофности и освещенности, рассчитанных для каждого фитоценоза через проективное покрытие входящих в состав сообщества экологических групп видов [6, 13].

В качестве меры энтропии сообщества использовали индекс Шеннона, рассчитанный через распределение относительных проективных покрытий видов [7, 15, 16]. Был применен методический подход, предусматривающий построение стандартных распределений геометрических рядов и Мак-Артура, соответствующих экспериментальному, и их последующее сравнение с помощью нормированного индекса Шеннона. Этот подход был широко апробирован на примере различных лесных ассоциаций Средней Сибири [2, 3, 9, 10]. Соответствие распределения экспериментальных данных геометрическому ряду предполагает сформированность сообщества в результате конкурентной борьбы между видами, ведущей к максимальной упаковке экологических ниш. Альтернативой такому распределению выступает распределение Мак-Артура, при котором захват экологических ниш видами признается случайным [7]. Таким образом, по близости экспериментального индекса Шеннона конкретного растительного сообщества к той или иной теоретической модели распределения можно судить о степени сформированности и функциональной устойчивости сообщества.

Результаты и обсуæäение

На характер пространственного распределения растительности в районе исследования значительное влияние оказывает рельеф, перераспределяющий важнейшие экологические факторы и трансформирующий тепловой и гидрологический режимы [1]. На изученной территории наблюдается общая закономерность приуроченности естественных лесов к днищам балок и их теневым склонам. Световые склоны большей частью остепнены. Плакорные участки частично распаханы, частично используются под выпас и сенокошение, небольшие территории заняты смешанными искусственными посадками древесных пород.

В пределах естественных лесных сообществ наблюдаются свои закономерности распределения по элементам рельефа, проявляющиеся в основном в смене доминантов и содоминантов напочвенного покрова, а при значительном изменении условий - и в смене лесообразующих дре- весных пород.

К днищам суходольных балок приурочен липняк снытевый, теневые склоны заняты преимущественно дубравами ландышево-дубравномятликовой и ландышевой, липняком дубравномятликовым. В верхних частях теневых склонов распространены более ксерофильные ассоциации -липняк мезофитно-разнотравный и дубрава разнотравно-злаковая. На световых склонах встречается дубрава остепненная, но чаще эти местообитания остепнены.

В днищах балок с проточным увлажнением формируются вязовники, липо-осинники и ольшаники, в травяном покрове которых абсолютно доминируют сныть обыкновенная и крапива. На теневых склонах распространены липняки и дубо-липняки с мезофильным и гигромезофильным разнотравьем. В нижних частях световых склонов -дубравы ландышевая и разнотравно-злаковая [12].

На состав и структуру растительности влияют также профильные характеристики балок. Если русло их широкое и пологое, то получают

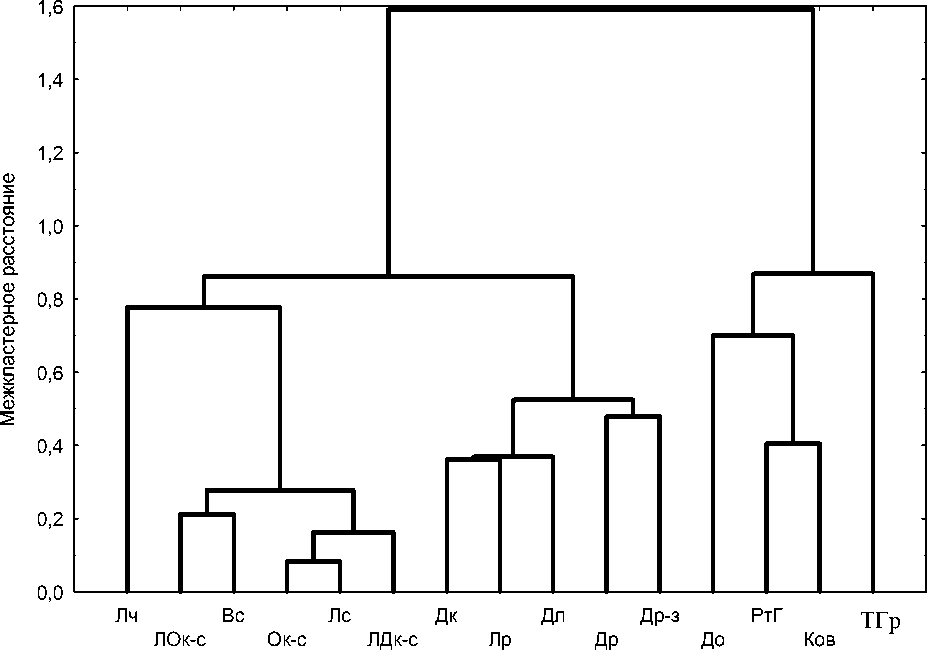

Рис. 1. Результаты оценки экологического сходства сообществ методом кластерного анализа.

Сообщества: Лч – липняк чистотеловый, ЛОк-с – липо-осинник крапивно-снытевый, Вс – вязовник снытевый, Ок-с – ольшаник крапивно-снытевый, Лс – липняк снытевый, ЛДк-с – липо-дубрава крапивно-снытевая, Дк – дубрава кирказоновая, Лр – липняк разнотравный, Дл – дубрава ландышевая, Др – дубрава разнотравная, Др-з – дубрава рaзнотравно-злаковая, До – дубрава остепненная, РтГ – разнотравно-грудницевый фитоценоз, Ков – ковыльный фитоценоз, ТГр – типчаково-грудницевый фитоценоз

распространение дубравы и липо-дубравы (сны-тевая, кирказоновая, чистотеловая и др.). П о мере углубления балки и увеличения крутизны ее скло-нов происходит повышение затененности и увлаж-нения местообитаний - формируются липовые сообщества с доминированием в напочвенном покрове сныти, чрапивы и других влаголюбивых видов. П о мере уменьшения глубины балки в верхней ее части происходит иссушение место -обитаний - снова встречаются дубравы и липо-дубравы от снытевой до разнотравно-злаковой.

На рис. 1 чредставлены результаты кластеризации естественных сообществ на основании сходства их экологических индексов влажности, трофности и освещенности, оычисленных для напочвенного покрова. П о обобщенной оценке структурной организации сообщества четко раз -деляются на три группы, в чоду которых идет снижение коэффициентов влажности и увеличе-ние освещенности. Инчекс трофности почв дает менее выраженный градиент в этом направле-нии и варьирует в пределах каждой из групп. Липняк чистотеловый по обобщенной оценке эко -логических индексов стоит несколько обособлен -но в группе фитоценозов наиболее увлажненных местообитаний. В ксерофитных сообществах подобное же положение занимает типчаково-грудницевый фитоценоз.

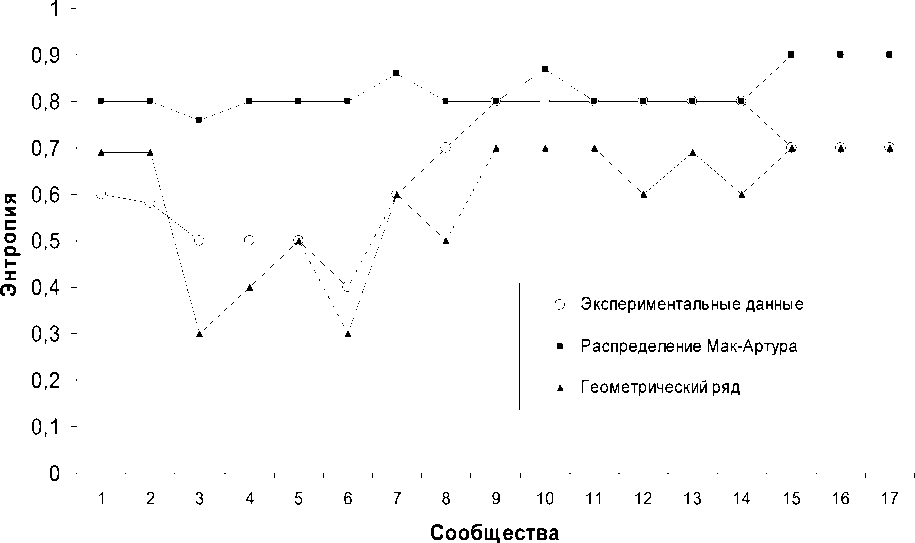

Оценка устойчивости изученных раститель-ных сообществ (рис. 2) показала, что в пределах каждой экологической группы фитоценозов пред -ставлены сообщества разной степени функцио-нальной сформированное™ и стабильности.

Энтропия всех степных фитоценозов полное -тью совпадает с таковой, рассчитанной для распределения геометрических рядов, что подтверждает наиболее полное соответствие данных со -обществ экологическим условиям местообита -ния и свидетельствует о структуре этих сооб-ществ, кчк основанной на дифференциации экологических ниш. Среди лесных ассоциаций наибольшей функциональной устойчивостью (распределение видов совпадает с геометрическим рядом) характеризуются дубрава ландышевая и липо - дубрава крапивно-снытевая. члизкими к данному состоянию являются липняк и вязовник снытевые.

При наличии части свободных ресурсов мес-тообитания, не распределенных между видами, значение энтропии стремится к нулю. Это характерно для наиболее влажных вариантов место -обитаний и сформированных здесь ассоциаций -

. 2.

-

1 - , 2 - - , 3,

-

4 , 5 - - . 6,

7 , 8 , 9,

10 , 11 - , 12,

13 , 14 , 15 -,

16 , 17- ольшаника крапивно-снытевого и липо-осинника крапивно-снытевого. Есть основание предположить, что подобные значения энтропии для данных сообществ связаны с тем, что в изученной ситуации они являются ненасыщенными в видовом отношении из-за отсутствия возможности заноса зачатков растений, приспособленных к условиям избыточного увлажнения. В таком случае проявляется абсолютное доминирование одного или двух видов, а доля участия остальных минимальна.

Примером сообществ, которые сформировались в результате случайного захвата экологических ниш видами и не пришли еще к устойчивому равновесию между компонентами, являются искусственные посадки, а также пограничные со степью участки леса - дубравы разнотравнозлаковая и остепненная (распределение видов этих фитоценозов полностью соответствует значениям распределения Мак-Артура). Дубравы кирказоновая и разнотравная занимают промежуточное положение между двумя теоретическими моделями распределения видов в сообществе, чуть больше тяготея к модели Мак-Артура. Липняк чистотеловый и вязовник снытевый также являются сообществами со средней степенью сформированности структуры, но со смещением в сторону геометрических рядов.

Список литературы Функциональная структура и устойчивость растительных сообществ нагорно-байрачных ландшафтных комплексов

- Болдырев В.А. Естественные леса Саратовского Правобережья. Эколого-ценотический очерк. Саратов, 2005.

- Зырянова О.А., Абаимов А.П., Бугаенко Т.Н. Оценка видового разнообразия коренных лиственничных ассоциаций криолитозоны и его послепожарной динамики на основе информационного индекса Шеннона//Сибир. экол. журн. 2004. № 5.

- Зырянова О.А., Бугаенко Т.Н., Бугаенко Н.Н. К вопросу изучения видового разнообразия коренных лесов криолитозоны Сибири//Исследовано в России (электронный журнал). 2002. №198; http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/198.pdf.

- Коломыц Э.Г. Эмпирическая имитация регионального биоклиматического тренда экосистемами локального уровня//Изв. Самар. НЦ РАН. 2005. Т. 7, № 1.

- Крамаренко С.С. Метод использования энтропийно-информационного анализа для количественных признаков//Изв. Самар. НЦ РАН. 2005. Т. 7, № 1.

- Матвеев Н.М. Биоэкологический анализ флоры и растительности (на примере лесостепной и степной зоны): учебное пособие. Самара, 2006.

- Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. М., 1992.

- Савинов А.Б. Метод биоиндикации экосистем по соотношению адаптивных и инадаптивных потенциалов популяций и биоценозов (информационно-энтропийный аспект)//Методы популяционной биологии: Сб. материалов VII Всерос. популяционного семинара. Сыктывкар, 2004.

- Тараканова Ю.В. Использование нормированного индекса Шеннона для индикации коренных и условно-коренных сообществ//Тез. 7-й Пущинской шк.-конф. мол. ученых. Пущино, 2003.

- Тараканова Ю.В. Применение индекса Шеннона-Уивера для индикации структуры растительных сообществ//Тез. 6-й Пущинской шк-конф. мол. ученых. Пущино, 2002.

- Тарасов А.О. Основные географические закономерности растительного покрова Саратовской области. Саратов, 1977.

- Филиппова С.А., Невский С.А. Особенности структуры лесных сообществ в зависимости от положения в рельефе//Вопросы биологии, экологии, химии и методики обучения: Сб. науч. ст. Вып. 7. Саратов, 2004.

- Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М., 1983.

- Юннатов А.А. Типы и содержание геоботанических исследований. Выбор пробных площадей и заложение экологических профилей//Полевая геоботаника. М.; Л., 1964. Т. 3.

- Gatson K.J. Biodiversity-measurement. Progress in physical geography. 1994. 18 (4).

- Peet R.K. The measurement of species diversity//Ann. review of ecology and systematics. 1974. № 5.