Функциональное состояние центральной нервной системы у врачей-интернов с разным уровнем успешности обучения в военно-медицинском вузе

Автор: Тимофеев Дмитрий Аркадьевич, Нечаев Николай Викторович, Бочкарева Наталья Александровна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология и патофизиология

Статья в выпуске: 2 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Исследованы характеристики функционального состояния ЦНС и когнитивных функций у врачей-интернов с разным уровнем успешности обучения в интернатуре военно-медицинского вуза. Показано, что сила процесса возбуждения, помехоустойчивость, функциональная подвижность нервных процессов, развитие словеснологического мышления, вербальной и оперативной памяти, распределения и переключения внимания являются важнейшими предпосылками успешности их военно-профессиональной подготовки.

Функциональное состояние центральной нервной системы, врачи-интерны, успешность обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/14916877

IDR: 14916877

Текст научной статьи Функциональное состояние центральной нервной системы у врачей-интернов с разным уровнем успешности обучения в военно-медицинском вузе

-

1По вышенное внимание к первичной специализации выпускников военно-медицинских вузов в интернатуре вызвано тем, что от их подготовленности зависит качество лечебно-профилактических мероприятий в Вооруженных Силах РФ.

При решении проблем, связанных с поиском путей повышения эффективности обучения и деятельности военных специалистов, особое значение придается изучению функционального состояния их организма и военно-профессиональной адаптации.

Функциональное состояние организма является продуктом включения военных врачей в процесс первичной специализации в интернатуре, в ходе которого оно формируется, преобразуется и, в результате адаптации к условиям обучения на послевузовском этапе подготовки, во многом определяет ее успешность. Поэтому в физиологии военного труда особое значение придается исследованию функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС), координирующей процессы адаптации целостного организма. Это связано с возможностью в ходе психофизиологического сопровождения процесса подготовки выпускников военно-медицинских вузов в интернатуре формировать у них профессионально важные качества, обеспечивающие успешность профессионального обучения военных врачей.

Материалы и методы. Распределение интернов по группам успешности обучения (УО) в интернатуре проводилось ретроспективно, на основе экспертной оценки, данной преподавателями профильной кафедры. Оценка осуществлялась по общепринятой в профессиональном психофизиологическом отборе десятибалльной шкале [3]. В 1 группу (высокий уровень УО) отнесены интерны, получившие оценку экспертов 7–10 баллов, во 2 группу (хороший уровень УО) — интерны, получившие 4–6 баллов и в 3 группу (удовлетворительный уровень УО) отнесены интерны, получившие 1–3 балла.

Всего было обследовано 146 врачей-интернов, обучающихся в интернатуре по специальности «общая врачебная практика» (семейная медицина). Выбор военных врачей этой специальности связан с особым значение данных специалистов для ВС РФ: «стратегически важным для медицинской службы Вооруженных Сил РФ является объективная реальная потребность войскового (корабельного) звена в специалистах общей практики с высоким уровнем профессиональной подготовки, способных компетентно, квалифицированно, а главное — самостоятельно оказывать лечебно-профилактическую помощь и решать все профессиональные задачи в объеме функциональных обязанностей.» [1]. В первую группу были включены 26 человек, во вторую группу - 87 человек и в третью группу - 33 человека. Обследование проводилось однократно в лабораторных условиях.

Интерес представляли показатели подвижности нервной системы, определяющей способность к быстрой смене возбуждения и торможения, а также силы процесса возбуждения нервной системы и ско-

рости движения нервных процессов, характеристики когнитивных функций, имеющих прямое отношение к условно-рефлекторной и поведенческой деятельности врачей-интернов военно-медицинского института в период их первичной специализации в интернатуре.

Для этого использовались методики, рекомендованные для проведения профессионального психофизиологического отбора в военные вузы и исследований военного труда [2, 3]. Для исследования качеств внимания и помехоустойчивости использовалась корректурная проба (с воздействием помех) и методика «Черно-красная таблица»; для исследования силы и подвижности нервных процессов применялся теппинг-тест. Кроме того, исследовались память (по методике «Вербальная память») и мышление (по методике «Аналогии»).

Обработка результатов проводилась с помощью пакета прикладных программ «Statistica — 6.0». Оценке достоверности различий между средними значениями показателей предшествовала проверка на нормальность распределения по коэффициенту асимметрии и визуально. Достоверность различий определялась с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования функционального состояния ЦНС у врачей-интернов по показателям устойчивости внимания, темпа психических процессов, степени утомляемости внимания в процессе работы и помехоустойчивости (корректурная методика) представлены в табл. 1.

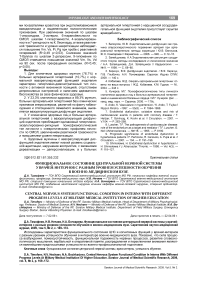

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что более успешные в обучении врачи-интерны при деятельности в условиях ограничений по времени и воздействия помех обладали самыми высокими характеристиками функцио-

Рис. 1. Динамика продуктивности деятельности при выполнении корректурной пробы врачами-интернами с разным уровнем успешности обучения

-

*3 – показатель достоверности различий при сравнении показателей врачей-интернов с высокой и хорошей успеваемостью (1 и 2 группы) с врачами-интернами с удовлетворительной успеваемостью (3 группа)

Таблица 1

Показатели работы с корректурной методикой врачей-интернов с разным уровнем успешности обучения

|

Показатели и периоды обследования |

Уровни успешности обучения |

|||

|

1 (высокий) |

2 (хороший) |

3 (удовлетворит.) |

||

|

Пр. 1 мин |

М |

242,81* |

239,60* |

214,68 |

|

ДИ |

215,93 ^ 269,69 |

227,83 ^ 251,37 |

191,58 ^ 237,78 |

|

|

Нд. 1 мин |

М |

0,94* |

0,93 |

0,91 |

|

ДИ |

0,92 ^ 0,95 |

0,92 ^ 0,94 |

0,87 ^ 0,96 |

|

|

Пр. 2 мин |

М |

203,59* |

200,77* |

178,76 |

|

ДИ |

184,03 ^ 223,16 |

190,83 ^ 210,70 |

162,22 ^ 195,30 |

|

|

Нд. 2 мин |

М |

0,93 # |

0,91 |

0,92 |

|

ДИ |

0,91 ^ 0,96 |

0,89 ^ 0,93 |

0,87 ^ 0,97 |

|

|

Пр. 3 мин |

М |

196,19 |

190,55 |

181,08 |

|

ДИ |

174,76 ^ 217,62 |

181,85 ^ 199,25 |

162,15 ^ 200,01 |

|

|

Нд. 3 мин (с помехами) |

М |

0,93*# |

0,88 |

0,90 |

|

ДИ |

0,90 ^ 0,95 |

0,86 ^ 0,90 |

0,86 ^ 0,94 |

|

|

Пр. 4 мин |

М |

197,03* |

191,80* |

176,52 |

|

ДИ |

177,58 216,48 |

182,64 200,95 |

154,22 198,82 |

|

|

Нд. 4 мин |

М |

0,92# |

0,89 |

0,89 0,97 |

|

ДИ |

0,89 0,95 |

0,87 0,92 |

182,88 |

|

|

Пр. 5 мин |

М |

200,19 |

197,83* |

162,23 |

|

ДИ |

176,97 223,41 |

188,86 206,81 |

203,53 |

|

|

Нд. 5 мин |

М |

0,92 |

0,92 |

0,89 |

|

ДИ |

0,90 0,95 |

0,90 0,93 |

0,81 0,97 |

|

|

Пр. 6 мин |

М |

200,46 |

190,57 |

182,92 |

|

ДИ |

174,81 226,11 |

180,90 200,23 |

162,29 203,55 |

|

|

Нд. 6 мин (с помехами) |

М |

0,93# |

0.91 |

0,94# |

|

ДИ |

0,91 0,95 |

0,89 0,93 |

0,92 0,96 |

|

П р и м еч а н и е : М — средняя; ДИ — 95% доверительный интервал; Пр. — продуктивность; Нд. — надежность; # * — достоверность различий (р < 0,05) при сравнении показателей врачей-интернов 1-го уровня успешности обучения со 2-м и 3-м соответственно.

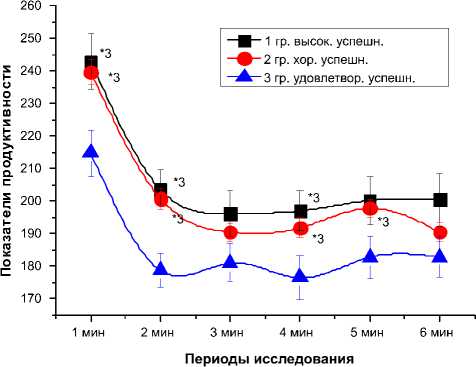

Рис. 2. Динамика надежности деятельности при выполнении корректурной пробы врачами-интернами с разным уровнем успешности обучения

Периоды исследования

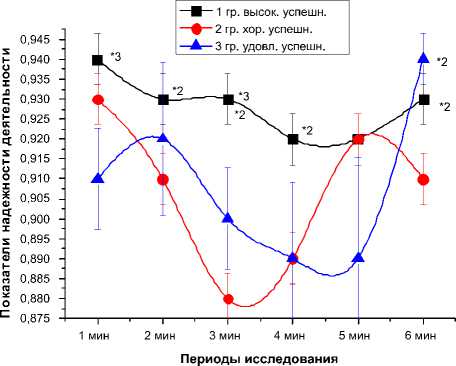

Рис. 3. Динамика показателя частоты касаний при выполнении теппинг-теста вра-чами-интернами с разным уровнем успешности обучения

-

*2 *3 – показатель достоверности различий при сравнении показателей врачей-интернов с высокой (1 группа) с врачами-интернами с хорошей успеваемостью (2 группы) и удовлетворительной успеваемостью (3 группа)

соответственно

-

*2, *3 – показатель достоверности различий при сравнении показателей врачей-интернов с высокой успеваемостью

(1 группа) с врачами-интернами с хорошей (2 группа) и удовлетворительной успеваемостью (3 группа) соответственно

Таблица 2

Показатели теппинг-теста у врачей-интернов с разным уровнем успешности обучения

|

Показатели и периоды обследования |

Уровни успешности обучения |

|||

|

1 (высокий) |

2 (хороший) |

3 (удовлетворит.) |

||

|

Количество касаний за 5 сек. |

М |

36,90 |

36,77 |

37,24 |

|

ДИ |

34,65 : 3915 |

35,34 : 38,19 |

34,67 : 39,80 |

|

|

Количество касаний с 5 до 10 сек. |

М |

34,97 |

36,75 |

35,35 |

|

ДИ |

32,27 : 37,66 |

35,42 : 38,09 |

32,41 : 38,30 |

|

|

Количество касаний с 10 до 15 сек. |

М |

35,07 |

34,88 |

36,59 |

|

ДИ |

33,26 : 36,88 |

33,71 : 36,04 |

33,23 : 39,95 |

|

|

Количество касаний с 15 до 20 сек. |

М |

34,73 |

33,64 |

33,12 |

|

ДИ |

33,04 : 36,42 |

32,26 : 35,03 |

30,46 : 33,78 |

|

|

Количество касаний с 20 до 25 сек. |

М |

33,60* |

32,37 |

29,88 |

|

ДИ |

31,81 : 35,39 |

31,23 : 33,51 |

25,50 : 34,26 |

|

|

Количество касаний с 25 до 30 сек. |

М |

34,30*# |

32,20 |

29,71 |

|

ДИ |

32,44 : 36,16 |

30,84 : 33,56 |

25,19 : 34,22 |

|

П р и м еч а н и е : М – средняя; ДИ – 95% доверительный интервал; * - достоверность различий (р < 0,05) при сравнении с показателями врачей-интернов с удовлетворительным, а # - с показателями врачей-интернов с хорошим уровнем успешности обучения

Таблица 3

Показатели психических познавательных процессов у врачей-интернов с разным уровнем успешности обучения

|

Показатели психических познавательных процессов и методики исследования |

Уровни успешности обучения |

|||

|

1 (высокий) |

2 (хороший) |

3 (удовлетворит.) |

||

|

Мышление («Аналогии», баллов) |

М |

15,62 |

15,06 |

15,19 |

|

ДИ |

14,47 : 16,78 |

14,44 : 15,68 |

13,68 : 16,71 |

|

|

Память («Вербальная память», баллов) |

М |

13,08#* |

11,56 |

10,54 |

|

ДИ |

12,10 : 14,07 |

10,95 : 12,16 |

9,31 : 11,76 |

|

|

Внимание и оперативная память |

М |

7,00#* |

5,06* |

3,04 |

|

(«Черно-красная таблица», стенов) |

ДИ |

6,10 : 7,90 |

4,40 : 5,73 |

1,96 : 4,12 |

П р и м еча н ие : М – средняя; ДИ – 95% доверительный интервал; * - достоверность различий (р<0,05) при сравнении с показателями врачей-интернов с удовлетворительным, а # - с показателями врачей-интернов с хорошим уровнем успешности обучения нальной подвижности нервной системы (рис. 1) и надежности выполняемой работы (рис. 2), которые во многом определяют формирование и реализацию системного ответа, лежащего в основе любой деятельности, а также толерантности к воздействию помех.

Подвижность нервных процессов и их утомляемость в процессе интенсивной деятельности у врачей-интернов с разным уровнем УО определялись по показателям теппинг-теста (табл. 2).

Сохранение количества касаний при выполнении теппинг-теста к концу испытания у врачей-интернов с высоким уровнем УО (рис. 3) свидетельствует о преобладании характеристик силы, подвижности и выносливости процесса возбуждения их нервной системы в сравнении с аналогичными показателями у врачей-интернов с более низким уровнем УО.

Показатели психических познавательных процессов: мышления (по методике «Аналогии»), памяти (по методике «Вербальная память»), способности к распределению и переключению внимания (по методике «Черно-красная таблица») врачей-интернов с разным уровнем УО представлены в табл. 3.

Из представленных в табл. 3 данных видно, что успешность обучения врачей-интернов в военномедицинском институте определяется уровнем развития комплекса когнитивных процессов, имеющих ранг профессионально важных качеств, для лиц данной специальности, включающего мышление, распределение и переключение внимания, память. Показатели развития указанных познавательных процессов в разных группах успешности обучения врачей-интернов имеют типичные тенденции: чем выше успешность обучения, тем лучше развиты эти качества.

Итак, функциональное состояние ЦНС по характеристикам силы процесса возбуждения, помехоустойчивости, функциональной подвижности нервных процессов, развития словесно-логического мышления, вербальной и оперативной памяти, а также распределения и переключения внимания являются важнейшими предпосылками успешности военнопрофессиональной подготовки врачей-интернов в военно-медицинском вузе.

Список литературы Функциональное состояние центральной нервной системы у врачей-интернов с разным уровнем успешности обучения в военно-медицинском вузе

- Межведомственный образовательный стандарт послевузовской профессиональной подготовки военных врачей. Специальность: № 040110 -«Общая врачебная практика (семейная медицина)»: Утв. Нач. ГВМУ МО РФ 28.10.2002 г.//Бюллетень нормативных актов. -2002. -С. 64.

- Методы исследования в физиологии военного труда: Руководство/Под ред. В.С. Новикова. -М.: Военное издательство, 1993. -240 с.

- Основы военного профессионального психологического отбора: Методическое пособие/Под ред. В.И. Лазуткина, В.А. Жильцова, Г.М. Зараковского, Н.П. Островского. -М.: Военное издательство, 2005. -463 с.