Функциональное состояние голени и стопы у больных с дефектами пяточной кости в процессе лечения

Автор: Щуров В.А., Исмайлов Г.Р., Самусенко Д.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2003 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ комплексного обследования функционального состояния конечностей у 12 больных с внутрисуставными дефектами пяточной кости в процессе лечения методом чрескостного остеосинтеза. В результате лечения у больных восстановлена опорность стопы, увеличены резервные возможности сосудистого русла дистальных отделов конечности.

Пяточная кость, внутрисуставной дефект, чрескостный остеосинтез, функциональное с

Короткий адрес: https://sciup.org/142120588

IDR: 142120588

Текст научной статьи Функциональное состояние голени и стопы у больных с дефектами пяточной кости в процессе лечения

Посттравматические дефекты пяточной кости существенно нарушают опороспособность стопы и требуют хирургического лечения. В нашем Центре разработана методика лечения данной патологии с применением аппарата внешней фиксации [1]. Однако эффективность лечения изучена недостаточно.

Настоящее исследование выполнено с целью анализа функционального состояния нижней конечности до и после оперативного устранения дефекта пяточной кости и ликвидации деформации стопы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы 12 больных (из них 11 – мужчины) в возрасте от 26 до 55 лет с посттравматическим внутрисуставным дефектом пяточной кости до лечения в клинике института, в конце периода дистракции, в конце периода фиксации, в ближайшие и отдаленные сроки после лечения.

У всех больных с помощью компьютеризированного биомеханического комплекса «OR-THO-SYSTEM» (Россия) определялось распределение нагрузки на отделы стопы при стоянии.

С помощью динамометрического стенда на- шей конструкции [2] оценивались максимальные моменты силы передней и задней групп мышц голени. Оценка демпферных свойств мягких тканей опорной поверхности стопы производилась с помощью разработанного нами [3] плантоплетизмографа.

Скорость кровотока в бедренной, подколенной и задней большеберцовой артериях и тыльной артерии стопы определялась с использованием ультразвуковой допплерографической установки «ANGIODOP».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе опороспособности у обследуемых до лечения выявлено снижение показателя опорности как больной, так и интактной конечностей (соответственно 82%±8 и 87%±7). При этом соотношение распределения нагрузки на передней и задний отделы стопы составляло не 2:3, как должно быть в норме, а 3:7 – на больной и 3:2 – на интактной конечности (табл. 1).

Таблица 1.

Распределение нагрузки на отделы стопы при стоянии

|

Этап лечения |

Передний отдел стопы |

Задний отдел стопы |

||

|

здоровая |

больная |

здоровая |

больная |

|

|

До лечения |

48,6 ± 12,4 |

24,1 ± 10,1 |

38,2 ± 11,3 |

57,3 ± 11,9 |

|

После лечения |

35,4 ± 14,3 |

18,0 ± 8,9 |

60,6 ± 14,0 |

63,7 ± 12,4 |

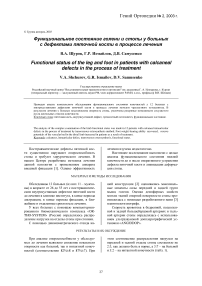

При более подробном анализе распределения нагрузки выявляется, что типичным для больной конечности является нагружение зоны основания 5 плюсневой кости, а для интактной – зоны головок 3-5 плюсневых костей (рис. 1).

Рис. 1. Распределение нагрузки на отделы стопы больного К. с внутрисуставным дефектом левой пяточной кости до лечения.

После окончания лечения опорность больной и интактной стоп достигла соответственно 82% ± 12 и 96% ± 2. При этом возросла нагрузка на задние отделы стоп. Соотношение нагружения передних и задних отделов стоп составило соответственно 1,1:4 на больной и 2:3 на интактной конечностях.

Представляет интерес анализ переносимости мягкими тканями опорной поверхности стопы прилагаемых извне нагрузок. Расчет идет по давлению на площадку ограниченных размеров, необходимому для пережатия артериол. Системное систолическое артериальное давление составило 136 ± 4 мм рт. ст. В процессе лечения нормализовалась величина давления, необходимая для пережатия сосудов в переднем отделе интактной стопы (табл. 2) и возросла величина необходимой нагрузки на задний отдел стопы. До лечения показатель плантоплетизмометрии был наименьшим на область пяточного бугра больной стопы (2,26 ± 0,10 Н). В процессе лечения этот показатель возрос на 26%, что в значительной степени объясняется увеличением степени гидратации тканей. После окончания лечения стали выше демпферные свойства тканей переднего и заднего отделов опорной поверхности больной стопы и заднего отдела интактной стопы.

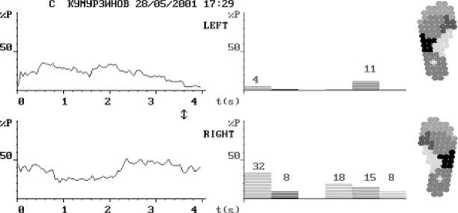

В группе больных, обследованных в различные сроки после окончания лечения, выявлена характерная динамика восстановления момента силы мышц голени (рис. 2). В течение первых 6 месяцев сила мышц восстанавливалась до тех же значений относительно силы интактной конечности, что и до лечения. В дальнейшем ее уровень становился выше.

Таблица 2.

Показатели плантоплетизмометрии опорной поверхности стопы

|

Этап лечения |

n |

Передний отдел стопы |

Задний отдел стопы |

||

|

здоровая |

больная |

здоровая |

больная |

||

|

До лечения |

7 |

2,8 ± 0,3 |

2,4 ± 0,1 |

2,3 ± 0,1 |

2,3 ± 0,1 |

|

Лечение |

8 |

2,5 ± 0,2 |

2,9 ± 0,3 |

2,6 ± 0,1 |

2,9 ± 0,2 |

|

После лечения |

4 |

2,4 ± 0,3 |

3,2 ± 0,2 |

2,7 ± 0,4 |

2,7 ± 0,6 |

Рис. 2. Динамика восстановления момента силы мышц ТСС (1 ряд) и ПСС (2 ряд) после лечения в процентах от уровня интактной конечности.

Сократительная способность мышц голени до лечения на больной конечности была снижена. Сила мышц тыльных сгибателей стопы (ТСС) составляла 64%, сила мышц подошвенных сгибателей стопы – 50% от уровня показателей интактной конечности (табл. 3).

Таблица 3.

Максимальный момент силы мышц голени (Н*м)

|

Этап лечения |

Сила мышц-ТСС |

Сила мышц-ПСС |

||

|

здоровая |

больная |

здоровая |

больная |

|

|

До лечения (12) |

55,5 ± 5,0 |

35,3 ± 5,3 |

105,5 ± 9,0 |

53,3 ± 9,0 |

|

После лечения (7) |

38,6 ± 7,0 |

17,3 ± 4,1 |

61,8 ± 9,7 |

29,7 ± 6,1 |

Линейная скорость кровотока по подвздошной, подколенной, задней большеберцовой артериям и тыльной артерии стопы до лечения практически не отличалась на больной и интактной конечностях (табл. 4). После окончания лечения выявлено ускорение кровотока по тыльной артерии стопы больной конечности.

Таблица 4.

Линейная скорость кровотока по артериям конечности (см/с)

|

Артерии |

До лечения |

После лечения |

||

|

здоровая |

больная |

здоровая |

больная |

|

|

Подвздошн. |

16,9 ± 1,2 |

17,4 ± 1,4 |

13,7 ± 1,9 |

14,3 ± 1,8 |

|

Подколен. |

7,2 ± 0,6 |

6,1 ± 1,4 |

7,4 ± 1,0 |

6,2 ± 0,6 |

|

ЗББ |

6,3 ± 0,9 |

6,1 ± 1,4 |

8,9 ± 1,0 |

6,4 ± 1,4 |

|

ТАС |

3,7 ± 0,5 |

3,9 ± 0,6 |

4,3 ± 1,3 |

6,6 ± 1,4 |

При этом на тыле стопы после окончания лечения больных, по данным лазерной флоуметрии, скорость капиллярного кровотока не была увеличена (соответственно 2,68 ± 0,43 и 2,30 ± 0,29 мл/мин*100 см3). Однако определяемый после проведения ишемической функциональной пробы индекс пикового кровотока на интактной стопе составил 2,1, а на леченной – 3,2.

Дополнительно проведенные с помощью ульт- развуковой диагностической установки исследования диаметра подколенной артерии выявили некоторое увеличение ее просвета на больной конечности – 59 мм (на здоровой – 54 мм).

Таким образом, в процессе лечения больных восстанавливается опорность стопы, снижение силы мышц голени купируется уже через 6 месяцев после снятия аппарата внешней фиксации, увеличиваются резервные возможности сосудистого русла дистальных отделов конечности.