Функциональное состояние и адаптационный потенциал у иностранных студентов с различным типом вегетативной регуляции в процессе обучения

Автор: Сатаркулова Айнура Манасовна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Оценка состояния студентов и динамический контроль за ним является важной задачей, поскольку позволяет своевременно выявлять у студентов донозологические состояния, предшествующие патологии, и способствовать сохранению здоровья. Цель. Оценка адаптивных возможностей организма, анализ изменений показателей вариабельности сердечного ритма у студентов с различными типами вегетативной регуляции, выявление донозологических состояний и ранних признаков патологии. Материалы и методы. В исследовании участвовало 302 студента в возрасте 21,54+1,43 года из Индии. Регистрировались основные параметры ВСР в течение 5 мин с использованием программно-аппаратного комплекса «Психофизиолог». Состояние и уровень здоровья оценивались по индексу функциональных изменений и шкале функциональных состояний. Результаты. По способу, предложенному Н. И. Шлык, выделены группы студентов с различными типами вегетативной регуляции: I (53 %) и II типы (5 %) - с умеренным и выраженным преобладанием центрального контура регуляции соответственно, III (35 %) и IV типы (7 %) - с умеренным и выраженным преобладанием автономного контура регуляции соответственно. У каждого из студентов определены основные параметры ВСР и адаптационного потенциала, характеризующие функциональное состояние и уровень здоровья. Выводы. Показано, что для 82 % обследуемых с I типом, 53 % со II типом, 94 % c III типом и 95 % с IV типом регуляции характерно состояние удовлетворительной адаптации, физиологические процессы сохраняются на оптимальном уровне. В группе студентов I типа у 18 % студентов адаптивные возможности организма снижены, выявлено состояние умеренного напряжения. У 47 % обследуемых II типа также зафиксировано состояние резко выраженного напряжения, индикатором которого является чрезмерно высокое значение SI, низкие величины SDNN и TP, повышенное значение индекса функциональных изменений. В группе студентов с IV типом у 5 % учащихся в регуляции ритма сердца выявлены дисфункциональные признаки, характерные для патологии

Иностранные студенты, вариабельность сердечного ритма, типы вегетативной регуляции, адаптационный потенциал, функциональное состояние

Короткий адрес: https://sciup.org/14117546

IDR: 14117546 | УДК: 612.15(575.2) | DOI: 10.34014/2227-1848-2020-1-118-126

Текст научной статьи Функциональное состояние и адаптационный потенциал у иностранных студентов с различным типом вегетативной регуляции в процессе обучения

Введение. Учебная деятельность студентов в вузе сопровождается существенными изменениями функционального состояния организма, значительным напряжением регуляторных систем и в первую очередь вегетативной [1-4]. При длительном либо чрезмерном действии стресса могут проявляться временное рассогласование функций, снижение адаптационных возможностей, возникать дисфункциональные расстройства, психосоматические заболевания [5, 6]. Еще в большей степени подвергаются стрессовым воздействиям иностранные студенты [7, 8]. Иноязычная среда, изменение образа жизни, взаимоотно- шения в коллективе, новые формы учебы, различного рода физические, интеллектуальные и психоэмоциональные нагрузки - все это может создавать угрозы для здоровья и влиять на появление патологических нарушений.

В связи с этим вопросы оценки и динамического контроля за функциональным состоянием студентов, в т.ч. иностранных, весьма актуальны и по-прежнему остаются в поле зрения ученых. Надежным и эффективным методом, позволяющим не только оценивать характер напряжения регуляторных систем, но и определять тип вегетативной регуляции, является анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР). Данный метод в сочетании с измерением адаптационного потенциала (АП) – одного из индикаторов донозологической диагностики – может стать действенным инструментом выявления состояний, предшествующих развитию патологии.

Цель исследования. Оценка адаптивных возможностей организма, анализ изменений показателей вариабельности сердечного ритма у студентов с различными типами вегетативной регуляции, выявление донозологических состояний и ранних признаков патологии.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 302 практически здоровых студента из Индии в возрасте 21,54±1,43 года, обучающихся на 1, 3 и 5 курсах в Международной высшей школе медицины. Исследование было одобрено этическим комитетом при МВШМ (протокол заседания № 4 от 09.11.2016) и соответствует принципам, обозначенным в Хельсинкской декларации. Перед проведением исследования получено информированное согласие всех участников.

Функциональное состояние организма студентов в период учебной деятельности изучали на основе анализа вариабельности сердечного ритма с использованием программноаппаратного комплекса УПФТ-1/30 – «Психофизиолог» («Медиком МТД», Россия). Регистрацию проводили в положении сидя в течение 5 мин в соответствии с международным стандартом [9]. Определяли временные и частотные параметры ритма сердца: SDNN, мс – среднеквадратичное отклонение динамического ряда R-R-интервалов; Mo, мс – наиболее часто встречающееся значение длительности кардиоинтервалов; АМо, % – амплитуда моды, число значений интервалов, равных Мо, в процентах к общему числу зарегистрированных кардиоциклов; МхDMn, мс – разница наибольшего и наименьшего значений динамического ряда R-R-интервалов, вариационный размах; SI, усл. ед. – индекс напряжения регуляторных систем (Stress Index); ТР, мс2 – суммарная мощность спектра с высокочастотными (HF, мс2), низкочастотными (LF, мс2) и очень низкочастотными (VLF, мс2) компонентами. При спектральном анализе вычисляли относительное значение в процентах от суммарной мощности во всех диапазонах (HF%, LF%, VLF%).

В соответствии с рекомендациями Н.И. Шлык [10] проводили разделение студентов на группы с различным типом вегетативной регуляции: I тип – умеренное преобладание центральной регуляции (SI>100 усл. ед., VLF>240 мс2); II тип – выраженное преобладание центральной регуляции (SI>100 усл. ед., VLF<240 мс2); III тип – умеренное преобладание автономной регуляции (SI от 30 до 100 усл. ед., VLF>240 мс2); IV тип – выраженное преобладание автономной регуляции (SI<30 усл. ед., VLF>240 мс2).

Функциональное состояние оценивали по индексу функциональных изменений, который рассчитывали по формуле

ИФИ (баллы)=0,011×ЧСС+0,014×САД+0,008× ×ДАД+0,014×возраст (годы)+0,009×вес (кг)– –0,009×рост (см) – 0,27, где ЧСС – частота сердечных сокращений, уд./мин; САД – систолическое артериальное давление, мм рт. ст.; ДАД – диастолическое артериальное давление, мм рт. ст. [11].

Результаты исследования подвергали статистической обработке с использованием программы SPSS 16 for Windows. Проверку количественных данных на соответствие нормальному закону распределения при выборке n > 100 выполняли при помощи критерия Колмогорова–Смирнова, при выборке n<100 – критерия Шапиро–Уилка. При сравнении переменных с нормальным распределением использовали однофакторный дисперсионный анализ ANOVA с Posthoc-тестом Scheffe. Данные представлены как среднее и стандартное отклонение (М±SD). Переменные с отличным от нормального распределением сравнивали при помощи критерия Краскела–Уоллиса. В этом случае данные представлены в виде медианы (Ме), первого (Q 1 ) и третьего (Q 3 ) квартилей: Me (Q 1 ; Q 3 ). Статистически значимым принимали уровень различий при p≤0,001. При проведении множественных попарных сравнений выборок достигнутый в исследовании уровень значимости скорректирован с учетом поправки Бонферрони.

Результаты и обсуждение. В табл. 1 представлены значения временных и спектральных показателей у студентов с различным типом вегетативной регуляции.

Таблица 1

Table 1

Временные и спектральные показатели ВСР у студентов с различным типом вегетативной регуляции

Temporal and spectral indicators of HRV in students with various types of vegetative regulation

|

Показатели Parameters |

I тип Type 1 (n=159) |

II тип Type 2 (n=15) |

III тип Type 3 (n=107) |

IV тип Type 4 (n=21) |

р |

|

SDNN, мс SDNN, ms |

37,4±9,1 |

22,9±8,1 |

63,8±13,0 |

94,9±22,8 |

0,000 |

|

Мо, мс Мо, ms |

675 (625; 725) |

575 (525; 625) |

775 (675; 825) |

860 (775; 950) |

0,000 |

|

I/II: 0,002 |

|||||

|

III/IV: 0,003 |

|||||

|

АMo, % |

47 (41; 53) |

63 (54; 74) |

31 (26; 34) |

20 (15; 23) |

0,000 |

|

МхDMn, мс МхDMn, ms |

189,4±47,0 |

108,5±38,7 |

314,3±71,5 |

506,5±154,2 |

0,000 |

|

SI, усл. ед. SI, c. u. |

177 (134; 261) |

579 (311; 720) |

66 (47; 83) |

22 (19; 30) |

0,000 |

|

TP, мс2 TP, ms2 |

2367±1100 |

841±600 |

7311±3345 |

16392±8643 |

0,000 |

|

I/II: 0,420 |

|||||

|

VLF, мс2 VLF, ms2 |

734 (447; 1094) |

190 (151; 223) |

2363 (1620; 3188) |

5054 (2943; 8341) |

0,000 |

|

LF, мс2 LF, ms2 |

865 (532; 1280) |

291 (156; 474) |

2264 (1393; 3088) |

3780 (2625; 6110) |

0,000 |

|

HF, мс2 HF, ms2 |

482 (304; 767) |

139 (84; 367) |

1750 (1168; 2559) |

6082 (2746; 7791) |

0,000 |

|

VLF, % |

36,4±12,9 |

26,9±12,0 |

36,8±14,0 |

36,7±15,4 |

0,060 |

|

LF, % |

39,8±12,0 |

46,1±12,9 |

34,7±11,3 |

28,6±8,6 |

0,000 |

|

I/II: 0,286 |

|||||

|

III/IV: 0,171 |

|||||

|

HF, % |

23,7±10,8 |

27,0±12,2 |

28,5±12,3 |

34,9±12,2 |

I/III: 0,000 |

|

I/IV: 0,000 |

Студентов с умеренным преобладанием центрального контура (I тип) было 53 %, с выраженным (II тип) – 5 %, с умеренным преобладанием автономного контура (III тип) - 35 %, с выраженным (IV тип) – 7 %.

При анализе временных характеристик выявлено, что у студентов с преобладанием центральной регуляции (I и II типы) по сравнению типами III и IV достоверно меньше (в 1,6 и 2,6 раза соответственно) среднее квадратичное отклонение (SDNN). В этих же группах ниже, чем у лиц с III и IV типами, величина Мо, а также разброс кардиоинтервалов (MxDMn). Интегральный показатель степени напряжения регуляторных механизмов у студентов с I типом регуляции составляет 177 усл. ед. (в норме его величина равна 80–150 усл. ед.) [12]. У лиц II типа он составляет 579 усл. ед. и превышает нормативный показатель в 4 раза, что указывает на усиленную активность симпатического канала регуляции. Со стороны спектральных параметров отмечается уменьшение общей мощности спектра, отражающей суммарный эффект воздействия на сердечный ритм всех уровней регуляции. Особенно заметны изменения в группе со II типом регуляции – его величина снизилась в 4 раза, составив 841 мс2 (в норме 3466 мс2), что может косвенно указывать на снижение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы и низкую стрессо-устойчивость организма [12]. Снижение ТР влечет за собой сдвиги в волновой структуре ВСР: значения соответствующих параметров значительно ниже, чем в группах с III и IV типами регуляции. Вклад LF-колебаний в суммарную мощность спектра составил 46 %. Для лиц с III типом характерно умеренное преобладание парасимпатических влияний на сердце (умеренно высокие абсолютные значения SDNN, MxDMn, ТР при малых показателях SI), что указывает на достаточно высокие функциональные возможности организма и является признаком устойчивой адаптации к воздействиям учебных и психоэмоциональных нагрузок [13]. При этом умеренное преобладание дыхательных волн в структуре спектра согласуется с представлениями об адаптационно-трофическом защитном действии блуждающих нервов на сердце [14]. В группе обследуемых с IV типом явно доминирует парасимпатическая направленность, о чем свидетельствуют достоверно более высокие значения SDNN и MxDMn, общей мощности спектра (16392 мс2), а также сниженная, по сравнению с нормой, величина SI.

В процессе исследований у студентов определялся ИФИ, позволяющий оценивать и классифицировать адаптационный потенциал организма [15, 16]. Значения показателей, необходимых для вычисления ИФИ, даны в табл. 2.

Таблица 2

Table 2

Показатели гемодинамики, массы тела и роста у студентов с различным типом вегетативной регуляции

Indicators of hemodynamics, body weight and height in students with various types of vegetative regulation

|

Показатели Parameters |

I тип Type 1 (n=159) |

II тип Type 2 (n=15) |

III тип Type 3 (n=107) |

IV тип Type 4 (n=21) |

р |

|

ЧСС, уд./мин HR, b.p.m. |

87,7±10,5 |

102,5±13,0 |

77,6±8,8 |

68,3±6,2 |

0,000 |

|

Масса тела, кг Body weight, kg |

67,7±12,4 |

65,3±12,0 |

65,1±12,0 |

67,7±9,7 |

0,338 |

|

Рост, см Height, sm |

172,3±6,9 |

172,5±6,0 |

172,6±7,0 |

171,5±6,2 |

0,937 |

|

САД, мм рт. ст. SBP, mm Hg |

120 (110; 120) |

120 (110; 125) |

115 (110; 120) |

110 (105; 120) |

0,285 |

|

ДАД, мм рт. ст. DBP, mm Hg |

80 (70; 84) |

80 (70; 85) |

80 (70; 80) |

75 (70; 80) |

0,025 |

Из табл. 2 видно, что достоверные отличия есть только при сравнении ЧСС. Так, например, если у студентов I типа этот показатель соответствовал верхней границе нормы и составлял 87,7 уд./мин, то у лиц со II типом наблюдалась тенденция к тахикардии: ЧСС до 102,5 уд./мин. Величина ЧСС у обучающихся с III и IV типами была достоверно ниже (77,6 и 68,3 уд./мин) и соответствовала средневозрастной норме.

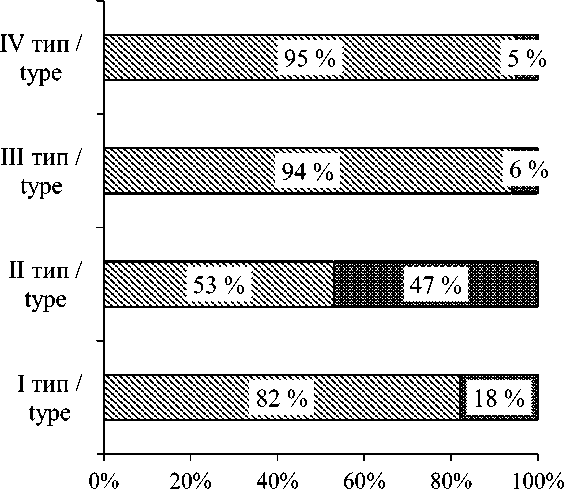

На рис. 1 представлены результаты оценки и классификации функциональных состояний по уровню адаптационного потенциала у групп лиц с различным типом саморегуляции (рис. 1А): физиологическая норма (удовлетво- рительная адаптация), напряжение механизмов адаптации, перенапряжение механизмов адаптации (неудовлетворительная адаптация) и истощение (срыв адаптации) – и их соответствие уровню функционального состояния (рис. 1Б).

А

Б

-

□ Удовлетворительная адаптация / Satisfactory adaptation ( < 2,59 баллов/points)

^ Напряжение механизмов адаптации /Tension of adaptation mechanisms (2,60 -3,09 баллов/points)

-

■ Неудовлетворительная адаптация /Unsatisfactory adaptation (3,10 -3,49 баллов/points)

-

■ Срыв адаптации / Failure adaptation (> 3,50 баллов/points)

Рис. 1. Процентное распределение по индексу функциональных изменений (А) и шкала функциональных состояний по Р.М. Баевскому (Б)

Fig. 1. Percentage distribution according to the index of functional changes (A) and R.M. Baevsky’s scale of functional states (B)

Установлено, что у группы студентов с умеренным преобладанием центральной регуляции (I тип) величина ИФИ составила 2,32±0,30 балла, тогда как в группе лиц со II типом – 2,45±0,30 балла. Используя шкалу функционального состояния [17], делаем вывод, что удовлетворительная адаптация свойственна 82 % обследуемых I типа и 53 % II типа. У студентов с умеренным (III тип) и выраженным (IV тип) преобладанием автономной регуляции средние значения ИФИ соответственно равны 2,12±0,30 и 2,04±0,20 балла, лица с удовлетворительной адаптацией среди них составляют 94 и 95 %.

Исходя из полученных результатов, классификации состояний организма и ее интерпретации [11, 15] можно говорить о том, что подавляющее большинство иностранных студентов находится в состоянии физиологической нормы, адаптивные возможности организма сохраняются на достаточном уровне, гомеостаз поддерживается при минимальном напряжении регуляторных систем. В то же время часть студентов с умеренным (18 % – условно подгруппа Ia) и выраженным преобладанием центрального контура регуляции (47 % – условно подгруппа IIa) находится в состоянии донозологии. Для организма студентов подгруппы Iа характерна умеренная степень напряжения адаптационных механизмов: величина стресс-индекса превышает нормативные значения в 1,6 раза, отмечаются низкие значения SDNN (34,7 мс) и ТР (2041 мс2). Их функциональные возможности в состоя- нии относительного покоя не снижены, но способность к нагрузкам уменьшена. У лиц подгруппы IIа выявлено состояние резко выраженного напряжения, функциональные возможности организма ограничены, на что указывают максимально высокий уровень индекса напряжения (819 усл. ед.), низкие величины среднего квадратичного отклонения (18,1 мс) и общей мощности спектра (540 мс2), достоверно повышенное значение индекса функциональных изменений (2,74±0,05 балла). В суммарной мощности спектра превалирует доля низкочастотных волн, которая вкупе с низкой амплитудой вазомоторных и очень низкочастотных волн свидетельствует о существенном напряжении надсегментарных отделов мозга [18].

Считается, что такие изменения со стороны регуляторных систем организма студентов оказывают негативное влияние на физиологические процессы, изменяют компенсаторно-приспособительные реакции организма и снижают адаптационный потенциал [10]. Более того, у таких лиц существует высокий риск возникновения электрической нестабильности миокарда в случаях чрезмерных интеллектуальных и психоэмоциональных нагрузок [14]. Всё вышеуказанное позволяет характеризовать состояние подгруппы IIа как преморбидное. Студенты с IIIа типом регуляции (6 %), судя по параметрам ВСР (SDNN -61,7 мс; SI - 71 усл. ед.; ТР - 6869 мс2), обладают достаточными функциональными возможностями для обеспечения вегетативного гомеостаза. Однако индекс функциональных изменений (2,72 балла) свидетельствует об определенном напряжении механизмов адаптации. У лиц подгруппы IVа (5 %) наблюдаются сверхмалые значения SI (12 усл. ед.) и чрезмерно высокие величины общей мощности спектра (43193 мс2), значения ИФИ колеб- лются в пределах от 2,62 до 2,77 балла. Но при этом вариационный размах – разница между наибольшим и наименьшим значением динамического ряда R-R-интервалов – варьирует от 644 до 784 мс. По утверждению Н.И. Шлык, разброс данного показателя за пределами 530 мс при IV типе регуляции присущ патологическому характеру протекающих в организме процессов. И это обусловлено не только выраженным включением автономной регуляции, но и смещением водителя ритма или развитием СА-блокады I степени. Такие сдвиги с большой долей вероятности можно трактовать как несовершенство или дисфункцию в состоянии регуляторных механизмов, которая приводит к развитию патологических состояний.

Заключение. Обобщая полученные результаты, можно прийти к заключению, что для большинства обследованных студентов с центральным (I и II) и автономным (III и IV) типами регуляции характерно состояние нормы и удовлетворительной адаптации. У них основательный адаптационный потенциал, степень напряжения минимальна, они достаточно устойчивы к учебной и повседневной деятельности. Состояние другой части студентов с I (18 %) и II (47 %) типами вегетативной регуляции по характеру вариабельности сердечного ритма и адаптационного потенциала соотносится с донозологическим, при этом у первых выявлено умеренное напряжение механизмов адаптации, у вторых – резко выраженное напряжение регуляторных систем. Часть обследуемых (5 %) группы с IV типом вегетативной регуляции характеризуется дисфункциональными и дизрегуляци-онными нарушениями в системе кровообращения, и потому у этих студентов имеется предрасположенность к патологическим отклонениям и возникновению патологических состояний.

Список литературы Функциональное состояние и адаптационный потенциал у иностранных студентов с различным типом вегетативной регуляции в процессе обучения

- Щербатых Ю.В. Саморегуляция вегетативного гомеостаза при эмоциональном стрессе. Физиология человека. 2000; 26 (5): 93-98.

- Минасян С.М., Геворкян Э.С., Адамян Ц.И., Ксаджикян Н.Н. Изменение кардиогемодинамических показателей и ритма сердца студентов под воздействием учебной нагрузки. Российский физиологический журнал. 2006; 92 (7): 817-826.

- Копосова Т.С., Чикова С.И., Чиков А.Е. Адаптивные возможности организма студентов в период "биологической тьмы". Экология человека. 2007; 1: 50-54.

- Yogesh K., Vinay A., Savita G. Heart Rate Variability During Examination Stress in Medical Students. Int. J. Physiol. 2013; 1: 83-86.

- Агаджанян Н.А., Миннибаев Т.Ш., Северин А.Е. Изучение образа жизни, состояния здоровья и успеваемости студентов при интенсификации образовательного процесса. Санитария и гигиена. 2005; 3: 48-74.

- Панихина А.В. Физиологические особенности адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в вузе. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2011; 151 (3): 248-250.

- Мельникова Н.Г. Особенности адаптации и самосознания студентов в учебной деятельности. Известия НАН КР. 2011; 4: 90-95.

- Семилетова В.А., Дорохов Е.В., Абдурахмонов Н.Ш. Особенности функционального состояния и кардиоритма отечественных и иностранных студентов в различные периоды учебной деятельности. Вестник новых медицинских технологий. 2016; 23 (4): 155-160.

- Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart Rate Variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Eur. Heart J. 1996; 17: 354-381.

- Шлык Н.И. Сердечный ритм и тип регуляции у детей, подростков и спортсменов: монография. Ижевск; 2009. 259.

- Баевский Р.М., Черникова А. Г. Оценка адаптационного риска в системе индивидуального донозо-логического контроля. Российский физиологический журнал. 2014; 100 (10): 1180-1194.

- Бабунц И.В., Мириджанян Э.М., Машаех Ю.А. Азбука анализа вариабельности сердечного ритма. Ставрополь; 2002. 112.

- Судаков К.В. Индивидуальная устойчивость к эмоциональному стрессу. М.; 1998. 267.

- Шлык Н.И., Зуфарова Э.И. Нормативы показателей вариабельности сердечного ритма у исследуемых 16-21 года с разными преобладающими типами вегетативной регуляции. Вестник Удмуртского университета. 2013; 4: 97-105.

- Баевский P.M., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. М.; 1997. 236.

- Маталыгина О.А. О диагностике функциональных резервов организма. Вестник Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования. 2009; 1 (2): 42-48.

- Баранов В.М., Баевский Р.М., Берсенева А.П., Михайлов В.М. Оценка адаптационных возможностей организма и задачи повышения эффективности здравоохранения. Экология человека. 2004; 6: 25-29.

- Хаспекова Н.Б. Диагностическая информативность мониторирования вариабельности ритма сердца. Вестник аритмологии. 2003; 32: 15-23.