Функциональное состояние мышц нижних конечностей больных с патологией коленного сустава до и после лечения с использованием артроскопических технологий

Автор: Кривоногова З.М., Сайфутдинов М.С., Карасва Т.Ю.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2007 года.

Бесплатный доступ

На основании электромиографических обследований (тест на максимальное произвольное напряжение) 166 больных 14-71 года (87 мужского и 79 женского пола) до и в различные сроки после артроскопического лечения патологии коленного сустава было показано, что методы лечения патологии коленного сустава с использованием артроскопических технологий, применяемые в РНЦ «ВТО», характеризуются щадящим воздействием на нервно-мышечные структуры, обслуживающие пораженный сустав.

Электромиография, коленный сустав, артроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/142120981

IDR: 142120981

Текст научной статьи Функциональное состояние мышц нижних конечностей больных с патологией коленного сустава до и после лечения с использованием артроскопических технологий

Важной особенностью роли коленного сустава в реализации функции нижней конечности является его взаимосвязь с основными мышечными группами. Поэтому любое отклонение в состоянии коленного сустава, а тем более развитие в нём патологических изменений неизбежно затрагивает практически все виды двигательной активности, начиная с поддержания вертикальной позы при стоянии и заканчивая сложными спортивными упражнениями. Воспалительные заболевания коленного сустава способствуют снижению функционального состояния соответствующих мышц не только за счёт гипокинезии и гиподинамии как следствия чисто механических ограничений, но и в результате прямого и непрямого влияния повышения уровня ноцицептивной афферентации. Современные щадящие методы лечения данной патологии с использованием артроскопических технологий, прежде всего, купируют действие именно ноци- цептивного фактора, а устранение ограничений подвижности и связанное с этим исчезновение гипокинезии происходит постепенно в процессе реабилитации. Происходящие при этом изменения функционального состояния мышц нижней конечности неспецифичны по отношению к виду патологии и особенностям технологии артроскопического вмешательства, но имеют принципиальное значение для изучения механизмов перестройки двигательного стереотипа больных в процессе их функциональной реабилитации. В связи с вышесказанным цель настоящего исследования состояла в электромио-графической оценке функционального состояния мышц нижних конечностей у больных с воспалительными заболеваниями и повреждениями коленного сустава до и в различные сроки после лечения с использованием артроскопических технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Электромиографические (ЭМГ) обследования 166 больных 14-71 года (87 мужского и 79 женского пола) с воспалительными заболеваниями и повреждениями коленного сустава проводили по общепринятой методике [1] до и в различные сроки после артроскопического вмешательства с помощью цифровой ЭМГ-системы «Disa-1500» (DANTEC, Дания). Использовался тест «макси- мальное произвольное напряжение». Определялись амплитуда (мкВ) и частота (колебаний/сек) суммарной ЭМГ следующих мышц: m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. tibialis anterior, m. gastrocnemius lateralis. Результаты исследований аналитически обработаны с использованием методов описательной статистики с помощью паке- та программ Exel-2000. Вычисляли среднее арифметическое (M) значений электрофизиологических параметров, ошибку среднего (m). Степень достоверности изменений средних значений ЭМГ-параметров в восстановительном периоде оценивали с помощью t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

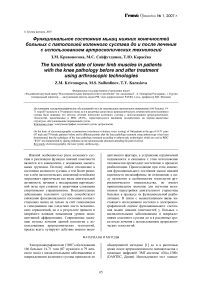

Результаты исследования приведены на рисунке 1. В предоперационном периоде анализируемые ЭМГ-параметры мышц поражённой конечности снижены по сравнению с контралатеральной стороной, причём снижение амплитуды ЭМГ более выражено для m. biceps femoris (на 26,1 %), m. gastrocnemius lateralis (на 20,8 %), для m. rectus femoris (на 18,1 %). Во всех вышеперечисленных случаях амплитудная асимметрия выражена статистически значимо (P<0,05). Асимметрия по частоте для всех тестированных мышц несущественна (P>0,05). В случае двухстороннего поражения описанная картина сохраняется при умеренном снижении ЭМГ-параметров на стороне коленного сустава, менее затронутого патологическим процессом.

После окончания лечения амплитуда и частота ЭМГ мышц оперированной конечности снижена по сравнению с предоперационным уровнем, за исключением m. biceps femoris, средняя амплитуда ЭМГ которой незначительно повышается на 6,9 % (P>0,05) при снижении частоты на 22,4 % (P<0,05). Снижение биоэлектрической активности остальных мышц крайне неравномерно. Оно наиболее выражено (P<0,05) для амплитуды ЭМГ m. rectus femoris (на 30,0 %), m. tibialis anterior (на 22,6 %.). При этом частота колебаний изменялась незначительно. Обращает на себя внимание значительное уре-жение ЭМГ m. gastrocnemius lateralis при мало меняющейся амплитуде. Изменения параметров биоэлектрической активности контралатеральной конечности m. rectus femoris и обеих мышц голени повторяют соответствующую динамику оперированной стороны, но менее выражены по абсолютным значениям. Для m. biceps femoris они находятся в противофазе с оперированной конечностью.

За счёт существенного снижения амплитуды ЭМГ мышц оперированной конечности асимметрия этого параметра на данном сроке наблюдения увеличивается для m. rectus femoris и m. tibialis anterior. В первом случае асимметрия по частоте также растёт, а во втором - незначительно сокращается. Для m. gastrocnemius lateralis асимметрия по амплитуде сокращается, за счёт её возрастания по частоте. Для m. biceps femoris, ввиду противофазности реакции ЭМГ-параметров на лечение, асимметрия амплитуды сокращается, а частоты - увеличивается.

Динамика восстановления ЭМГ- параметров носит по большей части волнообразный характер. Амплитуда ЭМГ достигает максимума на 47-й месяц после окончания лечения для обеих мышц голени и прямой мышцы бедра, причём синхронно для симметричных мышечных групп оперированной и контралатеральной конечностей. Частота ЭМГ для мышц голени ведёт себя аналогично, но минимум её отмечается не в период завершения лечения, как для амплитуды, а в более поздние сроки в течение 1-3 месяцев восстановительного периода. Максимум частоты также запаздывает и наступает на 7-9-м месяце, так что пик амплитуды, как правило, превышающий дооперационный уровень, соответствует несколько уреженной ЭМГ. После достижения максимума начинается последующее снижение параметров ЭМГ, причём в срок до 1 года средняя амплитуда ЭМГ вышеперечисленных мышц на оперированной конечности остаётся ниже дооперационного уровня.

Динамика средних значений частоты ЭМГ прямой мышцы бедра на оперированной стороне соответствует вышеописанной для мышц голени, но отсутствует выраженный максимум в поздние сроки восстановительного периода. Можно говорить, что параметр выходит на плато. Также нарушена синхронность её изменений по отношению к данному параметру симметричной мышцы контралатеральной конечности.

Для двуглавой мышцы бедра на оперированной конечности отмечается постепенное нарастание амплитуды ЭМГ. Не наблюдается её временный спад даже на момент окончания лечения. На контралатеральной конечности, наоборот, данный параметр плавно снижается, вплоть до 7-9-го месяца после окончания лечения и только потом отмечается его скачок вверх. Средние значения частоты ведут себя аналогично другим мышцам только на контралатеральной конечности. На стороне вмешательства мы видим снижение данного параметра сразу после окончания лечения, которое сохраняется практически неизменным до 4-6-го месяца наблюдений, и лишь потом отмечается значительное повышение частоты ЭМГ до значений, превышающих исходный уровень.

Рис. 1. ЭМГ-параметры мышц нижних конечностей на разных стадиях лечебно-реабилитационного процесса

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Механизм снижения параметров ЭМГ мышц нижних конечностей на пораженной стороне у больных с патологией коленного сустава сводится к двум основным составляющим: повышенному ноцицептивному фону, приводящему к развитию спинального торможения моторных центров соответствующих мышц [2] и гипокинезии, которая также первично во многом зависит от уровня ноцицептивной активности в области патологического процесса. Воспалительные процессы в коленном суставе, порождающие поток ноцицептивной афферентации, не только приводят к механическому ограничению его функции, но через систему спинального охранительного торможения перестраивают работу двигательных ядер соответствующих мышц, обеспечивающих функцию данного сустава. Эта перестройка сводится к его фиксации за счёт повышенной тонической активности медленных ДЕ (защитное напряжение), позволяющей избегать дополнительной ноцицептивной стимуляции при неосторожных движениях [2] и повышенного уровня спинального торможения быстрых ДЕ. Суммарный эффект такой перестройки – снижение амплитуды ЭМГ при максимальном произвольном напряжении. Важной особенностью коленного сустава является то, что с ним связаны главные мышц нижней конечности, следовательно, вышеперечисленные изме- нения затрагивают их в той мере, в какой выражен патологический процесс.

Поскольку при формировании интерференционной ЭМГ с момента её насыщения средняя частота изменяется мало [3], то выпадение части ДЕ вследствие центрального торможения на поражённой стороне слабо затрагивает частотные характеристики биоэлектрической активности. Поэтому асимметрия данного параметра в предоперационном периоде (в состоянии относительного равновесия патологических и компенсаторных процессов) выражена незначительно.

Причиной снижения ЭМГ-параметров после окончания лечения в большей степени является гипокинезия, чем ноцицептивная активность, поскольку артроскопическое вмешательство гораздо менее травматично в сравнении с другими методами, уменьшается уровень воспаления, конечность временно фиксируется. Всё это снижает интенсивность ноцицептивного фона. В то же время ограничение движения конечности и использование дополнительных средств опоры усиливают гипокинезию и её физиологические эффекты, что проявляется, прежде всего, в снижении амплитуды ЭМГ.

Динамика восстановления ЭМГ-параметров носит по большей части волнообразный характер, свойственный колебательному переходному процессу, что соответствует данным, ранее полученным в наших исследованиях, описывающих реабилитационный период больных при других видах ортопедической патологии и травмы [4, 5].

Данные проведённых ранее исследований восстановления активационных характеристик мышц нижних конечностей при разнообразных видах ортопедической, травматологической и неврологической патологии показывают, что восстановительные процессы в ДЕ не заканчиваются в срок 12 месяцев после лечения и продолжаются гораздо позже. Объяснения столь разнообразной динамике ЭМГ-параметров мышц нижних конечностей следует искать в той специфической роли, которую играют каждая из вышеописанных мышц в поддержании верти- кальной позы, распределении веса тела при стоянии, реализации моторной программы ходьбы и т.д. Судя по полученным данным в процесс перестройки режима активности спинальных двигательных центров вовлекаются моторные ядра основных мышечных групп нижних конечностей.

Таким образом, наблюдаемая нами динамика электрофизиологических параметров мышц нижних конечностей свидетельствует о сложном многофакторном характере процессов восстановления их функции. Методы лечения патологии коленного сустава с использованием артроскопических технологий, применяемые в РНЦ «ВТО», характеризуются щадящим воздействием на нервно-мышечные структуры, обслуживающие пораженный сустав.