Функциональное состояние мышц нижних конечностей у больных с разной степенью выраженности гонартроза под воздействием лечения и в процессе рабилитации

Автор: Сизова Т.В., Сайфутдинов М.С., Макушин В.Д., Чегуров O.K.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142121108

IDR: 142121108

Текст статьи Функциональное состояние мышц нижних конечностей у больных с разной степенью выраженности гонартроза под воздействием лечения и в процессе рабилитации

В ранее проведённых нами исследованиях отмечалось снижение амплитуды М-ответа после лечения гонартроза [1]. Однако из-за высокой степени вариативности функционального состояния мышц анализируемых групп больных и недостаточного объёма групп сравнения процессы восстановления активационных характеристик мышц нижних конечностей у больных го-нартрозом после окончания лечения методами, разработанными в Российском научном центре

«Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова, остаются недостаточно изученными.

В связи с вышесказанным целью настоящей работы явилось изучение функционального состояния мышц нижних конечностей у больных с разной степенью выраженности гонартроза на различных этапах лечебно-реабилитационного процесса.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методом стимуляционной электромиографии [2] обследовано 192 больных 17-75 лет (66 мужского и 126 женского пола) с гонартрозом первой (70 наблюдений), второй (44 наблюдения) и третьей (78 наблюдений) стадии по Н.С. Косинской (1961) [3] до лечения, через 2 недели после его окончания и в течение восстановительного периода (до 5 лет). У 66 больных выполнена туннелизация костей [4, 5], образующих коленный сустав (первая группа). При нарушении биомеханической оси конечности оперативное вмешательство у 126 пациентов (вторая группа) дополнялось корригирующей остеотомией берцовых костей в верхней трети с последующим остеосинтезом голени аппаратом Илизарова [5, 6, 7]. Анализируемая выборка была разделена в зависимости от стадии гонар-троза и варианта лечения (табл. 1).

В условиях супрамаксимальной стимуляции [2] соответствующих нервов регистрировали уни- полярно (отведения типа ”belly-tendon”) М-ответы m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus media-lis, m. tibialis anterior, m. gastrocnemius (с. lat.), m. gastrocnemius (с. med.) с использованием цифровой ЭМГ-системы «DISA-1500» (DANTEC, Дания).

Таблица 1 Распределение пациентов анализируемой выборки по группам сравнения

|

Стадии гонартроза |

Вид лечения |

|||

|

Туннелизация |

Оперативная коррекция |

|||

|

n |

n*100/N |

n |

n *100/N |

|

|

1 |

59 |

30,7 |

11 |

5,7 |

|

2 |

2 |

1,0 |

42 |

21,9 |

|

3 |

1 |

0,5 |

77 |

40,1 |

Измеряли амплитуду (A) М-ответа, вычисля-

(1);

ли [4; 5] её среднее значение (M), ошибку среднего (m), а также коэффициент (As, %) и степень снижения (D, %) чания лечения.

д (Акп — Аоп) X 100 % As =---------------

Ark

g _(АИО[-АДЯ)Х100% д "вех асимметрии после окон-

(2),

где Aоп – амплитуда М-ответа мышц оперированной конечности, Aкл – амплитуда М-ответа мышц контралатеральной конечности, Аисх – амплитуда М-ответа до лечения, Апл – амплитуда М-ответа после лечения. Степень различий средних значений анализируемого параметра в разные сроки лечебно-реабилитационного процесса оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента [8; 9].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

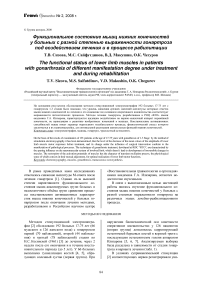

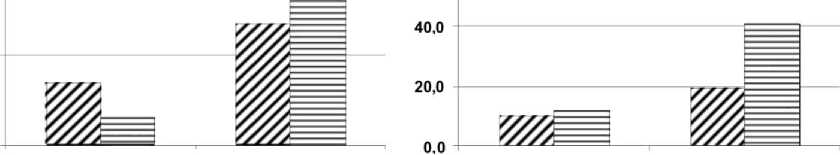

Результаты исследования представлены в таблицах 2-3 и на рисунках 1-2. В предоперационном периоде средняя амплитуда М-ответа мышц поражённой конечности у больных второй группы меньше соответствующих величин в первой. В большинстве отведений (за исключением m. vastus lat. и m. tibialis ant.) эти различия статистически значимы (p<0,05). Для мышц контралатеральной конечности различия существенны только в отведении от m. rectus fem. Более низкие М-ответы мышц поражённой и контралатеральной конечностей во второй группе больных мы связываем с тем, что в ней доминируют случаи гонартроза на второй и третьей стадиях (таблица 1), в то время как в группе перед туннелизацией преобладают пациенты с первой стадией гонартроза, что согласуется с ранее полученными данными [1].

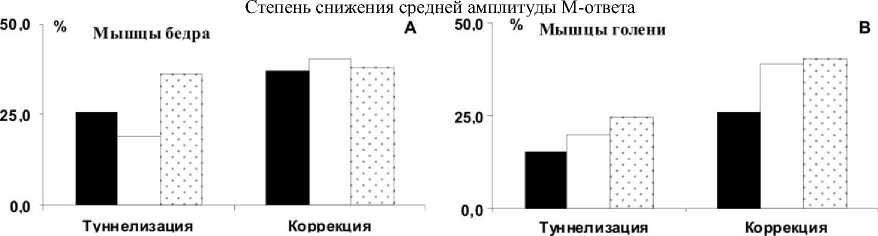

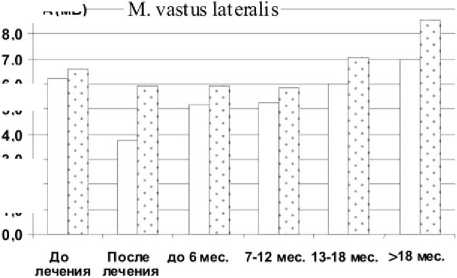

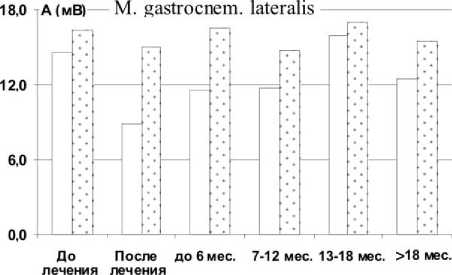

В обеих группах сравнения амплитуда М-ответа мышц оперированной конечности снижена относи- тельно уровня контралатеральной (рис. 1). Степень снижения выражена неравномерно, но не превышает 20 % (p>0,05). В первой группе больных она максимальна для m. vastus lat., m. gastrocnemius lat., а во второй – для m. tibialis ant., m. gastrocnemius lat. Причём в сравниваемых группах для большинства мышц асимметрия была несколько более (p>0,05) выражена перед коррекцией.

Сразу после окончания лечения для всех тестированных мышц в обеих группах имеет место статистически значимое (p<0,05) снижение амплитуды М-ответа, более выраженное на оперированной конечности особенно во второй группе больных (рис. 1). После туннелизации это снижение несколько больше для мышц бедра, а в случае коррекции оси конечности оно одинаково выражено на бедре и голени. Во всех наблюдениях увеличивается степень асимметрии амплитуды М-ответа (p<0,05), причём в большей степени для пациентов второй группы.

Таблица 2

Динамика средних значений (M±m) амплитуды М-ответов мышц нижних конечностей у пациентов с гонартрозом

|

Мышца |

Стадия лечения |

Вид лечения |

|||||||

|

Туннелизация Коррекция |

|||||||||

|

Конечность |

|||||||||

|

опе |

ированная |

контралатеральная |

оперированная |

контралатеральная |

|||||

|

n |

M±m |

n |

M±m |

n |

M±m |

n |

M±m |

||

|

M.R.F. |

До лечения |

59 |

11,2±0,7 |

52 |

12,4±0,8 |

121 |

8,8±0,5 |

109 |

10,0±0,6 |

|

После лечения |

58 |

8,3±0,6” |

50 |

11,8±0,7 |

100 |

5,5±0,4” |

77 |

8,8±0,6 |

|

|

M.V.L. |

До лечения |

57 |

5,9±0,5 |

50 |

6,8±0,5 |

105 |

6,2±0,3 |

84 |

6,6±0,4 |

|

После лечения |

57 |

4,8±0,4” |

46 |

6,6±0,4 |

93 |

3,7±0,2” |

71 |

5,9±0,4 |

|

|

M.V.M |

До лечения |

57 |

6,8±0,6 |

50 |

7,7±0,6 |

105 |

5,3±0,3 |

82 |

6,5±0,4 |

|

После лечения |

56 |

4,3±0,3” |

45 |

7,3±0,6 |

93 |

3,3±0,2” |

70 |

5,9±0,4 |

|

|

M.T.A |

До лечения |

57 |

6,7±0,3 |

50 |

7,2±0,4 |

107 |

6,1±0,2 |

85 |

7,2±0,3 |

|

После лечения |

57 |

5,7±0,4” |

46 |

6,9±0,3 |

96 |

4,5±0,2” |

73 |

7,3±0,3 |

|

|

M.G.L |

До лечения |

57 |

16,9±1,0 |

50 |

18,7±1,2 |

107 |

14,5±0,6 |

85 |

16,4±0,8 |

|

После лечения |

57 |

13,5±0,9” |

43 |

16,7±1,0 |

96 |

8,9±0,5” |

73 |

15,0±0,8 |

|

|

M.G.M |

До лечения |

57 |

16,5±1,2 |

50 |

19,1±1,3 |

106 |

13,9±0,6 |

85 |

17,4±0,8 |

|

После лечения |

57 |

12,4±1,0” |

43 |

18,2±1,1 |

94 |

8,3±0,5” |

73 |

15,8±0,9 |

|

Примечание: двойными кавычками отмечено наличие статистически значимых различий средних значений амплитуды М-ответа мышц оперированной конечности по сравнению с дооперационным и контралатеральным уровнем

Таблица 3

Динамика средних значений (M±m) амплитуды М-ответов мышц бедра у пациентов с гонартрозом в зависимости от его стадии

|

3 S |

о Он а и о |

Стадия лечения |

Вид лечения |

|||||||

|

Туннелизация |

Коррекция |

|||||||||

|

Конечность |

||||||||||

|

оперированная |

контралатеральная |

оперированная |

контралатеральная |

|||||||

|

n |

M±m |

n |

M±m |

n |

M±m |

n |

M±m |

|||

|

н с2 |

1 |

До лечения |

46 |

11,7±0,8 |

39 |

12,6±0,9 |

10 |

10,9±1,9 |

10 |

11,2±1,2 |

|

После лечения |

45 |

8,5±0,7” |

37 |

12,3±0,9 |

6 |

6,7±1,0’ |

6 |

8,6±2,5 |

||

|

2 |

До лечения |

9 |

9,9±1,6 |

9 |

11,3±1,9 |

41 |

7,4±0,9 |

39 |

8,2±1,0 |

|

|

После лечения |

10 |

8,3±1,2 |

10 |

11,2±1,2 |

34 |

5,7±0,6 |

24 |

9,4±1,0 |

||

|

3 |

До лечения |

4 |

8,9±2,0 |

4 |

12,4±2,3 |

70 |

9,3±0,6 |

60 |

10,9±0,7 |

|

|

После лечения |

3 |

6,2±1,2 |

3 |

8,3±0,8 |

60 |

5,3±0,5” |

47 |

8,6±0,8 |

||

|

1 |

До лечения |

44 |

6,2±0,6 |

37 |

7,1±0,7 |

8 |

6,4±1,1 |

8 |

7,5±1,7 |

|

|

После лечения |

45 |

4,9±0,5* |

34 |

6,9±0,5 |

6 |

3,5±0,6’ |

6 |

5,3±1,1 |

||

|

2 |

До лечения |

9 |

4,8±0,6 |

9 |

6,0±0,7 |

37 |

5,8±0,5 |

28 |

6,7±0,6 |

|

|

После лечения |

10 |

4,4±0,6 |

10 |

5,9±0,7 |

33 |

3,9±0,4” |

23 |

6,2±0,6 |

||

|

3 |

До лечения |

4 |

5,1±0,9 |

4 |

6,0±1,2 |

60 |

6,5±0,4 |

48 |

6,5±0,5 |

|

|

После лечения |

3 |

2,5±1,3’ |

3 |

2,8±1,6 |

54 |

3,6±0,3” |

42 |

5,9±0,5 |

||

|

> 2 |

1 |

До лечения |

44 |

7,1±0,7 |

37 |

7,8±0,8 |

8 |

4,3±0,6 |

8 |

4,6±0,6 |

|

После лечения |

44 |

4,5±0,4” |

33 |

7,3±0,7 |

6 |

3,0±0,5 |

6 |

5,1±0,8 |

||

|

2 |

До лечения |

9 |

5,1±0,9 |

9 |

7,4±1,6 |

37 |

4,9±0,5 |

27 |

6,8±0,6 |

|

|

После лечения |

10 |

4,0±0,7* |

10 |

7,8±1,4 |

32 |

3,5±0,4” |

22 |

6,4±0,8 |

||

|

3 |

До лечения |

4 |

7,4±2,5 |

4 |

7,1±2,5 |

60 |

5,7±0,4 |

47 |

6,7±0,5 |

|

|

После лечения |

3 |

2,2±1,2’ |

3 |

3,2±2,2 |

55 |

3,2±0,3” |

42 |

5,8±0,6 |

||

Примечание : одной кавычкой отмечено наличие статистически значимых (p<0,05) различий средних значений амплитуды М-ответа мышц оперированной конечности по сравнению с дооперационным уровнем; звёздочкой отмечено наличие статистически значимых (p<0,05) различий средних значений амплитуды М-ответа мышц оперированной конечности по сравнению с контралатеральной; двойными кавычками отмечено наличие статистически значимых различий средних значений амплитуды М-ответа мышц оперированной конечности по сравнению с дооперационным и контралатеральным уровнем

До лечения

После лечения

До лечения

После лечения

Туннелизация

Рис. 1. Асимметрия и степень снижения после лечения (поражённая сторона) амплитуды М-ответа мышц нижних конечностей у больных с гонартрозом

Коррекция

М. rectus femoris(A)

М.tibialis anterior(B)

М. vastus lateralis (А)

M. gastrocnemius lateralis (В)

■ | M. vastus median us (A) M. gastrocnemius medianus (B)

Продолжение рис. 1. Асимметрия и степень снижения после лечения (поражённая сторона) амплитуды М-ответа мышц нижних конечностей у больных с гонартрозом

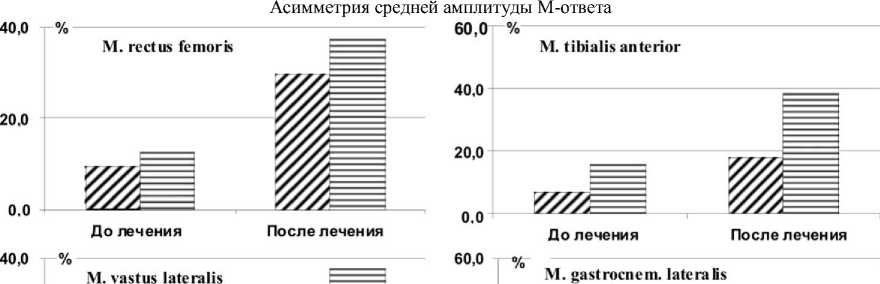

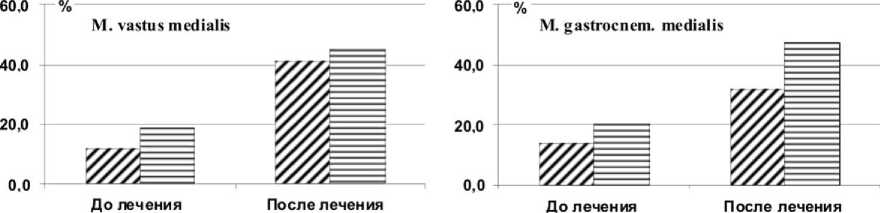

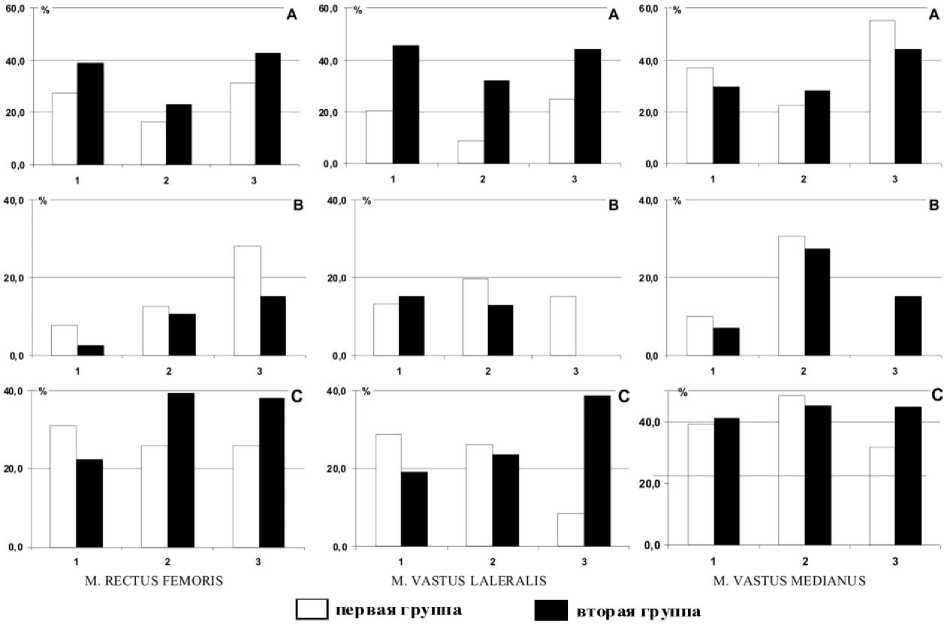

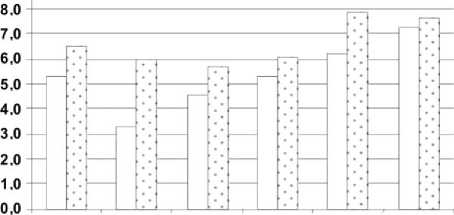

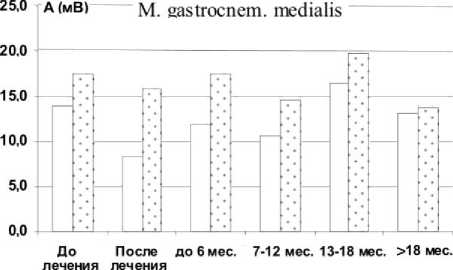

Рис. 2. Степень снижения (A) амплитуды М-ответа после лечения и её асимметрия до (B) и после (C) его окончания

Влияние стадий развития гонартроза на состояние мышц бедра представлено в таблице 3 и на рисунке 2. В предоперационном периоде в большинстве случаев средняя амплитуда М-ответов мышц бедра при первой стадии гонартроза выше, чем при второй и третьей в обеих группах больных, но данные различия статистически не значимы. Её асимметрия также статистически не значима (p>0,05), за исключением m. vastus med. (p<0,05) во второй группе больных при второй стадии гонартроза (рис. 2, в).

После окончания лечения имеет место билатеральное снижение М-ответов мышц оперированной и контралатеральной конечностей. Степень снижения М-ответов всех мышц бедра минимальна на оперированной конечности при второй стадии гонартроза и максимальна при третьей, причём в обеих группах больных (рис. 2, а). Асимметрия амплитуды М-ответов увеличилась в большинстве наблюдений (рис. 2, с), за исключением случаев гонартроза третьей стадии после туннелизации.

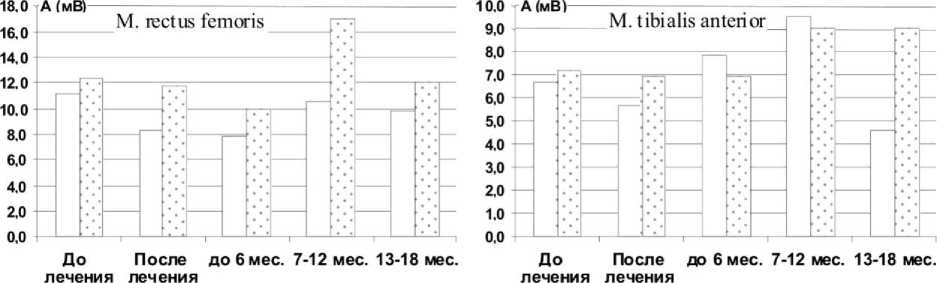

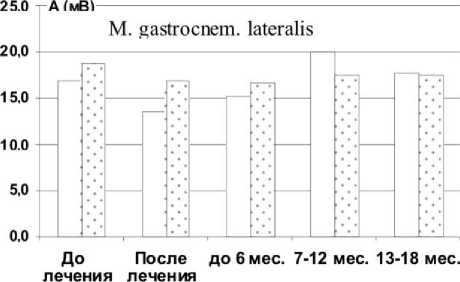

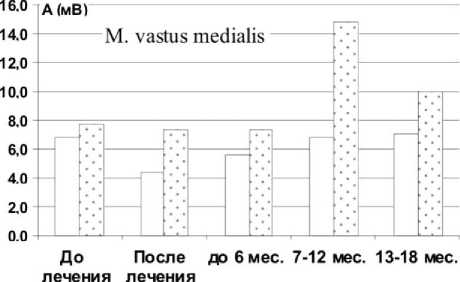

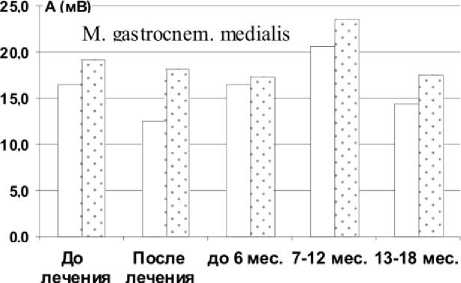

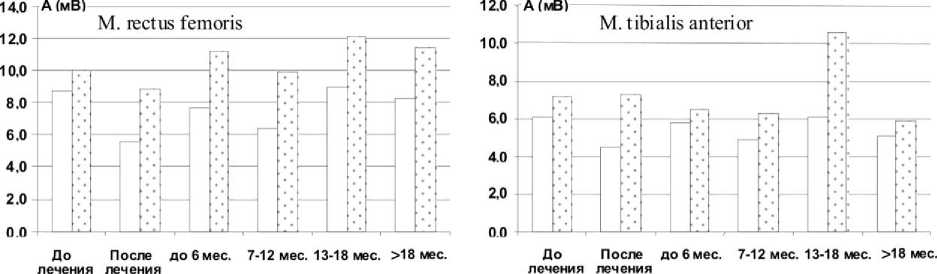

Восстановление амплитуды М-ответа после лечения протекает по-разному. После туннелизации (рис. 3) для мышц бедра оперированной конечности этот процесс протекает практически монотонно. М-ответы стабилизируются на уровне, близком к дооперационно-му через 12-18 месяцев. Восстановление вызванной биоэлектрической активности всех тестированных мышц контралатеральной конечности и мышц голени оперированной конечности протекает как колебательный переходный процесс, т.е. изменения анализируемого параметра носят волнообразный характер, когда периоды увеличения биоэлектрической активности сменяются её спадом и наоборот. При этом в фазу прироста амплитуда М-ответа может превышать дооперационный уровень. При этом постоянно меняется степень асимметрии данного параметра.

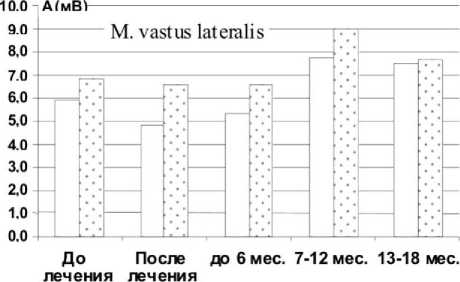

После оперативной коррекции оси конечности (рис. 4) монотонный характер восстановления амплитуды М-ответов сохраняется только для m. vastus lat. и m. vastus med. на оперированной конечности. Для всех остальных тестируемых мышц он носит волнообразный характер. Колебания параметра для симметричных мышц оперированной и контралатеральной конечностей происходят синфазно. Интересно отметить, что в сравнении с туннелизацией стабилизация биоэлектрической активности наступает позднее – к 24 месяцам и соответственно предшествующая ей фаза экзальтации параметра также сдвигается в сторону более поздних сроков.

Таким образом, восстановление М-ответов после лечения носит волнообразный характер и в первой группе больных протекает быстрее, чем во второй.

I I опепиоованная стооона Мышцы бедца

II контоалатеоальная стосона Мышцы голени

Рис. 3. Динамика амплитуды М-ответа мышц нижних конечностей у больных с гонартрозом после туннелизации

9,0 А(мВ)

2,0

6.0

5.0

3,0

1.0

9,0 А (мВ)

М. vastus medialis

До После добмес. 7-12 мес. 13-18 мес. >18 мес. лечения лечения

I I оперированная сторона Мышцы бедра

I I контралатеральная сторона Мышцы голени

Рис. 4. Динамика амплитуды М-ответа мышц нижних конечностей у больных с гонартрозом после коррекции оси конечности

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ограничение двигательной активности больных с гонартрозом, возникающее из-за ограничений функции коленного сустава, ведёт к снижению интенсивности проприорецептивной афферентации. При этом вследствие воспалительного процесса повышена ноцицептивная активность и тесно связанная с ней импульсация в сенсорной фракции симпатических и парасимпатических нервных проводников. Это нарушает существующий в норме баланс в соматосенсорной системе и является одной из причин острой сосудистой реакции, выявляемой в мышцах при использовании гипсовой повязки [10]. Всё это в совокупности способствует снижению активационных характеристик мышц [11], обеспечивающих функцию коленного сус- тава, что приводит к гиподинамическим и гипокинетическим изменениям их структуры. Так, в экспериментах с фиксацией коленного сустава аппаратом Илизарова у собак было показано, что в условиях ограничения подвижности нарастает степень неоднородности внутренней структуры мышц, вплоть до появления на срок 28 дней иммобилизации морфологических изменений [12]. Среди них следует отметить электронно-микроскопические признаки энергетического голода сократительного аппарата [12]. На световом уровне морфологические изменения носят очаговый характер и случайным образом распределены в мышечной ткани [12]. Функционально микроструктурные перестройки такого типа могут приводить к неоднородности расслабления мышцы, сохранению в ней зон остаточного напряжения, что является по современным представлениям начальной стадией развития мышечной контрактуры [1].

Для согласования морфологических данных, полученных на микроуровне, с ЭМГ-параметрами, характеризующими мышцу в целом, т.е. её макроуровень, можно использовать методы ультразвуковой визуализации [13], позволяющие оценить степень выраженности перисто-волокнистого рисунка, образуемого пучками мышечных волокон n-го порядка (их направление и угол к оси мышцы), состояние соединительнотканных перегородок между отдельными мышечными порциями и окружающими тканями [14]. В ранее проведённых исследованиях [15] сопоставление данных электромиографии, динамометрии и ультразвуковой визуализации четырёхглавой мышцы бедра выявило чёткую взаимосвязь структурных и функциональных изменений в мышцах, в частности зависимость амплитудно-частотных характеристик ЭМГ и момента силы мышцы от УЗИ- картины её внутренней организации. По данным литературы [16; 17], различные способы визуализации выявляют многообразные признаки структурных изменений в мышцах бедра при заболеваниях коленного сустава.

Наблюдаемое в предоперационном периоде снижение средней амплитуды М-ответов мы связываем с атрофией части двигательных единиц вследствие локальной гиподинамии, обусловленной разгрузкой конечности по анталгическому типу в условиях присутствия очага хронической ноцицептивной афферентации (область коленного сустава). Вероятнее всего, атрофии в первую очередь подвергаются мышечные волокна, входящие в состав быстрых двигательных единиц как филогенетически более молодых структурных образований, чувствительных к действию неблагоприятных факторов.

При гонартрозе пусковым механизмом развития патологического процесса являются изменения гомеостаза внутритканевой среды вследствие воспалительного процесса в тканях, которые в сочетании с вторично возникающим ограничением подвижности в суставе и изменённым качественным и количественным составом соматосенсорной афферентации создают более благоприятные условия для развития соединительной ткани, чем мышечной. Вышеперечисленные факторы, являющиеся в зависимости от ситуации первичными или вторичными, в комплексе оказывают на мышечную ткань однонаправленное влияние, приводящее к развитию контрактуры.

Волнообразный характер восстановления М-ответов мышц после лечения отражает процесс адаптации двигательной системы к постепенному увеличению функциональной нагрузки. При этом фаза экзальтации, когда активируется максимально возможное количество двигательных единиц в мышцах оперированной и контралатеральной конечностей, нередко сопровождается увеличением степени асимметрии, несмотря на синхронность изменений, поскольку прирост амплитуды М-ответа на оперированной конечности отстаёт от контралатеральной. Но на последующей фазе спада параметра его значения приближаются к дооперационному уровню и степень асимметрии уменьшается. Происходит тонкая настройка уровней функционального состояния мышц нижних конечностей.

Таким образом, уровень снижения средних значений амплитуды моторных ответов мышц нижних конечностей до лечения и его изменение под влиянием оперативного вмешательства соответствует выраженности патологических процессов при гонартрозе. Методы лечения го-нартроза, разработанные в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова характеризуются щадящим воздействием на нервно-мышечный аппарат поражённой конечности, не приводящим к развитию необратимых изменений в мышцах. Восстановление активационных способностей мышц имеет характер переходного колебательного процесса, физиологический смысл которого заключается в их взаимонастройке, для оптимальной реализации двигательных функций нижних конечностей.