Функциональное состояние мышц тазовых конечностей у собак в условиях экспериментальной модели перелома седалищной кости

Автор: Сайфутдинов М.С., Антонов Н.И., Сизова Т.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2009 года.

Бесплатный доступ

ЭМГ-обследования 35 собак при моделировании переломов тела и ветви седалищной кости показали снижение активационной способности мышц тазовой конечности экспериментальных животных, которая восстанавливалась быстрее и полнее в условиях чрескостного остеосинтеза, чем в контроле при консервативном лечении. Механизмами изменения функционального состояния мышц при травме таза являются денервационно-реиннервационный процесс и защитный интерорецептивный рефлекс.

Электронейромиография, травма таза, внешний остеосинтез, денервационно-реиннервационный процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/142121164

IDR: 142121164 | УДК: 619:616-073.97:616.718.2-001.5-089.84

Текст научной статьи Функциональное состояние мышц тазовых конечностей у собак в условиях экспериментальной модели перелома седалищной кости

Переломы костей таза часто (до 30 % случаев) сочетаются с поражением периферических нервов, что приводит к парезам и атрофиям мышц нижних конечностей [1]. При переломах седалищной кости сравнительно часто наблюдается повреждение седалищного нерва [2]. Трудность лечения больных с данной патологией отмечают многие исследователи, особенно при множественных и сочетанных повреждениях. В связи с вышесказанным была разработана экспериментальная модель перелома седалищной кости и проведены неврологические и электрофизиологические исследования при консервативном и оперативном методах лечения переломов тела и ветви седалищной кости у собак.

Целью настоящего исследования была оценка влияния моделирования комбинированной травмы бедра и таза на функциональное состояние мышц тазовых конечностей экспериментальных животных и степень восстановления их активационной способности в условиях чреско-стного остеосинтеза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эксперименты проведены на 35 собаках 1 обоего пола в возрасте от года до пяти лет, весом 6-27 кг. В первой серии (18 животных -основная группа) осуществляли лечение травмы с помощью аппарата внешней фиксации [3]; во второй серии (17 животных – контроль) прово-

М.С. Сайфутдинов - ведущий научный сотрудник научного клинико-экспериментального отдела физиологии, к.б.н.;

Н.И. Антонов - научный сотрудник экспериментального отдела травматологии и ортопедии;

Т.В. Сизова - научный сотрудник научного клиникоэкспериментального отдела физиологии.

дили только консервативное лечение.

Стимуляционная электромиография (ЭМГ) по общепринятой методике [4, 5] в модификации, предложенной А.П. Шеиным, проводилась под внутривенным барбитуровым наркозом. ЭМГ покоя и вызванную биоэлектрическую активность (M-ответы) m. gastrocnemius, m. tibialis anterior и m. semitendinossus справа и слева регистрировали с помощью ЭМГ-системы «DISA-1500» (DAN-TEC, Дания). В первом случае отведение биопотенциалов было биполярным с использованием игольчатого электрода 13К13 (DANTEC, Дания), а во втором – монополярное, электродом с модифицированными отводящими поверхностями в виде игл. Активный полюс вводили в брюшко тестируемой мышцы, а индифферентный - под кожу в области сухожилия. М-ответы получали в результате раздражения седалищного нерва через игольчатый электрод прямоугольными импульсами длительностью 1 мс с заведомо супрамакси-мальной интенсивностью. Измеряли амплитуду М-ответа (от вершины максимального негативного до вершины максимального позитивного пика), его латентный период (время от артефакта раздражения до начала генерации суммарного потенциала действия мышцы) и длительность (отрезок времени от начала до окончания генерации суммарного потенциала действия мышцы). Оценка характера статистического распределения проводилась по нескольким критериям [6]: по степени соответствия вида гистограммы кривой нормального распределения, по степени совпадения значений среднего арифметического, моды и медианы анализируемой выборки данных, по величине асимметрии и эксцесса распределения, по величи- не соотношения среднего арифметического и стандартного отклонения. Поскольку в соответствии с используемыми критериями тип статистического распределения анализируемых данных соответствовал нормальному, рассчитывали среднее значение (М) и ошибку средней (m) изучаемого параметра и показатели его вариативности: стандартное отклонение (σ) и коэффициент вариации (KV) как отношение стандартного отклонения к среднему арифметическому [7, 8]. Степень различий средних значений по группам и в разные сроки восстановительного периода оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента. Статистическую обработку данных проводили с помощью вычислительных средств Miсrosoft Excel-2000.

Содержание, кормление животных, операции и ЭМГ-обследования, а также выведение из опыта осуществляли в соответствии с Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей [9], а также согласно приказу МЗ СССР № 775, 1977 года. 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Биоэлектрическая активность покоя тестированных мышц в большинстве наблюдений была в норме (табл. 1). В случае повышенного уровня фоновой ЭМГ, она была представлена комбинацией потенциалов фибрилляции и потенциалов фас-цикуляции. В ранние сроки эксперимента они сохраняют постоянную интенсивность, либо медленно и часто не до конца затухают. В контрольной группе частота встречаемости повышенного уровня ЭМГ покоя выше, чем в основной, она более интенсивна и разнообразно представлена в ранние сроки эксперимента. В поздние сроки наблюдения спонтанная ЭМГ встречается значительно реже, исключительно в контрольной группе. Она представлена в основном потенциалами фасцикуляции, которые возникают в ответ на введение электрода и быстро затухают. У животных основной группы в поздние сроки наблюдения спонтанная ЭМГ полностью нормализуется.

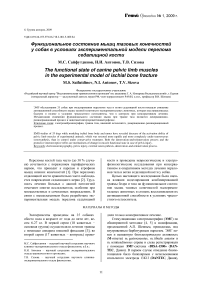

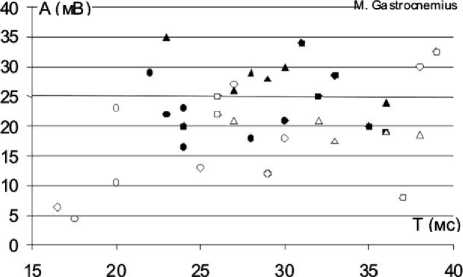

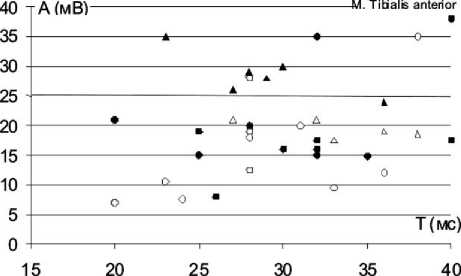

Результаты тестирования вызванной биоэлектрической активности мышц нижней конечности экспериментальных животных представлены в таблице 2 и на рисунке 1. В ранние сроки (до 1 месяца) после травмы средние значения амплитуды М-ответа мышц на стороне вмешательства снижены на 14,3-46,8 % статистически значимо (p<0,05) относительно соответствующих величин контралатеральной стороны. При этом данное снижение более выражено в контрольной группе (на 30,0-46,8 %), чем в основной (14,3-25,3 %), поскольку на стороне вмешательства средние значения амплитуды М-ответа всех тестированных мышц выше, чем в контроле, причём для m. gastrocnemius и m. semitendinossus данные раз- личия статистически значимы (p<0,05). Средние значения латентных периодов М-ответов тестированных мышц основной группы на стороне вмешательства и на контралатеральной конечности короче (p>0,05), чем в контроле, за исключением m. tibialis anterior. Данный ЭМГ-параметр в обеих группах несущественно больше (p<0,05) на стороне вмешательства, чем на контралатеральной. Средние значения длительности М-ответов мышц на стороне вмешательства в основной группе больше, чем в контрольной, но различия статистически значимы (p<0,05) только для m. semitendinossus. В контрольной группе средняя длительность М-ответов m. gastrocnemius и m. semitendinossus чуть ниже, а для m.tibialis anterior – чуть выше по сравнению с контралатеральной конечностью, в то время как в основной группе М-ответы мышц на стороне вмешательства имеют большие значения длительности, чем на контралатеральной.2

В сроки, превышающие три месяца после вмешательства, средняя амплитуда М-ответа мышц оперированной конечности остаётся сниженной относительно уровня контралатеральной, у животных основной группы на 9,6-32,9 % (для m. semitendinossus снижение статистически значимо, p<0,05), а у животных контрольной группы на 17,5-32,5 % (p<0,05). По сравнению с ранними сроками эксперимента данный ЭМГ-параметр на оперированной конечности у животных основной группы увеличился на 24,3 % (p<0,05), 20,1 (p>0,05) и 6,8 (p>0,05), соответственно для m. gastrocnemius, m. tibialis anterior и m. semitendinossus. В контрольной группе он увеличился на 11,3 % (p>0,05) для m. gastrocnemius и m. semitendinossus, а для m. tibialis anterior практически не изменился. На контралатеральной стороне в контрольной группе средняя амплитуда М- ответа снижалась для всех тестированных мышц на 6,7-12,2 % (p>0,05), в то время как в основной группе в поздние сроки обследования средняя амплитуда М-ответа увеличивалась на 17,8 % (p<0,05), 13,1 % (p>0,05) и 19,0 % (p>0,05) соответственно для m. gastrocnemius, m. tibialis anterior и m. semitendinossus.

Таблица 1

Количество наблюдений повышенного уровня биоэлектрической активности покоя мышц голени экспериментальных животных

|

Мышцы |

M. gastrocnemius |

M. tibialis anterior |

||||||||||

|

Группы |

контроль |

основная |

контроль |

основная |

||||||||

|

Срок эксперимента (дни) |

N |

N1 |

N2 |

N |

N1 |

N2 |

N |

N1 |

N2 |

N |

N1 |

N2 |

|

14 дней |

2 |

2 |

0 |

2 |

2 |

0 |

2 |

2 |

0 |

2 |

2 |

0 |

|

28 дней |

14 |

11 |

3 |

15 |

14 |

1 |

15 |

10 |

5 |

15 |

14 |

1 |

|

33 дня |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

|

35 дней |

2 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

2 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

65 дней |

1 |

1 |

0 |

3 |

3 |

0 |

1 |

1 |

0 |

3 |

3 |

0 |

|

72 дня |

2 |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

125 дней |

3 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

132 дня |

2 |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

215 дней |

5 |

4 |

1 |

6 |

6 |

0 |

5 |

5 |

0 |

6 |

6 |

0 |

|

305 дней |

2 |

2 |

0 |

3 |

3 |

0 |

2 |

2 |

0 |

3 |

3 |

0 |

|

400 дней |

2 |

1 |

1 |

3 |

0 |

0 |

2 |

2 |

0 |

3 |

3 |

0 |

Примечание: N – общее количество наблюдений; N1 – количество наблюдений, где ЭМГ-покоя в норме; N2 – количество наблюде- ний с повышенным уровнем ЭМГ-покоя.

Таблица 2

Характеристики вызванной биоэлектрической активности мышц задних конечностей экспериментальных животных в разные сроки после травмы

|

Срок |

Мышца |

Амплитуда (мВ) |

LP (мс) |

T (мс) |

|||||||||||

|

n |

M±m |

Σ |

KV |

n |

M±m |

σ |

KV |

n |

M±m |

Σ |

KV |

||||

|

в о У и S § сЗ 02 О & S & с о |

M. gastrocnemius |

К |

15 |

18,1±2,2* |

8,4 |

46,6 |

14 |

3,5±0,2 |

0,7 |

20,4 |

14 |

26,8±1,9 |

7,0 |

26,2 |

|

|

О |

16 |

22,7±1,3*” |

5,3 |

23,6 |

15 |

3,0±0,1 |

0,4 |

14,1 |

14 |

28,3±1,2* |

4,5 |

15,8 |

|||

|

M. tibialis anterior |

К |

15 |

16,5±1,9* |

7,3 |

44,3 |

15 |

3,5±0,2 |

0,7 |

19,3 |

14 |

28,0±1,3 |

4,9 |

17,3 |

||

|

О |

16 |

19,2±2,0* |

7,8 |

40,9 |

15 |

3,5±0,1 |

0,5 |

14,8 |

15 |

30,4±1,4* |

5,4 |

17,7 |

|||

|

M. semitendinossus |

К |

13 |

5,5±0,7* |

2,6 |

46,9 |

11 |

2,4±0,2 |

0,7 |

29,4 |

8 |

18,4±2,7 |

7,7 |

41,9 |

||

|

О |

16 |

7,9±1,0*” |

4,1 |

52,4 |

13 |

2,1±0,3 |

0,9 |

44,7 |

9 |

30,5±4,4*” |

13,3 |

43,7 |

|||

|

M. gastrocnemius |

К |

15 |

20,2±1,8 |

7,1 |

35,0 |

15 |

3,3±0,2 |

0,6 |

18,4 |

15 |

30,7±1,2 |

4,6 |

15,0 |

||

|

О |

13 |

28,2±1,6 |

5,9 |

20,8 |

13 |

3,2±0,1 |

0,5 |

14,4 |

13 |

30,5±1,4 |

5,0 |

16,5 |

|||

|

M. tibialis anterior |

К |

15 |

16,2±1,9 |

7,5 |

46,2 |

14 |

3,6±0,2 |

0,6 |

15,9 |

14 |

30,9±1,7 |

6,2 |

20,1 |

||

|

О |

13 |

23,0±1,8 |

6,3 |

27,5 |

13 |

3,7±0,1 |

0,5 |

13,6 |

13 |

30,2±1,2 |

4,2 |

13,9 |

|||

|

M. semitendinossus |

К |

15 |

6,1±0,8 |

3,3 |

53,8 |

14 |

2,1±0,2 |

0,7 |

32,6 |

8 |

19,3±1,3 |

3,7 |

18,9 |

||

|

О |

13 |

8,4±1,3* |

4,6 |

54,9 |

10 |

1,9±0,1 |

0,4 |

21,8 |

9 |

24,2±1,1” |

3,4 |

14,2 |

|||

|

g § У S § 5 & 5 § Э |

M. gastrocnemius |

К |

16 |

26,2±1,7 |

6,9 |

26,5 |

16 |

3,3±0,2 |

0,8 |

23,2 |

16 |

27,3±1,0 |

3,9 |

14,3 |

|

|

О |

16 |

26,4±1,3 |

5,3 |

20,2 |

16 |

3,1±0,1 |

0,5 |

15,4 |

16 |

25,4±1,3 |

5,2 |

20,6 |

|||

|

M. tibialis anterior |

К |

16 |

23,6±1,7 |

6,7 |

28,5 |

16 |

3,3±0,2 |

0,7 |

22,3 |

16 |

27,6±1,1 |

4,4 |

16,0 |

||

|

О |

16 |

23,5±1,0 |

4,1 |

17,3 |

16 |

3,4±0,1 |

0,5 |

14,2 |

16 |

25,6±1,2 |

4,9 |

19,1 |

|||

|

M. semitendinossus |

К |

14 |

10,3±1,1 |

4,2 |

40,4 |

13 |

2,2±0,2 |

0,8 |

37,3 |

13 |

19,7±2,0 |

7,3 |

37,4 |

||

|

О |

16 |

10,5±0,8 |

3,2 |

30,6 |

16 |

1,8±0,1 |

0,4 |

22,4 |

13 |

22,2±1,4 |

4,9 |

22,3 |

|||

|

M. gastrocnemius |

К |

15 |

24,5±1,9 |

7,3 |

29,9 |

15 |

3,4±0,2 |

0,6 |

19,1 |

15 |

28,8±1,4 |

5,4 |

18,6 |

||

|

О |

13 |

31,2±1,8 |

6,4 |

20,5 |

13 |

3,2±0,1 |

0,5 |

14,5 |

13 |

27,9±1,3 |

4,6 |

16,5 |

|||

|

M. tibialis anterior |

К |

15 |

21,9±1,9 |

7,5 |

34,3 |

15 |

3,6±0,2 |

0,6 |

17,0 |

15 |

28,3±1,1 |

4,3 |

15,1 |

||

|

О |

13 |

26,5±1,7 |

6,1 |

22,9 |

13 |

3,5±0,1 |

0,5 |

14,8 |

13 |

28,8±1,3 |

4,8 |

16,7 |

|||

|

M. semitendinossus |

К |

14 |

9,1±1,0 |

3,7 |

41,1 |

14 |

1,9±0,2 |

0,8 |

40,9 |

11 |

19,7±3,0 |

10,1 |

51,1 |

||

|

О |

13 |

12,5±1,5 |

5,5 |

44,3 |

13 |

2,0±0,1 |

0,5 |

26,9 |

11 |

23,8±2,4 |

8,1 |

34,1 |

|||

Примечание: звёздочкой отмечено статистически значимое (p<0,05) отличие средних значений ЭМГ-параметра от уровня контралатеральной конечности; кавычками отмечено статистически значимое (p<0,05) отличие средних значений ЭМГ-параметра от уровня контрольной группы.

О - контрольная группа, 28 дней после вмешательства

Д - контрольная ipynna, более 3 месяцев после вмешательства ф- основная группа, 28 дней после вмешательства

А - основная группа, более 3 месяцев после вмешательства

Рис. 1. Индивидуальные значения характеристик вызванной биоэлектрической активности мышц нижних конечностей у экспериментальных животных в разные сроки восстановительного периода: ось абсцисс – значения длительности М-ответа (Т), выраженные в милисекундах (мс), ось ординат – амплитуда М-ответа (А), выраженная в миливольтах (мВ)

Средние значения латентных периодов М-ответов мышц оперированной и контралатеральной конечностей в основной и контрольной группах имеют близкие значения (p>0,05). Степень изменения этого ЭМГ-параметра относительно уровня, наблюдаемого в ранние сроки эксперимента, также несущественна (p>0,05). Средние значения длительности М-ответов мышц голени на стороне вмешательства в основной и контрольной группах очень близки, в то время как для m. semitendinossus в основной группе сохранилось преобладание более высокой, чем в контроле длительности (p<0,05). Средние значения длительности большинства М-ответов мышц контралатеральной конечности чуть меньше (p<0,05), чем на стороне вмешательства. По сравнению с ранними сроками эксперимента средняя длительность М-ответов тестированных мышц контрольной группы на оперированной и контралатеральной конечностях увеличивалась, соответственно на 5,114,7 % и 0,4-5,4 %. Для m. gastrocnemius на стороне вмешательства это увеличение статистически значимо (p<0,05). В основной группе незначительное увеличение длительности имеет место для m. gastrocnemius и m. semitendinossus контралатеральной конечности. Для m. tibialis anterior прирост длительности статистически значим. На стороне вмешательства длительность М-ответа m. gastrocnemius также незначительно увеличивается, в то время как для m. tibialis anterior и m. semitendinossus длительность сокращается, в последнем случае статистически значимо (p<0,05).

На рисунке 1 представлено распределение индивидуальных значений ЭМГ-характеристик тестированных мышц задних конечностей экспериментальных животных в разные сроки восстановительного периода. На рисунке видно, что множество значений анализируемых ЭМГ-параметров всех тестированных мышц вытянуто вдоль оси абсцисс. В ранние послеоперационные сроки множество значений ЭМГ-параметров m. gastrocnemius в основной группе охватывает более широкий диапазон длительностей М-ответа, а наблюдения, относящиеся к основной группе, расположены более компактно в центральной части графика. Для m. tibialis anterior области распределения ЭМГ-данных основной и контрольной групп практически совпадают, однако видно, что наблюдения, относящиеся к основной группе, в большей степени группируются в центре и в правом верхнем углу графика, а случаи, относящиеся к контрольной группе, находятся преимущественно в нижней части графика, т.е. у животных основной группы чаще встречаются М-ответы с большей, чем в контроле, амплитудой и длительностью, что соответствует соотношению средних значений данных ЭМГ-характеристик. Для m. semitendinossus наблюдается картина, обратная той, что отмечена для m. gastrocnemius.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Снижение амплитуды М-ответа мышц на стороне вмешательства при некотором увеличении их латентных периодов и разнонаправленном изменении длительности суммарного потенциала действия мышцы свидетельствует о наличии в двигательных единицах тестированных мышц реактивных изменений, вызванных травмой и снижающих общее функциональное состояние нейромоторно-го аппарата травмированной конечности. Данные реактивные изменения могут быть связаны с сосудистой реакцией на травму и с денервационно-реиннервационным процессом, на что указывает наличие потенциалов фибрилляции в ранние сроки наблюдения. Снижение амплитуды М-ответов на стороне вмешательства более выражено у контрольных животных, что свидетельствует о том, что реактивные изменения у них преобладают над основной группой. Наличие тенденции к увеличению латентных периодов и сокращению длительности также указывает на присутствие в этих изменениях денервационного компонента [10]. При моделировании травмы тазовых костей возникает обширная гематома, способная оказать на седалищный нерв механическое воздействие и влияние на биохимическом уровне. Кроме того, в ряде случаев дополнительное механическое действие могут оказать и костные отломки. Под влиянием механической альтерации и посттравматических изменений внутренней среды частично нарушается барьерная функция периневральной оболочки, что приводит к отклонению в составе интранев-ральной жидкости и появлению реактивных изменений в нервных волокнах [11]. Следует отметить, что у собак реактивные изменения в нервных волокнах, вызванные альтерирующим воздействием на нервный ствол, даже при высоком уровне его альтерации, достигали с током аксоплазмы соответствующей мышцы значительно быстрее, чем у человека. Так, при создании тотальных дефектов седалищного нерва денервационная активность высокой интенсивности наблюдалась уже на пятые сутки после операции [12, 13]. Поэтому на 1429-е сутки после моделирования травмы последствия альтерации седалищного нерва были в полной мере выражены не только в m. semitendinossus, но и в мышцах голени.

Поскольку альтерирующее воздействие на седалищный нерв при моделировании травмы и уровень гипокинезии в раннем послеоперационном периоде у животных контрольной и ос- новной групп были примерно одинаковы, то меньшее, чем в контроле, снижение средней амплитуды М-ответа и тенденция к увеличению его длительности у животных основной группы в срок 14-29 дней эксперимента можно объяснить более интенсивным протеканием у них восстановительных процессов и, в частности, реиннервации, на что указывает тенденция к возрастанию длительности М-ответов [10] и меньшая частота встречаемости спонтанной ЭМГ в ранние сроки, при её полном исчезновении в позднем периоде наблюдения у животных основной группы. Это согласуется с данными о высоком уровне регенераторной способности нервно-мышечного аппарата у собак, полученными в экспериментах по созданию значительных дефектов седалищного нерва [14], когда были выявлены электрофизиологические и морфологические признаки спонтанной реиннервации мышц голени у экспериментальных животных без замещения дефекта нерва.

Однако следует помнить, что наличие потенциалов фасцикуляции может быть не только признаком реиннервации, но и реакцией на наркоз [15]. Тем не менее разница в частоте встречаемости фасцикуляций в основной и контрольной группах свидетельствует о том, что влияние наркоза на генерацию потенциалов фасцикуляции в анализируемой нами выборке незначительно. Присутствие потенциалов фасцикуляции может быть связано также с развитием защитного тормозного рефлекса на травму, который проявляется в повышении спонтанной активности некоторой части тонических двигательных единиц [16], потенциалы действия которых регистрируются в виде фасцикуляций. Этим может объясняться сохранение фасцикуляций у контрольных животных в поздние сроки эксперимента из-за недостаточно стабильного по сравнению с основной группой, уровня фиксации костных отломков, что является источником дополнительного раздражения инте-рорецепторов, активирующих защитный рефлекторный механизм [17].

Таким образом, ЭМГ-тестирование мышц нижних конечностей экспериментальных животных в условиях комбинированной травмы бедра и таза выявляет снижение функционального состояния нервно-мышечного аппарата повреждённой конечности, менее выраженное у животных основной группы.

ВЫВОДЫ

-

1. Моделирование комбинированной травмы бедра и таза приводит к снижению функционального состояния нервно-мышечного аппарата повреждённой конечности.

-

2. Использование метода чрескостного ос-

- теосинтеза для лечения комбинированной травмы бедра и таза у экспериментальных животных способствует более быстрому, чем у контрольных животных восстановлению активационной способности мышц нижних конечностей.