Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы юношей Среднего Приобья с различной направленностью физических нагрузок

Автор: Семенова Анастасия Александровна, Литовченко Ольга Геннадьевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются показатели, характеризующие функциональное состояние сердечно-сосудистой системы юношей 17-20 лет, которые отражают оптимальный уровень регуляции сердечно-сосудистой системы, зависящей от характера направленности физических нагрузок.

Сердечно-сосудистая система, вариабельность сердечного ритма, студенты, среднее приобье

Короткий адрес: https://sciup.org/146278254

IDR: 146278254 | УДК: 612.172.2:796.015.6-057.875

Текст научной статьи Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы юношей Среднего Приобья с различной направленностью физических нагрузок

Введение. Студенческая молодежь представляет особую социальную группу, объединенную определенным возрастом, специфическими условиями труда и жизни, причем, студенческие годы совпадают с периодом окончательного формирования важнейших физиологических функций организма, поэтому адаптация к новым социально-экологическим условиям, постоянно возрастающая интенсификация учебного процесса, значительные умственноэмоциональные нагрузки на фоне ограниченного двигательного режима вызывают напряжение регуляторно-компенсаторных механизмов и требуют нового подхода к разработке научно обоснованных профилактических мероприятий (Погонышев, 2006; Поборский и др., 2010). ' '

Интегральным показателем функциональной напряженности основных регуляторных систем организма является вариабельность сердечного ритма (Баевский, Иванов, 2001; Погонышев, 2006). Вариационный анализ ритма сердца дает возможность количественной и дифференцированной оценки степени напряженности или тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, их взаимодействия в различных функциональных состояниях, а также деятельности подсистем, управляющих работой различных органов. Преимущество данного метода состоит в возможности обнаружить тончайшие отклонения в сердечной деятельности, поэтому его использование эффективно для оценки общих функциональных возможностей организма в норме, а также ранних отклонений, которые в отсутствие необходимых профилактических процедур постепенно могут развиться в серьезные заболевания (Баевский, Иванов, 2001).

Методика. В исследовании приняли участие 180 студентов мужского пола 17-20 лет, не имеющих высокий спортивный разряд и занимающихся спортом не менее 5 лет. Студенты были разделены на 3 группы в зависимости от направленности тренировочных нагрузок: группа 1 - юноши, занимающиеся экстремальными видами спорта (спортивный туризм, паркур), группа 2 - юноши, обучающиеся на спортивных специальностях университета и занимающиеся циклическими видами спорта (плавание, лыжные гонки, легкая атлетика), группа 3 - юноши, обучающиеся по специальностям техносферная безопасность, пожарная безопасность и не занимающиеся регулярно спортом в настоящее время, кроме обязательных занятий по физической культуре в рамках учебного процесса.

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы мы использовали определение частоты сердечных сокращений, некоторые показатели вариабельности сердечного ритма, определяли особенности сердечно ритма с помощью аппаратнопрограммного комплекса психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 - «Психофизиолог», созданный коллективом авторов МНТК «Надежность» (г. Москва) и «Медиком-МТД» (г. Таганрог).

Результаты и обсуждение. Одним из основных показателей состояния сердечно-сосудистой системы является частота сердечных сокращений (ЧСС). Это чувствительный и информативный индикатор функционального состояния организма. Величина ЧСС зависит от возрастных, половых и индивидуальных особенностей человека, а также чутко реагирует на любые изменения внешней и внутренней среды организма (Кудря и др., 2012). ЧСС в первой группе незначительно ниже, однако достоверных отличий не обнаружено.

Показатели вариабельности сердечного ритма у юношей с различной двигательной активностью представлены в таблице.

У обследованных нами студентов показатель математического ожидания (MOrr) был эквивалентен средней ЧСС и его отклонение от индивидуальной нормы обычно сигнализирует об увеличении нагрузки на аппарат кровообращения и характеризует уровень активного и стратегического гуморального канала регуляции. Математическое ожидание RR интервала - изменчивый показатель, многие внешние и внутренние факторы могут как замедлять, так и ускорять работу сердца, в том числе и адаптация к определенной физической нагрузке.

У студентов всех трех групп MOrr находился в диапазоне от 741,79±б,27 мс до 819,70±13,94 мс, что соответствует значениям, при которых частота сердечного ритма характеризуется как нормокардия.

Достоверных отличий показатели MOrr в группах юношей с различной направленностью двигательной активности не наблюдали.

Таблица

Значения ЧСС и некоторые показатели вариабельности сердечного ритма юношей Среднего Приобья (М±т, о, Cv%)

|

" -___ Показатели Группы " " _—-—______ |

ЧСС, у д/мин |

MOrr, мс |

CKOrr, мс |

|

|

Юноши, занимающиеся экстремальными видами спорта (п-80) |

М |

72,90 |

741,79 |

41,18 |

|

m |

0,69 |

6,27 |

1,39 |

|

|

о |

6,21 |

56,05 |

12,48 |

|

|

Cv% |

8,52 |

7,56 |

30,30 |

|

|

Юноши, занимающиеся циклическими видами спорта (п=50) |

М |

70,83 |

819,70 |

43,40 |

|

m |

1,62 |

13,94 |

1,88 |

|

|

о |

10,25 |

88,13 |

11,89 |

|

|

Cv% |

14,48 |

10,75 |

27,40 |

|

|

Юноши, не занимающиеся спортом (п=50) |

М |

74,53 |

799,25 |

39,05 |

|

m |

1,52 |

12,04 |

2,49 |

|

|

о |

9,63 |

76,18 |

15,75 |

|

|

Cv% |

12,92 |

9,53 |

40,34 |

|

|

Достоверные отличия показателей (р) |

1-2 |

р>0,05 |

р<0,05 |

р>0,05 |

|

1-3 |

р>0,05 |

р<0,05 |

р>0,05 |

|

|

2-3 |

р>0,05 |

р>0,05 |

р>0,05 |

|

Примечание. ЧСС - частота сердечных сокращений; MOrr - математическое ожидание; CKOrr- среднее квадратичное отклонение.

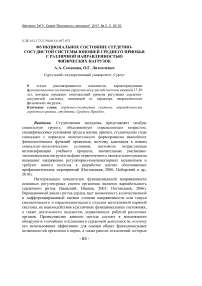

Рис. 1 . Удельный вес (%) математического ожидания RR-интервалов юношей г.Сургута

Вследствие долгосрочных интенсивных нагрузок происходят адаптивные перестройки работы сердечно-сосудистой системы, в том числе и возможно проявление брадикардии, что как правило, у спортсменов позволяет снизить энергетические затраты в покое, увеличить диастолическое пополнение желудочков, повысить резервные возможности сердца. В нашем исследовании брадикардия отмечалась только у 10% студентов, занимающихся циклическими видами спорта.

Среди юношей первой и третьей группы нами не было выявлено лиц с синусовой брадикардией. Нормокардия при ЧСС ниже средних значений наблюдалась среди 20% юношей, занимающихся различными циклическими видами спорта, 37,5% среди юношей третьей группы. У юношей, занимающихся экстремальными видами спорта синусовая брадикардия не выявлена. Удельный вес юношей с показателем нормокардии во всех трех группах был от 32,5% до 45%. Нормокардия при ЧСС выше средних значений наблюдалась среди 63,75% студентов первой группы, 25% среди юношей второй группы и 30% среди юношей, не занимающихся спортом (рис. 1).

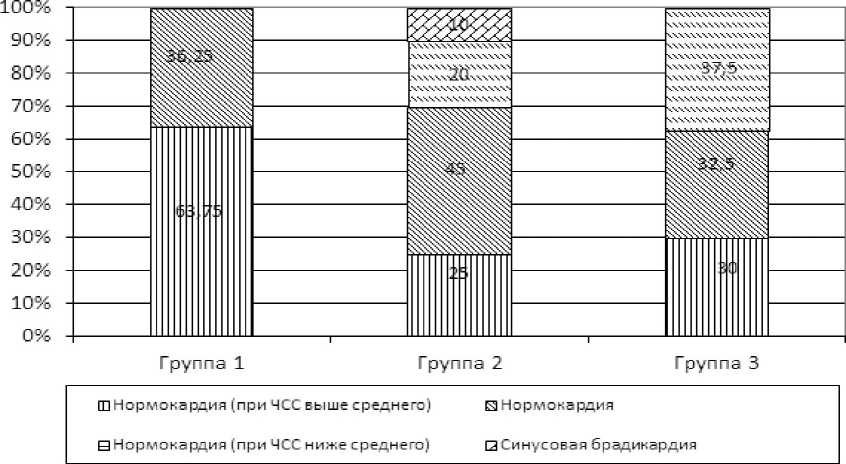

Среднее квадратичное отклонение (CKOrr) характеризует состояние механизмов регуляции автоматизма синусного узла. По данным CKOrr совместно с коэффициентом вариации, вариационным размахом и числом резко отличающихся пульсовых интервалов делаются следующие заключения о фоновых аритмиях: ригидный ритм, нормальная вариабельность ритма, умеренная аритмия, выраженная аритмия.

И D птимальн ый р итм □ Ри гидм ы й р итм □ Уме рем мая а р итмия И И 5 о м етр и я

Рис. 2 . Удельный вес (%) ритма сердца юношей г. Сургута

У юношей первой группы CKOrr составил 41,18±1,39 мс, у юношей второй группы - 43,40±1,88 мс, у юношей третьей группы -39,05±2,49 мс. Значение CKOrr у всех обследованных нами юношей находилось в пределах от 30 до 60 мс, что соответствует нормальной вариабельности ритма сердца.

У юношей третьей группы не было выявлено лиц с оптимальным ритмом сердца. Оптимальный ритм сердца наблюдался среди юношей первой группы - 61,25% и второй группы - 77,5%. Ригидный ритм наблюдали у 8,75% юношей, занимающихся экстремальными видами спорта, 15% - юношей второй группы и 47,5% - юношей третьей группы. Умеренная аритмия наблюдалась у 30% юношей первой группы, 7,5% - второй группы и 35% - третьей группы. Изометрия наблюдалась только среди 17,5% студентов третьей группы. В целом, большинство юношей характеризовалось оптимальным ритмом (рис. 2).

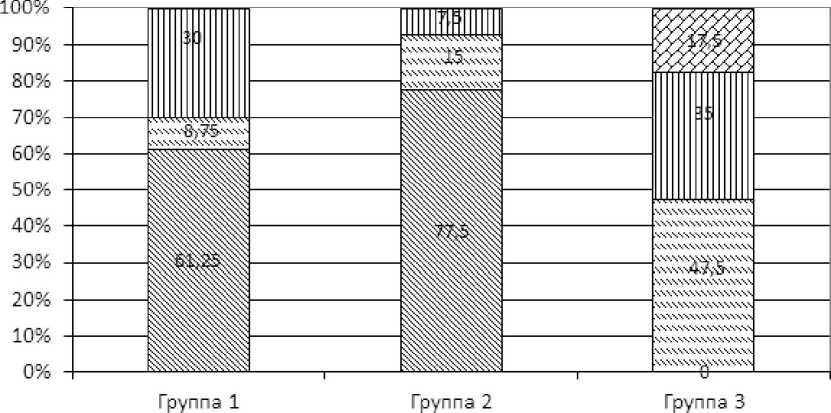

Для получения комплексной оценки функционального состояния организма юношей, основанной на параметрах сердечной деятельности, использовалась методика, разработанная в МНТК «Надежность» с выделением следующих уровней функционального состояния: оптимальное, близкое к оптимальному, допустимое, предельно допустимое.

|

100% q 90% - 80% - 70% - 60% - 50% - 40% - |

— |

— |

7%^ ™Ж™ |

— |

1 |

— |

|||||

|

30% - 7Q% - |

sXXXXXXXXXXXXXXXX sXXXXXXXXXXXXXXXX SXXXXXX^^XXXXX |

||||||||||

|

10% - |

— |

lllllill |

— |

|||||||| |

sXXXXXXXXXXXXXXXX sXXXXXXXXXXXXXXXX sXXXXXXXXXXXXXXXX sXXXXXXXXXXXXXXXX sXXXXXXXXXXXXXXXX sXXXXXX^XXXXXXX |

||||||

|

Группа 1 |

Группа 2 |

Группа 3 |

|||||||||

ИОптимальное И Близ кое к оптимальному НДопустимм пи Предельно допустимое

Рис. 3 . Удельный вес (%) функционального состояния сердечнососудистой системы юношей г.Сургута на основе комплексной оценки вариационной кардиоинтервалометрии

У юношей, не занимающихся регулярно спортом в настоящее время не было выявлено лиц с оптимальным функциональным состоянием, среди юношей первой группы 30% имели оптимальное функциональное состояние, среди юношей второй группы - 34%. Функциональное состояние близкое к оптимальному уровню наблюдалось у 33,75% юношей, занимающихся экстремальными видами спорта, 36% у юношей второй группы и 32% у студентов третьей группы. 36,25% юношей первой группы характеризовались допустимым функциональным состоянием, юношей, занимающихся различными циклическими видами спорта - 30% и 50% студентов третьей группы. Предельно допустимое функциональное состояние наблюдалось только среди студентов третьей группы - 18%. В целом, большинство юношей характеризовалось допустимым функциональным состоянием (рис. 3).

Индекс напряжения (ИН) отражает общий уровень симпатоадреналовой активности, степень активации центральных звеньев регуляторного механизма. Это лабильный показатель, который зависит от психоэмоционального состояния обследуемых лиц (Методический справочник, 2004). Чем выше значение индекса, тем выше напряжение организма (рис. 4).

|

I v/zw//////^^^ |

|

|

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ........ VZZZZZZZZZZZZZZZZ ••••••• '.",'.'.'.'.".'.' •zzzzz.zzzzzzzzzzzz |

|

|

............... : 87,5 |

|

|

: : : : < : 50 |

|

|

1 1 |

|

|

Группа 1 Группа 2 Группа 3 |

|

|

□ Нор маш Умерен ное напряжение регуляторных с мете ми Напряжение регуляторных с метем |

|

Рис. 4 . Удельный вес (%) индекса напряжения юношей г. Сургута

В первой группе диапазон значений ИН менее 70 уел.ед. наблюдался у 85% студентов, во второй группе - у 87,5% и в группе юношей, не занимающихся спортом - у 50%. Диапазон значений ИН от 150 до 300 усл.ед. наблюдался у 15% юношей, занимающихся экстремальными видами спорта, у 12,5% юношей второй группы и у 32,5% юношей третьей группы, что соответствует умеренному напряжению регуляторных систем. У 17,5% юношей, не занимающихся спортом, наблюдалось напряжение регуляторных систем. В целом у большинства юношей значения индекса напряжения находились в диапазоне ИН менее 70 усл.ед. (рис. 4.), следовательно, хронотропная функция сердца характеризовалась оптимальными процессами регуляции.

Физическая нагрузка, характеризующаяся в экстремальных видах спорта, имела сходное влияние на сердечно-сосудистую систему, как и физическая нагрузка в циклических видах спорта.

Заключение. Таким образом, у юношей, занимающихся экстремальными видами спорта, не наблюдали показателей, характеризующих синусовую брадикардию или нормокардию при ЧСС ниже среднего уровня, не смотря на регулярные физические нагрузки, которые испытывают эти спортсмены в условиях Севера, адаптивного снижения ЧСС не отмечали. Юноши всех трех обследованных нами групп в целом не проявляли признаков синусовой тахикардии.

Показатели, характеризующие функциональное состояние сердечно-сосудистой системы юношей 17-20 лет Среднего Приобья с различной направленностью занятий физической культурой и спортом в целом отражали оптимальный уровень регуляции сердечнососудистой системы, зависящей от характера двигательной активности.

Семенова А.А. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы юношей среднего Приобья с различной направленностью физических нагрузок / А.А. Семенова, ОТ. Литовченко // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2017. № 2. С. 63-70.

Список литературы Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы юношей Среднего Приобья с различной направленностью физических нагрузок

- Баевский Р.М., Иванов Г.Г. 2001. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем: методические рекомендации//Вестник аритмологии. № 24. С. 65-86.

- Кудря О.Н., Белова Л.Е., Капилевич Л.В. 2012. Адаптация сердечно-сосудистой системы спортсменов к нагрузкам разной направленности//Вестник Томского государственного университета. № 356. С. 162-166.

- Поборский А.Н., Юрина М.А., Павловская В.С. 2010. Функциональные возможности организма студентов, начинающих обучение в неблагоприятных климатогеографических условиях среды//Экология человека. № 12. С. 27-31.

- Погонышев Д.А. 2006. Адаптация сердечно-сосудистой системы спортсменов в условиях ХМАО-Югры//Эколого-географические проблемы природопользования нефтегазовых регионов: сборник докладов III Международной научно-практ. конф. С. 223-229.