Функциональные и биологические свойства Escherichia coli, выделенной от больных раком легкого

Автор: Бочкарева О.П., Красноженов Е.П., Гольдберг Виктор Евгеньевич, Дубовцева С.В., Подоплекин Д.М., Симолина Елена Ивановна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 4 (64), 2014 года.

Бесплатный доступ

Низкий уровень функциональных свойств E. coli, выделенной из ротовой полости у больных раком легкого, указывает на нарушение симбиотических взаимоотношений эшерихий с макроорганизмом. Данные явления сопровождаются усилением биологических свойств кишечной палочки, обусловливающих паразитизм и патогенность бактерий.

Рак легкого, кишечная палочка

Короткий адрес: https://sciup.org/14056446

IDR: 14056446 | УДК: 616.24-006.6:579.842.11

Текст научной статьи Функциональные и биологические свойства Escherichia coli, выделенной от больных раком легкого

Разработка эффективных методов диагностики, лечения и профилактики инфекционных осложнений и дисбиотических расстройств является одной из актуальных проблем в онкологии. Изучается диагностическая эффективность тестов, которые могли бы быть использованы для оценки состояния микрофлоры – основного компонента колонизационной резистентности организма. Результаты ранее проведенных исследований позволили рекомендовать полость рта в качестве биотопа для оценки микроэкологических нарушений в организме человека, что повышает доступность и достоверность бактериологического метода [1]. Однако для более точного и достоверного установления состояния дисбиоза недостаточно диагностировать «синдром избыточного роста» микроорганизмов, необходимы исследования функциональных и биологических свойств выделенных штаммов бактерий, нарушения которых могут также приводить к патофизиологическим проявлениям в организме больных. Согласно литературным данным, Escheri- chia coli является частой причиной инфекционных осложнений у онкологических больных [4].

Целью исследования явилась оценка функциональных и биологических свойств кишечной палочки, выделенной из полости рта больных раком легкого (РЛ).

Материал и методы

Исследование проводилось на базе кафедры микробиологии и вирусологии Сибирского государственного медицинского университета и отделения химиотерапии ФГБУ «НИИ онкологии СО РАМН». Обследовали 13 мужчин и 6 женщин с морфологически подтвержденным диагнозом рак легкого II - IV стадий. Группу сравнения составили мужчины и женщины без онкологической патологии.

Материалом для исследования явились мазки со слизистой оболочки полости рта. Выделение культур бактерий и определение их биохимических свойств производили с помощью бактериологического метода, в соответствии с приказом МЗ № 535 «Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений» (2006). Идентификацию выделенных культур проводили по морфологическим, тинкториальным, культуральным и ферментативным свойствам согласно руководству по систематике Берджи.

Для оценки подвижности кишечной палочки использовали темнопольную микроскопию. Исследовали хемотаксическую активность кишечной палочки [5]. Адгезивные свойства кишечной палочки определяли по методу В.И. Брилис с соавт. [2]. Антилизоцимную активность бактерий оценивали чашечным методом [3]. Антагонизм выделенных культур кишечной палочки исследовали к 3 тест-штаммам: Staphylococcus aureusATCC 25923, Proteus mirabilis ГКПМ 160140 46 и Candida albicans 254611 NCPF 3255 ATCC 2091. Определение чувствительности кишечной палочки к дезинфицирующим веществам оценивали методом разведений с высевом на питательную среду.

Результаты исследования

Высеваемость E.сoli из ротовой полости больных раком легкого была несколько выше (2,1 ± 0,12), нежели в группе пациентов без онкологической патологии (1,1 ± 0,10). При изучении функциональных свойств кишечной палочки были выявлены изменения фенотипических признаков бактерий: неспособность ферментировать глюкозу с образованием газа (44 %), вызывать гидролиз лактозы с образованием кислоты (57 %), осуществлять протеолиз с выделением индола (50 %); потеря подвижности (48 %) (табл.1).

Важной отличительной особенностью живых систем является их способность реагировать на изменения окружающей среды, которая проявля-

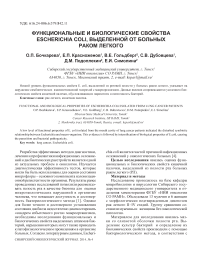

Рис. 1. Формирование хемотаксисной волны в культуре E. coli: а) культура, выделенная от пациентов группы сравнения;

б) культура, выделенная от больных раком легкого ется в форме таксиса – направленного движения особей по отношению к внешнему воздействию. Таксис является одним из условий возникновения бактериальных популяционных волн и, кроме того, оказывает влияние на формирование клеточных агрегаций наряду с такими факторами, как процессы метаболизма и внешние воздействия [5].

Результаты наблюдений за ростом популяции E. сoli показали, что через 3 и 4 ч распространения микроорганизмов (хемотаксических волн) не наблюдалось. Через 6 ч вокруг места инокуляции культуры кишечной палочки появлялся мутный ореол с четко очерченными границами – хемотаксическая волна (рис. 1). Причем у колоний бактерий, выделенных из группы сравнения, диаметр ореола составил 3,9 см, а у культуры, высеянной из ротовой полости больных раком легкого, – 1,5 см. Кроме этого, было выявлено, что культуре бактерий, выделенной от больных раком легкого, требуется большее время для адаптации на питательной среде и начала движения, чем кишечной палочке, полученной у пациентов без онкологической патологии (табл. 2).

Антагонизм индигенных бактерий является одним из основных факторов колонизационной

Таблица 1

Показатели функциональной и биохимической активности кишечной палочки, выделенной от больных раком легкого

|

Показатель |

Группа сравнения (n=18) |

Больные РЛ (n=19) |

|

Высеваемость из ротовой полости, lgКОЕ/г |

1,1 ± 0,10 |

2,1 ± 0,12 p<0,05 |

|

Глюкоза – образование газа |

98 % |

44 % |

|

Лактоза – образование кислоты |

92 % |

57 % |

|

Образование индола |

98 % |

50 % |

|

Подвижность |

81 % |

48 % |

О.П. БОЧКАРЕВА, Е.П. КРАСНОЖЕНОВ, В.Е. ГОЛЬДБЕРГ И ДР.

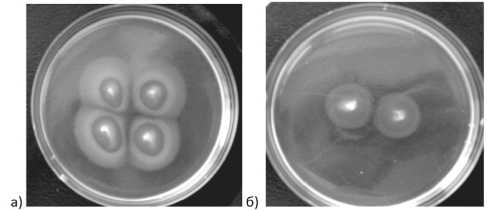

% E.coli, выделенная от больных без онкологической патологии

■ Е. coli, выделенная от больных раком легкого

Рис. 2. Антагонистические свойства E. coli резистентности организма. Анализ антагонистической активности культур кишечной палочки к тест-штаммам стафилококка, протея и грибка Кандида выявил более низкую степень антагонизма у E. соli, выделенной из полости рта больных раком легкого, – 1,9–3,6–1,6 мм, нежели у эшерихий в группе сравнения, – 5,3–7,9–5,4 мм соответственно (рис. 2).

Адгезия является ведущим механизмом формирования в организме биопленки на слизистых оболочках. Биопленкообразование у патогенных и условно-патогенных микроорганизмов играет важную роль в генезе внутрибольничных инфекций. Анализ результатов по определению адгезивного потенциала кишечной палочки показал, что индекс адгезии микроорганизмов (ИАМ) E. coli, выделенной от больных раком легкого, – 4,48 ± 1,54, почти в 2 раза превышал таковые значения в группе сравнения – 2,58 ± 0,73. Эти различия в значительной степени зависели от среднего показателя адгезии – количества бактериальных клеток, адгезированных на одном эритроците, которые составили 3,9 ± 1,21 у больных раком легкого и 1,9 ± 2,56 – в группе сравнения. Менее значима была разница в коэффициентах участия эритроцитов (табл. 3).

Противостояние бактерий защитным факторам макроорганизма способствует их персистенции. Одним из важных факторов такого противодействия является синтез ингибитора лизоцима. Средний уровень антилизоцимной активности у штаммов E. сoli, выделенных от больных раком легкого, составил 5 ± 0,7, в то время в культурах микроорганизмов, изолированных от неонкологических больных, этот показатель был в 2,5 раза ниже – 2 ± 0,7.

Обсуждение

Резистентность к дезинфицирующим веществам и антисептикам является одной из характеристик госпитальных микроорганизмов, поэтому оценка их устойчивости позволяет прогнозировать распространение условно-патогенной флоры в стационаре. Нами исследована чувствительность кишечной палочки к хлоргексидину – широко применяемому в хирургии препарату с целью асептики и антисептики. При сравнении МПК (минимально

Таблица 2

Изменение хемотаксисной активности E. coli, выделенной от больных раком легкого

|

Группы больных |

Диаметр хемотаксической волны колоний E.coli, см |

|||||

|

1 ч |

2 ч |

3,5 ч |

4,5 ч |

5,5 ч |

7 ч |

|

|

Группа сравнения |

0,2 ± 0,01 |

0,2 ± 0,02 |

0,3 ± 0,01 |

2,5 ± 0,04 |

3,8 ± 0,03 |

4,2 ± 0,03 |

|

Больные РЛ |

0,2 ± 0,02 |

0,2 ± 0,01 |

0,2 ± 0,02 |

0,7 ± 0,02 |

1,4 ± 0,01 |

1,6 ± 0,04 |

Таблица 3

Биологические свойства E. coli, выделенной из полости рта больных раком легкого

|

Группы больных |

Адгезивная активность |

Антилизоцимная активность |

Устойчивость к дезинфектантам (МПК) |

||

|

СПА |

КУА |

ИАМ |

|||

|

Группа сравнения (n=10) |

1,9 ± 0,56 |

76 ± 8,1 |

2,58 ± 0,73 |

2 ± 0,65 |

0,13 ± 0,05 |

|

Больные РЛ (n=10) |

3,9 ± 1,2 |

89 ± 5,6 |

4,48 ± 1,54 |

5 ± 0,65 |

0,36 ± 0,12 |

Примечание: СПА – количество бактериальных клеток, адгезированное на одном эритроците; КУА – коэффициент участия эритроцитов; ИАМ – индекс адгезии микроорганизмов; МПК – минимально подавляющая концентрация.

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2014. № 4

подавляющей концентрации) антисептика для разных штаммов кишечной палочки можно сделать вывод, что популяция E. coli, выделенная у больных раком легкого, более устойчива к действию препарата, нежели эшерихии, высеянные у больных группы сравнения.

Таким образом, нами выявлены незначительные количественные изменения содержания E.coli в ротовой полости у больных раком легкого. В то же время отмечено снижение функциональных свойств эшерихий (биохимической активности, подвижности, способности к хемотаксису, антагонистических признаков), что указывает на нарушение симбиотических и синергических взаимоотношений бактерий с макроорганизмом. Данные явления сопровождаются усилением биологических свойств кишечной палочки (способности к адгезии, антилизоцимной активности, резистентности к дезинфектантам), обусловливающих паразитизм и патогенность бактерий. Можно утверждать, что для правильной интерпретации результатов бактериологического исследования, вскрытия патогенетических механизмов развития микроэкологических нарушений и их коррекции необходимы комплексные исследования состояния резидентной микрофлоры разных биотопов организма пациента с учетом ее функциональных и биологических свойств.