Функциональные особенности кардиогемодинамики у подростков Магаданской области в летний период

Автор: Максимов Аркадий Леонидович, Суханова Инесса Владиславовна, Лоскутова Алеся Николаевна, Вдовенко Сергей Игоревич

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Индивидуальное и общественное здоровье

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

У подростков 12–15 лет, жителей северо-востока России, в летний период изучались фи- зиологические показатели гемодинамики, включая вариабельность сердечного ритма в состоянии покоя и при функциональных пробах. Показано, что в исследованном поло- возрастном аспекте часть изучаемых показателей имеет достоверно значимые изменения. У современных юношей, уроженцев Магаданской области, в возрасте 13–15 лет преобла- дает нормотонический тип вегетативной нервной регуляции, но наблюдаются началь- ные признаки предгипертензионной направленности функционирования системы кро- вообращения. На основании проведенных исследований предложено физиологические показатели, характеризующие состояние кардиогемодинамики у подростков-северян в летний период, рассматривать как фоновый функциональный уровень, по отношению к которому могут оцениваться изменения, происходящие в системах организма школьни- ков в различные периоды учебного года.

Северо-восток России, подростки, функциональное состояние, вариабельность сердечного ритма, гемодинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14112813

IDR: 14112813 | УДК: 612.821+612.89+612.172.2

Текст научной статьи Функциональные особенности кардиогемодинамики у подростков Магаданской области в летний период

Введение. Хорошо известно, что в процессе учебного года функциональные возможности детей и подростков подвержены значительным вариациям. При этом большинство исследователей за фоновый уровень принимает физиологические показатели, полученные в сентябре-октябре (в первой четверти учебного года). Для центральных районов страны такой подход вполне методически оправдан. В случае исследования популяций детей, проживающих в условиях Севера, более адекватным, по нашему мнению, для оценки фоновых параметров функциональных состояний является период летнего отдыха – июль-август. Именно в это время компенсируются все негативные влияния напряженного учебного процесса, а природноклиматические факторы находятся в зоне максимально возможного комфорта для конкретного северного региона. В доступной литературе мы не встретили сведений о параметрах функциональных показателей и, в частности, об их возрастной динамике в летнем периоде у подростков северо-востока России. Исходя из этого в рамках проведенного исследования была определена цель – изучить функциональное состояние детей 12–15 лет, уроженцев Магаданской области, в период летнего отдыха на базе городских оздоровительных площадок.

Материалы и методы. Работа выполнялась на базе общеобразовательных школ г. Магадана в условиях летнего оздоровительного отдыха с дневным пребыванием в образовательном учреждении и организованным режимом питания (завтрак, обед) в период с начала июля до середины августа. Всего было обследовано 93 школьника, являвшихся уроженцами Магаданской области в I–III поколении, в возрасте 12–15 лет, в том числе 47 девочек и 46 мальчиков, разделенных на 3 возрастные группы: 12, 13 и 14– 15 лет. По данным участковых врачей, все подростки являлись практически здоровыми и не имели хронических заболеваний. Учитывая, что изучаемые физиологические показатели между исследуемыми лицами в возрасте 14 и 15 лет практически не имели различий между собой, мы сочли возможным объединить подростков данных возрастов в одну группу.

У обследуемых лиц определяли основные соматометрические показатели: длину и массу тела, систолическое (САД) и диастоли- ческое (ДАД) артериальное давление и частоту сердечных сокращений (ЧСС). Расчетным путем определяли пульсовое давление (ПД), вегетативный индекс Кердо (ВИК) и ударный объем по Старру (УО) [9, 15]. В процессе исследований у испытуемых определялось время максимальной задержки дыхания на вдохе и выдохе (пробы Штанге и Генчи). Насыщение гемоглобина кислородом (HbO2) во время дыхательных проб определяли неинвазивным методом фотооксигемометрии с использованием пульсиоксиметра NPB-40 (США). Параметры оксигенации артериальной крови и ЧСС регистрировали перед пробой и на пике ее исполнения.

Функциональные резервы кардиогемодинамики оценивались при выполнении активной ортостатической пробы, во время которой регистрировались показатели вариабельности кардиоритма по методу Р.М. Баевского [4] с использованием прибора «Вари-кард» и программного обеспечения «ЭС-КИМ-6», разработанных в ООО Институт внедрения новых медицинских технологий «Рамена» (г. Рязань) [19, 23]. Перед проведением ортостатической пробы испытуемый 10–15 мин лежал на плоской поверхности, голова при этом находилась на уровне тела. После записи фоновой кардиоритмограммы продолжительностью 5 мин по команде обследователя испытуемый быстро принимал вертикальное положение, и запись показателей продолжалась в течение еще 5 мин. В анализ кардиоритма включались следующие показатели: мода (Mo) – наиболее часто встречающиеся значения R-R-интервалов в анализируемой кардиоритмограмме; амплитуда моды (АMo) – число значений интервалов, равных Мо, - выраженная в %; вариабельность кардиоритма (MxДMn) – разница между самым длительным и самым коротким значением R-R-интервала; индекс напряжения регуляторных систем (SI, ед.); мощность спектра высокочастотного компонента вариабельности в % от суммарной мощности колебаний (HF, %); мощность спектра низкочастотного компонента вариабельности в процентах от суммарной мощности колебаний (LF, %); мощность спектра сверхнизкочастотного компонента вариабельности в процентах от суммарной мощности колебаний (VLF, %); показатель активности регуляторных систем (IARS, балл) [4, 23].

Обследование подростков проводилось в помещении с температурой 19–21 ºС в первой половине дня. Все подростки добровольно участвовали в исследованиях, которые проводились с соблюдением требований биомедицинской этики при письменном информированном согласии родителей.

Статистическая обработка полученного материала производилась с использованием прикладной программы Microsoft Excel Windows (2000). Вычислялись средние величины показателей (M) и их ошибки (±m). Статистическая значимость различий оценивалась по t-критерию Стьюдента для независимых выборок при условии нормальности распределения. При значении р<0,05 принималась нулевая гипотеза о наличии различий между двумя сравниваемыми выборками [7].

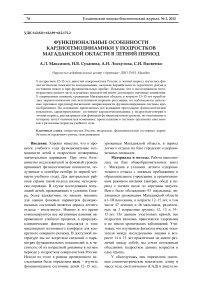

Результаты и обсуждение. В табл. 1 представлены некоторые показатели гемодинамики у мальчиков и девочек в условиях оздоровительного отдыха. Из приведенных данных следует, что в группе девочек 14–15 лет наблюдаются достоверные отличия по САД, ДАД и УО относительно девочек 12 лет. У мальчиков не было отмечено возрастных различий по ДАД, однако по показателю САД у 13-летних наблюдалось превышение на 7 мм рт. ст. по сравнению с группой мальчиков 12 лет. Такая же картина была выявлена и для ПД, причем эти показатели к 14-летнему возрасту уже значимо не изменялись. Значения УО имели достоверные различия между группами мальчиков 12 и 14–15 лет.

В наших исследованиях не выявлено половых различий по уровню ДАД и ЧСС в сопоставимых возрастных группах. В то же время у 13-летних мальчиков САД и ПД достоверно превышали аналогичные показатели в группе девочек на 9 мм рт. ст. В связи с этим необходимо отметить проявляющуюся уже с 13-летнего возраста явную предгипер-тензивную направленность реакций системы гемодинамики у мальчиков, что становится одной из проблем современной кардиологии [10]. Значение интегрального показателя со-

Таблица 1

стояния системы кровообращения – индекса Кердо, отражающего состояние вегетативного баланса, – у всех обследованных вне зависимости от возраста и половой принадлежности указывает на симпатическую направленность нейровегетативного тонуса, при этом по показаниям кардиоритма (табл. 2) они в целом не выходили за границы, характерные для нормотоников. В этой связи необходимо отметить, что у современных подростков, уроженцев северо-востока России из числа европеоидов, отсутствует преобладание парасимпатической составляющей вегетатив- ной нервной системы, что в значительной степени отмечалось у аборигенов Севера, обследованных в 70–80-х гг. прошлого столетия [11, 24].

Учитывая широкое использование в последние годы показателей анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) для оценки функционального состояния и адаптационного потенциала у детей и подростков [6, 13, 16, 17, 21, 25, 26], мы проанализировали половозрастные особенности структуры кардиоритма у школьников г. Магадана (табл. 2).

Таблица 2

Показатели вариабельности кардиоритма у девочек (1) и мальчиков (2) в состоянии покоя (числитель) и в процессе ортостаза (знаменатель), M±m

|

Показатели кардиоритма |

Возрастные группы и количество обследуемых лиц |

||||

|

1 |

2 |

||||

|

12 лет n = 10 |

13 лет n = 10 |

14–15 лет n = 16 |

13 лет n = 12 |

14–15 лет n = 10 |

|

|

Mo, мс |

792±32 * 635±25 |

750±21 674±21 * |

737±18 * 610±18 * |

782±29 * 616±24 * |

732±20 * 605±18 |

|

АMo, % |

39±1,5 * 37±1,2 |

37±1,8 36±0,8 |

36±1,0 * 37±1,0 |

38±1,8 37±1,2 |

39±1,5 37±0,6 |

|

MxДMn, мс |

288±29 193±15 * |

315±22 264±20 * |

306±17 195±11 |

303±13 * 212±14 * |

220±17 * 199±13 |

|

SI, ед. |

95±12 150±13 |

82±6 103±13 * |

85±5 172±12 * |

87±9 * 153±15 * |

122±7 * 164±18 |

|

HF, % |

62±4,0 23±3,4 * |

70±2,0 * 31±3,0 * |

57±3,0 * 24±2,2 |

59±3,3 28±5,5 |

65±5,5 21±2,3 |

|

LF, % |

24±2,5 53±4,9 |

21±1,9 * 46±4,2 |

28±2,2 * 51±3,6 |

26±2,5 44±3,9 * |

23±3,6 55±2,8 * |

|

VLF, % |

14±1,9 24±3,3 |

9±1,2 * 23±5,3 |

15±2,4 * 25±3,4 |

15±1,6 28±3,8 |

12±2,5 24±2,4 |

|

IARS, балл |

4±0,6 5±0,4 |

4±0,3 4±0,6 |

3±0,3 5±0,5 |

4±0,4 4±0,4 |

4±0,3 5±0,4 |

|

САД, мм рт. ст. |

104±3,0 115±6 |

105±3,1 * 117±3,2 |

111±1,7 * 119±3,3 |

114±2,8 122±5 |

116±3,5 121±6 |

|

ДАД, мм рт. ст. |

59±1,8 69±2,9 |

60±2,2 74±1,6 |

64±1,5 74±1,9 |

60±1,8 71±2,5 |

62±2,2 72±3,0 |

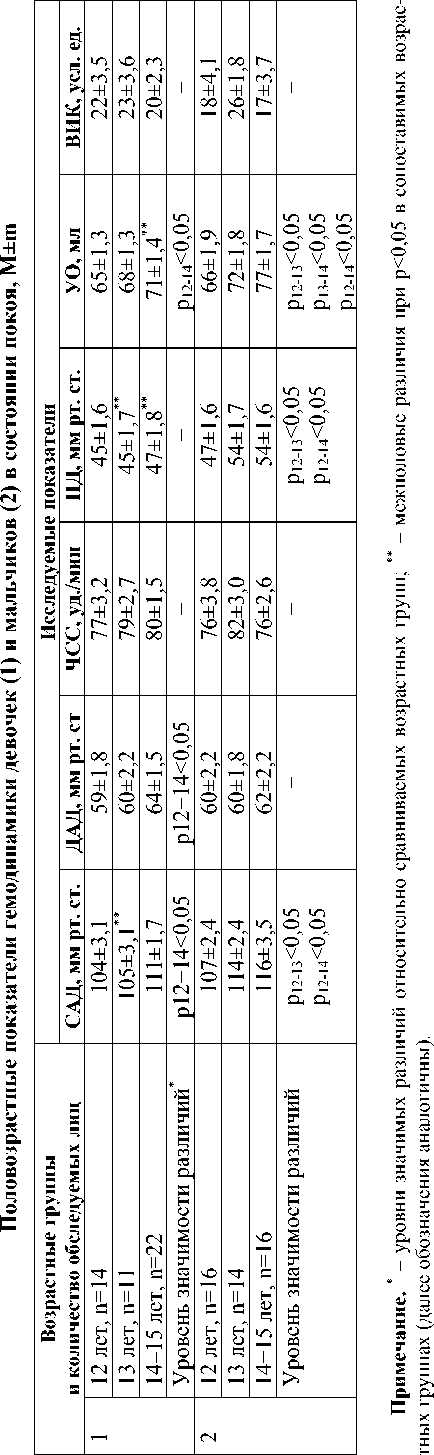

В табл. 2 представлены показатели пятиминутных записей вариабельности сердечного ритма у мальчиков и девочек в состоянии лежа (фоновый уровень) и в положении стоя (ортостаз), при этом значения R-R-интервалов первых 10–15 с, связанных с переходом их горизонтального в вертикальное положение, из обработки массива кардиоинтервалов исклю- чались, т.к. они отражали особое состояние резервов гемодинамики организма, анализ характеристик которого не входил в задачу исследования. По ряду организационных причин не удалось исследовать структуру кардиоритма в группе 12-летних мальчиков, поэтому в таблице данные о вариабельности сердечного ритма этих подростков не представлены.

Проведенный анализ показал, что достоверные различия между группами 13- и 14– 15-летних мальчиков отмечаются по показателям вариационного размаха и индекса напряжения. У девочек между аналогичными возрастными группами в статистических показателях ритма сердца достоверных различий не отмечалось, но в значениях распределения мощности высокочастотной, низкочастотной и сверхнизкочастотной составляющих спектрально-волновых компонентов, длительности R-R-интервалов имелись достоверные различия. Так, значения HF в группе 14–15-летних девочек были на 13 % меньше, а LF и VLF – на 7 и 6 % больше, чем у обследуемых из группы девочек 13 лет. При этом у последних систолическое артериальное давление достоверно не отличалось от показателей группы 12-летних, но было значимо ниже на 6 мм рт. ст., чем в группе 14–15-летних школьниц.

Отметим, что у этих же обследуемых значение низкочастотной составляющей спектра кардиоритма было достоверно на 7 % больше, чем в группе 13-летних девочек. Известно, что низкочастотная составляющая спектра кардиоритма может отражать состояние сосудистого тонуса, активность барорецепторов и постганглионарных симпатических волокон [5, 18, 27]. При этом чем выше ее процент в общей структуре волновых процессов, описывающих во времени состояние сердечного ритма, тем более выраженным является вклад активности сосудодвигательного центра и тем выше его влияние на регуляцию артериального давления, что наиболее явно прослеживается между группами девочек 13 и 14 лет и отмечается в достоверных различиях как САД, так и LF.

Учитывая, что в отличие от обследуемого контингента мальчиков у девочек параметры кардиоритма были изучены начиная с 12-летнего возраста, представлялась возможность оценить динамику перестройки параметров в возрастном диапазоне 12–15 лет. Так, оказалось, что с возрастом по показателям, характеризующим ЧСС и процентное распределение его наиболее часто встречающихся значений (Мо, АМо), наблюдалось уменьшение их абсолютной величины. Отно- сительно остальных изучаемых параметров ритма сердца, в основном связанных со спектрально-волновыми характеристиками, отмечалась их флюктуация, т.е. к 13 годам некоторые из них возрастали, а к 14–15-летнему возрасту - снижались. Отметим, что другие исследователи, изучающие аналогичные показатели кардиоритма, но у лиц более старшего возраста (15–19 лет), отмечали однотипный характер их изменений, направленный только в сторону повышения. На основании комплексной оценки симпатических и парасимпатических влияний на параметры кардиоритма по величинам IARS, которые у 14–15-летних девочек составляли в среднем 3±0,3 балла, что, по данным исследований, проведенных на различном возрастном контингенте, соответствует оптимальному состоянию вегетативного баланса организма [2, 3, 12], можно полагать, что к этому периоду формирование структурно-физиологических основ регуляторных систем кардиогемодинамики заканчивается.

Для детализации оценки функциональных резервов системы гемодинамики нами были проанализированы показатели кардиоритма и артериального давления во время выполнения подростками ортостатической пробы. Оказалось, что у мальчиков в процессе ортостаза значимые различия между показателями кардиоритма в группе 13- и 14– 15-летних отмечались только по LF, величина которой на 11 % была меньше в группе подростков 13 лет. В группе девочек число показателей, имеющих достоверные отличия в отношении возрастных изменений, достигало четырех. Так, наибольшие значения Мо, MxDMn и HF отмечались в группе 13-летних, при этом индекс напряжения у них имел наименьшие значения. Интересно, что именно на этот возрастной период у девочек приходился самый высокий уровень активности парасимпатического звена вегетативной регуляции, что проявляется в наибольших значениях высокочастотных составляющих мощности спектра дыхательных волн как в состоянии фона, так и при ортостазе, а также в наименьших значениях индекса напряжения.

Анализ гендерных различий параметров кардиоритма в сопоставимых возрастных группах в процессе выполнения ортостатической пробы показал, что наиболее оптимальная реакция системы гемодинамики при минимальном напряжении функциональных резервов также отмечалась в группе девочек 13 лет. Так, значение продолжительности наиболее часто встречающегося интервала RR (Мо) у них было достоверно выше на 58 мс, чем у мальчиков, а длительность вариационного размаха – выше на 52 мс. При этом SI в группе девочек был на 50 ед. меньше, чем у мальчиков того же возраста. По всей видимости, это связано с тем, что в условиях Магаданской области девочки в возрасте 13 лет в физическом развитии обгоняют своих сверстников-мальчиков, на что указывают масса и крепость телосложения (индекс Пинье). Так, масса тела обследуемой группы 13-летних девочек составляла 49,8±2,5 кг, мальчиков того же возраста – 48,0±2,8 кг, а значение индекса Пинье - соответственно 40±3 и 31±3 ед. В группе 14–15-летних девочек и мальчиков достоверных различий по массе тела уже не отмечалось; среднее ее значение составляло 58,6±2,2 кг.

Отметим, что к 14–15 годам мальчики на северо-востоке России в основном догоняют в своем физическом развитии девочек [14, 22], что, видимо, и нивелирует разницу показателей кардиогемодинамики при выполнении ортостатической пробы. Это также подтверждается данными о том, что между группами мальчиков и девочек 14–15 лет во время ортостатической пробы ни по одному из 8 показателей кардиоритма не наблюдается значимых различий, что позволяет говорить об идентичности структуры функциональных резервов сердечно-сосудистой системы у подростков в этом возрастном периоде.

Одним из ключевых показателей, характеризующих скорость обмена веществ, является интенсивность потребления кислорода организмом. В связи с этим представлялось интересным оценить устойчивость организма подростков к действию гипоксически-гипер-капнического фактора, простейшей моделью которого являются пробы с задержкой дыхания на вдохе (Штанге) и выдохе (Генчи). Привлекательность данного теста прежде всего в том, что при простоте исполнения он позволяет за короткий промежуток времени экстремально нагружать кардиореспиратор-ную систему и получать динамику изменений ряда высокоинформативных физиологических показателей. Учитывая, что в условиях Севера на различных системных уровнях организма развиваются процессы, характерные для действия гипоксии [1, 20], дополнительное сочетанное влияние на организм недостатка кислорода и избытка углекислого газа позволяет более полно оценить функциональные резервы детей-северян. В связи с этим нами были исследованы уровни насыщения гемоглобина кислородом во время выполнения подростками проб Штанге и Генчи.

В табл. 3 представлены показатели выполнения проб с задержкой дыхания. Оказалось, что у девочек не выявлено возрастных изменений по времени задержки дыхания, а у мальчиков этот показатель достоверно возрос между группами 12- и 14-летних подростков. Интересно, что у 13-летних девочек время пробы Генчи достоверно превышало на 6 с аналогичный показатель мальчиков-сверстников. Учитывая, что время задержки дыхания во многом зависит от уровня мотивации обследуемого, то отсутствие ее выраженной динамики у девочек с возрастом мы склонны относить к тому, что они в отличие от мальчиков менее ориентированы на соревновательную установку на лучший результат, которая у 14–15-летних юношей проявляется достаточно ярко.

Исходная величина содержания оксигемоглобина у испытуемых всех возрастных групп определялась в пределах 98,9–99,6 %, что в условиях Севера соответствует физиологической норме. При выполнении дыхательных проб отмечается снижение уровня оксигемоглобина, причем его наименьшее содержание было обнаружено нами у 13-летних мальчиков во время пробы Генчи (93,6 %), при этом время задержки дыхания у них было достоверно на 5 с меньше, чем у сверстниц-девочек. Это еще раз указывает на отмеченный нами выше факт наличия лучших функциональных параметров у девочек этого возраста относительно сверстников-мальчиков, что, по всей видимости, связано с тем, что в исследуемом возрастном диапазо-

Таблица 3

Заключение. Таким образом, установлено, что у современных подростков, уроженцев Магаданской области из числа европеоидов, в возрастном периоде 13–15 лет на фоне преобладания нормотонического типа вегетативной нервной регуляции наблюдаются начальные признаки формирования предгипер-тензивной направленности функционирования системы кровообращения. Полученные в период летнего отдыха физиологические показатели кардиогемодинамики могут служить исходным фоновым уровнем для дальнейшей сравнительной оценки динамики их изменения в процессе различных периодов учебного года, что является важным аспектом при организации мониторинга состояния здоровья школьников, особенно проживающих в экстремальных природно-климатических условиях Севера.

-

1. Авцын, А.П. Патология человека на Севере / А.П Авцын, А.Г Марачев, А.П. Милованов. – М. : Медицина, 1985. – 416 с.

-

2. Баевский, Р.М. Введение в донозологиче-скую диагностику / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. – М. : Слово, 2008. – 176 с.

-

3. Баевский, Р.М. Основы экологической ва-леологии человека / Р.М. Баевский, А.Л. Максимов, А.П. Берсенева. – Магадан : СВНЦ ДВО РАН, 2001. – 267 c.

-

4. Баевский, Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологий / Р.М. Баевский. – М. : Медицина, 1979. – 295 с.

-

5. Вариабельность ритма сердца: представление о механизмах / С.А. Котельников и др. // Физиология человека. – 2002. – Т. 28, №1. – С. 130.

-

6. Волокитина, Т.В Оценка временных показателей вариабельности сердечного ритма у младших школьников / Т.В. Волокитина, Э.В. Ле-ус // Экология человека. – 2004. – №1. – С. 49.

-

7. Гланц, С.А. Медико-биологическая статистика / С.А. Гланц. – М. : Практика, 1999. – 459 с.

-

8. Годовых, Т.В. Нормативы показателей физического развития детей Чукотки / Т.В. Годовых, В.В. Фефелова. – Магадан : СВНЦ ДВО РАН, 2007. – 30 с.

-

9. Гуминский, А.А. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии / А.А. Гуминский, Н.Н. Леонтьева, К.В. Маринова. – М. : Просвещение, 1990. – 240 с.

-

10. Давидович, И.М. Предгипертензия у мужчин молодого возраста / И.М. Давидович, С.Л. Жарский, О.В. Афонасков // Здравоохранение Российской Федерации. – 2009. – №1. – С. 32.

-

11. Деряпа, Н.Р. Адаптация человека в полярных районах Земли / Н.Р. Деряпа, И.Ф. Рябинин. – М. : Медицина, 1977. – 296 с.

-

12. Донозологическая диагностика в оценке уровня здоровья школьников / А.П. Берсенева и др. // Функциональная диагностика. – 2006. – №3. – С. 5.

-

13. Зависимость вариабельности сердечного ритма от сезона года у 11–13-летних девочек / И.Г. Кайсина и др. // Физиология человека. – 2005. – Т. 31, №4. – С. 43.

-

14. Закономерности роста и физического развития детей и подростков Чукотки / Т.В. Годовых и др. // Человек на Севере: системные механизмы адаптации. – Магадан : СВНЦ ДВО РАН, 2007. – С. 138.

-

15. Колышкин, В.В. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний человека. Лабораторный практикум. Ч. I. / В.В. Колыш-кин. – Новосибирск, 1995. – 165 с.

-

16. Кузнецова, О.В. Спектральный анализ вариабельности ритмов сердца, артериального давления и дыхания у детей 8–11 лет в покое / О.В. Кузнецова, В.Д. Сонькин // Физиология человека. – 2005. – Т. 31, №1. – С. 33.

-

17. Максимов, А.Л. Регуляторные особенности структуры кардиоритма у юношей и девушек, жителей Магаданской области / А.Л. Максимов, Н.Н. Максимова, А.В. Мисников // Российский физиологический журн. им. И.М. Сеченова. – 2004. – Т. 30, №8, ч. 2. – С. 381.

-

18. Мамий, В.И. О природе низкочастотной составляющей вариабельности ритма сердца и роли симпатико-парасимпатического взаимодействия / В.И. Мамий, Н.Б. Хаспекова // Российский физиологический журн. им. И.М. Сеченова. – 2002. – Т. 88, №2. – С. 237.

-

19. Медико-физиологические аспекты разработки аппаратно-программных средств для математического анализа работы сердца / Р.М. Баевский и др. // Российский мед. вестн. – 1996. – №1–2. – С. 104.

-

20. Милованов, А.П. Экзогенная флюктуирующая гипоксия Севера / А.П. Милованов // Основные аспекты географической патологии на Крайнем Севере. – Норильск, 1976. – С. 56.

-

21. Музалевская, Н.И. Оценка адаптационного ресурса и состояния здоровья старшеклассников методом нелинейной стохастической кардиоинтер-валометрии / Н.И. Музалевская, В.Г. Каменская // Физиология человека. – 2007. – Т. 33, №2. – С. 60.

-

22. Региональные нормативы показателей здоровья и медицинского обеспечения лиц, занимающихся физкультурой и спортом: науч.-практические рекомендации / А.Л. Максимов и др. – Магадан : СВНЦ ДВО РАН, 2005. – 60 с.

-

23. Семенов, Ю.Н. Комплекс для анализа вариабельности сердечного ритма / Ю.Н. Семенов. – Рязань : PAMEHA, 2005. – 210 с.

-

24. Экологическая физиология человека. Часть II. Адаптация человека к различным климатогеографическим условиям. – Л. : Наука, 1980. – 549 с.

-

25. Calculating sympathovagal balance from heart rate variadility: Are there alternatives in aboles-

cents? / P. Dalla et al. // Act. cardiol. – 2006. – Vol. 61, №3. – P. 307.

-

26. Effect of age on long-term heart rate variability / V.K. Yeragani et al. // Cardiov. res. – 1997. – Vol. 35, №1. – Р. 35.

-

27. Power spectral analysis of heart rate and arterial pressure variabilities as a marker of sympatho-vagal interaction in man conscious dog / M. Pagani et al . // Circ. res. – 1986. – №59. – P. 151.

PHYSIOLOGICAL PROFILES OF FUNCTIONAL STATE DEMONSTRATED BY THE ADOLESCENTS OF MAGADAN REGION IN SUMMER PERIOD

A.L. Maximov, I.V. Sukhanova, A.N. Loskutova, S.I. Vdovenko

Scientific-research center «Arktika» FEB RAS, Magadan

Список литературы Функциональные особенности кардиогемодинамики у подростков Магаданской области в летний период

- Авцын, А.П. Патология человека на Севере/А.П Авцын, А.Г Марачев, А.П. Милованов. -М.: Медицина, 1985. -416 с.

- Баевский, Р.М. Введение в донозологическую диагностику/Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. -М.: Слово, 2008. -176 с.

- Баевский, Р.М. Основы экологической валеологии человека/Р.М. Баевский, А.Л. Максимов, А.П. Берсенева. -Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2001. -267 c.

- Баевский, Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологий/Р.М. Баевский. -М.: Медицина, 1979. -295 с.

- Вариабельность ритма сердца: представление о механизмах/С.А. Котельников и др.//Физиология человека. -2002. -Т. 28, №1. -С. 130.

- Волокитина, Т.В Оценка временных показателей вариабельности сердечного ритма у младших школьников/Т.В. Волокитина, Э.В. Леус//Экология человека. -2004. -№1. -С. 49.

- Гланц, С.А. Медико-биологическая статистика/С.А. Гланц. -М.: Практика, 1999. -459 с.

- Годовых, Т.В. Нормативы показателей физического развития детей Чукотки/Т.В. Годовых, В.В. Фефелова. -Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2007. -30 с.

- Гуминский, А.А. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии/А.А. Гуминский, Н.Н. Леонтьева, К.В. Маринова. -М.: Просвещение, 1990. -240 с.

- Давидович, И.М. Предгипертензия у мужчин молодого возраста/И.М. Давидович, С.Л. Жарский, О.В. Афонасков//Здравоохранение Российской Федерации. -2009. -№1. -С. 32.

- Деряпа, Н.Р. Адаптация человека в полярных районах Земли/Н.Р. Деряпа, И.Ф. Рябинин. -М.: Медицина, 1977. -296 с.

- Донозологическая диагностика в оценке уровня здоровья школьников/А.П. Берсенева и др.//Функциональная диагностика. -2006. -№3. -С. 5.

- Зависимость вариабельности сердечного ритма от сезона года у 11-13-летних девочек/И.Г. Кайсина и др.//Физиология человека. -2005. -Т. 31, №4. -С. 43.

- Закономерности роста и физического развития детей и подростков Чукотки/Т.В. Годовых и др.//Человек на Севере: системные механизмы адаптации. -Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2007. -С. 138.

- Колышкин, В.В. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний человека. Лабораторный практикум. Ч. I./В.В. Колышкин. -Новосибирск, 1995. -165 с.

- Кузнецова, О.В. Спектральный анализ вариабельности ритмов сердца, артериального давления и дыхания у детей 8-11 лет в покое/О.В. Кузнецова, В.Д. Сонькин//Физиология человека. -2005. -Т. 31, №1. -С. 33.

- Максимов, А.Л. Регуляторные особенности структуры кардиоритма у юношей и девушек, жителей Магаданской области/А.Л. Максимов, Н.Н. Максимова, А.В. Мисников//Российский физиологический журн. им. И.М. Сеченова. -2004. -Т. 30, №8, ч. 2. -С. 381.

- Мамий, В.И. О природе низкочастотной составляющей вариабельности ритма сердца и роли симпатико-парасимпатического взаимодействия/В.И. Мамий, Н.Б. Хаспекова//Российский физиологический журн. им. И.М. Сеченова. -2002. -Т. 88, №2. -С. 237.

- Медико-физиологические аспекты разработки аппаратно-программных средств для математического анализа работы сердца/Р.М. Баевский и др.//Российский мед. вестн. -1996. -№1-2. -С. 104.

- Милованов, А.П. Экзогенная флюктуирующая гипоксия Севера/А.П. Милованов//Основные аспекты географической патологии на Крайнем Севере. -Норильск, 1976. -С. 56.

- Музалевская, Н.И. Оценка адаптационного ресурса и состояния здоровья старшеклассников методом нелинейной стохастической кардиоинтервалометрии/Н.И. Музалевская, В.Г. Каменская//Физиология человека. -2007. -Т. 33, №2. -С. 60.

- Региональные нормативы показателей здоровья и медицинского обеспечения лиц, занимающихся физкультурой и спортом: науч.практические рекомендации/А.Л. Максимов и др. -Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2005. -60 с.

- Семенов, Ю.Н. Комплекс для анализа вариабельности сердечного ритма/Ю.Н. Семенов. -Рязань: PAMEHA, 2005. -210 с.

- Казначеев В.П., Деряпа Я.Р., Андронова Т.И., Багиров В.Г., Бисярина В.П., Гичев Ю.П., Бочкарева Н.Л., Шорин Ю.П. и др. Экологическая физиология человека. Часть II. Адаптация человека к различным климатогеографическим условиям. -Л.: Наука, 1980. -549 с.

- Calculating sympathovagal balance from heart rate variadility: Are there alternatives in abolescents?/P. Dalla et al.//Act. cardiol. -2006. -Vol. 61, №3. -P. 307.

- Effect of age on long-term heart rate variability/V.K. Yeragani et al.//Cardiov. res. -1997. -Vol. 35, №1. -Р. 35.

- Power spectral analysis of heart rate and arterial pressure variabilities as a marker of sympathovagal interaction in man conscious dog/M. Pagani et al.//Circ. res. -1986. -№59. -P. 151.