Функциональные результаты первичного одностороннего эндопротезирования тазобедренного сустава при коксартрозе

Автор: Мартыненко Д.В., Волошин В.П., Шевырев К.В., Ошкуков С.А., Степанов Е.В.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 3 (41), 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе проанализированы основные функциональные характеристики системы локомоции до и после эндопротезирования тазобедренного сустава, определенные аппаратными методами с использованием комплекса исследования ходьбы «Биомеханика» МБН.Материалы и методы. Интерпретация результатов биомеханического исследования пациентов с патологией тазобедренных суставов аппаратными средствами проведена на основании данных подометрии, гониометрии и динамометрии после их статистической обработки. В работе оценивались функциональные результаты эндопротезирования тазобедренного сустава, характеризующие реакцию системы локомоции на нагрузку и подвижность в протезированном тазобедренном суставе.Время контакта конечностей с опорной поверхностью оценивали по периодам опоры и периодам одиночной опоры, а также по времени перекатов стоп. Для характеристики силы контакта конечностей с опорной поверхностью оценивали два стандартных показателя: динамическую опороспособность конечности и переменные динамические нагрузки. Исследование подвижности протезированного тазобедренного сустава дополнялось определением скоростей угловых перемещений в суставе.Результаты. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава повышает симметричность ходьбы и снижает хромоту, переводя ее из явной в скрытую. В 42 % случаев конечность на стороне эндопротезирования оставалась после операции менее опорной.Динамическая опороспособность в течение 14 месяцев после эндопротезирования восстанавливается до нижних границ нормы.Подвижность протезированного тазобедренного сустава в течение 20 месяцев восстанавливается, но не достигает нормальных значений. Наблюдение за восстановлением скоростей угловых перемещений в тазобедренном суставе показало их увеличение в два раза в течение первых 14 месяцев после операции.Заключение. На основании полученных данных можно сделать вывод о целесообразности проведения эндопротезирования тазобедренного сустава пациентам на более ранней стадии развития коксартроза, до развития у них выраженных анатомо-функциональных изменений.

Биомеханика ходьбы, коксартроз, тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава

Короткий адрес: https://sciup.org/142229606

IDR: 142229606 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2020.3.46-51

Текст научной статьи Функциональные результаты первичного одностороннего эндопротезирования тазобедренного сустава при коксартрозе

Деформирующий коксартроз – хроническое полиэтиологи-ческое заболевание тазобедренного сустава, сопровождающееся болью и функциональными нарушениями, которые приводят к снижению качества жизни больного. К наиболее распространенным функциональным нарушениям данного заболевания относятся хромота, тугоподвижность в пораженном суставе и снижение динамических нагрузок на пораженную конечность [1,2,3]. Снижение качества жизни больного при коксартрозе связано с нарушением походки, необходимостью дополнительных средств опоры и ухудшением самообслуживания [3,4,5].

Наиболее распространенным методом оперативного лечения деформирующего коксартроза на современном этапе является тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Целью тотального эндопротезирования тазобедренного сустава является купирование болевого синдрома и повышение качества жизни больного путём улучшения функции оперированного сустава [6,7,8].

Функциональный анализ является важным аспектом изучения результатов эндопротезирования тазобедренного сустава [3,9]. В данном исследовании предпринята попытка проанализировать основные функциональные характеристики системы локомоции до и после эндопротезирования тазобедренного сустава, определенные аппаратными методами.

Материалы и методы

В нашем исследовании проведен анализ функциональных результатов 69 односторонних первичных эндопротезирований тазобедренного сустава у 69 больных обоего пола в возрасте от 30 до 73 лет (средний возраст 50,7 лет), выполненных в период с 2007 по 2012 годы. Мужчин в исследовании было 32, женщин – 37. Оценены результаты после эндопротезирования правого тазобедренного сустава в 35 случаях, после эндопротезирования левого тазобедренного сустава в 34 случаях. В 31 наблюдении прослежены изменения функции до и после эндопротезирования. В работе использовали аппаратный комплекс исследования ходьбы «Биомеханика» МБН.

Для интерпретации результатов биомеханического исследования пациентов с патологией тазобедренных суставов аппаратными средствами была разработана методика оценки данных подометрии, гониометрии и динамометрии, включающая качественную и количественную оценку отклонений полученных значений от нормы (Таблица 1). Для определения достоверности изменений количественных показателей вычисляли t-критерий и определяли его значимость.

Таблица 1

Оцениваемые функциональные параметры ходьбы

|

Оцениваемый параметр |

Среднее значение параметра при ЦШ=1 с. |

Среднее значение параметра при ЦШ=1,2 с. |

Среднее значение параметра при ЦШ=1,4 с. |

|

Период опоры конечности в % от длительности цикла шага |

61,6 |

62,1 |

62,7 |

|

Период одиночной опоры конечности в % от длительности цикла шага |

35,4 |

37,40 |

39,4 |

|

% времени переката через пятку от длительности цикла шага |

10 |

12,5 |

15 |

|

% времени переката через голеностопный сустав от длительности цикла шага |

16 |

17,5 |

19 |

|

% времени переката через передний отдел стопы от длительности цикла шага |

23,2 |

33,2 |

40,2 |

|

Динамическая опороспособность конечности в % от веса тела |

105 |

113 |

123 |

|

Величина переменных динамических нагрузок в % от веса тела |

33 |

35 |

37 |

|

Амплитуда подвижности тазобедренного сустава в градусах |

37,3 |

37,5 |

37,7 |

|

Скорость первого сгибания тазобедренного сустава градусов в секунду |

0 |

4,63 |

7,14 |

|

Скорость разгибания тазобедренного сустава градусов в секунду |

84,7 |

66,5 |

53,7 |

|

Скорость второго сгибания тазобедренного сустава градусов в секунду |

110,9 |

94,7 |

85,9 |

Результаты

Функциональные результаты после тотального одностороннего эндопротезирования тазобедренного сустава оценены у 69 пациентов. Средний срок от эндопротезирования сустава до функциональной оценки результатов в исследуемой группе составил 21 месяц. Максимальное время, прошедшее от момента эндопротезирования до функционального исследования составило 142 месяца, минимальное – 5 месяцев.

Функциональную характеристику соотносили с наличием болевого синдрома в тазобедренных суставах. Отсутствие болевого синдрома после одностороннего эндопротезирования отмечено в 7 случаях, двусторонний болевой синдром выявлен в 10 случаях, односторонний болевой синдром отмечали в 52 случаях, причем в 42 случаях сторона болевого синдрома не совпадала со стороной эндопротезирования, а в 10 случаях односторонний болевой синдром отмечали на стороне эндопротезирования.

В исследовании определяли пять качественных параметров, характеризующих состояние оперированной нижней конечности: отсутствие болевого синдрома, преобладание периода опоры; преобладающая динамическая опороспособность; преобладающие переменные динамические нагрузки; преобладающая мобильность протезированного тазобедренного сустава. Наличие каждого из пяти параметров на стороне эндопротезирования оценивалось в 1 балл. Лучшая качественная оценка отмечалась при пяти баллах, худшая при нуле баллов. Качественная оценка во всех наблюдениях находилась в прямой зависимости от давности дегенеративно-дистрофического процесса протезируемого тазобедренного сустава (Таблица 2).

В зависимости от качественной оценки оперированной конечности все наблюдения были разделены на две группы с высокой и низкой оценкой результата эндопротезирования. Группа с низкими качественными результатами, оценка которых варьировала от 0 до 2 баллов, насчитывала 27 наблюдений, средняя длительность болевого синдрома до операции в этой группе составила 7,3 года. Группа с высокими качественными результатами с оценкой от 3 до 5 баллов насчитывала 42 случая, средняя длительность болевого синдрома до операции в этой группе составила 3,7 лет.

Таблица 2

Оценка качественных параметров

|

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ В БАЛЛАХ |

КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ |

КОЛИЧЕСТВО НАБЛЮДЕНИЙ В ГРУППАХ СРАВНЕНИЯ |

|

0 баллов |

5 |

27 |

|

1 балл |

5 |

|

|

2 балла |

17 |

|

|

3 балла |

19 |

42 |

|

4 балла |

17 |

|

|

5 баллов |

6 |

При сопоставлении функциональных результатов групп с высокой и низкой качественной оценкой, в группе с высокой оценкой и, соответственно, более ранним эндопротезировани- ем, значимо удлинился период опоры (p>0.01), возросла подвижность протезированного сустава (p>0.01).

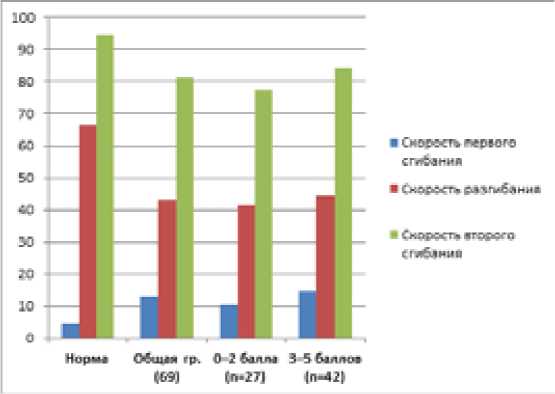

Диаграмма 1. Скорости угловых перемещений в протезированном тазобедренном суставе в норме, в общей группе наблюдений и в группах с низкой и высокой качественной оценкой.

Скорости угловых перемещений в протезированном тазобедренном суставе у пациентов с высокой качественной оценкой преобладали незначимо (p<0.05) (Диаграмма 1).

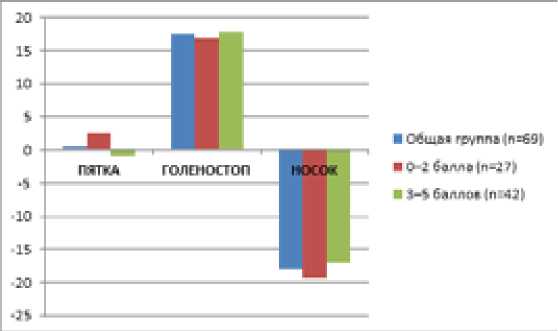

Отклонения перекатов стопы от нормальных значений (Диаграмма 2) демонстрировало снижение переносимости динамических нагрузок конечности на стороне эндопротезирования. В группе с высокой качественной оценкой отмечено достаточно значимое сокращение переката через передний отдел стопы (p>0.05).

Диаграмма 2. Отклонения значений перекатов стопы через пятку, голеностоп и передний отдел стопы (носок) от нормальных значений на стороне эндопротезирования тазобедренного сустава в общей группе и в группах с низкой и высокой качественной оценкой.

В настоящем исследовании у 31 пациента прослежена динамика функциональных изменений до и после тотального эндопротезирования правого тазобедренного сустава у 14 пациентов, левого тазобедренного сустава у 17 пациентов. Средний возраст в исследованной группе составил 50,3 лет, наиболее молодому пациенту было 30 лет, наиболее пожилому – 73 года. Количество мужчин в группе составило – 14, женщин – 17. Средний срок от одностороннего эндопротезирования до функциональной оценки результатов в исследуемой группе составил 14 месяцев. Максимальное время, прошедшее от момента эндопротезирования до функционального исследования составило 27 месяцев, минимальное – 5 месяцев.

В исследовании до и после эндопротезирования определяли пять качественных параметров, характеризующих состояние исследуемой нижней конечности: отсутствие болевого синдрома, преобладание периода опоры; преобладающая динамическая опороспособность; преобладающие переменные динамические нагрузок; преобладающая мобильность протезированного тазобедренного сустава (Таблица 3). Наличие каждого из пяти параметров на стороне эндопротезирования оценивалось в 1 балл. Каждый случай до и после эндопротезирования оценивался в баллах. Лучшую качественную оценку отмечали при пяти баллах, худшую при нуле баллов.

Таблица 3

Оценка качественных параметров до и после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава

|

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ В БАЛЛАХ |

КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ДО ОПЕРАЦИИ |

КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ |

|

0 баллов |

19 |

2 |

|

1 балл |

7 |

7 |

|

2 балла |

2 |

4 |

|

3 балла |

2 |

8 |

|

4 балла |

1 |

5 |

|

5 баллов |

0 |

5 |

У 68 % пациентов после операции протезирования конечность стала опорной. Исследование изменений параметра асимметрии одиночной опоры достоверно выявило трансформацию хромоты пациентов из явной в скрытую (p>0.01). Динамическая опороспособность на стороне эндопротезирования достигла нормальных значений (p>0.01).

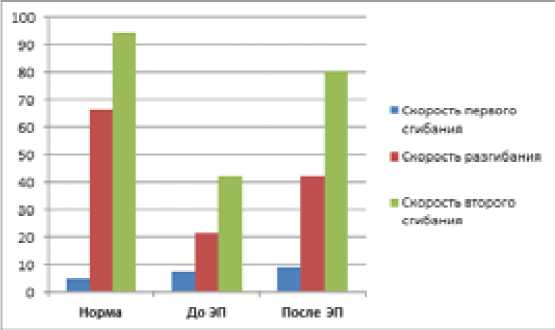

Диаграмма 3. Скорости угловых перемещений в протезируемом тазобедренном суставе в норме и в группах до и после эндопротезирования тазобедренного сустава.

После операции достаточно значима (p>0.05) возросла подвижность протезированного тазобедренного сустава. Скорости разгибания и второго сгибания в протезированном суставе достоверно возросли в два раза (p>0.01) (Диаграмма 3).

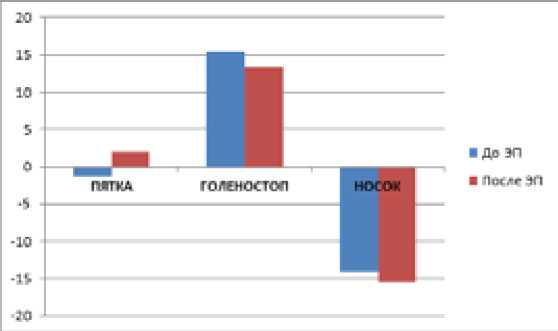

Типичные отклонения перекатов стопы от нормальных значений с удлинением времени переката через голеностопный сустав и сокращением переката через передний отдел стопы (Диаграмма 4) не сопровождалось достоверным улучшением переносимости динамических нагрузок конечности на стороне эндопротезирования.

Диаграмма 4. Отклонения значений перекатов стопы через пятку, голеностоп и передний отдел стопы (носок) от нормальных значений на стороне эндопротезирования тазобедренного сустава в группах до и после операции.

Обсуждение и выводы

Нормализация реакции системы локомоции на нагрузку и повышение мобильности протезированного сустава определяют цель хирургической реабилитации больного с поражением тазобедренного сустава.

В работе проведена оценка функциональных результатов эндопротезирования тазобедренного сустава, определенных аппаратными средствами (комплекс «Биомеханика» МБН), предусматривающая характеристику всех необходимых параметров, отражающих реакцию системы локомоции на нагрузку и подвижность в тазобедренных суставах.

Для характеристики времени контакта конечностей с опорной поверхностью, кроме широко используемой оценки периодов опоры и периодов одиночной опоры, определяли перекаты стоп по опорной поверхности. Это позволило характеризовать хроническое снижение переносимости динамических нагрузок системой локомоции при патологии.

Для характеристики силы контакта конечностей с опорной поверхностью оценивали два стандартных показателя: динамическую опороспособность конечности и переменные динамические нагрузки.

Использование показателей скорости угловых перемещений для характеристики кинематики тазобедренного сустава выигрывает в сравнении с показателем амплитуды движений в суставе, так как более отчетливо характеризует функцию тазобедренного сустава, представляя периоды первого сгибания, разгибания и второго сгибания в тазобедренном суставе как постепенное ускорение угловых перемещений в данном суставе.

Применение описанной системы оценки функциональных результатов эндопротезирования тазобедренного сустава позволило выявить ряд характерных послеоперационных изменений системы локомоции.

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава повышает симметричность ходьбы и снижает хромоту, переводя ее из явной в скрытую.

В 42 % случаев конечность на стороне эндопротезирования не становилась после операции опорной. Меньшее время опоры на стороне эндопротезирования отмечалось даже в случаях поражения противоположного тазобедренного сустава и могло быть объяснено утратой обратной аферентации от замещенного сустава, необходимой для перестройки временных параметров контакта нижних конечностей с опорой.

Значительные отклонения перекатов от нормальных значений на стороне эндопротезирования не претерпевают отчётливого регресса в течение 20 месяцев после операции. Отсутствие значительного различия соотношения перекатов в группах с высокими и низкими функциональными показателями может объясняться длительностью хронического процесса до операции, перестроившего систему локомоции в сторону расширения инерционного переката и сокращения перекатов, связанных с энергетическими затратами.

Динамическая опороспособность в течение 14 месяцев после эндопротезирования восстанавливается до нижних границ нормы.

Подвижность протезированного тазобедренного сустава в течение 20 месяцев восстанавливается, но не достигает нормальных значений. Наблюдение за восстановлением скоростей угловых перемещений в тазобедренном суставе показало их увеличение в два раза в течение первых 14 месяцев после операции. При исследовании изменений подвижности тазобедренного сустава до и после эндопротезирования обращает на себя внимание некоторое увеличение скорости в нём первого сгибания, что может объясняться частичной утратой в ходе операции капсульно-связочных стабилизаторов сустава.

Восстановление функциональных показателей после одностороннего эндопротезирования находилось в прямой зависимости от давности дегенеративно-дистрофического процесса протезируемого тазобедренного сустава.

Заключение

Полученные результаты исследования требуют дальнейшего осмысления для выработки практических рекомендаций по хирургическому лечению пациентов с коксартрозом и их последующей реабилитации. На основании полученных данных можно сделать вывод о целесообразности проведения эндопротезирования тазобедренного сустава пациентам на более ранней стадии развития коксартроза, до развития у них выраженных анатомо-функциональных изменений.

[Мартыненко Д.В., Волошин В.П., Шевырев К.В., Ошкуков С.А., Степанов Е.В., ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОГО ОДНОСТОРОННЕГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕН-

НОГО СУСТАВА ПРИ КОКСАРТРОЗЕ // Кафедра травматологии и ортопедии. 2020.№3. С. 46-51. [Martynenko D.V., Voloshin V.P., Shevyrev K.V., Oshkukov S.A., Stepanov E.V., FUNCTIONAL RESULTS OF PRIMARY UNILATERAL HIP ARTHROPLASTY FOR ARTHROSIS OF THE HIP JOINT Department of Traumatology and Orthopedics . 2020.№3. pp. 46-51]

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки

Funding: the study had no sponsorship

Список литературы Функциональные результаты первичного одностороннего эндопротезирования тазобедренного сустава при коксартрозе

- Silva D., Gabriel R., Moreira M., Abrantes J., Faria A. Temporal parameters of the foot rollover during walking: with and without direction changes in postmenopausal women // Journal of Biomechanics 2012; Vol. 45, № 1S; P. 235. DOI: 10.1016/S0021-9290(12)70236-1

- Stickley C.D., Andrews S.N., Parke E.A., Hetzler R.K. The effectiveness of scaling procedures for comparing ground reaction forces // Journal of Biomechanics 2018; Vol. 77; P. 55 - 61. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2018.06.021

- Скворцов Д.В. Диагностика двигательной патологии инструментальными методами: анализ походки, стабилометрия - М.: НМФ "МБН", 2007. - 640 с.

- Foucher K.C., Schlink B.R., Shakoor N., Wimmera M.A. Sagittal plane hip motion reversals during walking are associated with disease severity and poorer function in subjects with hip osteoarthritis // Journal of Biomechanics 2012; Vol. 45, № 8; P. 1360 - 1365. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2012.03.008

- O'Connor J.D., Rutherford M., Bennett D., Hill J.C., Beverland D.E., Dunne N.J., Lennon A.B. Long-term hip loading in unilateral total hip replacement patients is no different between limbs or compared to healthy controls at similar walking speeds // Journal of Biomechanics 2018; Vol. 80; P. 8 - 15. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2018.07.033

- Tsai T.-Y., Dimitriou D., Li J.-S., Nam K.W., Lin G., Kwon Y.-M. Asymmetric hip kinematics during gait in patients with unilateral total hip arthroplasty: In vivo 3-dimensional motion analysis // Journal of Biomechanics 2015; Vol. 48, № 4; P. 555 - 559. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2015.01.021

- Foucher K.C. Gait abnormalities before and after total hip arthroplasty differ in men and women // Journal of Biomechanics 2016; Vol. 49; P. 3582 - 3586. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2016.09.003

- Beaulieu M.L., Lamontagne M., Beaule P.E. Lower limb biomechanics during gait do not return to normal following total hip arthroplasty // Gait & Posture 2010; Vol. 32, № 2; P. 269 - 273. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2010.05.007

- Perry J. Gait analysis. Normal and pathological function. SLACK Incorporated, 1992. - 524 p.