Функциональные структуры зубного зачатка

Автор: Чепендюк Т.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Материалы III всероссийской недели науки с международным участием. Саратов, 3-6 марта 2014 г.

Статья в выпуске: 2 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявление структуры, обеспечивающей отток жидкости от формирующегося зубного зачатка. Материал и методы. На 150 зубных зачатках исследованы пути отведения жидкости следующими методами: поэтапной заморозки, контрастирования и мацерации. Результаты. Одним из путей отведения жидкости от эмали формирующегося зуба является канал крипты. Заключение. Функция канала крипты развивающихся зубов заключается в обеспечении выведения биологической специфической зубной жидкости с поверхности эмали зубного зачатка в ротовую полость в следующих вариантах: на оральной поверхности альвеолярных отростков, вблизи периодонтальной щели либо непосредственно в периодонте молочного зуба-предшественника.

Зубной зачаток, зубной ликвор, крипта, направляющий канал, функциональная резистентность эмали зуба

Короткий адрес: https://sciup.org/14917965

IDR: 14917965

Текст научной статьи Функциональные структуры зубного зачатка

1Введение. В проблеме кариеса вопрос развития зуба занимает одно из ведущих мест. Это обстоятельство известно науке со времен У. Миллера и остается одним из постулатов любой современной концепции кариеса. Однако изучению механизмов гисто- и органогенеза зуба в качестве фундаментальных знаний специальности уделяется недостаточно внимания. Так, в русскоязычной литературе не удалось обнаружить материалов, описывающих процессы, которые протекают в зубном зачатке и его окружении. Что касается зарубежной литературы, то в ней данный вопрос освещается существенно глубже: считается установленным, что зубы человека развиваются в так называемых криптах. В то же время в разных источниках нет единой трактовки термина «крипта». Так, по данным K. James, «крипта — это костная полость, содержащая формирующийся зуб», а медицинские словари дают определение, сводящееся к тому, что «крипта — пространство, заполненное зубным фолликулом». Другие авторы пишут о крипте как о «лакунарном пространстве зубного зачатка». Так или иначе, речь идет о полостном тонкостенном костном образовании, заключающем в себе зубной зачаток. Терминологически, очевидно, удобнее принять наименование понятия «крипта» (crypt), уже закрепившееся в мировой литературе.

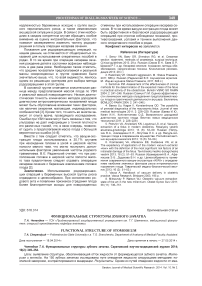

Если говорить о морфологии крипты, то последняя в апикальной части открыта и переходит в направляющий канал (gubernacular canal) (4), связывающий ее с ротовой полостью (рис. 1). В этом канале залегает направляющий тяж (gubernacular cord), соединяющий крипту и слизистую оболочку ротовой полости [1–4]. Данные каналы продолжаются в направлении от полости крипты (5) к полости рта и заканчиваются поверхностными отверстиями (6) у язычной поверхности молочных зубов [5, 6]. Таким образом, зачатки постоянных резцов, клыков и премоляров и моляров в конечном итоге развиваются в своих криптах, каждая из которых оказывается связанной с ротовой полостью с помощью внутрикостного канала — gubernacular canal. Соответственно, высказано предположение, что в функциональном аспекте канал и тяж, расположенный в этом канале, формируют путь прорезывания постоянных зубов [7]. В связи с этим, собственно, канал и получил название «направляющего». Кроме гипотезы о его направляющей роли, других представлений о функции данных структур в литературе не выявлено. В доступных нам морфологических исследованиях во-

прос о резервуарах и кинетике жидкости, в которой «плавает» зачаток зуба, не ставится. Вместе с тем общеизвестно наличие таких щелевидных образований, заполненных влагой. Каждый хирург, оперирующий на детских челюстях, наталкивается на это обстоятельство, обнаруживая подвижность зубного зачатка в его крипте, а при необходимости использует возможность свободного вылущивания зубного зачатка из костного ложа — внутренней поверхности крипты. Эти щелевидные пространства и заполняющая их жидкость еще не стали объектом специальных исследований. Мы решили восполнить этот пробел в литературе, участвуя в цикле работ под руководством профессора В. Р. Окушко, направленных в конечном счете на выявление биогидродинамиче-ских процессов, протекающих в криптах и зачатках зубов, источника появления жидкости и путей ее выведения. При этом мы исходим из рабочей гипотезы тождественности ликвора крипты эмалевому ликвору и основной части кревикулярной жидкости, имея в виду их общее происхождение из пульпы зуба.

Цель: выявить структуры, обеспечивающие накопление и отток жидкости от формирующегося зубного зачатка.

Материал и методы. В качестве объекта исследования избраны челюсти свиньи домашней. Основанием выбора явилась особенность физиологии ее развития, протекающая с высокой интенсивностью и обеспечивающая формирование массивных постоянных зубов за считанные месяцы. В серии экспериментов исследовано более 150 зубных зачатков и их крипт. Отсутствие в литературе сведений о биогидравлике формирующегося зуба в значительной степени связано с методическими особенностями морфологических исследований, исключающих сохранность жидкой среды крипты. Последняя, будучи в своей основе водным раствором, элиминируется из исследуемых объектов в ходе их подготовки к исследованию. Сохранить водный раствор в местах его содержания и скопления можно путем замораживания препаратов при достаточно низких температурах. Подход, предложенный, как известно, еще Н. И. Пироговым, заключается в том, что исследуемый объект подвергается замораживанию, а затем распиливанию. Однако при изготовлении тотальных распилов челюстей с формирующимися твердыми тканями зуба приходится пользоваться пилой по металлу и (или) алмазным диском, что создает локально высокую температуру, способную вызывать местное размораживание.

Для того чтобы этого избежать, в первой серии эксперимента применялась предлагаемая нами методика — поэтапной заморозки нативных препара-

Рис. 1. Сагиттальный срез зубного зачатка, расположенного в крипте: 1 — эмаль зачатка; 2 — дентин зачатка; 3 — пульпа зачатка зуба; 4 — направляющий канал; 5 — щелевидная полость крипты, не занятая зубным зачатком; 6 — поверхностное отверстие направляющего канала тов челюстей. Благодаря этой методике, прерывая распиливание повторным замораживанием, удается визуализировать жидкость в замороженном кристаллизованном состоянии. Первоначально производим распиливание челюстей приблизительно на 1/3 от требуемой глубины. После этого объект повторно помещаем в морозильную камеру для замораживания при температуре приблизительно от –180 до –190 С. По истечении 2 часов, когда мягкие ткани приобрели твердую консистенцию, продолжаем распиливание с последующим визуальным изучением и фотографированием. Таким образом, распиливанию подвергалась и кристаллическая масса замерзшей жидкости. Цикл поэтапной заморозки повторяют обычно до 3 раз.

В параллельной серии экспериментов использованы нативные препараты. Они подвергались послойному препарированию кости альвеолярного отростка при помощи бора. После удаления слизисто-надкостничного лоскута в проекции зубного зачатка производилось последовательное удаление слоя компактной пластины на глубину порядка 1,5 мм с формированием полости с отвесными краями и дном, параллельным поверхности кости, овальной конфигурации (0,5–0,8 мм). Следующим этапом было препарирование слоев губчатого вещества на глубину в несколько миллиметров до проникновения в более плотный слой компактного вещества костной стенки крипты зубного зачатка. В некоторых случаях крипта оказывалась сросшейся с зубной альвеолой, и поэтому дальнейшее углубление полости производилось на малых оборотах с большой осторожностью до обнажения париетальной пластинки крипты. В отдельных случаях, при обнаружении на дне формируемой полости просвечивающегося участка париетальной пластинки (розоватый оттенок), произ- водилась одномоментная перфорация глубоких слоев крипты и париетальной ее выстилки при помощи инъекционной иглы. Через нее из шприца в полость влагалища вводится раствор красителя — туши черной или метиленовой синьки. Объем вводимого раствора составлял то 1,0 до 3,0 мл в зависимости от появления раствора у выходного отверстия внутрикостного канала крипты. Мацерированные препараты получены кипячением.

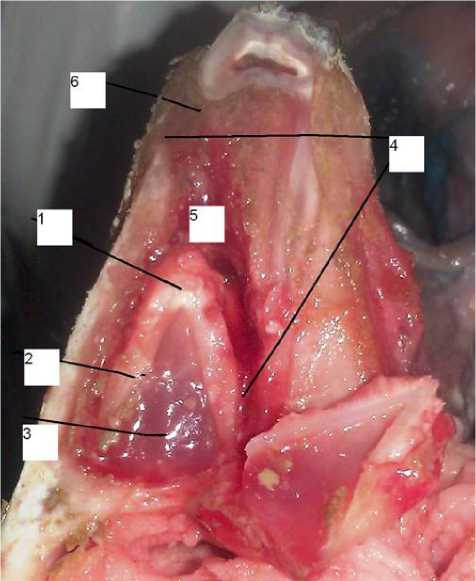

Результаты. На срезах различных типов зубов картина содержимого крипты была специфичной. Тем не менее на всех объектах выявляются общие структурные закономерности. Срез замороженного объекта равномерно обнажает мягкие, твердые ткани, включая зачаток постоянного моляра. В ходе визуально-фотографического изучения объектов первой серии (срезы замороженных челюстей) была выявлена типичная картина крипты и ее содержимого. Зубной зачаток располагается в центральной части крипты. Поверхность среза зубного зачатка практически на всем протяжении гладкая, ровная без признаков рельефа (рис. 2). Зачаток состоит из формирующейся пульпы однородной, блестящей, розоватого цвета (4). Вокруг нее определяется слой полупрозрачного дентина, который в проксимальном направлении заострен и при высыхании приобретает матовый оттенок. Над дентином визуализиреутся эмаль более яркая белая меловидного оттенка (3). Вся минерализованная часть зачатка, представленная четко определяемыми слоями твердых тканей зуба, легко отделяется как от пульпы формирующегося зуба, так и от стенок крипты. При этом абсолютно конгруэнтны поверхности дентина и пульпы. В противоположность этому рельеф поверхности эмали инконгруэнтен стенке крипты. Между зачатком зуба и внутренней стенкой крипты располагается щелевидное пространство, не занятое зачатком зуба, — полость крипты (2). Вокруг зачатка визуализируется щелевидная зона, окружающая с внешней стороны зубной зачаток, — висцеральная пластинка гертвиговского влагалища и прилегающая к внутренней стенке крипты тонкая пленка париетального листка гертвиговского влагалища (эти листки на срезе не обнаруживались, но при вылущивании зачатка визуализировались на всем протяжении их крепления). Крипта имеет более широкую нижнюю часть — основание, которое плавно сужается и переходит в ее апикальную часть. Судя по размерности крипты и зубных зачатков, находящихся на различных этапах гистогенеза, объем полости крипт практически не изменяется, а предопределяет размер зубного зачатка, который в ней формируется. В то же время размерность канала и его выходного отверстия увеличивается последовательно на целые порядки, начиная от диаметра, допускающего проникновение лишь тонкого инструмента, и до отверстий, соответствующих размерам зубной коронки. В крипте и ее канале между минерализованной стенкой крипты и зачатком зуба обнаруживается жидкость (жидкая фракция фолликула). В эту жидкость свободно погружен собственно зачаток. На определенном этапе развития он, уже обладая эмалью и дентином, еще не прикреплен к минерализованным тканям и связан с системой кровообращения организма широким сосудистым образованием, обеспечивающим формирующуюся пульпу зуба и эмалевый орган.

При размораживании объекта, по истечении 25– 30 минут, выявляются контуры упомянутых выше элементов зубного зачатка. Уровень среза формиру- ющейся пульпы опускается по отношению к уровню среза тканей на глубину порядка десятых долей миллиметра, в то время как образование, расположенное между зубом и криптой (содержимое гертвигов-ского влагалища), теряет свой объем, перемещаясь в глубь крипты на значительное расстояние от плоскости среза. Незначительное снижение объема формирующейся пульпы можно объяснить физическим феноменом уменьшения объема воды при фазовом переходе (растаивании). В то же время значительное уменьшение объема содержимого влагалища объяснить таким физическим явлением невозможно. Представляется очевидным, что вода, образующаяся при размораживании, уходит в недра тканей. Это перемещение водной фракции можно объяснить наличием особой дренажной системы, включающей описанные выше выходные, внутрикостные каналы крипты [8–10].

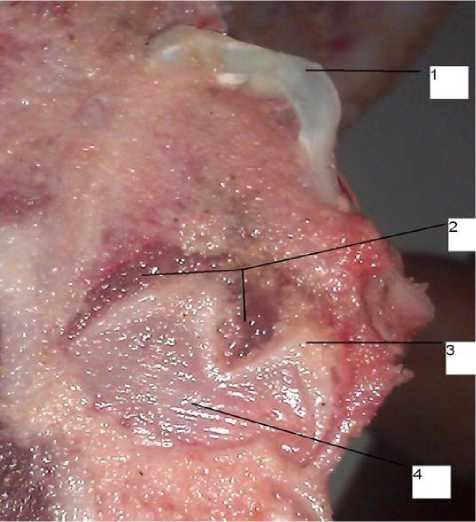

Спустя 60 минут с момента размораживания лишь твердые ткани формирующегося зуба сохраняли свою конфигурацию (3), а уровень среза мягких тканей опустился на более значительный уровень (рис. 3). В ходе размораживания и при последующем просыхании объекта уровень крипты и окружающей костной ткани оставался неизменным, минерализованные участки зачатка смещались внутрь. Более выраженному смещению подвергалось пространство гертвиговского влагалища, превращающееся в щелевидную полость (2). При этом формирующаяся пульпа (4) представлена прозрачной розоватого цвета структурой, которая со временем приобретала более плотную консистенцию.

В третьей серии эксперимента производилась инъекция красителя в полость гертвиговского влагалища и в формирующуюся пульпу. Краситель вводили под небольшим давлением инсулиновым шприцем. Через 15–30 секунд вводимый краситель появлялся у выходного отверстия. Данные отверстия открываются в трех вариантах: вблизи соответствующего молочного зуба, на оральной поверхности альвеолярного отростка и вблизи периодонта у шейки зуба или у его периодонтальной щели. Этот факт может означать, что внутрикостные каналы, по-видимому, участвуют еще и в дренажной функции, помимо описанной в литературе направляющей функции при прорезывании зубов. Этот феномен установлен во всех экспериментах. Введение раствора производилось в замедленном темпе и завершилось после его появления в выходном отверстии канала крипты. В некоторых случаях этому явлению предшествовало выделение небольшой порции сукровичной жидкости.

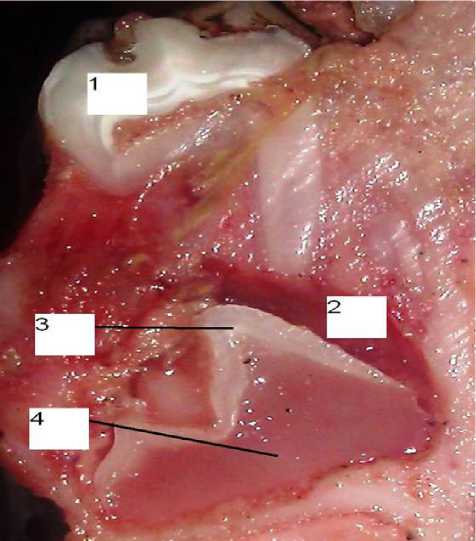

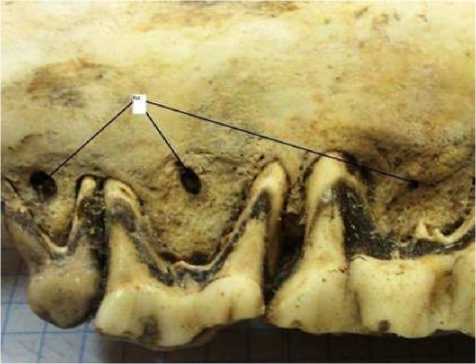

В заключительной серии эксперимента были изучены фрагменты мацерированных челюстей, в частности исследовали костную основу выходных отверстий каналов крипт (рис. 4). Установлена закономерность: диаметр поверхностных отверстий костных каналов прямо пропорционален степени созревания зачатков постоянных зубов. Так, если зачаток постоянного зуба находится на более ранней стадии одонтогенеза, то и диаметр выходного отверстия соответствующей крипты меньших размеров (рис. 4, отверстие 3). Это может быть связано с малым размером поверхности эмали самого зубного зачатка, выделяющей меньшее количество жидкости. Наоборот, у более зрелых зачатков постоянных зубов поверхностные отверстия большего размера по сравнению с криптами менее зрелых зачатков постоянных зубов (рис. 4, отверстия 1 и 2).

Рис. 2. Сагиттальный срез замороженной челюсти свиньи: 1 — молочный зуб; 2-полость крипты зубного зачатка; 3 — эмаль зубного зачатка; 4 — пульпа зубного зачатка

Рис. 3 Сагиттальный срез зубного зачатка через час после размораживания: 1 — молочный зуб; 2 — полость крипты;

3 — эмаль зачатка; 4 — пульпа зачатка

Обсуждение . В ходе описанных экспериментов в криптах зубных зачатков выявлены вместилища, содержащие жидкость, способную перемещаться внутри крипты и выходить за ее пределы. Таким образом, обнаружен объект, достойный специального изучения, имеющий самое непосредственное отношение к процессам гисто- и органогенеза зуба. Биохимические параметры этой жидкости представляют самостоятельную ценность для изучения. В рамках настоящего исследования мы должны обсудить в

Рис. 4. Выходные отверстия внутрикостных каналов крипты первом приближении макроморфологический феномен объемного перемещения («потока») данной жидкой среды организма.

В первую очередь это касается источника ее формирования, несомненно связанного с трансформацией внутри- и внеклеточной жидкости. Иначе говоря, продуцентами этого потока должны быть скопления специфических клеток, характерных исключительно для зубного зачатка. Такими скоплениями, как известно, являются пласты одонтобластов и энаме-лобластов. Поскольку жидкость обнаруживается по всему периметру зачатка, то ее первоисточником следует считать слой одонтобластов, выстилающий изнутри формирующийся дентин на всем его протяжении. По ходу гистогенеза формирующаяся поверхность отдаляется от бластных клеток, сохраняя структурную (и, несомненно, функциональную) связь с бластным слоем посредством известных транспортных путей дентина и эмали. Следует учесть, что грубая доставка ингредиентов, необходимых для жизнедеятельности бластных клеток и их пластических функций, происходит на всех этапах онтогении зуба почти исключительно со стороны пульпы. Поэтому исходным продуцентом жидкой среды крипты следует признать слой одонтобластов, производящий и перемещающий столб жидкости. Последний обеспечивает одностороннее центробежное движение жидкости, содержащей ингредиенты, необходимые для формирования органических и неорганических компонентов зубных тканей. Жидкость проходит путь от пульпы до поверхности эмали, отдает зачатку зуба вещества, необходимые для его формирования и минерализации. При этом центробежный поток, возникший на самых начальных этапах гистогенеза, продолжается с тенденцией к затуханию на протяжении всей жизни зуба. Это подтверждается данными о возрастном сокращении темпов перспирации эмалевого ликвора. По-видимому, сначала жидкость заполняет полость крипты, постепенно достигая отверстия внутрикостного канала, расположенного в апикальном отделе крипты. Затем она оказывается и в самом канале, а потом перемещается по нему и выделяется через выходное отверстие. В настоящее время иная трактовка полученных материалов представляется если не невозможной, то затруднительной. Из работ профессора В. Р. Окушко видно, что кинетика жидкости зубного зачатка представляется важнейшим компонентом физиологии зуба [11], формирования структурной и функциональной резистентности его эмали [12].

Судя по результатам настоящего исследования, крипта и ее канал могут обеспечивать сбор и отведение жидкости от зубных зачатков.

Таким образом, совокупность экспериментальных данных, накопленных к настоящему времени, позволяет все с большей уверенностью говорить об оправданности исходной рабочей гипотезы. Ее подтверждение, как мы полагаем, имеет самое прямое отношение к раскрытию процессов, определяющих формирование структурной и функциональной резистентности эмали, а через них к выявлению основного звена, определяющего современную эпидемическую ситуацию по кариесу. Имеются все основания считать, что именно отклонения от оптимальных условий развития зуба (в частности, его ускорение) может рассматриваться в качестве важнейшего фактора массовой низкой кариесрезистентности у населения цивилизованных стран.

Выводы:

-

1. Предложенный метод поэтапной заморозки позволяет выявить локализацию биологических жидкостей, в частности зубной жидкости, формирующегося зуба.

-

2. В щелевидном пространстве полости крипты обнаружена жидкость, выделяемая, по-видимому, на поверхность зубных зачатков из пульпы зубного зачатка.

-

3. Внутрикостные каналы, идущие из крипты, способны участвовать в обеспечении ее оттока в ротовую полость посредством выходных отверстий внутрикостных каналов, которые располагаются в следующих вариантах: на оральной поверхности альвеолярных отростков, вблизи периодонтальной щели либо непосредственно в периодонте молочного зуба-предшественника.

-

4. Диаметр поверхностных отверстий внутрикостных каналов пропорционален степени созревания зачатков постоянных зубов. Он увеличивается от макроморфологически не выявляемых размеров до отверстий, сопоставимых с размерами зуба.

Список литературы Функциональные структуры зубного зачатка

- Hodson JJ. The gubernaculum dentis. Dent Pract 1971; (21): 423-428

- Avery JK, Pauline F, et al. Oral Development and Histology Thieme Medical. 2002; 435 p.

- Provenza DV, Seibel W. Oral Histology: Inheritance and Development. 2nd ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1986; p. 165-166

- Wiley-Blackwell Encyclopedia of Humen Evotution 2, Volum Set, Social Science 2011; 1264 p.

- BertacciA. Evaluation of fluid transport processes in dental enamel. Dottorato di ricerca Biotecnologie Mediche Ciclo XXI Med. -Malattie odontostomatologiche. Universita di Bologna, 2009; 111 p.

- Van der Linden FPGM, Duterloo HS. Development of the Human Dentition: An Atlas. London: Harper & Row Publishers, 1976; p. 274-275

- Scott JH, Symons NBB. Introduction to dental anatomy. 9th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1982; p. 107-108

- Окушко В.P., Чепендюк Т.А. Морфофункциональные структуры зубного зачатка, связывающие зону энамелогенеза с полостью рта. В сб.: Материалы IX международной научно-практической конференции. Достижения фундаментальных наук и возможности трансляционной медицины в решении актуальных проблем практического здравоохранения, г. Астрахань, 6-8 мая, 2013; с. 66-67

- Окушко В.P., Чепендюк Т. А. Остеологическая основа дренажной системы эмалевого органа. Вестник Приднестровского университета 2013; 2 (44): 31-35

- Чепендюк Т. А. Материалы к изучению функциональной морфологии крипты зубного зачатка. В сб.: Всероссийская конференция с международным участием «Аспирантские чтения -2013», г. Самара, 23 октября; с. 249-251

- Окушко В. P. Основы физиологии зуба. М.: Newdent, 2008; 344 p.

- Окушко В. P., Окушко P. В., Урсан P. В. Функционпльная резистентность эмали и феномен чреспокровного транспорта жидкости//Саратовский научно-медицинский журнал 2011; 7 (1). (Прил: 211-217.).