Функциональный анализ орудий металлопроизводства позднебронзового века (по материалам памятников Картамышского археологического микрорайона)

Автор: Загородняя О. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

Археологические источники свидетельствуют, что в тех или иных сообществах могли быть сосредоточены как все технологические процессы металлопроизводства, так и лишь отдельные из них (добыча, обогащение руды, металлургия и металлообработка). В качестве объектов изучения выступают, прежде всего, металлические изделия, различные категории орудий труда, а также древние рудники, которые представляют собой разновидность следов - видоизменений естественной структуры геологических напластований и ландшафта. Долгое время внимание исследователей было направлено преимущественно на изучение металлических изделий и литейных форм. Орудия попадали в поле зрения в зависимости от археологического контекста, указывающего на возможность их соотнесения с металлопроизводством. Ситуация изменилась с появлением методики, выявляющей и объясняющей характер и природу деформаций изготовления и изнашивания. Исследование включает систематизацию материалов из горных пород, кости и керамики из Картамышского археологического микрорайона в Донбассе БМСК позднебронзового века...

Позднебронзовый век, бережновско-маевская срубная культура, орудия из камня и кости, металлопроизводство, функциональный анализ, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/143171175

IDR: 143171175

Текст научной статьи Функциональный анализ орудий металлопроизводства позднебронзового века (по материалам памятников Картамышского археологического микрорайона)

Горное дело и металлургия в эпоху палеометалла определяли генеральную линию технического прогресса, направления культурно-экономических связей и уровень социального развития древних обществ. В технологическом плане металлопроизводство предполагает несколько этапов: добычу руды, ее обогащение, металлургию и металлообработку. Для степных культур Северного Причерноморья бронзового века долгое время предполагалось существование исключительно металлообработки, зависимой от импортного металлургического сырья – балканского (в энеолите), кавказского (РБВ и СБВ), волго-уральского (ПБВ) ( Черных , 1976), хотя вероятность разработки донецких медных рудопро-явлений не исключалась. Совместные с геологами изыскания С. И. Татаринова на территории Донецкого кряжа привели к открытию древних медных рудников со свидетельствами их эксплуатации в позднебронзовом веке ( Татаринов , 1977), что изменило господствующую прежде в научной литературе точку зрения о «безрудной зоне» Северного Причерноморья.

С тех пор появилась проблема функциональной типологии металлопроизводственных орудий и приспособлений из горных пород, кости и керамики, которые сейчас относят к бережновско-маевской срубной культуре (БМСК) (XVI–XIII вв. BC). Исследование проблемы на основе больших коллекций материалов и современных методов функционального анализа до недавнего времени не проводилось. Оно активизировалось на фоне изучения Картамыш-ского археологического микрорайона (КАМ) с его подземными и открытыми рудниками (рис. 1: 1–3 ), участками сортировки и обогащения руды, поселениями (рис. 2: 1–3 ) ( Бровендер , 2012). В 2001–2010 гг. украинско-российской экспедицией Института археологии НАН Украины, Донбасским государственным техническим университетом и Воронежским государственным университетом России на территории Картамышского рудопроявления в Донбассе осуществлялись стационарные полевые работы. Общая исследованная площадь – 1290 кв. м.

Коллекция артефактов из раскопок трех памятников КАМ (техногенного участка рудника Червонэ озеро-I, поселений Червонэ озеро-1 и 3) составляет 1091 единицу ( Загородняя , 2014а). Среди них 926 – целые орудия и их фрагменты. Для 811 установлена функциональная принадлежность (инвентарь, приспособления, аксессуары, оружие), для 115 – признаки обработки или изнашивания. Обломков со следами обработки и/или утилизации, большинство из которых являются технологическими отходами, – 165 экз. Для изготовления орудий использовались горные породы (597 экз.), кость (484 экз.) и глина (10 экз.).

На основании данных функционального анализа была разработана классификация орудий труда. Подавляющее большинство орудий – металлопроизводственные. Среди них выделены функциональные группы – горнодобывающая (мотыги, кайла, молоты); горно-обогатительная (песты-терочники, рудодро-бильные/рудотерочные плиты, орудия из кости, применяемые в процессе гравитации, совки); металлургическая (совок); металлообрабатывающая (литейные формы, молотки, наковальни, абразивы, скребок).

Наблюдение следов обработки и использования осуществлено с помощью МБС-10; металлографического микроскопа «Olympus» с модулем дифференциально-интерференционного контраста и увеличением до ×500. Участки износа

5 см

5см

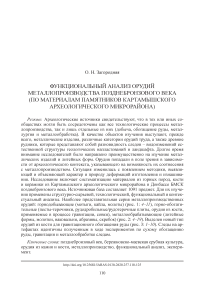

Рис. 1. Картамышский археологический микрорайон. Рудники ( 1–3, 20 ), горные ( 4–11 ) и горно-обогатительные ( 12–17 ) орудия, результаты экспериментов ( 21, 22 )

1 – карьер рудника Червонэ озеро-I; 2, 3 – горные выработки рудника Червонэ озеро-IV; 4–6 – мотыги; 7, 8 – кайла; 9–11 – молоты; 12 – плита песчаника со следами ударов металлическим орудием; 13–16 – рудодробильные плиты; 17–19 – песты-терочники; 20 – траншея (ручей) на техногенном участке рудника Червонэ озеро-I; 21 – эксперимент по обогащению руды; 22 – экспериментальный пест, следы сработанности зафиксированы микрофотографированием. При этом резкость итогового изображения достигалась путем сведения частично сфокусированных снимков в программе Helicon Focus.

Орудия из камня

Для изготовления большинства орудий использовались породы местного происхождения: песчаник, кварцит, глинистые сланцы, в меньшей степени – гранит, кремень. Поиски сырья не были сложными, поскольку большинство пород камня местами выходят на поверхность. Заготовки подвергались минимальной обработке, подбиралось соответствующее по параметрам сырье.

Группа горнодобывающих орудий (29 экз.).

Трапециевидные и подпрямоугольные мотыги из кварцитовидного (21 экз.) (рис. 1: 4–6 ) и медистого песчаника (2 экз.) использовались при вскрышных работах на рудниках. Их вес – от 1,2 до 2,6 кг; размеры – от 10,4 × 10,2 × 3,4 до 15 × 12,5 × 6,5 см. Изготовление орудий не требовало больших усилий. С помощью нескольких ударов отбойником формировалось широкое в плане рабочее лезвие (налопатник), в профиле – скошенное на одну сторону. Ширина рабочей части – в пределах 7–10 см. На боковых гранях пикетажем выполнялись желобки для ремней, которые крепились на Г-образной рукояти так, что лезвие мотыги располагалось перпендикулярно ей. Орудия отличаются различной степенью сработанности рабочей части. На тупой лезвийной части фиксируются выщербины и мелкие сколы. Микрокартина прилегающих к рабочей кромке поверхностей характеризуется двусторонним изнашиванием, выраженным в истертости выступающих участков, причем более интенсивно на одной из плоскостей – внешней. В совокупности наблюдения указывают на кинематику работы, свойственную мотыгам – землекопным орудиям. Сравнение износа рабочих поверхностей археологических и экспериментальных мотыг, использовавшихся при разборке выходов рудной жилы, известных по работам С. А. Семенова (Валентин-перешеек…, 1987. С. 106–108. Рис. 38), показало их идентичность.

Кругло-уплощенные или подпрямоугольные с удлиненными пропорциями кайла сделаны из кварцитовидного песчаника (17 экз.) (рис. 1: 7, 8). Вес орудий – до 2 кг; размеры – от 7 × 7 × 4,5 до 15,6 × 6 × 6 см. Обработка заготовок включала в себя формирование заостренного рабочего окончания путем направляющих сколов со стороны боковых граней. Картина изнашивания поверхности характеризуется рельефным выкрашиванием, наличием многочисленных крупных сколов, истертостью выступающих участков с крупными зернами кварца на прилегающих к рабочему краю боковых гранях. Четыре орудия имеют две противолежащие рабочие поверхности: одна из них – заостренная клиновидная, вторая имеет тупое окончание. Сравнительно небольшой вес орудий и наличие следов привязывания позволяют говорить об использовании кайл, закрепленных в муфту, реже – в комплексе с Т-образной рукоятью, для усиления нагрузки. Более легкий вес кайл в сравнении с молотами объясняется функциональной необходимостью – скалывание пустой породы требовало меньше усилий, чем разработка рудной жилы. Применение кайл при добыче руды для скалывания сопутствующей ей породы также подтверждают исследователи Мосоловского поселения (Килейников, 1984) и рудника Михайло-Овсянка в Поволжье (Гора-щук, Колев, 2004).

Массивные молоты (48 экз.) (рис. 1: 9–11 ) из кварцитовидного песчаника использовались в процессе добычи руды. Всего 44 целых орудия и 4 обломка. Их вес – 1,1–3,5 кг; размеры – от 10 × 8,5 × 8,5 см до 20,8 × 12,8 × 6,8 см. Типичной являлась трапециевидная либо подпрямоугольная форма заготовок. Они подвергались минимальной обработке – с помощью оббивки формировали клювообразный в профиле рабочий край. Противоположная сторона обычно уплощена. Иногда в качестве рабочих использовалась естественные поверхности заготовок. В своем большинстве молоты (36 экз.) имеют сформированные пикетажем желобки для привязывания. При этом в двух случаях они зафиксированы полностью по периметру центральной части орудий, а в других – лишь подработаны выступающие ребра. На широкой боковой грани имеется уплощенная площадка для упора рукояти. Для 12 орудий отмечен ручной способ использования, они имеют несколько рабочих поверхностей. По сравнению с привязными размеры и вес ручных молотов значительно меньше (1,1–1,5 кг).

Рабочие участки имеют многочисленные следы от ударов. Микрокартина сработанности выражается в наличии глубокого микрорельефа рабочих плоскостей и деформации зерен, уплощенности, свойственных орудиям ударного воздействия о твердый материал. Очевидно, привязные молоты использовались как в процессе горной проходки, так и для дробления крупных кусков руды в процессе ее добычи и первичного расщепления. Подобные горнодобывающие орудия отмечены в материалах памятников эпохи бронзы на огромной территории – от Тувы на востоке до Великобритании на западе (поселение Горный ( Черных, Вальков , 2004), рудник Михайло-Овсянка ( Горащук, Колев , 2004), древние медные рудники Хакасии, Тувы, Казахстана, Кавказа ( Сунчугашев , 1993), Великий Орм (Great Orme) в Великобритании ( Pickin , 1990), Малый Штурац, гора Рудник (Mali Šturac, Rudnik Mountain) в Сербии ( Bogosavljević , 1995), Миттерберг (Mit-terberg) в Австрии ( Gale , 1995)).

В процессе раскопок не найдено ни одного бронзового орудия, имевшего отношение к горному делу. Однако это вовсе не означает, что древние горняки не применяли их в процессе добычных работ. Поскольку металл представлял собой большую ценность, горняки, оставляя выработки, могли унести с собой и бронзовые предметы. Косвенными свидетельствами в пользу применения металлических орудий в горном деле является обнаружение следов от ударов металлическим инструментом на куске горной породы из техногенного участка рудника Червонэ озеро-I и плита из песчаника с регулярными следами соответствующего металлического ударного инструмента (рис. 1: 12 ).

Группа горно-обогатительных орудий наиболее многочисленна – 205 экз.

Песты-терочники (163 экз.) (рис. 1: 17–19) – активные орудия из мелкозернистого песчаника размерами от 6 × 4,2 × 3 см до 13 × 7,5 × 5 см. В основном – ручного действия, за исключением одного привязного песта. Орудия подокруглой, подпрямоугольной, трапециевидной формы, удлиненных пропорций, рабочие поверхности огранены. Чаще всего использовались подходящие по форме куски песчаника без предварительной обработки, лишь в единичных случаях зафиксированы следы оббивки. При длительном использовании проследить изначальную форму заготовки не представляется возможным. Рабочие участки имеют следы в виде выщербин и характерных углублений, образовавшиеся в результате мелких ударов по твердому материалу, а также редкие сохранившиеся линейные следы в виде глубоких и мелких бороздок, появившихся в результате растирания. Необходимо отметить, что на мелкозернистом песчанике вследствие выкрашивания зерен линейные следы не сохраняются (или они невыразительны), не образуются сплошные зоны заполировок, как на более однородных породах (Загородняя, Степанова, 2012). Заметные на макроуровне следы информативны для установления кинематики движения.

Рудодробильные/рудотерочные плиты (42 экз.) (рис. 1: 13–16 ) – массивные орудия из песчаника неустойчивой формы. Размеры: от 8 × 7 × 2,5 до 49,6 × 20,8 × 16 см. Следов предварительной обработки не зафиксировано. Типологически можно выделить орудия с одной рабочей поверхностью (27 экз.) и двумя (15 экз.). Характерной особенностью сработанности является наличие лунковидных углублений (диаметром от 3 до 10 см) либо в центральной части орудия, либо несколько смещенных от центра, появившихся в результате сильного истирания поверхности в процессе работы (рис. 1: 15 ). Рабочая поверхность в большинстве случаев по всей площади испещрена мелкими выбоинами – следами ударов, а также характеризуется наличием рельефных линий различных направлений и пришлифовки. Для орудий на начальной стадии утилизации характерны слегка намечающиеся углубления.

На основании трасологических наблюдений на макро- и микроуровне можно сделать вывод о сочетании ударных и терочных операций, осуществляемых на поверхности плит с помощью пестов-терочников в ходе дробления и растирания медной руды. Проведение эксперимента по дроблению и растиранию рудных минералов на плитах-основах из медистого песчаника с помощью пестов показало аналогичные следы сработанности (рис. 1: 22 ).

О наличии металлургического производства на памятниках КАМ свидетельствует 211 находок. Это шлак – 23 экз., ошлакованный камень – 62 экз., ошлакованная керамика – 20 экз. (из них 5 – фрагменты днищ плавильных чаш высотой до 6 см), штейн – 19 экз., обожженная глина – 84 экз. Кроме того, в пределах производственных построек были выявлены остатки двух металлургических печей (рис. 2: 1 ).

Используемые в металлургии приспособления представлены двумя типами – совком и приочажными камнями . Совок (1 экз.) – плитка глинистого сланца изогнутого профиля, применялась для сгребания отходов, возможно, и металлургических. Камни-опоры для очагов (3 экз.) – массивные подпрямоугольные предметы. На одной из торцевых граней каждого изделия имеется выполненный пикетажем желобок.

Металлообрабатывающие орудия и приспособления (55 экз.) составляют 7,3 % от общего количества металлопроизводственного инструментария.

Литейные формы и заготовки (20 экз.) выполнены из медистого песчаника (11 экз.), талька (5 экз.) и глины (4 экз.). Все они фрагментированы. В качестве заготовок выбирали подходящие по форме бруски песчаника . Затем с помощью

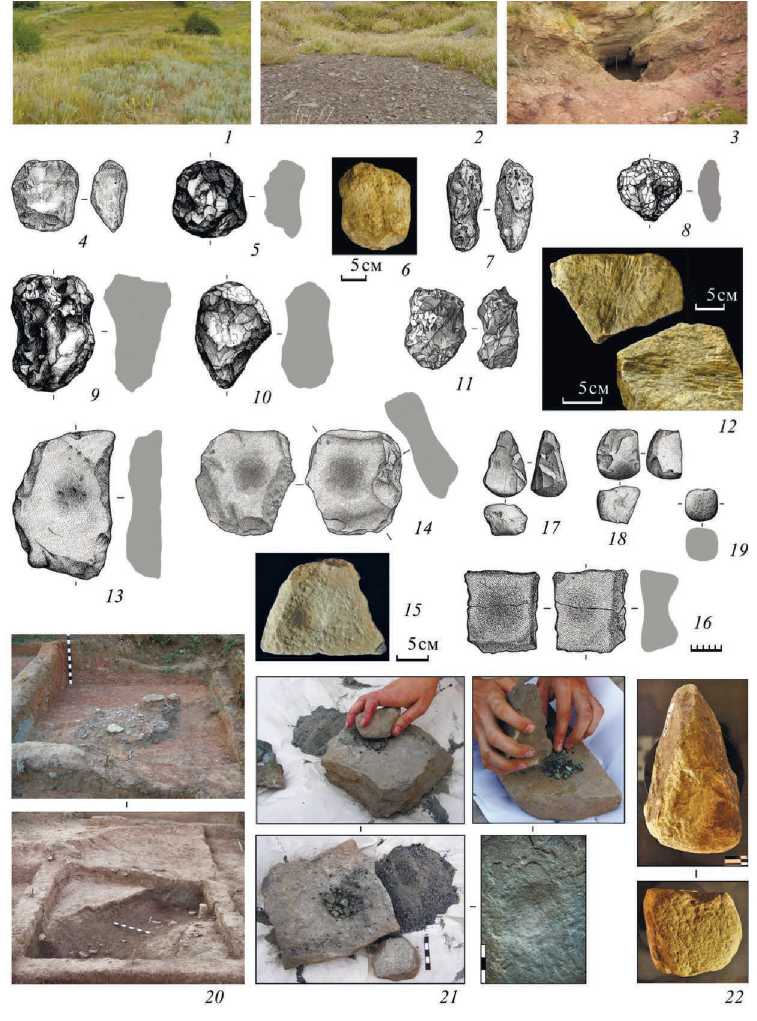

Рис. 2. Картамышский археологический микрорайон. Металлопроизводственные орудия и приспособления

1, 2 – остатки металлургической печи и металлообрабатывающие орудия (пос. Червонэ озеро 3); 3 – остатки постройки и жертвенного камня (пос. Червонэ озеро 1); 4–9 – литейные формы из песчаника (4–6), талька (7, 8) и глины (9); 10 – скребок; 11–14 – молотки; 15, 16 – наковальни; 17, 18 – абразивы; 19 – молоток, следы использования, увел. ×200; 20 – эксперимент по металлообработке; 21 – экспериментальный молоток, следы сработанности, увел. ×200; 22 – каменный диск; 23 – керамический диск техники пикетажа и последующей пришлифовки поверхности выравнивали. Следы точечной выбитости сохранились на боковых гранях нескольких орудий. Техника пикетажа применялась и при выбивании негатива, поверхность которого впоследствии шлифовалась. Не исключено, что при оформлении негативов древние мастера использовали металлические инструменты. На трех фрагментах негативы частично сохранились (рис. 2: 4–6). На поверхностях трех обломков прослеживается негатив втульчатого орудия (рис. 2: 4). В верхней части формы находится литниковый канал шириной 1,5 см, переходящий в негатив. Вся поверхность прокалена до кирпичного цвета, а на боковой грани сохранились остатки прикипевшего шлака.

Литейные формы из талька (рис. 2: 7, 8 ) представлены одним обломком завершенного изделия, одной заготовкой, имеющей прямоугольную форму, и тремя обломками заготовок. Во всех случаях зафиксированы одинаковые приемы обработки – бруски-заготовки получены с помощью резания с последующей пришлифовкой поверхностей. На боковых гранях прослежены однонаправленные царапины, оставленные металлическим лезвием при аккуратном разрезании сырьевых заготовок. Очевидно, для этого применялось механическое устройство. В одной из тальковых матриц отливали конусообразные стержни (рис. 2: 7 ). На обратной стороне уцелели три негатива для отливки игл.

Источником хлорит-тальковых пород на основании минералого-петрографического исследования определена зона Среднего Поднепровья ( Нікітенко , 2011). Фрагменты тальковых литейных форм примерно таких же размеров присутствуют и в материалах других поселений СКИО Среднего Подонцовья (Ка-питаново-1, Среднетеплое).

Литейные формы из глины сохранились в обломках (рис. 2: 9 ). Два из них оказались фрагментами крышек со следами нагара на поверхности у одного и тонкого слоя белой каолиновой глины – у другого. Нанесение слоя каолиновой глины способствовало предупреждению прилипания металлического изделия к матрице, а также перегревания.

Молотки (7 экз.) (рис. 2: 11–14 ) изготовлены из пироксенита, метадолери-та, гальки неопределенного происхождения, кварцитовидного песчаника. Четыре из них использовались с рукоятями, свидетельством чему могут служить технологические следы сделанных в технике пикетажа выемок на боковых ребрах и углублений (для упора рукоятей) на одной из широких плоскостей. Орудия имеют одну или две рабочие поверхности на торцах. Первая – широкая в плане, приостренная в профиле, вторая – округлая на зауженном торце орудия. Более широкая часть имеет линзовидную в сечении форму, уплощенную пикетажной и абразивной техникой. Один молоток – с одной рабочей поверхностью на зауженном торце. На рабочих поверхностях наблюдаются точечные микроуглубления, заходящие на округлые боковые грани, пришлифовка и интенсивный металлический блеск, прикипевшие окислы меди. По краям читается линейная направленность пришлифовки. На зауженной части сработанность локализуется на ограниченном участке в центре и выражена слегка рельефными выщербинами от точечных ударов. Подобная картина сработанности была получена и экспериментальным путем (рис. 2: 19, 20, 21 ) ( Загород-няя, Буденко , 2011).

Наковальни (5 экз.) (рис. 2: 15, 16 ) – плитки подпрямоугольной и трапециевидной формы из песчаника. Боковые грани сформированы техникой пикетажа, широкие плоскости тщательно отшлифованы с помощью абразивной техники. Орудия имеют одну (1 экз.) или две (4 экз.) рабочие поверхности с гладкой за-полированностью, глубоким микрорельефом и наличием многочисленных следов от точечных ударов. Последние локализуются преимущественно в центре плоскости. На некоторых участках, в большей степени по периметру, читается линейная направленность сработанности, что может указывать на применение наковален и в качестве орудий для первичной заточки металлических изделий. На поверхностях двух орудий зафиксированы окислы меди.

Абразивы (22 экз.) – плитки песчаника различной формы, толщиной 1,5– 3,0 см, для заточки и подправки металлических изделий (рис. 2: 17, 18 ). Характерной особенностью является наличие одной или двух рабочих поверхностей, на которых видны следы пришлифовки, выраженные желобчатым микрорельефом. На микроуровне отмечается деформация зерен песчаника и общая нивелировка рабочих зон. На поверхностях нескольких орудий имеются окислы меди.

Скребок (обломок стенки сосуда) (рис. 2: 10 ). Две его стороны в профиле сточены под острым углом, рабочие поверхности ровные, заглаженные. Микрокартина сработанности характеризуется истиранием песчинок, общей нивелировкой поверхности, наличием линейных следов продольной направленности – параллельно рабочей кромке. Могли применяться как для заточки металлических изделий, так и в обработке поверхностей литейных форм. Аналогичные предметы известны в материалах памятников срубной общности как Подонцовья, так и сопредельных территорий – Лесостепного Подонья, Приазовья, Поднепровья ( Килейников , 1984).

В целом же орудия, связанные с кузнечной операцией, имеют стандартный облик и аналогии на других памятниках СКИО, материалы которых отражают специфику производственной деятельности. Заготовки подвергались минимальной обработке: выбиралось подходящее по параметрам сырье, а главные роли принадлежали оббивке, пикетажу и пришлифовке.

Среди функционально неопределенных изделий выделяется группа так называемых дисков (77 экз.) (рис. 2: 22, 23 ): 70 – из плиток медистого песчаника, 2 – из кварцитовидного песчаника, 5 – из фрагментов боковин и донцев керамических сосудов. Они имеют округлую или подовальную форму. Диаметр – от 4 до 12 см, толщина – 0,7–2,5 см. По периметру боковых граней каменных дисков выявлены технологические следы оббивки, в некоторых случаях – оббивки с последующей пришлифовкой поверхностей. Боковые грани четырех керамических дисков оббиты, одного – отшлифованы. Признаки утилизации отсутствуют. Можно предположить их использование в качестве крышек или пробок для емкостей.

Орудия из кости

Среди остеологической коллекции памятников КАМ выявлена серия орудий и изделий (484 экз.). Видовая принадлежность костей животных определена О. П. Журавлевым (ИА НАНУ). Основная масса предметов выполнена из ребер животных (370 экз.), лопаток (50 экз.). Наименьшую группу составляют орудия из длинных трубчатых, нижнечелюстных и тазовых костей. Сохранность коллекции достаточно хорошая. Повреждения зафиксированы на костях, происходящих из слоя красной глины (переотложенного нижнепермского аргиллита).

Трасологическое изучение 15 костяных орудий рудника Червонэ озеро-I в первые годы разведывательных исследований было начато В. В. Килейнико-вым. Изготовленные из ребер и лоп а ток жив о тных, они были интерпрет и рованы как рудодобывающие копалки и землекопные совки ( Килейников , 1997). Поскольку следы сработанности на орудиях из ребер отличались от следов копания, позднее были высказаны предположения о возможности их использования в ходе скобления медистого песчаника с целью извлечения руды, т. е. в качестве горно-обогатительных ( Панковський , 2005). Впоследствии на основе комплексного изучения всей коллекции, включающего структурно-сырьевой, техникоморфологический, трасологический анализ и эксперимент, выделены функциональные группы: горно-обогатительная, кожевенная, землекопная ( Загородняя , 2014б). Единичные находки представляют фурнитуру, утварь, оружие. 443 экз. функционально определены как орудия и изделия. Неопределенные обломки со следами обработки и/или утилизации – 41 экз.

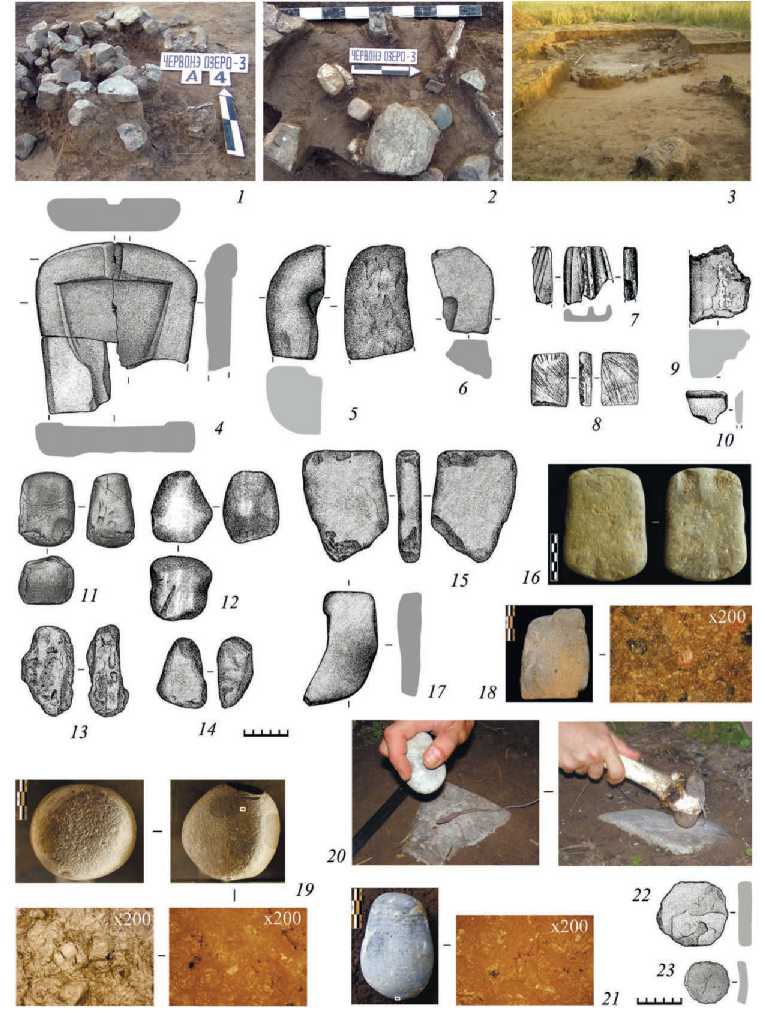

В результате выделен новый функциональный тип - орудия для размешивания руды в процессе гравитации . К нему отнесено 398 экз. (из ребер – 349, лопаток – 38, нижнечелюстной кости – 4, длинных трубчатых – 7) (рис. 3: 1–8 ). Для большинства орудий характерно равномерное окрашивание в зеленый оттенок их поверхностей. Наличие подобных микровключений, очевидно, является результатом воздействия среды, поскольку они залегали в слое перетертого медистого песчаника в площади производственного участка по обогащению руды. Хотя, безусловно, эти обстоятельства не исключают и функционального загрязнения.

Несмотря на некоторые различия расположения рабочих поверхностей и рукояти, среди них целесообразно выделить орудия из ребер с одним рабочим краем (278 экз.) (рис. 3: 1 ); с двумя противоположными рабочими краями (рис. 3: 2 ); обломки со следами утилизации, где не сохранились рабочие торцы. Как показали макронаблюдения поверхностей, расположение и форма рабочего края полностью зависели от способа предварительного членения ребра. Естественный грудинный конец в процессе использования приобретал либо округлую, либо слегка приостренную (симметрично или асимметрично) форму. Прямой или скошенный рабочий край наблюдается на орудиях, подработанных рубкой или пилением. Причем форма рабочего края и характер сработанности довольно устойчивы. На микроуровне следы использования фиксируются на торце, обеих плоскостях, продольных краях. На продольных краях – перпендикулярные или расположенные под углом к линии кромки линейные следы в виде пересекающихся поверхностных царапин. Похожие следы наблюдаются на рабочем торце (грудинном или позвоночном окончании). На медиальной и латеральной плоскостях отмечены линейные следы в виде поверхностных царапин различной длины и фактуры, группирующиеся или единичные. Расположены они перпендикулярно или под небольшим углом к оси тела ребра. Подобный износ мог сформироваться от абразивного воздействия на кость мелкодисперсного материала. Округлость кромки и наличие яркой полировки, расположенной по всему

j 10см

Рис. 3. Картамышский археологический микрорайон. Орудия из кости ( 1–9 ) и результаты экспериментов ( 10–13 )

1, 2, 8 – из ребер; 3, 5 – трубчатых; 4 – лопатки; 6 – челюсти; 7, 9 – следы использования, увел. ×200; 10 – эксперимент по гравитационному обогащению; 11, 12 – экспериментальные орудия, следы использования, увел. ×200, ×500; 13 – эксперимент по проходке горной породы рельефу поверхности, указывают на контакт с мягким эластичным материалом, т. е. кожей. Следы утилизации на орудиях из лопаток, нижних челюстей и трубчатых аналогичны вышеописанным.

С целью верификации функции костяных орудий автором в течение 2007– 2011 гг. проводились эксперименты с использованием аналогичных реплик в различных операциях. Результаты этих исследований опубликованы ( Загородняя , 2014б). Следы на артефактах (рис. 3: 7, 9 ) были сопоставлены со следами на экспериментальных орудиях, задействованных в проходке горной породы – аргиллита (рис. 3: 13 ); рыхлении слоя измельченного медного песчаника; обогащении медной руды (халькозина) путем промывки ее мелкой фракции в кожаной емкости с водой (гравитационный процесс) (рис. 3: 10 ). И только эксперимент по промывке, осуществленный на базе экспериментально-трасологической школы ИИМК РАН, подтвердил использование инструментов для размешивания медной руды в процессе водного обогащения (рис. 3: 11, 12 ). Зафиксированы следы, отличные от копания, но соответствующие износу от работы по коже и абразивного воздействия мелких частиц на кость. Не противоречит этому наличие в площади техногенного участка рудника Червонэ озеро-I отходов производства в виде мощного слоя перетертого медистого песчаника, а также преобладание среди каменных орудий горно-обогатительных. Обращает на себя внимание, что орудия из кости являются редким явлением на поселениях Червонэ озеро-1 (20 экз.) и Черво-нэ озеро-3 (15 экз.) в отличие от техногенного участка рудника Червонэ озеро-I (374 экз.), в пределах которого осуществлялись процессы обогащения.

Орудия из ребер и лопаток присутствуют и в материалах рудника позднего бронзового века близ Михайло-Овсянки (Самарская область, Россия) ( Горащук, Колев , 2004. С. 92, 93) и каргалинских памятников на Урале (поселение Горный) ( Антипина , 2004. С. 225). По морфологическ и м признакам они а н алогичны картамышским. Предварительное знакомство с некоторыми образцами это подтверждает и дает основание для функционального пересмотра коллекций.

Заключение

Каменные орудия из Картамыша и других известных евразийских древних рудников в целом похожи. Источниками сырья для них были окатанные гальки и желваки, как модифицированные, так и немодифицированные. Выбор сырья для орудий из кости был обусловлен самим скотоводческим хозяйством носителей БМСК, которое постоянно предоставляло материал для заготовок. Их незначительно обрабатывали, а ребра и лопатки часто не требовали и этого, ведь их природные формы вполне пригодны к определенным операциям. Различия можно констатировать лишь на уровне совокупности различных типов инструментов. В частности, на памятниках Востока Украины отсутствуют довольно своеобразные клинья из трубчатых костей, которых немало на рудниках, освоенных носителями ПМСК Приуралья (Антипина, 2004). Обогатительные орудия присутствуют исключительно в материалах памятников СКИО, основой производственной организации которых являлось горное дело – Картамыш, Михайло-Овсянка, Горный, и отсутствуют на поселениях, в материалах которых преобладают свидетельства металлургии и металлообработки (Мосоловское, Усово озеро).

По данным функционального анализа орудий на примере памятников КАМ осуществлена реконструкция металлопроизводства БМСК. Исследованное оснащение представляет все его технологические процессы – от добычи руды до изготовления и обработки готовых изделий. Но немногочисленность литейных форм и металлообрабатывающих инструментов (по сравнению с количеством орудий горного дела – добычи и обогащения (техногенный участок рудника Червонэ озеро-I – 533 экз., Червонэ озеро-1 – 84 экз., Червонэ озеро-3 – 85 экз.)) при колоссальных объемах добытой на рудниках медной руды дает основание считать, что металлургия и металлообработка на указанных поселениях обеспечивали лишь потребности их обитателей. Основная же масса руды в виде порошкообразного концентрата транспортировалась на отдаленные территории в долинах рек, более богатые необходимым для выплавки меди лесом. На других рудниках и поселениях Донецкого кряжа (Пилипчатино-1, 2, Клиновое-1, 2, Выскривка, Медная Руда) также зафиксирован полный процесс металлопроиз-водства. Как и в Картамыше, горно-обогатительные орудия преобладают над металлообрабатывающими. То есть в эпоху поздней бронзы существовала достаточно сложная производственная система, которая включала в себя рудники и непосредственно связанные с ними производственные места – поселения со свидетельствами всех этапов металлопроизводства и значительное количество поселений с единичными свидетельствами металлургии и металлообработки.

Список литературы Функциональный анализ орудий металлопроизводства позднебронзового века (по материалам памятников Картамышского археологического микрорайона)

- Антипина Е. Е., 2004. Археозоологические материалы // Каргалы. Т. III: Селище Горный: Археологические материалы; Технология горно-металлургического производства; Археобиологические исследования / Сост. и науч. ред. Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 182-239.

- Бровендер Ю. М., 2012. Итоги исследований комплекса горно-металлургических памятников на Картамышском медном рудопроявлении Донбасса // Проблеми дослiдження пам'яток археологiї Схiдної України: матерiали III Луганської мiжнародної iсторико-археологiчної конференцiї, присвяченої пам'ятi С. Н. Братченка. Луганськ. С. 551-556.

- Валентин-перешеек - поселок древних рудокопов / Отв. ред. Н. Н. Диков. М.: Наука, 1987. 248 с.

- Горащук И.В., Колев Ю.И., 2004. Каменные и костяные орудия с рудника бронзового века Михайло-Овсянка в Самарской области // Вопросы археологии Урала и Поволжья. Вып. 2. Самара: Самарский ун-т. С. 89-104.

- Загородня О. М., 2014а. Знаряддя металовиробництва бережнiвсько-маївської зрубної культури: автореф. дис. … канд. iст. наук. Алчевськ: Донбаський державний технiчний унiверситет. 15 с.

- Загородняя О. М., 2014б. Про призначення однiєї з категорiй кiстяних знарядь Картамишу // Археологiя. № 1. С. 15-28.

- Загородняя О. Н., Буденко С. В., 2011. Некоторые итоги экспериментально-трасологического анализа орудий древней металлообработки // Проблеми гiрничої археологiї: матерiали VIII-го мiжнародного Картамиського польового археологiчного семiнару. Алчевськ: Донбаський державний технiчний унiверситет. С. 111-123.

- Загородняя О. Н., Степанова К. Н., 2012. Возможности микротРАсологического анализа орудий из зернистых и кристаллических пород // РА. № 2. С. 67-71.

- Килейников В. В., 1984. Каменные горно-металлургические и металлообрабатывающие орудия Мосоловского поселения // Эпоха бронзы Восточно-европейской лесостепи. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. С. 108-123.

- Килейников В. В., 1997. Костяные орудия труда с рудника Червонэ озеро Картамышского рудопроявления // Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 10: Пятьдесят полевых сезонов археологов Воронежского университета. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. С. 128-135.

- Нiкiтенко I. С., 2011. Про матерiал кам'яних знарядь Картамиського археологiчного мiкрорайону, виготовлених з привiзної сировини // Проблеми гiрничої археологiї: матерiали VIII-го мiжнародного Картамиського польового археологiчного семiнару. Алчевськ: Донбаський державний технiчний унiверситет. С. 100-111.

- Панковський В. Б., 2005. Деякi результати технологiчного та функцiонального аналiзу кiстяних знарядь Червоного озера-I // Проблеми гiрничої археологiї: матерiали II-го мiжнародного Картамиського польового археологiчного семiнару. Алчевськ: Донбаський державний технiчний унiверситет. С. 189-192.

- Сунчугашев Я. И., 1993. Памятники горного дела и металлургии древней Хакасии. Абакан: Хакас. кн. изд-во. 112 с.

- Татаринов С. И., 1977. О горно-металлургическом центре эпохи бронзы в Донбассе // СА. № 4. С. 192-207.

- Черных Е. Н., 1976. Древняя металлообработка на юго-западе СССР. М.: Наука. 302 с.

- Черных Е. Н., Вальков Д. В., 2004. Каменные изделия: моолотки, наквальни, рудотерки // Каргалы. Т. III: Селище Горный: Археологические материалы: Технология горно-металлургического производства: Археобиологические исследования / Сост. и науч. ред. Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 157-181.

- Bogosavljević V., 1995. Mining hammerstones of Prljuša Mali Šturac site // Ancient mining and metallurgy in Southeast Europe: international symposium. Belgrade. P. 37-44.

- Gale D., 1995. A comparative study of the Earliest European copper mining tools // Ancient mining and metallurgy in Southeast Europe: international symposium. Belgrade. P. 47-53.

- Pickin J., 1990. Stone tools and early metal mining in England and Wales // Early Mining in the British Isles. № 1. Snowdonia. P. 39-42.