Функциональный и технологический анализ гравированной гальки торгажакской традиции из местности Ак-Даг (Республика Тыва)

Автор: Лбова Людмила Валентиновна, Волков Павел Владимирович, Батаргина Ирина Александровна, Митько Олег Андреевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 5 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Комплекс методов, применяемых при изучении гравированных галек, широко распространенных в архаичных культурах, позволяет проследить истоки изобразительных традиций населения, дает некоторые основания для реконструкции обрядово-ритуальной деятельности, или отражает культурные связи древних сообществ. Наиболее эффективным способом, дающим основания для дальнейших реконструктивных (интерпретационных) построений, на взгляд авторов, является функциональный, трасологический и технологический анализ с использованием бинокуляра и эталонных коллекций. В статье предлагаются результаты изучения гравированной гальки из местности Ак-Даг, обнаруженной в контексте разрушенного поселения эпохи палеометалла на р. Ээрбек (Республика Тыва). Детальный анализ поверхности гравированной гальки позволил выделить ряд следов, связанных с производством, использованием и разрушением изделия. На основании полученных результатов в дальнейшем будут выполнены реконструктивные построения, и методами исторической семантики предложена трактовка галек торгажакской традиции в контексте мировоззренческих смыслов. Несомненна связь выявленных трасологических следов с данными исследований, полученными при анализе орнаментированных галечных артефактов с сопредельных территорий Центральной Азии.

Гравированная галька, торгажакская традиция, функциональный и трасологический анализ, следы использования, орнаментация

Короткий адрес: https://sciup.org/147218850

IDR: 147218850 | УДК: 903.01/09+7.025

Текст научной статьи Функциональный и технологический анализ гравированной гальки торгажакской традиции из местности Ак-Даг (Республика Тыва)

Изучение каменных артефактов с применением технико-типологического и функционального методов позволяет получить информацию как об одном из аспектов технологического уровня развития доисторического социума, так и об иных (например, мировоззренческих) представлениях в целом. Такой подход может определять и логику исследования. Изучение отдельных артефактов методом трасологического анализа позволяет выявить технические приемы, применявшиеся при создании, исполь- зовании и вероятном семантическом значении предмета в культуре. Отдельные артефакты не представляют собой сочетание законов физики и опредмеченных способностей человека создавать «вторую природу». Они одновременно являются носителями информации как о способах действий человека, приемах и навыках труда, так и о мышлении древних людей. Таким образом, орудие или иное изделие из камня выступает как объект хранения, переработки и передачи информации [Багдасарьян, 1994].

а

б

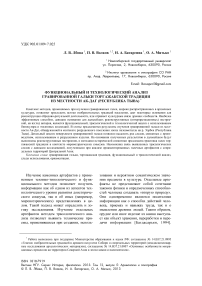

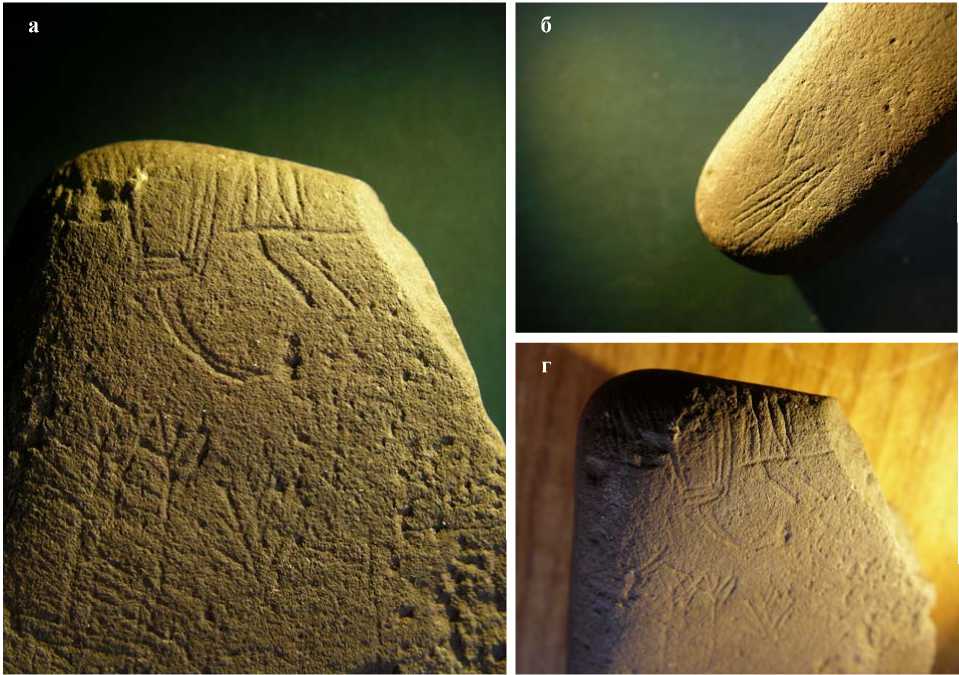

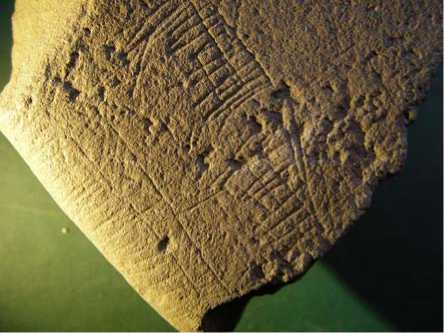

Рис. 1 (фото) Основная композиция изображений на фасе ( а ) и реверсе ( б ) изделия

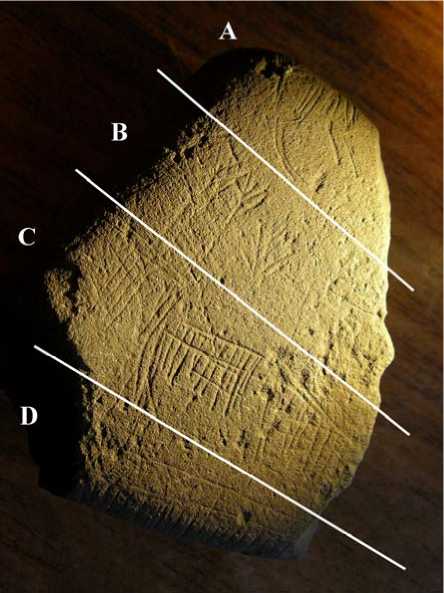

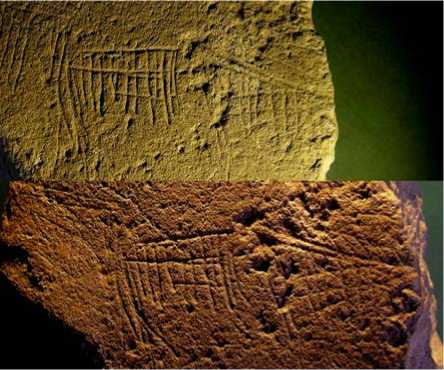

Рис. 2 (фото) Предположительно «нижний» край артефакта

М. Фуко отмечает: «Соотношение с текстами и соотношение с вещами – одной природы: и здесь и там люди находят знаки. Наследие древности, подобно самой природе, – это обширное пространство, взывающее к

истолкованию; как здесь, так и там нужно обнаружить знаки и мало-помалу заставить их говорить» [Фуко, 1994. С. 70]. На материалах археологии идею о тесной связи объектов материальной культуры, технологических традиций и семантики, образных смыслов архаической деятельности эффективно разрабатывает И. В. Калинина [1995; 2009].

Изучение гравированных галек, широко распространенных в архаичных культурах, позволяет проследить истоки изобразительных традиций населения, дает некоторые основания для реконструкции обрядово-ритуальной деятельности или отражает культурные связи древних сообществ. В археологии Сибири гравированные гальки имеют обширные аналогии. Практика использования галек для нанесения различного рода изображений имеет глубокие корни и в свое время получила широкое распространение [Савинов, 1996; Асеев, 1998; Волков и др., 2008].

При обследовании артефакта (гравии-рованной гальки) из местности Аг-Даг (Республика Тыва, Кызыльский кожуун) использовался опыт функциональных и технологических исследований с материалами археологических коллекций памятников Северной Азии [Волков, 1999; 2010]. При общем трасологическом обследовании материалов применялся бинокуляр МБС-10 с односторонним боковым освещением наблюдаемого объекта и дискретным рабочим режимом увеличения от 16 до 56 крат. Для сравнительного анализа следов изношенности на древних орудиях из камня применялись материалы Сибирской эталонной коллекции трасологических стандартов.

Предмет был обнаружен в ходе археологических спасательных работ в зоне строительства железной дороги Кызыл – Кураги-но, в местности Ак-Даг на территории Кызыльского кожууна Республики Тыва. Участок находится на правобережье р. Ээр-бек, в 10,5 км от с. Ээрбек на север, на площадке выполаживания склона и сочленения его с поверхностью правобережной террасы. Контекст находки – экспонированные культурные остатки стоянки (стойбища) с находками фрагментов керамики, артефактов из камня, очаговых обкладок на площади около 200 кв. м [Лбова и др., 2012]

Изучаемая галька представляет собой предмет подтреугольной формы красновато- бурого оттенка. Края гальки неровные, местами обиты. Орнамент выгравирован по всей поверхности артефакта. Сохранность изображений удовлетворительная, хотя некоторые из них затерты. Рисунки нанесены неглубокими прорезками. Кроме того, встречаются нанесенные острым предметом повреждения, частично перекрывающие линейные следы. В некоторых случаях это затрудняет чтение рисунков.

Среди изображений выделяется несколько групп. Верхнюю часть гальки отделяет полукруглый поясок из двух тонких линий (личина?). Центральная часть представляет ряд вертикально расположенных штрихов, пересеченных горизонтальными линиями (решетки) и линиями под углом, образующими елочный орнамент. Визуально они делятся на три группы. Количество знаков варьируется. Подобные знаки встречаются и в нижней части рассматриваемого предмета. В центральной зоне отмечаются также и иные изображения – пояски, пересеченные короткими линиями. Особого внимания заслуживает рисунок в нижней части гальки. Читается геометрический поясок в виде ряда крестов, обрамленного двумя параллельными линиями, от которых вниз отходят параллельные штрихи. Все линии при детальном рассмотрении образуют в целом антропоморфный образ.

Детальный трасологический анализ поверхности гальки позволил выделить ряд следов, связанных с производством, использованием и разрушением артефакта. Выделено несколько этапов производства и использования.

Установлено, что наиболее интенсивной обработке при орнаментации подверглась только одна плоскость артефакта, условно обозначенная как «фас изделия» (рис. 1, а ). На реверсе орнаментация покрывает, казалось бы, и всю плоскость, но плотность изображений и разнообразие «гравировок» здесь заметно меньше (рис. 1, б ).

В результате обследования поверхности было отмечено, что на одном из его торцов и прилегающих к нему ребрах прослеживаются следы заглаженности, которые можно интерпретировать как следствие продолжительного соприкосновения изделия с мягким, эластичным материалом, каковым могла быть, например, кожа или ткань (рис. 2). Судя по характеру распространения такого типа следов на других участках изучаемого предмета, вероятным становится предположение о том, что изделие могло относительно долгое время пребывать внутри кармана одежды или сумки ее владельца. Причем преимущественное положение, которое занимал артефакт, соответствует изображению, представленному на рисунке (рис. 3). Подтверждением такой версии может послужить и полное отсутствие следов наблюдаемой заглаженности на «верхнем» участке артефакта (рис. 4).

Рис. 3 (фото) Вертикальное («рабочее») положение артефакта

Рис. 4 (фото) Верхний край артефакта при положении «в мешочек»

Рис. 5 (фото) Зоны орнаментации на фасе изделия

Рис. 6 (фото). Зона орнаментации А («голова» изделия)

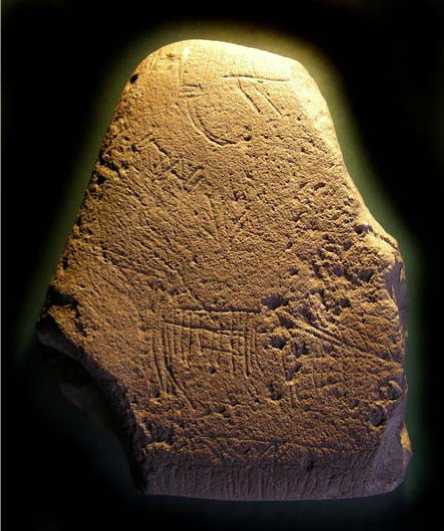

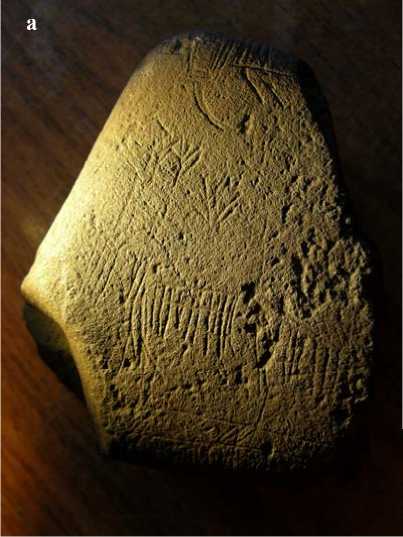

Для удобства описания следов обработки поверхность основного фаса была условно разделена на четыре зоны (А, В, С, D) (рис. 5), где предполагаемым верхним был участок артефакта А; нижним – D.

В зоне орнаментации А относительно четко прослеживаются следы работы резчика (рис. 6), оставившего узкие, оптимально углубленные следы (рис. 7, а) для того, чтобы они достаточно хорошо отображали ви- димые при косом освещении объекта детали орнамента. Судя по характеру V-образного профиля прорезанного канала, его «дну» и «бортам», орудием его образования мог быть острый металлических инструмент, вероятно нож.

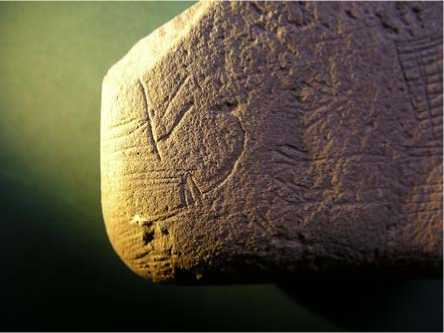

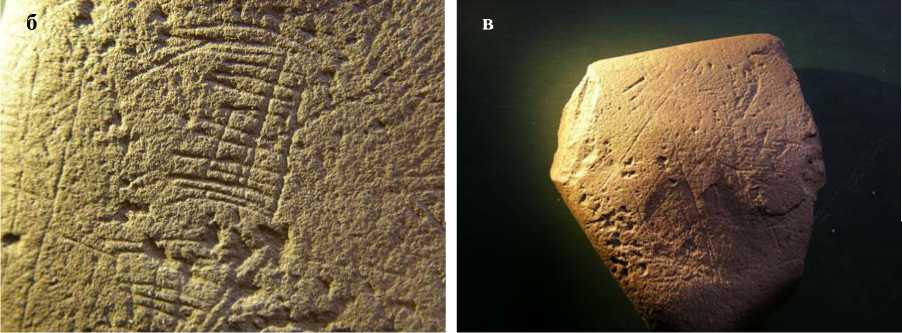

В зоне А орнаментация выполнена не только на двух широких плоскостях артефакта. Следы резьбы наблюдаются и на обоих «торцах» изделия (рис. 7, б , в ). Инструмент нанесения изображения использовался тот же, что и при работе на основном фасе.

Часть артефакта в зоне А имеет следы скола, образовавшегося, вероятно, на завершающем этапе активного использования артефакта его владельцем. Здесь же, в верхнем торце зоны А, где сохранность следов резьбы наиболее полная, можно проследить и характерную глубину каналов резьбы (рис. 7, г ).

В средней части изделия следует отметить разнообразный характер орнаментации в условно выделяемых зонах В (рис. 8, а ) и С (рис. 8, б ). Сохранность изучаемого артефакта на этих участках поверхности основного фаса почти та же, что и в зоне А, однако следы резьбы орнамента здесь прослеживаются несколько хуже. Если дно каналов резьбы здесь так же отчетливо, как и в зоне А, то борта каналов немного заглажены. Это объясняется распространением в данных участках описанных следов контакта с мягким, эластичным материалом, наиболее интенсивно покрывающим поверхность артефакта в зоне D, где «завальцованность» бортов каналов резьбы наиболее интенсивна (рис. 8, в ).

Установлено, что процесс следообразо-вания на изучаемом артефакте имел три этапа. Первый (следы которого описаны выше) являлся процессом орнаментации изделия. Второй – образование следов за-глаженности («следы утилизации»). На третьем этапе – процесс намеренного разрушения изделия человеком.

Трасологический анализ поверхности основного фаса изделия показывает, что третий тип следов (рис. 9, а ) образован уплощенным, заостренным, прочным (не-разрушающимся) инструментом, которым, вполне вероятно, мог быть металлический нож. Следы такого рода воздействия перекрывают линейный орнамент и поверхность заглаженности (рис. 9, б ), что свидетель-

Рис. 7 (фото). Зона «А» изделия: а - детали изображения; б - торец изделия; в - противоположный торец изделия; г - место скола и глубокие участки резьбы в «верхней» части изделия

а

б

в

Рис. 8 (фото). Детали орнаментации: а – в зоне В («веточки»); б – в зоне С («решетки»); в – в зоне D ствует об этом процессе, как последним из оставивших следы на артефакте.

Разрушительные удары наносились не только по основному фасу изучаемого орнаментированного изделия. Аналогичные «каверны» прослеживаются и с «тыльной» стороны изделия (рис. 9, в ).

Очень вероятно, что все удары, как предполагается, металлическим клинком производились как одномоментные. Об этом косвенно может свидетельствовать как одинаковая сохранность выкрошенной от удара поверхности углублений, их размер, так и тот факт, что все удары наносились по артефакту под одним углом (рис. 10, 11), что может быть обусловлено стабильным положением артефакта в момент воздействия на него.

Многочисленные удары по поверхности изделия производились не только с достаточно большим усилием, но и были сконцентрированы в центре (при некотором смещении вправо от вертикальной оси) тогда еще целого изделия. В итоге – разрушение целостности объема артефакта.

Следов дальнейшего использования – «ношения» или другого рода воздействия человека на артефакт, после его раскалывания, в результате трасологического обследования, не выявлено.

Самая крупная серия орнаментированных галек (222 экз.) известна благодаря исследованиям Д. Г. Савиновым поселения Торгажак на юге Хакасии (карасукское время). Поселение по некоторым характерным особенностям артефактов было отнесено к позднему этапу карасукской культуры и датировано X–IX вв. до н. э. [Савинов, 1996. C. 46]. Предварительно все гальки были разделены им на два класса: с антропоморфными и с геометрическими изображениями. Но так как многие элементы повторяются и переходят из одного класса в другой, в рамках этих двух классов им были выделены семь групп. Три из них носят антропоморфный характер, остальные условно отнесены к геометрическим изображениям [Савинов, 2003. С. 53]. Знаки, нанесенные на торгажакские гальки, различны: заштрихованные ромбы, параллельные, вертикальные и горизонтальные линии, прямоугольники, кресты, зигзаги, «елочки», косая сетка и т. д.

Среди антропоморфных фигур эти знаки образуют элементы одежды и передают определенный образ – по мнению Д. Г. Савинова, женский. Выделяется два типа фигур – «одетые» и «запеленатые». Гальки с геометрическим рисунком более вариативны. Чаще всего среди них встречается замкнутое поле, которое может быть дополнено разными деталями.

Рис. 9 (фото). Следы ударов: а - на композиции рисунков фаса изделия; б - перекрывающих линии орнамента; в - на реверсе изделия

Торгажакские гальки, несомненно, имеют более богатый декор, чем рассматриваемая нами галька из Ак-Дага. Однако следует обратить внимание на сходство некоторых изображений. Прежде всего, это касается упомянутого выше ряда крестов между двумя параллельными линиями. Подобные рисунки встречаются на «запеленатых» гальках Торгажака. Они представляют собой перекрещивающиеся орнаментированные полосы, опоясывающие гальку по всей площади.

Помимо серии орнаментированных галек Торгажака, подобные изделия были обнаружены на поселении Усть-Куюм [Савинов, 2003]. Встречаются и одиночные находки, аналогичные описываемой. Известна галька, обнаруженная А. И. Готлибом в ходе раскопок горного укрепления на горе Чебаки в Хакасии. С двух сторон на гальку нанесены прямоугольные фигуры, с заключенными в них одним (с одной стороны) и двумя (с другой) крестами. В Тыве на стоянках То-ора-Даш, Хадынных-1 и Этекшил было обнаружено несколько гравированных галек и сланцевых плиток, опубликованных В. А. Семеновым [1992. Рис. 19], которые также можно отнести к торгажакской традиции.

Одна из представительных коллекций гравированных галек (около 3-х десятков) была открыта на комплексе поселений Тыт-кескень, расположенных на территории Чемальского р-на Республики Алтай. Гравированные гальки были встречены в комплексах окуневско-каракольского и неолитического времени. Получена серия радиоуглеродных дат для поселенческих комплексов неолита (6 200 ± 210 СОАН-6763 и 5 930 ± 150 лет СОАН-6765) и энеолита (4 600 ± 100 лет СОАН-6767) [Кирюшин и др. 2006; Волков и др. 2008].

Назначение гравированных галек – дискуссионная тема. Д. Г. Савинов называет обрядовую деятельность в рамках единой мировоззренческой системы. Изготовление галек с антропоморфным изображением могло быть связано с идеями культовогенеалогического порядка, направленными на регуляцию жизненного цикла женщин, благополучное рождение детей и обеспечение процесса перехода и реинкарнации. Им же отмечено, что, возможно, антропоморфные гальки Торгажака могли представлять изображения женщин разного возраста и

Рис. 10 (фото). Специфика следов ударов на основном фасе изделия

Рис. 11 (фото). Зона следов концентрированных ударов социального положения. Это наводит на мысль об обрядах инициации или обрядах, связанных с жизненным циклом женщины [Савинов, 1996. С. 44]. Вторая версия, предложенная тем же исследователем, – использование галек в качестве двойников или других иррациональных объектов, связанных с магическими действиями. Идея изготовления двойников с различными целями широко распространена среди народов традиционной или архаичной культуры. Например, по представлениям ненцев, во время родов появляется множество духов, для защиты от них предпринимаются различные действия: ставятся специальные чумы, изготавливаются обереги, приносятся жертвы. В жертву приносится олененок одного пола с новорожденным. Его душа отвлекает на себя духов, тем самым оберегая младенца [Савинов, 2003]. Возможно, гальки с изображениями были заменой жертвы. В этом случае следы ударов металлическим ножом, зафиксированные на поверхности артефактов, являются следствием ритуала убийства «двойника», призванного отвлечь духов от реального ребенка.

По мнению С. В. Сотниковой, следы повреждения поверхности галек являются результатом их использования для гадания. Процесс гадания состоял в подбрасывании используемой гальки вверх, в итоге она выпадала либо лицевой, либо тыльной стороной (аналогия с орлом и решкой) [2007].

Как один из возможных вариантов, семантику и функциональное назначение галек с антропоморфным изображением можно видеть в имитативной магии: галька олицетворяла тот объект, на который хотели повлиять в ходе магического ритуала. «В этом случае следы ударов металлического ножа можно рассматривать как попытку навести порчу, нанести вред реальному человеку» [Волков и др., 2008. С. 334].

Таким образом, детальный анализ поверхности артефакта позволил выделить ряд следов, связанных с производством, использованием и разрушением изделия. Установлено, что на первом этапе работы с артефактом на его естественную «галечную» поверхность посредством острого, вероятно металлического, инструмента были нанесены линии, образующие описанный выше орнамент. Второй тип следов образовался в «процессе утилизации» изделия и выражается в системе зон заполировок, характер образования которых связан с контактом поверхности артефакта с мягким эластичным материалом (вероятно, кожей). На завершающем этапе процесса образования следов на поверхности изучаемого предмета по его орнаментированной плоскости был нанесен ряд интенсивных, разрушающих ударов острым металлическим предметом, приведшим к раскалыванию изделия. Выполняется (контролируется?) ритуал жизненного цикла – рождение – жизнь – смерть. Вне сомнений остается связь выявленных трасологических следов с данными исследований, полученными при анализе орнаментированных галечных артефактов с со- предельной территории [Савинов, 2003; Волков и др., 2008; Асеев, 1998].

FUNCTIONALITY AND TECHNOLOGY ANALYSIS ENGRAVED PEBBLE OF TORGAZHAK’S TRADITION OF AK-DAG AREA

Список литературы Функциональный и технологический анализ гравированной гальки торгажакской традиции из местности Ак-Даг (Республика Тыва)

- Асеев И. В. Аналоги в первобытном искусстве Сибири и Аляски на примере гравированных галек//Гуманитарные науки в Сибири. 1998. № 3. С. 109-114.

- Багдасарьян Н. Г. Язык культуры//Социально-политический журнал. 1994. № 1-2. С. 51-67. Волков П. В. Трасологические исследования в археологии Северной Азии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. 192 c.

- Волков П. В. Эксперимент в археологии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. 324 с.

- Волков П. В., Кирюшин К. Ю., Семибратов В. П. Трасологическое исследование декорированных галек поселения Тыткескень-6/Культурно-хронологические комплексы поселения Тыткескень-2 (итоги работ 1988-1994 гг.). Барнаул, 2008. С. 329-334.

- Кирюшин Ю. Ф., Волков П. В., Кирюшин К. Ю. Плитка с антропоморфным изображением с поселения Тыткескень-2//Археология, этнография и антропология Евразии. 2006. № 1 (25). С. 86-88.

- Калинина И. В. Принципы функционально-технологического подхода в семантических исследованиях//АСГЭ. 1995. № 32. С. 7-12.

- Калинина И. В. Очерки по исторической семантике. СПб: Изд-во СПбГУ, 2009. 272 с.

- Лбова Л. В. Волков П. В., Батаргина И. А., Митько О. А. Гравированная галька торгажакской традиции из местности Аг-Даг (Республика Тыва)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2012 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. Т. 18. С. 211-215.

- Савинов Д. Г. Древние поселения Хакасии. Торгажак. СПб: Петербургское востоковедение, 1996. 112 с.

- Савинов Д. Г. Торгажакские гальки (основные аспекты изучения, интерпретация)//Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. № 2 (14). С. 48-70.

- Семенов В. А. Неолит и бронзовый век Тувы. СПб.: Издво ИИМК РАН, 1992. 135 с.

- Сотникова С. В. К вопросу о гравированных гальках Торгажака//Каменная скульптура и мелкая пластика древних и средневековых народов Евразии: Сб. науч. тр. (Труды САИПИ. Вып. 3). Барнаул, 2007. С. 77-79.

- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., A-cad, 1994. 408 с.