Функционирование научного сообщества в региональном пространстве арктической зоны РФ (на примере Архангельской области)

Автор: Блынская Татьяна Анатольевна, Малинина Кристина Олеговна, Максимов Антон Михайлович

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 5 (103), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены тенденции развития научной сферы через призму модернизации и научно-технического прогресса. Современное состояние региональной науки охарактеризовано не только с помощью наукометрических показателей, но и на основе мнения непосредственных участников научно-исследовательского и образовательного процессов - научных сотрудников (ФГБУН ФИЦКИА РАН) и преподавателей (ФГАОУ ВПО (С(А)ФУ)). Целью проведенного исследования стало комплексное описание системы производства научного знания в современной России, включая ее институциональное и социальное измерения. Функциональное состояние этой системы проиллюстрировано на примере социального самочувствия и настроений в научном сообществе Архангельской области. За основу выбран системный подход, в рамках теории познания и диалектики, для которого характерно целостное рассмотрение, установление взаимодействия составных частей. Новизна работы состоит в анализе функционирования профессиональных сообществ вузовской и академической науки в период реформ с учетом региональной специфики. В ходе проведения исследования выявлено, что в качестве первоочередных проблем научные работники выделяют следующие: финансирование научных работ, слабую оснащенность современным оборудованием, низкий уровень оплаты труда и высокую степень бюрократизации учебного процесса. Оценивая условия работы, респонденты продемонстрировали наибольшую удовлетворенность отношениями с коллегами, социальными гарантиями и соблюдением трудового законодательства, что совпадает с приоритетными критериями привлекательности трудовой деятельности в организации. Менее половины опрошенных частично удовлетворены признанием их успехов и достижений. Неудовлетворенность уровнем оплаты труда выразила большая часть респондентов. В большинстве своем опрошенные не видят на сегодняшний день ясной стратегии государственных органов в отношении развития отечественной науки. Основными критериями привлекательности работы в научной сфере, по мнению респондентов, выступают интересная творческая работа, психологическая атмосфера в коллективе, комфортные условия труда, социальные гарантии. Данные проведенного исследования могут лечь в основу разработки программы развития научно-исследовательской деятельности в региональном пространстве. Характерные для Российской Федерации диспропорции в территориальном размещении научно-технического потенциала накладывают свой отпечаток на функционирование региональной науки и требуют взвешенной государственной политики, основывающейся на результатах анализа сложившейся ситуации.

Научное сообщество, академическая наука, вузовская наука, региональное пространство, человеческий капитал, арктическая зона рф, индекс научно-технического потенциала, кадровый потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/147224570

IDR: 147224570 | УДК: 316.453:316.344.32 | DOI: 10.15838/ptd.2019.5.103.10

Текст научной статьи Функционирование научного сообщества в региональном пространстве арктической зоны РФ (на примере Архангельской области)

Арктическая зона Российской Федерации является стратегической ресурсной базой страны, обеспечивающей решение части задач социально-экономического развития. В числе приоритетов государственной политики в Арктике отмечается необходимость развития науки и технологий, улучшения качества жизни коренного населения и социальных условий хозяйственной деятельности, совершенствования системы государственного управления социально-экономическим развитием АЗРФ, реализация чего может быть обеспечена, в частности, за счет расширения фундаментальных и прикладных научных исследований в Арктике.

Среди основных тенденций развития арктического региона в Докладе о развитии человеческого капитала в Арктике [1] выделяются повышенный уровень миграции, проникновение новых идей, норм и ценностей, растущий интерес к развитию ресурсов Арктики, меняющиеся структуры управления, которые как помогают, так и усложняют жизнь северных сообществ. В числе направлений государственной северной политики – не только освоение природных ресурсов, но и цивилизованное обживание территорий со сложившимися историко-культурными очагами, переход от потребительского использования природных и человеческих ресурсов к их системному воспроизводству, от вывоза почти полного объема потенциального капитала к материализации его значительной части на месте, переход от моно-к полиспециализации на основе научно-технического прогресса [2; 3].

Одним из приоритетов государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации выступает необходимость развития науки и технологий. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года» предполагает задействовать для построения новой социальной политики такие значимые факторы, как человеческий и научный потенциал [4] Д.А. Медведев отмечает, что для достижения устойчивого экономического роста необходимо обеспечить повышение совокупной производительности таких двух факторов, как труд и капитал, и выделяет инвестиции в человека как один из глобальных инвестиционных трендов [5].

Человеческий капитал определяется как навыки, способности и умения человека, позволяющие получать доход2. К инвестициям, развивающим созидательные способности человека, относятся формальное и неформальное образование, подготовка на производстве, медицинские услуги и исследования в области здравоохранения, расходы на оптимизацию миграции, поиск информации о состоянии экономики [6–9].

Стратегии развития Арктики, принимаемые в различных циркумполярных странах, определяют науку как основной инструмент обеспечения национальных геополитических интересов [10]. Так, например, по итогам доклада о человеческом развитии в Арктике (Arctic Human Development Report), международной группой исследователей был инициирован Проект Arctic Social Indicators. В исследованиях, проводимых по методике ASI, для оценки качества жизни жителей арктических территорий изучаются состояние здоровья населения, материальное благополучие, образовательные возможности, культурное благополучие, связь с природной средой (сontact with nature), возможности контролировать свою судьбу (fate control) [11]. Социологи обращают отдельное внимание на регионы Арктики как естественные лаборатории, в которых оцениваются инновационные программы. Арктический регион может способствовать решению таких глобальных современных вызовов, как последствия краха централь-но-планируемых экономик бывшего Советского Союза и Восточной Европы, постепенная деградация экосистем во всем мире и вопросы сохранения расизма во многих обществах3.

Современный этап развития общества характеризуется такими отличительными особенностями, как глобализация и информатизация. В настоящее время экономические и социальные процессы во всех странах существенно изменились: техническая и информационная революции, размытие границ между государствами, стремительно возрастающие производительность труда и скорость перемещения в пространстве. Как следствие, в современных условиях статус государства определяется в большей степени не количеством вооружения и численностью армии, а уровнем жизни, возможностью накопления и использования человеческого капитала и потенциала.

В свою очередь, высокий уровень жизни – степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, включающий в себя не только доходы населения, но и качество здравоохранения, питания, социальных услуг, культуры, окружающей среды, соблюдение политических прав и свобод и социального равенства, невозможно обеспечить без динамично развивающегося общества. Кризис 2014–2016 годов показал неустойчивость сформировавшейся в России экспортно-сырьевой модели развития. В стране обострились многие проблемы развития человеческого потен-циала4. Россия в рейтинге «Уровня жизни населения» в 2017 году находится на 101 месте, опустившись на 4 пункта по сравнению с 2016 годом5.

Для обеспечения достойного места России в глобализованном мире необходимо стимулирование инновационного развития отечественной экономики, основой которого может выступить стратегия инновационного роста, опирающаяся на науку и образование – институты, согласующие интересы науки, образования и высокотехнологичных производств, позволяющие аккумулировать факторы экономического роста [12].

Во всем мире научные сообщества являются важнейшим элементом профессиональной структуры динамично развивающегося социума. Исследователи отмечают, что институционализация научного сообщества в России являлась следствием жестких рамок государственной политики, которая отличалась фрагментарностью и доминированием идеологического начала, с одной стороны, а с другой – оформила мощнейший социокультурный потенциал, который сделал представителей научной сферы активными участниками социально-политического развития России [13].

Для Российской Федерации характерны диспропорции в территориальном размещении научно-технического потенциала, которые требуют взвешенной государственной региональной политики, основывающейся на научно обоснованных результатах анализа сложившейся ситуации. Развитие и функционирование науки во многом коррелирует с устойчивым развитием региональной социально-экономической структуры. Особое значение приобретает комплексный социологический анализ науки как социального института в регионе. Эффективность выполнения региональными научными организациями своей основной функции – производства научного знания – связана с социально-экономическим развитием региона, т. е. экономический потенциал региона является материальной основой для возмож- ности эффективного функционирования и развития региональной науки [14].

В основе современного состояния отечественной науки лежит ее функциональный кризис, состоящий в том, что в советские годы на долю ВПК приходилось более 70% расходов на науку, а общественные дисциплины специализировались на идеологической концепции в рамках исторического материализма, что оказалось невостребованным и неконкурентоспособным в 1990-х годах в условиях дефицита государственного бюджета. К ученым стали относить астрологов, нумерологов, парапсихологов и т. д., что свидетельствовало о иррационализации массового сознания общества [15]. При этом к использованию науки, характерному для западных стран, с широким привлечением частного капитала, ориентацией на коммерциализацию научных результатов наше общество в силу отсутствия традиций здоровой конкуренции еще не готово.

В настоящей статье содержится анализ некоторых важных тенденций в развитии системы научных организаций и научного сообщества в современной России, связанных с их функционированием, в частности, динамикой человеческого капитала, инновационным потенциалом, а также, на примере Архангельской области, социальным самочувствием научных работников и их удовлетворенностью условиями и характером своей профессиональной деятельности.

Теория

В России на настоящий момент6 насчитывается 4032 организации, производящие научные исследования и разработки, в которых работают 736540 человек, около 67% организаций находится в государственной собственности (рис. 1) . В сравнении с 2010 годом количество организаций увеличилось на 13%, доля государственной собственности увеличилась на 2,5%, при этом количество сотрудников уменьшилось на 2%.

Рис. 1. Научные организации России

В процессе трансформации социальной, политической и культурной ситуации роль науки и значимость труда ученых в российском обществе стали снижаться. Многие представители научного сообщества не находят приложения своим интеллектуальным силам. В связи с этим весьма актуальна проблема эмиграции ученых. Этот процесс значительно сказывается на общем балансе социального и человеческого капитала страны, причем последствия, проявляющиеся уже в настоящем времени, в перспективе могут быть катастрофичны.

В российской истории начиная с ХХ века выделяется четыре волны эмиграции ученых, которые были неотъемлемой частью общего потока эмигрантов [16]: первая (1918–1922) составляла от 1,5 до 3 млн человек; вторая волна (1941–1944) – 0,5–0,7 млн чел., третья волна (1948–1989/1990) – около 0,5 млн чел.; четвертая волна (1990 – по настоящее время). Нынешняя волна, как отмечают специалисты, по сути, первая более или менее цивилизованная эмиграция в российской истории, предопределяющаяся, по большей части, экономическими факторами, побуждающими специалистов переселяться в другие страны с целью повышения уровня жизни7. Эмиграция ученых уже не в самом разгаре, но далеко еще не на стадии завершения, что связывается с нахождением современной отечественной науки на пересечении «ряда кризисов – финансово-экономического, социально-институционального и этико-морального» [17], сопровождающихся значительным снижением статуса и престижа науки и ученых в общественном сознании.

Сложность современного положения российской науки состоит также во вмешательстве государства в принципиальные вопросы самоорганизации и функционирования научного сообщества. Это проявляется, в частности, в реформах научной сферы, которые по замыслу должны способствовать развитию отечественной науки, усилению ее позиций на международном уровне, повышению эффективности работы, однако, имеют массу нареканий со стороны ученых [17]. Так, в 2013 году на волне протестов ученых и конфликта между правительством и Академией наук был организован клуб «1 июля»8. На масштабы этой ситуации ученые снова обратили внимание в Открытом письме к Президенту Российской Федерации В.В. Путину от 27 декабря 2017 года9. Исследователи Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» [18] связывают кризисные явления в российской науке и образовании с внутренней социально-экономической политикой страны, которая, несмотря на реформы, носит застойный характер.

С 90-х годов прошлого века наука и образование в России находятся в условиях постоянного реформирования, однако реформы тормозятся из-за истощенности кадрового и технического потенциала. Так, штатная численность профессорско-преподавательского состава продолжает сокращаться: за последние семь лет данный показатель упал на 1/3. Система вузовского образования в России входит в этап технологического и технического обновления. Ключевыми факторами успешного развития вузов становятся гибкость и вариативность взаимодействия, скорость реагирования на изменения, преодоление естественной инертности10.

Создание экономически целесообразной и конкурентоспособной в мировом масштабе институциональной среды высшей школы, системы эффективного функционирования академической среды, способствующей сохранению научных кадров и научно-технических разработок внутри страны, возможны посредством модернизации [12]. Однако современное реформирование по большей части не имеет четкого механизма реализации и зачастую встречает сопротивление в научном сообществе. Известно, что период реформ и переходов от одного состояния общества к другому сопровождается проявлениями аномии, выражающимися в ослаблении моральной регуляции поведения и понижении эффективности деятельности основных социальных институтов, что затрагивает, соответственно, и научное сообщество [19].

Анализируя региональную научную деятельность, Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) выпускает Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Рейтинг, сформированный на основе ИНТП (индекс научно-технического потенциала), представляет собой композитную оценку, отражающую развитие научно-технического потенциала регионов по таким его составляющим, как кадровые и финансовые ресурсы научных исследований и разработок, публикационная и патентная активность, разработка передовых производственных технологий и экспорт услуг технологического характера, в таблице представлены данные за 2008 и 201011, 201212, 201313, 201414, 201515 годы. Ранжирование регионов по обобщающим значениям позволило распределить их по четырем группам.

Первое место занимают регионы, демонстрирующие высокие значения большинства показателей ресурсной обеспеченности и результативности научно-технической деятельности, индекс ИНТП в которых превышает среднероссийский показатель.

Вторую группу образуют регионы со значениями ИНТП как выше, так и ниже общероссийского. Первую подгруппу (2а), условно объединяющую субъекты Российской Федерации, сохранившие или улучшившие свои позиции, отличают относительно высокие значения индикаторов финансовой обеспеченности сектора исследований и разработок за счет средств предпринимательского сектора, квалификационного состава научных кадров, параметров результативности научной и научно-технической деятельности. Уступая по большей части показателей лидерам рейтинга, по ряду индикаторов регионы данной подгруппы в целом опережают среднероссийский уровень. Вторая подгруппа (2б) охватывает регионы, которые потеряли от одной до десяти позиций в рейтинге. В ряде входящих в нее регионов фундаментальная и прикладная наука традиционно сильна, значения основных показателей интенсивности и результативности исследований и разработок в них несколько ниже общероссийских.

Регионы третьей группы по ИНТП можно охарактеризовать как относительно скромные по значениям основных показателей научно-технического потенциала, причем как по ресурсным параметрам, так и по результативности исследований и разработок.

В четвертую группу вошли регионы с минимальными средними значения по всем показателям (табл.) .

Таблица. Ранжирование регионов АЗРФ по индексу ИНТП (по годам)

|

Регион |

Год |

Группа |

Ранг |

ИНТП |

|

Российская Федерация |

2008 |

0,384 |

||

|

2010 |

0,390 |

|||

|

2012 |

0,4175 |

|||

|

2013 |

0,4101 |

|||

|

2014 |

0,3854 |

|||

|

2015 |

0,3826 |

|||

|

Мурманская область |

2008 |

1 |

4 |

0,461 |

|

2010 |

2а |

11–12 |

0,402 |

|

|

2012 |

2б |

25 |

0,3969 |

|

|

2013 |

2 |

18 |

0,4062 |

|

|

2014 |

2 |

24 |

0,3663 |

|

|

2015 |

3 |

26 |

0,3398 |

|

|

Республика Коми |

2008 |

2 |

17 |

0,374 |

|

2010 |

2б |

17–18 |

0,372 |

|

|

2012 |

2б |

23 |

0,4005 |

|

|

2013 |

2 |

26 |

0,3877 |

|

|

2014 |

2 |

39 |

0,3275 |

|

|

2015 |

3 |

30 |

0,3303 |

|

|

Республика Карелия |

2008 |

2 |

34 |

0,335 |

|

2010 |

3 |

42–43 |

0,309 |

|

|

2012 |

3 |

41 |

0,3469 |

|

|

2013 |

2 |

31 |

0,3708 |

|

|

2014 |

2 |

29 |

0,3555 |

|

|

2015 |

3 |

28 |

0,3359 |

|

|

Чукотский автономный округ |

2008 |

3 |

60 |

0,279 |

|

2010 |

3 |

46–47 |

0,305 |

|

|

2012 |

4 |

77 |

0,2170 |

|

|

2013 |

4 |

72 |

0,2462 |

|

|

2014 |

2 |

38 |

0,3348 |

|

|

2015 |

3 |

47 |

0,2868 |

|

|

Красноярский край |

2008 |

2 |

28–29 |

0,340 |

|

2010 |

3 |

49–50 |

0,302 |

|

|

2012 |

2б |

22 |

0,4016 |

|

|

2013 |

2 |

27 |

0,3818 |

|

|

2014 |

2 |

19 |

0,3790 |

|

|

2015 |

2 |

18 |

0,3812 |

|

Регион |

Год |

Группа |

Ранг |

ИНТП |

|

Республика Саха (Якутия) |

2008 |

2 |

40 |

0,323 |

|

2010 |

3 |

57 |

0,284 |

|

|

2012 |

3 |

44 |

0,3405 |

|

|

2013 |

3 |

50 |

0,3184 |

|

|

2014 |

2 |

42 |

0,3202 |

|

|

2015 |

3 |

42 |

0,2941 |

|

|

Архангельская область |

2008 |

4 |

76 |

0,213 |

|

2010 |

3 |

65 |

0,260 |

|

|

2012 |

3 |

40 |

0,3511 |

|

|

2013 |

2 |

29 |

0,3776 |

|

|

2014 |

2 |

30 |

0,3478 |

|

|

2015 |

3 |

33 |

0,3235 |

|

|

Ненецкий автономный округ |

2008 |

4 |

82 |

0,149 |

|

2010 |

4 |

78 |

0,178 |

|

|

2012 |

4 |

83 |

0,1551 |

|

|

2013 |

4 |

83 |

0,1481 |

|

|

2014 |

4 |

81 |

0,2035 |

|

|

2015 |

4 |

66 |

0,2394 |

|

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

2008 |

2 |

41 |

0,322 |

|

2010 |

4 |

82 |

0,145 |

|

|

2012 |

4 |

68 |

0,2723 |

|

|

2013 |

3 |

60 |

0,2973 |

|

|

2014 |

3 |

50 |

0,3044 |

|

|

2015 |

3 |

43 |

0,2929 |

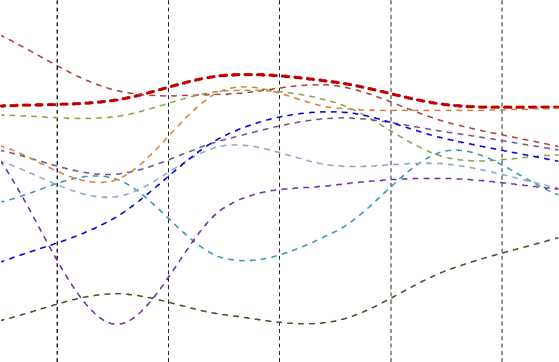

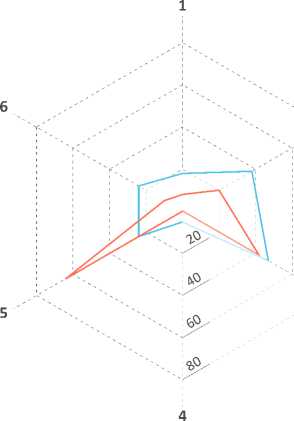

В целом по Российской Федерации индекс научно-технического потенциала с 2008 по 2012 год имел тенденцию к увеличению, но в 2015 году он снова оказался на уровне 2008 года, что связано с экономической и политической ситуацией в стране. В регионах колебания были в различных амплитудах: более близки к среднему уровню такие регионы, как Мурманская область, республики Коми и Карелия, Красноярский край. Наибольшие колебания в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

По данным последнего обследования (2015 год), регионы АЗРФ относятся к 3 группе (самой многочисленной – 39 субъектов Российской Федерации). Исключение составили Красноярский край (2 группа) и Ненецкий автономный округ (4 группа). По сравнению с 2014 годом свои позиции улучшили Республика Коми, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа (рис. 2) .

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

2008 2010 2012 2013 2014 2015

Российская Федерация

Республика Коми

Чукотский автономный округ Республика Саха (Якутия)

Ненецкий автономный округ Мурманская область Республика Карелия Красноярский край Архангельская область Ямало-Ненецкий АО

Рис. 2. Динамика ИНТП регионов АЗРФ за период 2008–2015 годов

Методология и методы

Приоритетное значение для формирования представления о сущности науки в регионе имеют работы в рамках нормативной парадигмы, посвященные анализу науки как особого социального института (Р. Мертон, Т. Парсонс Б. Барбер, Дж. Зимаг, Е.З. Мирская, Э.М. Мирский, И.И. Лейман, Н. Сторер) и социальной системы (Н. Маллинз, Д. Крейн, В.Г. Пыхтин). Впервые представив целостную теоретическую модель науки, западные социологи-институционалисты считали последнюю социальным институтом, не обладающим региональной изменчивостью. Данное положение верно в части сущностных представлений о структуре и функциях науки, но конкретное проявление институциональных признаков может быть весьма разнообразным на региональном уровне, поскольку социальные практики регионального сообщества укореняют социальные институты в культурной почве данного региона, делают их специфичными только для данного регионального социума. Институциональная модель науки является теоретическим конструктом, идеальным типом, который под влиянием региональных социальных практик ученых приобретает свое реальное конкретное воплощение [20]. На это также указывают отечественные социологи науки [21; 22].

Дизайн эмпирического исследования

Для выявления условий, необходимых для повышения привлекательности научной деятельности в Архангельской области, было проведено социологическое исследование на тему «Удовлетворенность работников, занятых научно-исследовательской деятельностью, условиями и результатами своего труда».

По данным Федеральной службы государственной статистики16, в Архангельской области численность исследователей, занятых в научной сфере, составила 720 человек, в основном, кадровый потенциал сосредоточен в Архангельске. Для более детального изучения генеральной совокупности был проведен анализ организаций г. Архангельска, зарегистрированных в научной электронной библиотеке. Всего зарегистрировано 18 организаций17. Из них к научно-исследовательским организациям непосредственно относятся Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. акад. Н.П. Лаверова РАН (ФИЦКИА), 167 человек, и Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии (НИИ лесного хозяйства), 21 человек. В этих организациях был проведен сплошной анкетный опрос. В качестве представителя вузов- ской науки выступил ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет» (С(А)ФУ). Общая численность научно-педагогических работников составляет 1196 человек18. Для формирования выборочной совокупности был использован метод гнездовой выборки, в качестве единиц выступили высшие школы и кафедры.

Среди представителей академической науки и вузовской науки был проведен анкетный опрос (рис. 3) .

Половозрастные и образовательные характеристики представлены на рис. 4–6.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА

ВУЗОВСКАЯ НАУКА

ФИЦКИА 167 научных сотрудников

С(А)ФУ

1196 научно-педагогических работников

НИИ лесного хозяйства

21 научный сотрудник

Рис. 3. Организации академической и вузовской науки г. Архангельска, в которых был проведен анкетный опрос

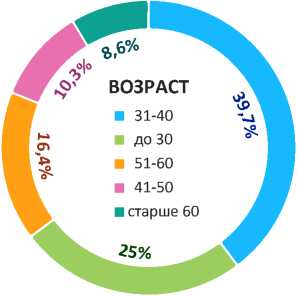

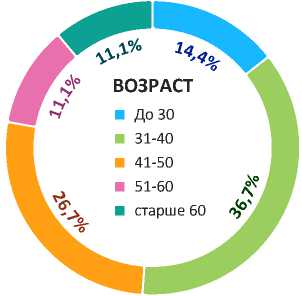

Наибольшее число опрошенных, как из среды академической (39,7%), так и из среды вузовской (36,7%) науки составили респонденты в возрастном интервале 31–40 лет. В порядке убывания степени представленности возрастные группы распределились следующим образом:

-

1) 31–40 лет (36,7%);

41–50 лет (26,7%);

до 30 лет (14,4%);

51–60 лет и старше 60 лет (11,1%) – представители вузовской науки;

-

2) 31–40 лет (39,7%);

до 30 лет (25%);

51–60 лет (16,4%);

41–50 лет (10,3%);

старше 60 лет (8,6%) – представители академической науки.

Гендерное соотношение представлено 68% женщин и 32% мужчин (вузовская наука), 64% женщин и 36% мужчин (академическая наука).

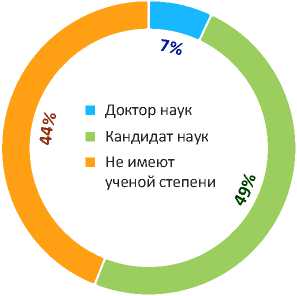

Среди опрошенных представителей вузовской науки наибольшее число составляют респонденты с ученой степенью канди-

Представители академической науки

Рис. 4. Половозрастные характеристики респондентов

Представители вузовской науки

Представители академической науки

Рис. 5. Характеристики уровня образования респондентов

Представители вузовской науки

Представители академической науки

11-15 лет

11-15 лет

16-20 лет

16-20 лет

Свыше 20 лет

Свыше 20 лет

До 5 лет 5-10 лет

До 5 лет 5-10 лет

Представители вузовской науки

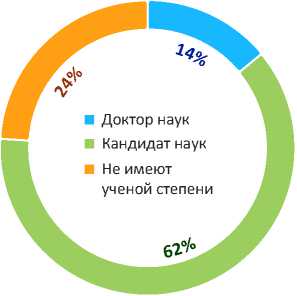

Рис. 6. Научный стаж респондентов

дат наук – 62%, в академической среде – 49%. На втором месте по степени распространенности респонденты, не имеющие ученой степени: 44% среди представителей академической науки и 24% в вузовской среде. Значительно ниже процент респондентов, имеющих ученую степень доктора наук: 7% среди представителей академической науки и 14% в вузовской среде.

Научный стаж респондентов из академической среды распределился следующим образом: у 28% опрошенных стаж составляет свыше 20 лет, у 27% – от 5 до 10 лет, у 23% – до 5 лет, у 12% – 16–20 лет, у 10% – 11–15 лет. Среди представителей вузовской науки научно-педагогический стаж до 5 лет имеют 9%, 5–10 лет – 14%, 11–15 лет –30%, 16–20 лет – 20% и свыше 20 лет – 27%.

Результаты

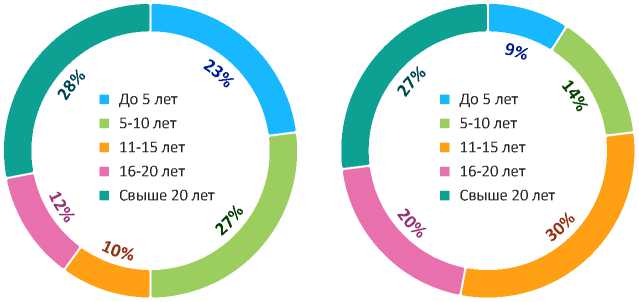

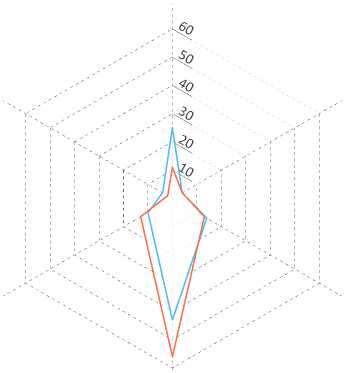

Как показало исследование, основными критериями привлекательности работы в на- учной сфере, по мнению респондентов, выступают интересная творческая работа, психологическая атмосфера в коллективе, комфортные условия труда, социальные гарантии (рис. 7).

При оценке удовлетворенности работой в организации наибольший процент представителей академической науки полностью удовлетворен отношениями с коллегами (57%), социальными гарантиями (54%), соблюдением трудового законодательства (48%) и комфортом рабочего места (44%), что совпадает с приоритетными, по мнению респондентов, критериями привлекательности работы в организации. Оценивая такие критерии работы в сфере науки, как «признание успехов и достижений», большинство респондентов (46%) ответило, что «частично удовлетворены». «не удовлетворены» и «затруднились ответить» 18% и 16% соответственно, практически половина из опрошенных респондентов (46%) частично удовлетворена условиями оплаты труда.

-

1. Престиж

-

2. Комфортные условия труда

-

3. Достойный уровень заработной платы

-

4. Интересная творческая работа

-

5. Карьера

-

6. Психологическая атмосфера в коллективе

-

7. Социальные гарантии

-

8. Близкое расположение от дома

-

9. Не привлекает

-

10. Другое

НИИ

САФУ

Рис. 7. Критерии привлекательности работы в организации, % от числа опрошенных

Представители вузовской науки по степени удовлетворенности также на первое место поставили отношения с коллегами (62%), что совпадает с выявленными в исследовании тенденциями в академическом сообществе.

Самые негативные оценки получил такой критерий, как «условия оплаты труда»: неудовлетворенность выразили 74%. Почти 2/3 опрошенных респондентов частично или полностью удовлетворены соблюдением трудового законодательства, охраной труда и социальными гарантиями.

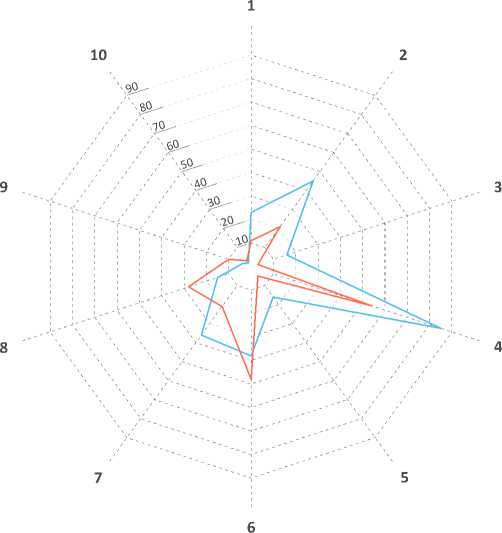

Для выявления насущных проблем в научных организациях измерялись следующие переменные: недостаток новой методической литературы, слабая оснащенность современным оборудованием, низкая оплата труда, трудовая дисциплина, старение кадров, уровень научных исследований, финансирование, высокая степень бюрократизации научного (учебного) процесса, проблем нет (рис. 8).

Представители академического сообщества в качестве первоочередных проблем выделяют финансирование научных работ и слабую оснащенность современным оборудованием. Респонденты из числа представителей вузовской науки в большей мере высказывают обеспокоенность низким уровнем оплаты труда и высокой степенью бюрократизации учебного процесса.

Оценивая возможность создания кадрового резерва в научной сфере и способы его формирования, большинство опрошенных высказало мнение, что формирование кадрового резерва возможно (73% в НИИ и 59% в САФУ). Формированием кадрового резерва должны заниматься заведующие отделов или кафедр, как полагают 43% представителей академической науки и 56% представителей вузовской науки (рис. 9).

Респонденты отмечают, что в кадровый резерв могут входить сотрудники как с ученой степенью (23–30%), так и без степени (23–30%), без ограничений по возрасту (26– 35%), наименьший процент получил такой вариант ответа, как «бакалавры, магистранты» (от 7 до 13%). Оценивая мероприятия, способствующие формированию кадрового резерва, представители академической науки предлагают прежде всего работать с учреждениями высшего профессионального образования и привлекать студентов.

Считают, что в учреждении сохранена преемственность кадров 44% представителей академической науки и 36% представителей

Затрудняюсь ответить

Проблем нет

Бюрократизация

Финансирование

Уровень научных исследований

Старение кадров

Трудовая дисциплина

Низкая оплата труда

Оснащенность оборудованием

Недостаток литературы

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

САФУ НИИ

Рис. 8. Распределение ответов работников, занятых научно-исследовательской деятельностью, на вопрос «Какие проблемы в организации требуют первоочередного решения?», % от числа опрошенных

-

1. Руководитель

-

2. Отдел кадров

-

3. Заместитель по научной деятельности

-

4. Заведующие отделов (лабораторий, кафедр)

-

5. Затрудняюсь ответить

-

6. Другое

НИИ

САФУ

Рис. 9. Формирование кадрового резерва, % от числа опрошенных вузовской науки. Основной способ сохранения преемственности большинство видит в наличии научной школы (аспирантуры) – 58 и 63% опрошенных соответственно. Представители вузовской науки на второе место поставили психологический климат (28%), а сотрудники НИИ – здоровую конкуренцию (15%). При оценке реальных возможностей организации большая часть респондентов отмечает наличие социальных гарантий (42 и 47% соответственно), а 64% представителей вузовской науки - гибкий график работы (рис. 10).

Для выявления респондентов, совмещающих научную и преподавательскую деятельность, был задан вопрос «Работаете ли Вы в другой организации (совместительство, договор)?». На этот вопрос положительно ответили 18% представителей академической науки, при этом в сфере преподавания из них работают 50%. В вузовской среде работают по совместительству 33%, из них в сфере науки только 13%.

Одним из показателей результативности научной деятельности является наличие

-

1. Материальные

-

2. Карьера

-

3. Законодательно предусмотренные социальные гарантии

-

4. Дополнительный социальный пакет

-

5. Гибкий график работы

-

6. Нормированный рабочий день

НИИ

САФУ

Рис. 10. Возможности организации для привлечения и сохранения кадров, % от числа опрошенных публикаций и участие в проектах, поддержанных на средства грантов. Представители академической и вузовской науки, как правило, имеют публикации в журналах перечня РИНЦ (90%) и ВАК (82 и 86% соответственно). Число респондентов, отметивших, что имеют публикации в журналах, индексируемых в международных базах данных, выше в НИИ (58%), чем в САФУ (32%). При этом в академической среде опубликовано значительно меньше монографий, учебников, учебных пособий (44%), чем у представителей вузовского сообщества (78%), что связано со спецификой научной деятельности каждой целевой группы. В проектах, поддержанных на средства грантов, наибольшую активность проявляют представители академического сообщества. Со слов респондентов, за последние пять лет участие в таких проектах принимали 78% (в САФУ 56%), из них в качестве руководителя – 34% и исполнителя 66%.

Важным моментом в деятельности по повышению уровня квалификации и качества работы как преподавателя, так и научного сотрудника является процедура «избрания». Требования к избранию на должность зависят в первую очередь от вида организации (университет, академия, институт), уровня его престижности и статуса. Около 70% респондентов в обеих целевых группах считают обязательной процедуру избрания на должность в сфере науки и образования с оптимальным сроком от 3 до 5 лет. Мнение о целесообразности установления возрастной планки разделились. Так, 47% представителей академического сообщества отрицательно относятся к установлению возрастной планки, а в вузовской среде таких 70%.

В качестве показателей, наиболее важных для работы в сфере науки и образования, большинство респондентов в обеих целевых группах выделило опыт (87–91%), квалификацию (74–85%) и профильное образование (50%). Около половины опрошенных отмечают, что довольны результатами своего труда и что результаты их исследований находят применение или внедряются в производство.

Большинство опрошенных представителей вузовской науки (80%) не видит на сегодняшний день ясной стратегии государственных органов в отношении развития отечественной науки. Так же считают 60% респондентов из академического сообщества, полагая, что ведущими центрами развития науки должны стать Федеральные научные центры и научные институты (40%). У представителей вузовской науки мнения разделились: высшие учебные заведения и научные институты – по 26%, Федеральные научные центры – 24%, национальные исследовательские университеты – 18%.

В качестве дополнительных вариантов были предложены консорциумы или ассоциации указанных организаций.

Заключение

В современных условиях модернизация общества проявляется как наращивание потенциала в сфере образования, науки, технологии и инноваций. Соответственно, становится востребованным большое количество людей, способных не только использовать достижения современной науки и техники, но и создать их. Для достижения этой цели усилия должны быть направлены на увеличение конкурентоспособности региональной науки, а также выявление потенциальных исследователей еще в студенческой среде, что дает возможность будущим ученым оценить перспективу своей карьеры в родном регионе. Для дальнейшего успешного развития образования и науки в АЗРФ необходим ряд мер, таких как стратегическое планирование, стабильное финансирование, интеграция в мировую науку, обеспечение для бизнеса комфортных условий инвестирования в науку.

В арктических регионах России с учетом характерных для них особенностей, в частности, экстремальных климатических условий и низкой плотности населения, одним из условий эффективной реализации государственной политики, на наш взгляд, должно выступать развитие науки и технологий. В условиях оттока накопленного в прежние годы человеческого капитала научное сообщество может стать незаменимым элементом в системе приращения в регионе человеческого и социального капитала и потенциала, в особенности в данной ситуации, когда в преимуществе не столько количество, сколько качество человеческих ресурсов. Как показали исследования, для этого есть реальные предпосылки, требующие лишь грамотных управленческих решений и внимания со стороны государства.

В частности, арктические регионы РФ, за редким исключением, демонстрируют значения индекса научно-технического потенциала, достаточно близкие к общероссийскому. Во многих из них имеются одновременно центры как вузовской, так и академической науки. Сами члены научного сообщества, как показали результаты опроса в Архангельской области, оценивают свою профессиональную среду как пространство креативности и инноваций, отмечают сплоченность трудовых коллективов и достаточно высокий уровень социальных гарантий. В качестве же ключевых барьеров для реализации имеющегося интеллектуального потенциала остаются недостаточное финансирование исследований и высокая забюрократизированность работы научных организаций.

Список литературы Функционирование научного сообщества в региональном пространстве арктической зоны РФ (на примере Архангельской области)

- Ларсен Д.Н., Фондал Г. Развитие человеческого потенциала в Арктике // UArctik. URL: https://ru.uarctic.org/shared-voices/shared-voices-magazine-2016-special-issue/razvitie-chelovecheskogo-potenfiala-v-arktike (дата обращения 19.02.2018).

- Российская Арктика: современная парадигма развития / под ред. А.И. Татаркина. СПб.: Нестор-История, 2014. 844 с.

- Север как объект комплексных региональных исследований / отв. ред. В.Н. Лаженцев. Сыктывкар: Научный совет РАН по вопросам регионального развития; Коми НЦ УрО РАН, 2005. 512 с.

- Методологические особенности социологического исследования Арктической зоны Российской Федерации / В.И. Павленко и [др.] // Изв. Коми научного центра УрО РАН. 2017. № 1 (29). С. 109-115.

- Медведев Д.А. Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики // Вопросы экономики. 2016. № 10. С. 5-30.

- Becker G.S. Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. National Bureau of Economic Research, General Series, nr 80. New York and London. Columbia University Press., 1964. 187 p.

- Becker G.S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy, 1962, vol. 70, no. 5, part 2: Investment in Human Beings, pp. 9-49.

- Thurow L. Investment in Human Capital. Belmont, 1970. 104 р.

- Schultz T. Human Capital. International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968, vol. 6. NewYork: Macmillan Reference USA. 550 р.

- Система фундаментальных научных исследований в Арктике и реализация геополитических интересов циркумполярных стран / В.И Павленко и [др.] // Арктика: экология и экономика. 2014. № 4 (16). С. 86-92.

- Arctic Social Indicators. Ed.: J.N. Larsen, P. Schweitzer, G. Fondahl. Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2014, рр. 29-145.

- Костылева С.Ю. Толмачева Е.В. Роль человеческого потенциала науки в повышении эффективности институциональных реформ высшей школы: выводы для экономической политики // Вестн. ТГУ. 2015. № 5 (145). C. 171-176.

- Гаман-Голутвина О.В. Соотношение политики и морали: российская версия // Pronunc. 2005. № 1 (3).

- Леонов А.К. Региональные особенности современной российской науки как социального института // Социология науки и технологий. 2014. № 3. С. 146-156.

- Юревич А.В., Цапенко И.П. Наука в современном российском обществе. М.: Институт психологии РАН, 2010. 335 с.

- Полян П. Россия и ее регионы в XX веке: территория - расселение - миграции / под ред. О. Глезер, П. Поляна. М.: ОГИ, 2005. С. 493-519.

- Наумова Т.В. Эмиграция ученых из России: интеграция в мировое научное сообщество или дезадаптация? URL: http://naukarus.com/emigratsiya-uchenyh-iz-rossii-integratsiya-v-mirovoe-nauchnoe-soobschestvo-ili-dezadaptatsiya (дата обращения 19.02.2018).

- Ильин В.А., Морев М.В. Что оставит В. Путин своему преемнику в 2024 году? // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 1. С. 9-31. 10.15838/ esc/2018.1.55.1

- DOI: 10.15838/esc/2018.1.55.1

- Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. Сер. «Gallicinium» / 2-е изд. СПб.: Алетейя, 2001. 330 с.

- Леонов А.К. Региональные особенности современной российской науки как социального института: дис. … канд. социол. наук. Благовещенск, 2014. 215 с.

- Мирская Е.З. Человек в науке: социологические дискуссии XX века // Социология науки и технологий. 2010. Т. 1. № 4. С. 26-45.

- Мирский Э.М. Социология науки - новые вызовы // Социология науки и технологий. 2011. Т. 2. № 3. С. 13-30.