Гамартома легких: предмет исследования и опыт наблюдения

Автор: Васильев Н.В., Самцов Е.Н., Байдала П.Г.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 3 (27), 2008 года.

Бесплатный доступ

За период с 1979 по 2007 г. в клиниках Томского НИИ онкологии наблюдалось 58 больных с морфологически подтвержденным диагнозом - гамартома легких. Выявленные при комплексной лучевом обследовании особенности гамартомы способствуют более уверенной дооперационной диагностике.

Гамартома легкого

Короткий адрес: https://sciup.org/14054869

IDR: 14054869 | УДК: 616.24-006.03

Текст научной статьи Гамартома легких: предмет исследования и опыт наблюдения

Гамартома легкого является довольно частой патологией. В структурной заболеваемости легких удельный вес гамартомы достигает 60– 69,6 % среди всех доброкачественных опухолевых и опухолеподобных образований неэпителиальной природы легочной ткани [11]. Однако несмотря на более чем вековую историю существования гамартомы легкого как самостоятельной нозологической формы, до сих пор общие представления о ней среди врачей размыты и зачастую неверны. Кроме того, при устойчивой эпидемиологической частоте данного заболевания, как и прежде, традиционно сложна диагностика гамартомы, дифференциация ее с другими объемными образованиями легкого, в первую очередь с первичными и метастатическими злокачественными процессами [4, 6].

В то же время отдельные аспекты гамартомы как заболевания требуют правильного осмысления. Впервые термин «гамартома» (синонимы: прогонобластома, мезенхимома, дисэмбриома) был предложен в 1904 г. E. Albrecht при описании дизэмбриоплазий печени [цит. по 11]. В дальнейшем в качестве группового понятия гамартомой стали именовать любые образования дизонтогенетического генеза, аномалии развития, будь то пигментные невусы кожи, глиоматозы, пороки развития периферических нервов или сосудистые мальформации. И хотя гамартома не является органоспецифическим патологическим состоянием, в настоящее время в мировой литературе данное нозологическое наименование, как правило, применяется в отношении образований легкого [7, 15, 16].

Исходя из представлений о гамартоме как о дисэмбриопластическом процессе, наиболее близко к ней по своей сути стоит тератома. Принципиальным отличием между ними является то, что первая сформирована тканевыми элементами, свойственными в норме органу, из которого она исходит, в то время как тератома состоит в том числе и из тканевых зачатков, чужеродных для данного органа. Кроме дис-эмбриогенетической, существуют и другие гипотезы происхождения гамартомы легкого. Предположения об опухолевой, воспалительной и гиперпластической природе гамартомы высказывали разные исследователи, отсюда и имевшие место разночтения относительно морфогенеза образования. Сколько-нибудь серьезных исследований в этом направлении, до сих пор не встречалось. По сей день открыт вопрос: гамартома – это все-таки опухоль de novo или продукт нарушения эмбриогенеза, претерпевший опухолевую трансформацию [11].

Следующее важное обстоятельство, до недавнего времени являвшееся предметом дискуссии, – это общепатологическая сущность гамартомы. Ранее отечественные авторы в большинстве своем относили гамартому легко- го в рубрику «опухолеподобные образования». В зарубежной литературе данное заболевание традиционно классифицировалось как доброкачественное новообразование [14]. В последние годы ученые практически единодушны в своем мнении, что гамартома – это, безусловно, опухоль. Одним из аргументов в теоретическом обосновании гамартомы как неоплазии является результат сопоставления двух дефиниций. Все литературные источники объясняют гамартому как образование, отличающееся анормальным строением, беспорядочным расположением и различной степенью дифференцировки тканевых компонентов. Понятие «опухоль» с пато-морфологической точки зрения определяется как «патологический процесс, характеризующийся тканевым атипизмом, т.е. беспорядочным расположением тканевых элементов…». Отсюда следует, что тканевой атипизм является облигатным признаком гамартомы и последнюю по праву можно считать истинным новообразованием.

Малигнизация гамартомы явление чрезвычайно редкое – в мировой литературе описано около 20 случаев. По данным некоторых авторов, злокачественной трансформации подлежат до 5–7 % от общего числа данных образований. Озлокачествление происходит как в мезенхимном (хондросаркома, фибросаркома, ли-посаркома), так и эпителиальном компоненте образования (аденокарцинома, эпидермоидный рак), с метастазированием в лимфатические узлы, плевру, печень, позвоночник. Обсуждается вопрос о возможности диморфной малигнизации с образованием карциносаркомы [2, 11, 12].

Как правило, гамартома встречается в 3–4-м десятилетии жизни, причем у мужчин в 2–4 раза чаще, чем у женщин. Она с одинаковой частотой наблюдается как в правом, так и в левом легком, также отсутствует предпочтительность относительно тех или иных анатомических отделов легкого, хотя в отдельных сообщениях преобладает поражение верхней доли. В большинстве своем гамартома располагается в периферических отделах, центральная локализация, в том числе с внутрибронхиальным компонентом, описана в 3–5 % случаев [8]. Обычно – это солитарное образование, но не столь редки наблюдения множественной гамар- томы, когда у пациентов было одновременно диагностировано от 13 до 18 подобных ново-обрзований. Множественная гамартома легких у женщин может быть проявлением триады Carney, а также синдрома Cowden [1, 3, 5, 7, 15]. Макроскопическая характеристика гамартомы типична: четкий узел округлой формы, с гладкой или мелкобугристой поверхностью, эластичной или плотно-эластичной консистенции, около 2 см диаметром, с полупрозрачной псевдокапсулой, на разрезе дольчатого вида, беловато-серого цвета, с желтоватыми прослойками и участками. Микроструктура опухоли гетерогенна, представлена дериватами мезодермального и энтодермального зародышевых листков – мезенхимальной (хрящевая, соединительная, жировая, гладкомышечная, сосудистая) и эпителиальной тканью. В зависимости от преобладания того или иного тканевого компонента гамартома подразделяется на несколько гистотипов, из них основные – хондроматозная, липоматозная, лейомиоматозная [10]. Выделяют также кистозный вариант гамартомы.

За период с 1979 по 2007 г. в клиниках НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН наблюдалось 58 случаев гамартомы легких, из них 56 – периферическая солитарная гамартома, располагающаяся в кортикальных и субкортикальных отделах легких, в двух случаях имела место центральная локализация (опухоль непосредственно прилегала к адвентиции бронхиальной стенки, в одном случае долевого бронха, в другом – сегментарного). Чаще поражалось правое легкое. Малигнизации гамартомы не наблюдалось. Гистологическая верификация процесса получена в 100 % наблюдений, во всех случаях – при изучении операционного материала. В 4 случаях имело место сочетание периферической гамартомы и центрального рака легкого. В каждом из них опухолевые процессы находились в одном легком (в 2 случаях – в одноименной доле), но располагались в виде обособленных самостоятельных узлов; гистологический вариант рака – эпидермоидная карцинома; гистотип гамартомы – хондрогамартома; гамартомы являлись случайной находкой в операционном материале.

На дооперационном этапе диагностические мероприятия во всех случаях включали в себя рентгенологическое исследование, в 8 – компьютерную томографию, в 16 – выполнялась трансторакальная биопсия с последующим цитологическим исследованием. Заключения цитологов носили описательный характер, без указания диагноза: в пунктате, в разных случаях определялись хрящевые клетки, аморфное межуточное вещество, жир, фибробласты, гладкие мышечные клетки. Вполне резонно, что микроскопический анализ здесь был ограничен лишь перечнем клеточных и структурных элементов, на основании чего делать какие-либо диагностические предположения крайне затруднительно, учитывая бифазный, многокомпонентный характер гистологического строения гамартомы, требующий мультифокусного изучения. В свою очередь, методы лучевой диагностики (обзорная рентгенография, компьютерная томография) в оценке гамартом позволяли сформулировать предварительное заключение с перечнем дифференциально-диагностического ряда, в котором наряду с гамартомой чаще фигурировали следующие заболевания: метастатическая опухоль, туберкулема, доброкачественная опухоль.

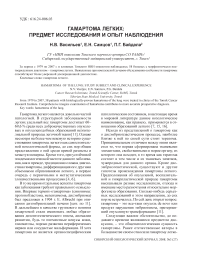

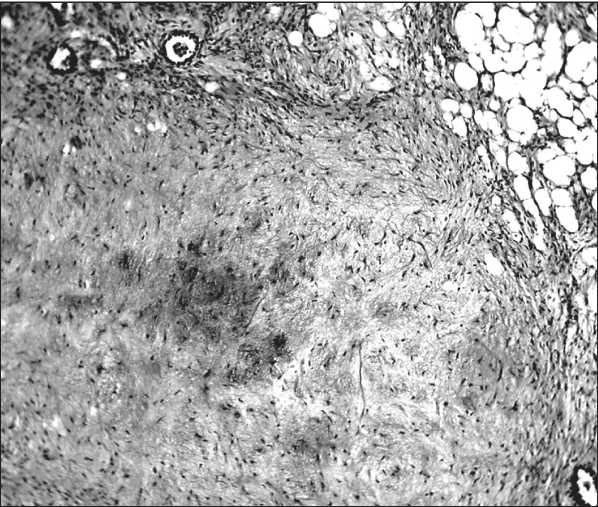

При плановой проводке операционного материала обнаружены следующие гистологические разновидности гамартомы: хондроматозная – в 49 случаях (рис. 1), лейомиоматозная – в 6, липоматозная гамартома – в 2 наблюдениях (рис. 2). Лишь в одном случае при микроскопическом исследовании опухоль по превалированию ткани соответствовала фиброзно-миксоидному или фиброматозному гистологическому варианту, но, поскольку по периферии опухолевого узла наблюдались очаги гиалиновой хрящевой ткани, окруженной группами жировых клеток, мы не сочли возможным отнести данную гамартому к определенному типу и условно обозначили ее как гамартому смешанного гистологического строения. Во всех наблюдениях опухоль была окружена псевдокапсулой неравномерной толщины, местами отсутствующей и как бы обнажающей опухоль. В перифокальной легочной ткани, соприкасающейся с опухолью, отмечаются признаки компрессионной деформации, при отсутствии контактной деструкции легочной паренхимы, что подтверждает экспансивный характер роста гамартомы.

Рис. 1. Микрофото. Гамартома, хондроматозный вариант.

Окраска гематоксилином и эозином, х 200

Рис. 2. Микрофото. Гамартома, липоматозный вариант. Окраска гематоксилином и эозином, х 100

Методы лучевой диагностики в выявлении гамартомы способны представить важную, а порой решающую диагностическую информацию [13]. В постановке рентгенологического заключения до сих пор решающее значение имеют основные скиалогические признаки [9]. Во всех наблюдениях, независимо от гистологических разновидностей, гамартома дифференцировалась в виде объемного образования овальной формы с четкими контурами, диаметром от 14 до 31 мм. Объемное образование располагалось

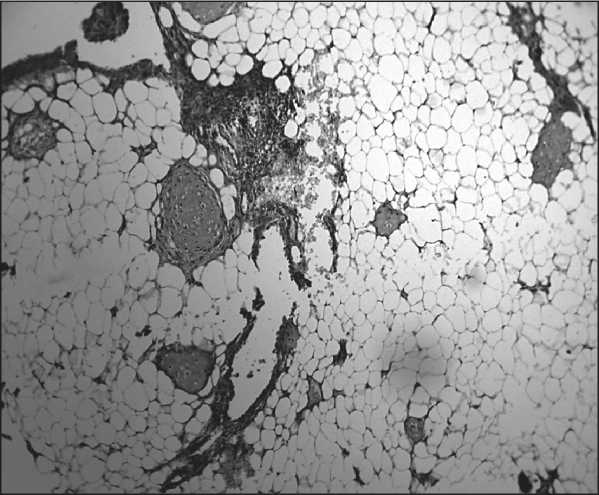

Рис. 3. Компьютерная томограмма. Объемное образование (гамартома) овальной формы с четким наружным контуром и волнистым внутренним. Длинная ось образования ориентирована в сторону хвостовой части корня легкого на неизмененном легочном фоне и не вызывало реакции близлежащей междолевой или костальной плевры. В 27 наблюдениях (46,5 %) структура гамартомы была неоднородная: в 25 – за счет центрально расположенных участков обызвествления, в 2 – за счет участков пониженной до -130 HU плотности, характерных для жировой ткани. При анализе компьютернотомографической картины мы обратили внимание на некоторые особенности в зависимости от расположения гамартомы. В 41 случае (70,7 %) опухоль располагалась в плащевой части легкого и при этом имела подчеркнутые контуры и гладкую поверхность. При расположении гамартомы в толще легочной ткани – 16 больных (27,5 %), ее дистальный от корня полюс имел подчеркнутые контуры и гладкую поверхность, в то время как полюс, обращенный к корню легкого, оставаясь четким, приобретал волнистый характер за счет множества коротких фиброзных тяжей, распространяющихся в легочную ткань. Одной из особенностей гамартомы, на наш взгляд, является ориентация ее длинной оси. При расположении гамартомы в любом отделе легочной ткани ее длинная ось была всегда направлена в сторону корня легкого (рис. 3).

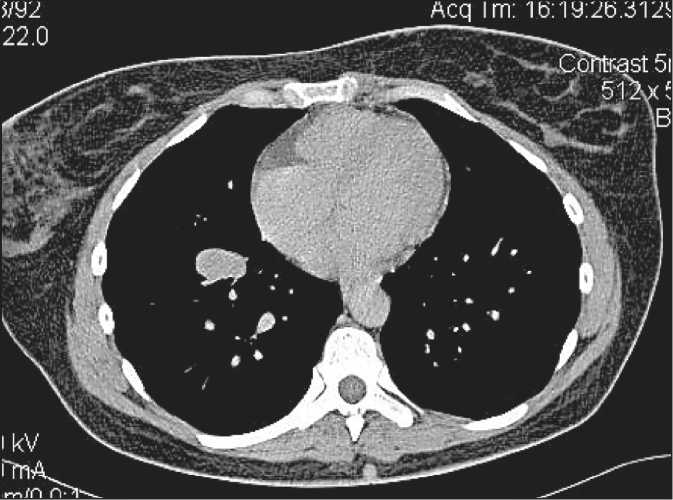

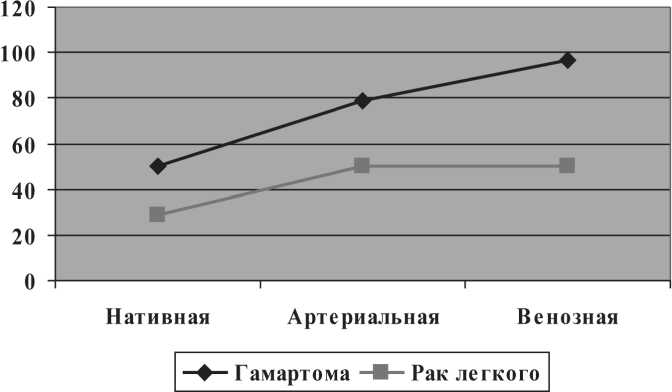

При проведении болюсного контрастного усиления изображения отмечено постепенное повышение плотности гамартомы на протяжении всех фаз контрастирования. При этом в ар- териальную фазу плотность ткани образования увеличивается на 57,2 %, в венозную – на 26,4 %. Данную особенность можно использовать в качестве дифференциально-диагностического критерия, поскольку для периферического рака и метастатического поражения характерно более интенсивное повышение плотности в артериальную фазу до 75,7 % и незначительное – от 0 до 13,8 % – в венозную (рис. 4).

Рассматривая гамартому легкого как предмет исследования вообще, необходимо сформулировать основные задачи, которые требуется решить на диагностическом этапе:

-

- на основании рентгеновской и компьютернотомографической семиотики до минимума сократить дифференциально-диагностический ряд,

-

- изменить алгоритм формулирования заключения по данным биопсийного материала на дооперационном этапе обследования.

Мы считаем, что выявленные при комплексной лучевой диагностике особенности гамартомы, касающиеся характеристики контура объемного образования, ориентации длинной оси и характера накопления контрастного вещества, могут способствовать более уверенной дооперационной диагностике. Морфологическая составляющая в диагностике гамартом, к сожалению, не столь значима. Дело в том, что гистологическое строение гамартомы имеет бифазный характер (разноликий гистологический пейзаж) – сочетание хрящевой (хондроидной), жировой, фиброзной, гладкомышечной ткани в различных соотношениях, с наличием железистоподобных, сосудистых и эпителиальных

Рис. 4. Характер накопления контрастного вещества в различных объемных новообразованиях легких структур. При этом, как правило, какой-либо тканевой компонент преобладает (чаще – хрящевой, липоматозный), определяя тем самым окончательный гистологический вариант образования. Учитывая объективную скудость материала, получаемого при трансторакальной биопсии, и наличие в биоптате фрагментов, зачастую одного вида ткани, можно сказать, что диагностическое заключение в данном случае не отразит истинную природу исследуемого образования и, более того, сможет ввести в заблуждение морфолога, направить его по ложному пути. Таким образом, осуществить морфологическую верификацию гамартомы легкого до хирургического вмешательства достаточно непросто. В заключение отметим, что инструментальное обследование, усиленное морфологическим анализом на дооперацион-ном этапе, позволяет сделать обоснованные диагностические предположения относительно имеющейся патологии в легком.