Гамартомы - редкие доброкачественные образования селезенки

Автор: Кубышкин В.А., Ионкин Д.А., Степанова Ю.А., Кармазановский Г.Г., Шуракова А.Б., Щеголев А.И., Дубова Е.А., Тертычный А.С.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 6 (28), 2012 года.

Бесплатный доступ

Приведены литературные данные о частоте очаговых образований селезенки. Приведены данные литературы и 3 собственные наблюдения га- мартомы селезенки. Описан вариант липоматозной гамартомы селезенки. Отмечены особенности лучевой семиотики и подчеркнуты сложности дооперационной диагностики. Приведены различные варианты хирургических вмешательств.

Гамартома селезенки, липоматозная гамартома селезенки особенности лучевой диагностики, морфологические сопоставления, варианты хирургического лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/142211066

IDR: 142211066 | УДК: 616.728

Текст научной статьи Гамартомы - редкие доброкачественные образования селезенки

К очаговым образованиям селезенки традиционно относят злокачественные и доброкачественные опухоли, истинные, ложные и паразитарные кисты, а также абсцессы. Эти заболевания встречаются достаточно редко и составляют от 0,5 до 2% всех ее поражений [1–3]. L. Morgenstern (2002) даже назвал очаговые изменения селезенки казуистикой [4].

По данным 72237 аутопсий в медицинском центре университета в Южной Калифорнии (Лос Анжелес) за период с 1950 г. по 1974 г. было выявлено 32 случая образований селезенки (1:2257) (привед. по S. Uranus, 1995) [5]. На основании анализа более чем 42000 аутопсий L. Morgenstern (2002) пришел к выводу, что частота образований селезенки составляет 0,07% [4]. А по мнению N. Borner (1990), частота очаговых образований селезенки составляет 3,2–4,2% на 100 тыс. населения [6].

S. Natsugoe и соавт. (1993) привели данные W.L. Bostick (1945), который на основании аутопсий и интраоперационных ревизий (более восьми тысяч наблюдений) выявил, что доброкачественные опухоли селезенки встречаются у 0,007% населения [7].

Обращает на себя внимание частота диагностических ошибок, которая, даже при использовании современных методов диагностики, достигает 75–80% [8]. Правильный диагноз нередко устанавливается только во время операции с использованием срочного морфологического исследования. Ошибки диагностики во многом связаны с недостаточным знакомством практических врачей с особенностями обследования подобных больных. В данных литературы, основанных на единичных наблюдениях, нет достаточного описания признаков, характерных для соответствующих патологических образований селезенки, которые выявляются при современных методах исследований.

Гамартома (спленаденома, спленома) – термин, используемый для обозначения узловых поражений селезенки, состоящих исключительно из элементов красной пульпы [2, 9]. Чаще гамартома трактуется как неопухолевое образование, состоящее из различных сочетаний нормальных компонентов селезенки [10, 11]. Считается, что это врожденное состояние, однако убедительных данных пока недостаточно [12]. В некоторых случаях гамартома селезенки может сочетаться с подобными образованиями любой локализации [10].

Впервые данная «доброкачественная опухоль» была описана в 1861 г. Rokitansky под названием «спленома» [13]. Публикуемые сообщения посвящены единичным наблюдениям, и считается, что к началу нашего столетия описано не более 150 клинических случаев подобного поражения селезенки [14].

Гамартома образуется в результате нарушения морфогенеза и гистологически представлена пролиферирующими фиброзно-мышечными элементами в сочетании с эпителиальными включениями с частичной метаплазией без признаков атипии [15, 16]. Выделяют два подтипа гамартом: образования белой пульпы, состоящие из абберантной лимфоидной ткани, и образования красной пульпы, состоящие из аббератных комплексов синусов [10]. Однако большинство гамартом содержат оба типа элементов. При гистологическом исследовании определяеться отсутствие атипичных фигур митозов и клеток Reed-Sternberg. Важно отметить, что компрессия окружающей селезеночной паренхимы, а не инвазия ее позволяет дифференцировать гамартому от лимфомы селезенки [10].

Гамартома встречается у больных обоего пола, но чаще у женщин [10] в пожилом возрасте [17]. Клинически практически всегда отмечается бессимптомное течение [2, 10, 11], либо гамартома проявляется последствиями увеличения органа или гиперспленизмом (анемия, тромбоцитопения)

[11, 14, 18]. При тяжелых осложнениях вплоть до разрыва селезенки и развития внутрибрюшного кровотечения отмечается манифестация клинической картины. Обращает на себя внимание тот факт, что в литературе, несмотря на редкость подобного поражения, описано уже несколько случаев спонтанного разрыва селезенки с гамартомой [13]. Таким образом, специфических синдромов гамартомы селезенки нет.

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) гамартома выглядит как солидное гомогенное образование с четкими контурами, реже отмечается кистозная деформация и кальцификация. При дуплексном сканировании отмечается повышенная васкуляризация [19, 20].

При компьютерной томографии (КТ) образование обычно изоденсно паренхиме селезенки во все фазы исследования, что значительно затрудняет диагностику образования. В зависимости от локализации и размеров, гамартома может деформировать контур селезенки без четких признаков инвазии и нарушения наружного контура [5, 21, 22]. При КТ с контрастным усилением наблюдается пролонгированное накопление контрастного вещества [23].

При магнитно-резонансной томографии (МРТ) гамартома изоинтенсивна паренхиме органа на Т1-взвешенных изображениях (В.И.) и гиперинтенсивна на Т2 В.И. Нередко по результатам обследования трактуется как злокачественное новообразование [23].

При лучевом исследовании гамартому следует дифференцировать с лимфомой, метастатическим поражением, воспалительной миофибробластической опухолью, распространенной грибковой и микобактериальной инфекцией, саркоидозом и сосудистыми опухолями селезенки, такими как гемангиома, «прибрежноклеточная» ангиома (littoral cell angioma), лимфангиома, гемангиоэндотелиома, склерозирующие ангиоматозные узлы и ангиосаркома [4, 19].

Макроскопически патологический очаг выглядит в виде четко отграниченного узла более темного цвета, выбухающего над поверхностью органа, отмечается компрессия окружающей ткани селезенки без ее инфильтрации [14]. В отличие от лимфомы, гамартома селезенки красного цвета, часто с геморрагическими проявлениями [24]. Обычно это единичный очаг, который редко, но может содержать каль-цинаты [21], однако описаны наблюдения нескольких патологических узлов в селезенке [14].

При гистологическом исследовании обращает на себя внимание отсутствие фолликулов и дендритических клеток, слабо развитые фиброзные трабекулы, могут наблюдаться очаги экстрамедуллярного кроветворения.

При иммуногистохимическом исследовании клетки сосудистых структур экспрессируют эндотелиальные маркеры, такие как CD-31 и фактор VIII , а также CD-8 и виментин. Реакция на CD-21 и CD-68 в этих клетках отрицательная, хотя CD-68 – положителен в рассеянных стромальных макрофагах [25].

Кроме общепризнанного объема операции – спленэктомии, описаны единичные наблюдения резекций селезенки [7, 10].

Материалы и методы

В Институте хирургии имени А.В. Вишневского накоплен опыт диагностики и лечения более 300 пациентов с различными очаговыми образованиями селезенки, но с гамартомами столкнулись лишь в 3 наблюдениях.

Характеристика пациентов: 2 мужчин и 1 женщина в возрасте 50, 54 и 58 лет с образованиями селезенки размерами 6,6–7,5–8,3 см. В качестве жалоб у всех троих больных отмечали лишь периодические тянущие боли в правом подреберье.

Всем пациентам предоперационно выполняли ультразвуковое исследование (в В-режиме и дуплексное сканирование) и компьютерную томографию с контрастным усилением, одному пациенту выполнили магнитно-резонансную томографию.

Все пациенты были прооперированы. Образования морфологически верифицированы.

Результаты и выводы

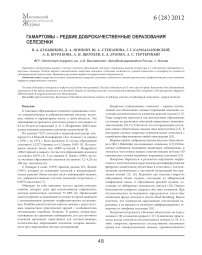

При УЗИ отмечали наличие образований с частично внеорганным расположением (рис. 1). В двух случаях (рис. 1 а,б) предположительно диагностировали гемангиому, в одном диагноз был сформулирован следующим образом: солидное образование, умеренной степени васкуляризации (рис. 1 в).

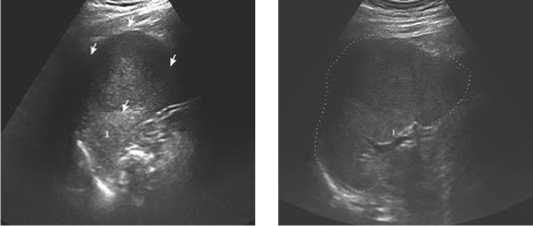

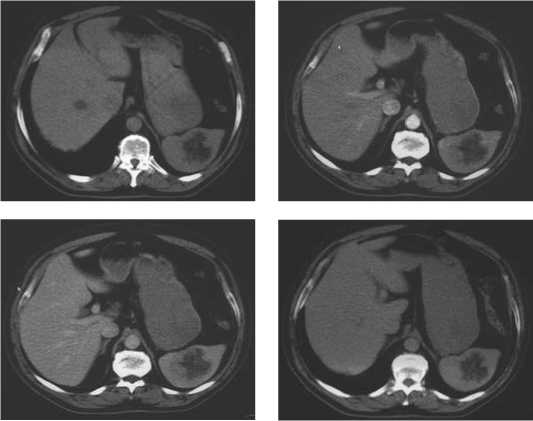

Выполненное КТ-исследование (рис. 2-4) во всех наблюдениях установило наличие опухоли селезенки.

В первом случае (больной Т.) контуры образования были ровными и четкими. Рентгеновская плотностью образования при нативном исследовании составила 41,8 ед. Н. При введении контрастного вещества: артериальная фаза – 60 ед.

Рис. 1. Ультразвуковое изображение гамартомы в В-режиме: а – пациент Т. (стрелками указана гамартома), б – пациентка М., в – пациент С.

Рис. 2. Компьютерные томограммы больного Т.: а – нативная фаза; б – артериальная фаза; в – венозная фаза; г – отсроченная фаза исследования

Н; венозная – 65 ед. Н; отсроченная – 57 ед. Н (рис. 2). Был поставлен предположительный диагноз гемангиома селезенки.

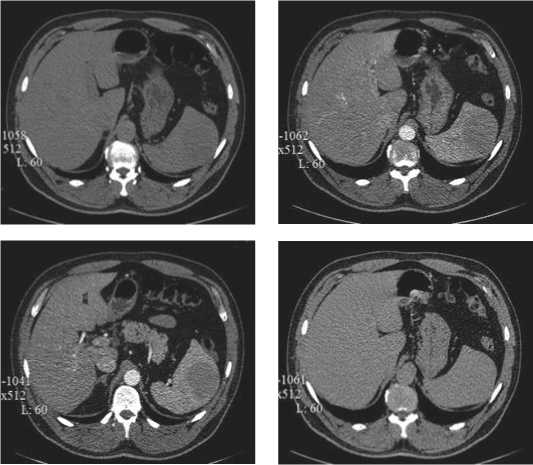

Во втором наблюдении (больная М.) рентгеновская плотность образования с четкими контурами в нативную фазу составила 45 ед. Н (селезенки – 48 ед. Н). При введении контрастного вещества было отмечено, что образование гиперваскулярно. При контрастировании были отмечены следующие денситоме-трические показатели: артериальная фаза – 123 ед. Н, венозная – 120 ед. Н и отсроченная – 66 ед. Н (рис. 3). В центре образования

Рис. 3. Компьютерные томограммы больного М.: а – нативная фаза; б – артериальная фаза; в – венозная фаза; г – отсроченная фаза исследования

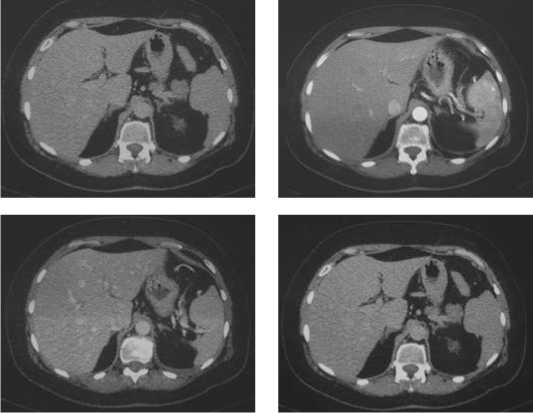

Рис. 4. Компьютерные томограммы больного М.: а – нативная фаза; б – артериальная фаза; в – венозная фаза; г – отсроченная фаза исследования

определяли зону ишемии. По заключению не представлялось возможным исключить злокачественную опухоль.

В третьем случае (больной С.) выявляли округлой формы образование с достаточно нечетким рисунком плотностью 29 ед. Н. (в центре). При контрастировании образование накапливало контрастный препарат по периферии (артериальная фаза – 50 ед. Н.; венозная – 69 ед. Н; отсроченная – 79 ед. Н) (рис. 4). При контрастном усилении контуры образования визуализировали более четко, особенно в венозную фазу. Центральная зона оставалась гиподенсной. Нечеткость контуров образования и характер контрастирования не позволял исключить злокачественную природу поражения.

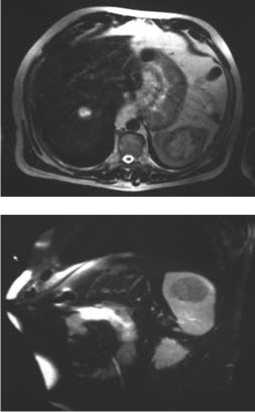

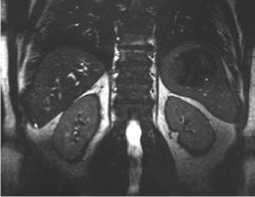

МРТ выполнили для уточнения диагноза в одном наблюдении (больной С.). При исследовании выявили очаго-

Рис. 5. МР-изображение гамартомы: а - в режиме T2/TSE В.И.; б - в режиме В-TFE в коронарной плоскости; в - в режиме SPIR в сагиттальной плоскости

вое образование с достаточно четким контуром, округлой формы (рис. 5). Отмечали неоднородный сигнал от образования с наличием центральной полости, имевшей гиперинтенсивный МР-сигнал в режимах Т2 В.И. и Т1 В.И. и гипноинтенсивный – в режиме STIR, что соответствовало жировому компоненту. Отмечали неравномерную толщину стенки образования с неровным контуром. При постановке диагноза мнение специалистов склонялись в пользу кистозной опухоли, вероятно, злокачественного характера.

Таким образом, на основании комплексного обследования в двух случаях из трех исключить злокачественную природу очага в селезенке не представлялось возможным.

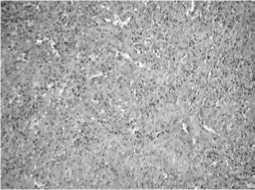

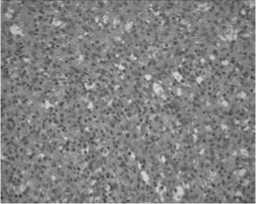

Все трое больных были прооперированы. Больному Т. произвели спленэктомию. При морфологическом исследовании была выявлена гамартома селезенки (рис. 6). Ткань гамартомы характеризовалась стертым рисунком нормального гистологического строения за счет утолщения межсинусоидальных пространств с убылью лимфоидной ткани и очаговыми скоплениями призматических клеток.

Во втором наблюдении (больная М.) выполнили резекцию селезенки из традиционного доступа в объеме удаления нижней доли вместе с образованием (рис. 7, 8). При морфологическом исследовании также была выявлена гамартома селезенки (рис. 9). Структура образования напоминала строение красной пульпы селезенки с наличием большого числа сосудистых каналов, выстланных эндотелиоподобны-ми клетками. Выявляли небольшие участки некроза, четкой границы с нормальной тканью селезенки не определялось, лимфоидные фолликулы отсутствовали.

Рис. 6. Микропрепарат гамартомы, окраска гематоксилином и эозином, х200

Рис. 7. Внешний вид селезенки после резекции

Рис. 8. Макропрепарат, удаленная нижняя доля селезенки вместе с образованием

Рис. 9. Микропрепарат гамартомы, окраска гематоксилином и эозином, х200

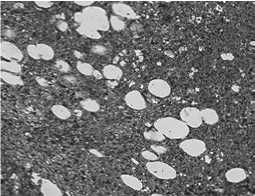

В третьем случае (больной С.) произвели спленэктомию (рис. 10), дополненную, с учетом данных срочного гистологического исследования, гетеротопической аутотрансплантацией селезеночной ткани. В нижнем полюсе удаленной селезенки выявили очаг в хорошо выраженной капсуле. Центр образования практически полностью был замещен плотными белесоватыми массами. При морфологическом исследовании была выявлена липоматозная гамартома (рис. 11).

Рис. 10 Макропрепарат, удаленная селезенка вместе с образованием

Рис. 11. Микропрепарат липоматозной гамартомы, окраска гематоксилином и эозином, х200. Определяются группы липоци-тов, располагающихся среди измененной полнокровной ткани

селезенки

Образование селезенки в последнем наблюдении представляло наибольший интерес, так как и по данным обследования, и макро-, и микроскопически отличалось от двух первых. Наличие жировых включений позволило нам установить диагноз – липоматозная гамартома. В медицинской литературе лишь однажды был описан случай первичной липомы селезенки [26], видимо, то образование отличалось от описанного в данной статье.

Все пациенты, описанные в клинических наблюдениях живы к настоящему времени.

У больного Т. (самый молодой из представленной группы) после спленэктомии по данным обследования отмечены выраженные изменения как в системе иммунной защиты, так и в системе гемостаза. Со времени операции прошло менее года и за это время было отмечено появление тромбоза вен нижних конечностей, два эпизода пневмонии.

Пациентка М. после резекции селезенки полностью вернулась к своему привычному образу жизни. При контрольных обследованиях – без особенностей.

Больной С., перенесший спленэктомию, дополненную гетеротопической аутотрансплантацией селезеночной ткани, был вынужден перейти на более легкую работу и в настоящее время продолжает вести активный образ жизни.

Оценивая ретроспективно данные предоперационных обследований и результаты интраоперационной ревизии, можно сказать, что во всех наблюдениях пациентам могли быть выполнены резекционные вмешательства на селезенке (при условии срочного морфологического исследования), что обеспечило бы более высокое качество жизни.

Заключение

Приведенные наблюдения представляют интерес в связи с редкой встречаемостью гамартомы селезенки, что во многом объясняет возникшие трудности дооперационной диагностики. Дважды были заподозрены злокачественные образования селезенки, что в конечном итоге определило объем и характер выполненных хирургических вмешательств. Селезенка была сохранена лишь в одном случае. Срочное морфологическое исследование, исключившее злокачественную природу опухоли, в одном наблюдении позволило произвести гетеротопическую трансплантацию селезеночной ткани. Видимо, несмотря на редкость гамартомы, вероятность такого поражения селезенки следует учитывать при проведении дииференциально-диагностического поиска.

Список литературы Гамартомы - редкие доброкачественные образования селезенки

- Барта И. Селезенка. Анатомия, физиология, патология и клиника. Будапешт: Издательство АН Венгрии, 1976. 264 с.

- Ершов Ю.А., Суворова Е.Б., минкина С.м., Гласко Е.н. Гамартома селезенки//Гематология и трансфузиология. 1988. Т. 33, № 8. С. 53-56.

- Mignon F., Brouzes S., Breitel D.L. et al. Preoperative selective embolization allowing a portial Splenectomy for splenic hamartoma//Ann. Chir. 2003. Vol. 128(2). P. 112-116.

- Morgenstern L. Nonparasitis splenic cysts (NPSCs): pathogenesis, classification and treatment//! Am. Coll. Surg. 2002, Sep. Vol. 194(3). P. 306-314.

- Uranus S. Current spleen surgery. Munchen: W. Zuckschwerdt Publishers, 1995. 100 p.

- Borner N., Blank W., Bonhof J., Frank K. Echogenic splenic lesions -incidence and differential diagnosis//Ultraschall. Med. 1990, Jun. Vol. 11(3). P. 112-118.

- Natsugoe S., Ohwaki Т., Tsubouti H. Inflammatory pseudotumor of the spleen: Report of a case//Jpn. J. Surg. 1993. № 23. P. 246-250.

- Mambrini P., Sabbah P., Le-Toquart J.P. et al. Kystes epidermoides de la rate. A propos de deux cas: revue de la litterature//J. Chir. Paris. 1994. Vol. 131(4). P. 184-190.

- Krishnan J., Frizzera G. Two splenic lesions in need of clarification: hamartoma and inflammatory pseudotumor//Semin. Diagn. Pathol. 2003. Vol. 20. P. 94-104.

- Lozzo R.V., Haas J.E., Chard R.L. Symptomatic splenic hamartoma: a report of two cases and a review of the literature//Pediatrics.1980. Vol. 66. P. 261-265.

- Pinto P.O., Advigo P., Garcia H. et al. Splenic hamartoma: a case report//Eur. Radiol. 1995. Vol. 5. P. 93-95.

- Morgenstern L., McCafferty L., Rosenberg J. et al. Hamartomas of the spleen//Arch. Surg. 1984. Vol. 119. P. 1291-1293.

- Ballardini P., Incasa E., Del Noce A. et al. Spontaneous splenic rupture after start of lung cancer chemotherapt. A case report//Tumori. 2004. Vol. 90(1). P. 144-146.

- Colovic N., Cemerikic V., Colovic R. et al. Hamartoma of the spleen//Srp. Arch. Celor Lek. 2005. Vol. 128(9-10). P. 331-334.

- Itoh H., Yanagi M., Setoyama T. et al. Solitary fibroleiomyo-matous shamartoma of the lungina patient without a preexisting smooth -muscle tumor//Pathology. 2001. Vol. 51. P. 661-665.

- Lee H., Maeda K. Hamartoma of the spleen//Arch. Pathol. Lab. Med. 2009. Vol. 133(1). P. 147-151.

- Morgenstern L., Robenberg J., Geller S.A. Tumors of the spleen//World J. Surg. 1985. Vol. 9. P. 468-476.

- Tsitouridis I., Michaelies M., Tsitouridis K. et al. Symptomatic splenoma (hamartoma) of the spleen. A case report//Hippokratia. 2010. Vol. 14(1). P. 54-56.

- Brinkley A.A., Lee J.K. Cystic hamartoma of the spleen: CT and sonographic findings//JCU. 1981. Vol. 9. P. 136-138.

- Nakanishi S., Shiraki K., Yamamoto K. et al. Basket pattern blood flow signals discovered in a case of splenic hamartoma by power Doppler ultrasonography//World J. Gastroenterol. 2005. Vol. 7(11). P. 5235-5238.

- Komaki S., Gombas O.F. Angiographic demonstration of a calcified splenic hamartoma//Radiology. 1976. Vol.121. P. 77-78.

- Valoria Villamartin J.M., Digiuni Avalis E.M., Perez Tejerizo G. et al. An asymptomatic splenic hamartoma treated by conservaive surgery//Cir. Pediatr. 1994. Vol. 7(3). P. 148-150.

- Оhotmo K., Fukoda H., Mon K. et al. CT-and MR-appearances of splenic hamartoma//! Comput. Assist. Tomogr. 1992. Vol. 16. P. 425428.

- Коротких И.Ю., Баранин А.А., Пробатова Н.А. О гамар-томах селезенки//Вестн. РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 1994. № 5(5). С. 68-71.

- Arber D.A., Strickler J.G., Chen Y.-Y. B.S., Weiss L.M. Splenic vascular tumors: a histologic, immunophenotypic and virologic study//Amer. J. Surg. Pathol. 1997. Vol. 21. P. 827-835.

- Easler R.E., Dowlin W.M. Primary lipoma of the spleen. Report of a case//Arch. Pathol. 1969. Vol. 88. P. 557-559.