Гармония в многообразии: многонациональный опыт построения мира в Сингапуре

Автор: Бурова Е.С.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Межнациональный мир: Россия и зарубежный опыт

Статья в выпуске: S1 т.33, 2025 года.

Бесплатный доступ

Сингапур, будучи многонациональным государством, представляет собой уникальный пример успешной этнической и национальной политики. С момента обретения независимости в 1965 г., Сингапур стремился к созданию гармоничного общества. Одной из ключевых особенностей этнической политики Сингапура является принцип мультикультурализма. Этот подход не только способствует социальной гармонии, но и формирует уникальную идентичность Сингапура как многонационального государства. Одной из ключевых особенностей мультикультурализма в Сингапуре является его официальная поддержка на уровне государственной политики. Правительство внедрило ряд законов и инициатив, направленных на обеспечение равных прав для всех этнических групп.

Сингапур, этническая политика, мультикультурализм, этническое неравенство

Короткий адрес: https://sciup.org/170209139

IDR: 170209139 | DOI: 10.56700/f2221-5602-4274-y

Текст научной статьи Гармония в многообразии: многонациональный опыт построения мира в Сингапуре

Одной из ключевых особенностей этнической политики Сингапура является принцип мультикультурализма. Этот подход не только способствует социальной гармонии, но и формирует уникальную идентичность Сингапура как многонационального государства. Одной из ключевых особенностей мультикультурализма в Сингапуре является его официальная поддержка на уровне государственной политики. Правительство внедрило ряд законов и инициатив, направленных на обеспечение равных прав для всех этнических групп. Ключевые слова: Сингапур, этническая политика, мультикультурализм, этническое неравенство.

С ингапур представляет собой многонациональное государство, в котором на ограниченной территории насчитывается более двух десятков народов. Пестрый и разнообразный состав населения является результатом миграционных процессов формирования населения.

До появления европейцев и становления Сингапура колониальным владением Великобритании остров входил в состав малайского султаната Джохор. В то время его население было малочисленным и представлено в основном малайцами по происхождению. Однако, будучи расположенным на перекрестке торговых путей, Сингапур привлекал народы из разных уголков мира [Buckley 1984: 64]. С расцветом торговли усиливались миграционные потоки, возрастала численность населения и увеличивалось количество этнических групп. На момент первой переписи населения в Сингапуре проживало 10683 чел., из них 4580 малайцев, 3317 китайцев, 756 индийцев, 74 европейца, 16 армян, 15 арабов и др. [Buckley 1984: 154]. Последующие переписи в 1825, 1826, 1827 гг. и позже показали быстрые темпы роста населения в 3,77%, при этом наибольший прирост населения шел за счет китайской миграции [Pan J., Theseira W.: 2]. Уже к концу XIX в. в составе населения доминировал китайский этнос, на который приходилось 70% населения [Freedman 1960: 25].

В колониальный период взаимодействие между различными этническими группами было ограничено. Британские власти проводили политику сегрегации. Этнические общины были физически и социально разделены. Выделялись отдельные районы для разных общин: центр города – китайский, Кампонг-Глам и Гейлан-Серай – малайский, а Се-рангун и Сембаванг – индийский70.

Сегрегация препятствовала развитию взаимопонимания и доверия между общинами. В результате к моменту обретения независимости в 1965 г. межрасовые отношения в Сингапуре оказались поляризованными [Ли Куан Ю 2023: 31], о чем ярко свидетельствовали расовые беспорядки 1964 и 1969 гг. Лидеры Сингапура осознали, что раса и религия являются потенциальными линиями разлома, которые необходимо устранить для развития страны. Перед руководством страны встала серьезная задача преодоления колониального наследия расовой политики британской администрации и создания единой сингапурской нации, ориентированной на защиту политических и экономических интересов страны, а не отдельных общин или стран их происхождения. Основатель – премьер-министр Ли Куан Ю пообещал построить многорасовую нацию, заявив: «Это не малайская нация, это не китайская нация, это не индийская нация. У каждого будет свое равное место: язык, культура, религия»71.

Подавляющее большинство населения (74,1%) было представлено китайским этносом, который как главный элемент этнической структуры стал играть ведущую роль не только в социально-экономической и культурной жизни, но и получил подавляющий перевес в политической надстройке [Аставьева Е.М. 2010: 279]. Руководству страны было необходимо утвердить свою, отличную от китайской общность.

При формировании этнической политики власти опирались на концепцию мультикультурализма и официально закрепили в конституции страны принцип многонациональности и равенства граждан независимо от этнической принадлежности, социального статуса и вероисповедания.

Несмотря на фактически гомогенный этнический состав населения Сингапура с преобладанием китайского большинства, руководство страны не пошло по пути «теории плавильного котла», в рамках которой предполагается, что этнические группы должны сливаться вместе, отказываясь от своей культуры и ассимилируясь в большинстве населения [Hepburn 1992: 82]. Оформление сингапурского мультикультурализма, наоборот, происходило в соответствии с «теорией салатницы», которая предполагает формирование гетерогенного общества, где люди сосуществуют, не теряя, по крайней мере, некоторых своих традиционных культурных особенностей. Подобно ингредиентам салата, разные культуры соединяются, но не растворяются, а сохраняют свои отличительные особенности. Согласно теории «салатницы», представителям этнических меньшинств не обязательно отказываться от своего культурного наследия, чтобы считаться членами доминирующего большинства [Мартин-Иогансон 2021: 81].

Наиболее ярким примером реализации теории «салатницы» на практике является языковая политика. В Сингапуре никогда не существовало единого языка. Он всегда являлся городом-полиглотом. Даже этническое большинство в лице китайской общины использовало различные диалекты. Руководители государства столкнулись с необходимостью балансировать между интересами различных этнических групп. Согласно 153 статьи Конституции, официальными языками являются малайский, китайский, тамильский и английский72, причем последний является административным языком.

Сингапурская система образования основана на принципе билингвизма, в рамках которого было введено обязательное изучение двух языков – английского и родного. Необходимость изучения двух языков ложится тяжелым грузом, в силу того что родные языки этнических групп не имеют ничего общего с английским. Однако это способствует не только сохранению культурной самобытности, но и повышению уровня конкурентоспособности Сингапура в мире. Таким образом, языковая политика выступает важным элементом многоэтнического общества, обеспечивая баланс между сохранением культурного разнообразия и необходимостью интеграции. Сингапурский мультикультурализм обладает чертами сильного или жесткого мультикультурализма, в основе концепции которого лежат две основные идеи. Первая утверждает, что ни одна культура или мировоззрение не может претендовать на единую и объективную истину. Вторая заключается в том, что любое суждение связанно с культурной перспективой», что означает отсутствие объективности [Ang, Stratton 2018: 64]. Так, первый министр иностранных дел Сингапура говорил в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН 21 сентября 1965 г.: «В многорасовом обществе человек быстро понимает, что ни один народ не обладает монополией на мудрость, и его культура не лишена недостатков. Это не только порождает терпимость к различным точкам зрения, но и учит заимствовать накопленную мудрость других народов. Мы обнаружили, что это установки ума, необходимые для плавного и конструктивного развития многорасового и многокультурного общества»73. Таким образом, можно сказать, что ингредиенты языкового «салата» Сингапура, связаны заправкой из английского языка, который является языком дипломатии, науки и технологий.

Система образования в целом ориентирована на знакомство учащихся с различными культурами и традициями с раннего возраста. Такой подход способствует не только формированию уважения к многообразию, но и помогает молодежи развивать навыки межкультурной коммуникации.

Подобным образом создавалась жилая среда. Основная задача заключалась в недопущении замкнутых этнических и религиозных общин, для решения которой руководство проводило политику этнической интеграции Совета по развитию жилищного строительства и внедрило государственную жилищную программу. В ее рамках не допускается появление и группирование замкнутых диаспор, а предусматривается совместное проживание пропорционально этнической структуре страны. Она направлена на содействие интеграции групп меньшинств. В результате жилые кварталы стали неким микрокосмом общества, в котором присутствуют представители различных этнических групп. Обилие общих пространств в жилых комплексах, таких как кофейни, фитнес-уголки и общественные центры, стало связующим компонентом и облегчило сближение между населением.

Властями страны также не допускалась специализация экономической деятельности в рамках отдельных этнических общин, в вооруженных силах, полиции, на государственной службе, пр., где применяется система квотирования.

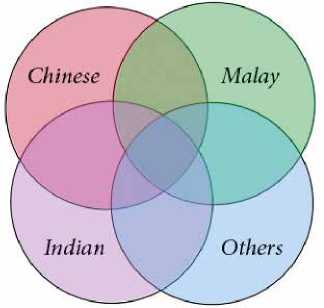

Руководство Сингапура избрало модель «перекрывающихся кругов» (рис.1), где перекрывающиеся области кругов символизируют общие ценности и интересы, такие как экономическое развитие, социальная стабильность и национальная идентичность.

Данная модель акцентирует внимание на необходимости создания интегрированного общества, в котором каждая группа имеет право на самовыражение, но при этом активно участвует в формировании общей национальной идентичности. В условиях многонационального государства необходимо проводить четкое различие между этнической и гражданской идентичностью. Сингапурская политика направлена на создание именно гражданской идентичности «сингапурского Сингапура» – объединение под эгидой сингапурской нации всех этнических групп, составляющих население этого государства [Аставьева Е.М. 2010: 278].

Рис.1. Визуализация модели перекрывающихся кругов Источник: Building a Multicultural Singapore. Singapore Government Agency website. URL: https://www. multicultural/ (accessed 18.11.2024)

Центральное место в национальной политике занял принцип меритократии, основанный на оценке индивидуальных способностей, навыков и заслуг. Такой подход позволяет эффективно использовать человеческий капитал, независимо от этнической принадлежности или социального статуса, что приводит к повышению производительности и ускорению экономического роста.

Последний всегда рассматривался как sine qua non для выживания Сингапура. И в значительной степени экономический успех стал идеологическим эталоном смысла существования Сингапура. Однако одного экономического успеха недостаточно, чтобы обеспечить Сингапуру чувство идентичности, которое требуется каждому современному национальному государству. Более того, модернизация принесла с собой такие элементы западной культуры, как индивидуализм, материализм и атомизацию семьи. В этих условиях встала проблема сохранения культурных ценностей азиатского общества, так как стало очевидно, что экономический рост сам по себе не может быть единственной основой для национальной самобытности в Сингапуре, и возникла насущная необходимость создания собственных ценностных установок.

В результате было принято пять принципов, ставших общими ценностями Сингапура: приоритет интересов общества над интересами личности, семья – основная ячейка общества; общественная поддержка и уважение к личности; консенсус, а неконфронтации; социальная гармония и религиозная терпимость. При этом гарантировалось, что каждая община имеет право сохранять свои собственные ценности, пока они не вступают в противоречие с национальными.

Одним из основных детерминирующих факторов, характеризующих наличие неравенства в обществе, являются показатели в разрыве доходов населения по этническому признаку. По данным последних переписей можно констатировать конвергенцию доходов по этническим группам. Однако до сих пор наблюдается существенный разрыв в доходах населения по этническому признаку. Доходы малайской группы ниже, составляя лишь 64% от средних показателей по стране и 63% от среднего дохода китайского этноса. Так, например, средний доход китайцев составляет 10812 сингапурских долл., в то время как малайцев — лишь 685174. Существенной тенденцией является и то, что китайская этническая группа до сих пор сохраняет более высокие темпы роста доходов по сравнению с другими группами. Но в последнее время заметно ускорились показатели роста доходов индийского и малайского этноса, что позволяет сокращать разрыв.

Хотя правительство активно продвигает идею расового равенства и согласия, в обществе сохраняются этнические предвзятости. Будучи доминирующей этнической группой, китайское большинство нередко отдает предпочтение китайцам при приеме на работу.

Другой негативной тенденцией является неравенство в образовании. Как отмечалось ранее, в силу того, что малайцы располагают меньшими доходами, как следствие, они обладают меньшими возможностями в получении высшего образования.

Еще одним вытекающим обстоятельством из более низких доходов является меньшая доля собственников жилья среди малайской и индийской группы по сравнению с китайской. Так, например, 89,6% китайцев являются собственниками, а 9,2% арендуют. В то время как эти показатели составляют соответственно 85,6% и 14,0% для малайцев и 82,2% и 17,1% для индийцев75. Квотирование в рамках жилищной программы также оказывает негативные последствия. Спрос среди китайского большинства выше и, как следствие, выше и ликвидность недвижимости.

Однако следует отметить, что правительство Сингапура предпринимает шаги для уменьшения этнического неравенства, которые направлены на поддержку этнических меньшинств в виде финансовой помощи, образовательных инициатив. Для реализации этнической политики руководство страны создало прочную законодательную базу и учредило органы, отвечающие за ее проведение.

В целом этническую политику Сингапура можно назвать успешной, о чем свидетельствует, с одной стороны, консолидация отдельных этнических групп с сохранением их культуры, языка, самопознания, традиций и ценностей, а с другой стороны, наблюдается сближение этих этнических групп на базе английского языка и надэтнической городской культуры.

Список литературы Гармония в многообразии: многонациональный опыт построения мира в Сингапуре

- Астафьева Е.М. (2010). Некоторые аспекты политики "Нациестроительства" в Сингапуре. Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 14. 278-294. EDN: MKPJAZ

- Ли Куан Ю. (2023). Из третьего мира - в первый. История Сингапура (1965-2000). 11-е изд. - М.: Манн, Иванов и Фербер. 576 с.

- Мартин-Иогансон Э. (2021). Западный мультикультурализм. Провальная идеология "плавильного котла". Свободная мысль, (4 (1688)), 79-92.

- Buckley, C. B. (1984). An anecdotal history of old times in Singapore 1819- 1867 (p. 154). Singapore: Oxford University Press. 406 Р.

- Freedman, M. (1960). Immigrants and Associations: Chinese in Nineteenth- Century Singapore.Comparative Studies in Society and History, 3(1), 25-48.

- Hepburn M. (1992). Multiculturalism and social cohesion in a democratic society Is the United States experience a model or an example? Prospects. Vol. XXII, 1(81). 80-90.

- Pan J., Theseira W. (2023). Immigration in Singapore. World Development Report 2023: Migrants, Refugees and Societies. World Bank. 1-35.

- Ang, I., Stratton, J. (2018). The Singapore Way of Multiculturalism: Western Concepts/Asian Cultures. Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 33(S). 61-86.