Гашение энергии потока с применением криволинейной стенки водобоя

Автор: Емельянов Р.Т., Турышева Е.С., Спирин Е.С., Афанасьев В.Е.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Математика и информатика

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

Авторами статьи разработана модель гашения энергии потока с применением криволинейной стенки водобоя. Приведены зависимости суммарной нагрузки на водобойную стенку.

Кинетическая энергия, водобой, конечная амплитуда, волновой бугор, гашение волны

Короткий адрес: https://sciup.org/14083714

IDR: 14083714 | УДК: 625.069/059:653.548.2

Текст научной статьи Гашение энергии потока с применением криволинейной стенки водобоя

Избыточную кинетическую энергию водного потока требуется погасить на укрепленной части водосбросного сооружения. Для гашения волны водосбросного сооружения применяются водобои [1].

Цель исследований . Повышение эффективности гашения энергии водного потока на коротком участке водобоя водосбросного сооружения.

Методы и результаты исследований . Для решения поставленной задачи в водобое водосбросного сооружения на выходе из водобоя предлагается применить водобойный элемент в виде уступа-стенки, напорная поверхность которого выполнена с образованием последовательно чередующихся по длине водобойного элемента впадин и выступов, при этом впадины выполнены вогнутыми, криволинейного очертания.

Параметры образующейся волны могут быть определены путем рассмотрения уравнения сохранения количества движения:

m V = m c

где m 1 , m 2 - масса жидкости в потоке и формирующейся волне; V , c — скорость потока волны.

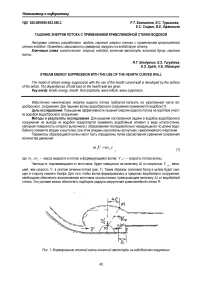

Частица m, поднимающаяся от источника, будет смещаться на величину Δ со скоростью V , меньшей, чем скорость V в сжатом сечении потока (рис. 1). Таким образом, волновой бугор в целом будет смещен в сторону нижнего бъефа. Для того чтобы волна формировалась в пределах водобойного сооружения, необходимо обеспечить возникновение источника на расстоянии, превышающем величину Δ от водобойной стенки. Это условие можно обеспечить подбором радиуса закругления криволинейной стенки R .

Рис. 1. Формирование стоячей волны конечной амплитуды на водобойном сооружении

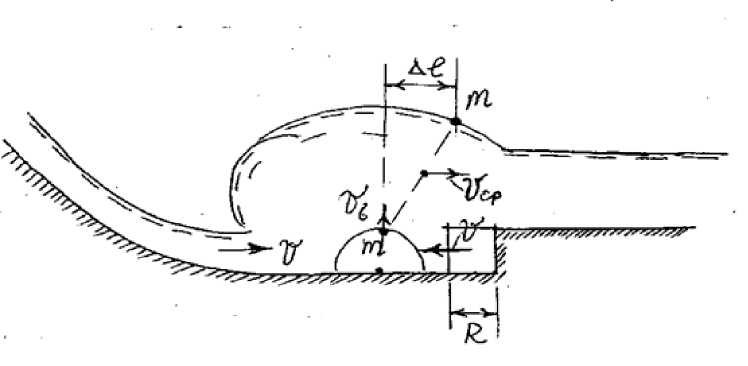

Формирование стоячей волны конечной амплитуды на водобойном сооружении возможно путем установки криволинейной стенки (рис. 2).

Рис. 2. Расчетная схема водобойного колодца с криволинейной стенкой

Колодец с криволинейной водобойной стенкой позволяет существенно сократить длину колодца, но подвергается более значительным нагрузкам. Наибольшему воздействию подвергаются криволинейные водобойные стенки. Суммарная нагрузка на водобойную стенку может быть представлена следующей формулой [7]:

P s=P1+P2 + P3,

где P – гидростатическое давление, обусловленное возникновением волны, высотой h в; P – динамическое давление струи на криволинейную стенку высотой a с учетом центробежных сил; P – пульсации гидродинамического давления, которые определяются как сумма составляющих пульсаций гидродинамического давления от взаимодействия волн и как флуктуации струи, набегающей на криволинейную стенку.

P 1 = Th e .

Согласно [2], для P можно принять выражение:

P 2 = Pf+Pp£ где P υ – динамическое воздействие, обусловленное изменением количества движения жидкости; P – динами ческое воздействие, обусловленное центробежными силами при обтекании криволинейной поверхности.

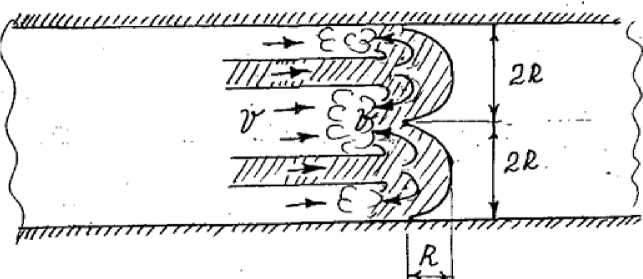

Выведем выражение для P динамического воздействия струи на элемент криволинейной стенки. Расчетная схема представлена на рис. 3.

Рис. 3. Расчетная схема водобоя с криволинейной стенкой: а – общая расчетная схема; б – схема набегания потока на один элемент кривизны

Струя набегает на криволинейную стенку со скоростью υ , а сбегает со скоростью υ . Найдем изменение количества движения расхода жидкости при набегании на криволинейную стенку согласно [3].

d ( m u ) = kd ( c ) - kd ( a ) ,

где kd ( c ) — количество движения расхода жидкости при набегании на криволинейную стенку; kd ( а ) -количество движения расхода жидкости при сбегании с криволинейной стенки.

В общем случае для расчетной схемы, представленной на рис. 2, б , будет иметь место неравномерное распределение скоростей [4, 5], т.е. u = u 2 + s , где и2 - средняя скорость по сечению ш 2, е ^0 .

Тогда получим

kd(c) = J (dmu) = pdtj u2 da =pdt (u 2° + J s2 do) =

a aО

J s 2 do(6)

= pdtu 2 a (1 + °2"!

uou j s2 da где (1 + °2—;----) - коэффициент Буссинеска.

u2o

Если принять d = const , то для схемы рис. 2, б приращение количества движения для выделенной массы жидкости между сечениями 1-1 и 2-2 будет определяться следующим выражением:

pd 0 Qdt(u - U1) = (Pc + P2c + R)dt.(7)

Если принять P =P и υ =0 , то будем иметь

R = -pd0 Qui - P - P2 =-(pd0 Qui + 2 P1) .

Если дуга криволинейной части стенки меньше π , то выражение (8) будет представляться в виде

R = -pdQ(u2 cos a + U cos a2) - P - P2,(8а)

где α , α – углы входа и выхода на криволинейной части.

Для отыскания центробежной силы, воздействующей на криволинейную стенку, воспользуемся зависимостью [2], согласно которой

P2 n = pQlc X — , ст u2 _ где = an – ускорение потока, обусловленное центробежными силами (нормальное к кривизне стен- ст ки); Rст – радиус закругления стенки; υ – скорость потока обтекания криволинейной части стенки (касательная скорость).

Подставляя (7) и (9) в (3), получаем формулу для P:

P 2 =, [ - ( P d о Q U + 2 P )]2 + [ p Ql c x — ] 2 Rст

P = P, +P„

1 3 2 31 + 1 32, где P – пульсации гидродинамического давления, обусловленные взаимодействием волн;

P – пульсации гидродинамического давления, обусловленные флуктуациями набегающей на криволинейную стенку струи.

Формулы для определения P3,, p 2. Нагрузки P j определяются по частотным характеристикам волн и могут быть оценены по приближенным зависимостям:

-

- для косинусоидальных волн [6]:

£ = hdi x cos(rt - kx); £2 = hbi x cos(r2t - k2x) ,(12)

где £ 1 , £2 - амплитуды двух волн; hb1, hb2 - наибольшие амплитуды волн;

2 п с _ 2 п с 2

А волны;

-

λ – длина волны.

При взаимодействии волн (12), если ( ® 1 1 — k 1 x ) = ( ® 2 1 — k 2 x ) = y , имеем величину:

£ = (hb1 + hb2)cos Г(13)

При ( r t — kx ) ^ ( ^21 — k2x ) имеем

δ + δ δ + δ δ + δ δ + δ

£ = A(sin -1---2 cos----2 + cos—---4 cos—

2 2 22

где ^ i = [ a — ( r 1 — k 1 x )] ; ^ 2 = [ a + ( ® 1 t — k 1 x )] ; £3 = [ a ( ^ t — k2x )] ;

£4 = [ a + ( r t — k2x )] ;

sin a = /2 b 1 2 ’COs a = ’ A = ^ hb 2 + hb 22

V hbl + hb22 hb^+

Оценка нагрузки P целесообразна на основе экспериментальных данных.

Выводы

Преимущество представленного водобоя водосбросного сооружения заключается в более эффективном гашении энергии потока на сравнительно коротком участке за счет формирования отраженных волн, также обеспечивается эффективное гашение гидравлического прыжка в связи с образованием волновых флуктуаций.