Гастропанкреатодуоденальная резекция с портомезентериальным аутовенозным протезированием

Автор: Хвастунов Р.А., Зюбина Е.Н., Мозговой П.В., Кондаков В.И., Ким А.Я.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 3 (51), 2016 года.

Бесплатный доступ

Мы приводим пример успешного этапного хирургического лечения злокачественного новообразования поджелудочной железы с периваскулярной инвазией в условиях многопрофильной хирургической клиники.

Поджелудочная железа, аденокарцинома бдс, гастропанкреатодуоденальная резекция, портомезентериальное протезирование, операция фортнера

Короткий адрес: https://sciup.org/142149194

IDR: 142149194 | УДК: 616.367-006.6-089.28/.29

Текст научной статьи Гастропанкреатодуоденальная резекция с портомезентериальным аутовенозным протезированием

Опыт хирургического лечения злокачественных поражений поджелудочной железы насчитывает более 130 лет. Первые ее резекции были выполнены Trendelenburg (1882), Bilroth (1884) и Н. Д. Монастырским (1887) [1]. В 1935 г. А. O. Whipple выработал концепцию радикальной гастропанкреатодуоденальной резекции (ГПДР) [2]. Автор впервые сформулировал основные технические принципы операции, под его руководством к 1946 г. было произведено 64 ГПДР. Впервые была достигнута пятилетняя выживаемость у больных периампулярным раком и убедительно доказана радикальность таких вмешательств [3].

Расширение объема операций в данной зоне с одномоментным сосудистым компонентом ведёт отсчет с 1951 г., когда G. E. Moore и соавт. впервые выполнили резекцию верхней брыжеечной вены при раке поджелудочной железы. В 1973 г. американский хирург J. G. Fortner сформулировал концепцию «regional pancreat-ectomy», согласно которой расширенную ГПДР дополняют резекцией воротной вены. Однако вплоть до настоящего времени такие хирургические приемы считаются технически сложными и не стандартными.

Мы приводим пример этапного хирургического лечения в тяжелой онкологической ситуации, потребовавшей от нас мобилизации возможностей многопрофильной хирургической клиники.

Пациентка Г ., 1962 года рождения, поступила в Клинику № 1 ВолгГМУ с жалобами на ноющие боли в верхних отделах живота и желтушность кожных покровов. Боль в правом подреберье начала ощущать после приёма пищи 15 декабря 2015 г., по поводу чего принимала спазмолитики без улучшения состояния.

Желтушность кожных покровов отмечает с 4.01.2016 г., в связи с чем была госпитализирована в тот же день в хирургическое отделение Иловлинской ЦРБ, где проводилась консервативная терапия. 12 января больная была переведена в Клинику № 1 ВолгГМУ.

При поступлении объективно: кожные покровы желтушной окраски, язык незначительно обложен беловатым налетом, влажный; живот не вздут, симметричный при пальпации мягкий, болезненный в правом подреберье, эпигастрии, печень и селезенка не пальпируются, симптомов раздражения брюшины нет; моча цвета «темного пива». По данным инструментальных исследований: УЗИ органов брюшной полости : острый обтурационный калькулезный холецистит, холедохолитиаз, холедох 16 мм; билиарная гипертензия; ЭГДС: смешанный гастрит. Гастростаз. Опухоль 12-перстной кишки. Опухоль БДС? Гистологически – тубулярная аденома БДС с выраженным воспалением, участками дисплазии 2–3 степени; лабораторные данные: билирубин общий – 226,5 мкмоль/л (прямой – 134,0 мкмоль/л, непрямой – 92,5 мкмоль/л), гемоглобин – 72 г/л.

Пациентка оперирована 13.01.2016 г. Выполнена лапаротомия, холецистэктомия, сформированы позадиободочный латеролатеральный гепатикоэнтероанастомоз и задний позадиобо-дочный гастроэнтероанастомоз с межкишечным анастомозом Брауна, заглушкой по Шалимову. Во время операции попытка провести зонд с оливой диаметром 4 мм через большой дуоденальный сосочек в 12-перстную кишку не увенчалась успехом. В проекции БДС определялось опухолевидное образование каменистой плотности в диаметре до 4 см.

Послеоперационный период протекал тяжело, рана зажила первичным натяжением. Желчеистечение по улавливающему дренажу, подведенному к гепатикоэнтероанастомозу, самостоятельно прекратилось. Регрессия механической желтухи до билирубинэмии – 30,9 мкмоль/л (билирубин прямой – 11,7 мкмоль/л, непрямой – 19,2 мкмоль/л). Пациентка выписана через 17 дней на амбулаторное лечение и через 2 месяца снова обратилась в Клинику № 1 ВолгГМУ.

При поступлении состояние удовлетворительное. При УЗИ ОБП визуализируется солидное образование в поджелудочной железе, диффузные изменения в печени. По данным КТ (рис. 1), имеется образование головки поджелудочной железы и крючковидного отростка с инвазией в нисходящий отдел 12-перстной кишки и верхнюю брыжеечную вену, нельзя исключить вовлечённость антрального отдела желудка; на полученном изображении видны лимфоузлы, пораженные метастатическим процессом.

Рис. 1. Компьютерная томография органов брюшной полости пациентки Г .

В данной ситуации было запланировано вмешательство в объеме ГПДР с аутовенозным протезированием верхней брыжеечной и воротной вены. В состав хирургической бригады включены онкологи, абдоминальные и сосудистые хирурги.

Больная оперирована 14.04.2016 г. Выполнена срединная лапаротомия. В брюшной полости умеренно выраженный спаечный процесс. По ходу аорты – лимфатические узлы диаметром 8–10 мм, ретродуоденальные лимфатические узлы – диаметром 6–8 мм, лимфатические узлы по ходу гепатодуоденаль-ной связки – диаметром 4–6 мм. В проекции головки поджелудочной железы пальпируется каменистой плотности опухолевидное образование диаметром 5 см.

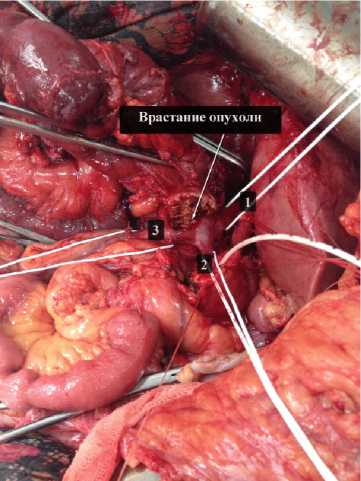

Выполнена лимфодиссекция по ходу аорты, гепатодуоденальной связки и ретродуоденального пространства. Выделены воротная и верхняя брыжеечная вены, в которую врастает опухоль (рис. 2).

Рис. 2. Пересечение головки и тела поджелудочной железы:

1 – v. portaе , 2 – v. lienalis , 3 – v. mesenterica superior

Мобилизован панкреатодуоденальный комплекс с пересечением желудка в зоне антрума, холедоха, 12-перстной кишки по границе ее с тощей кишкой. Поджелудочная железа пересечена над брыжеечной веной в пределах здоровых тканей.

На рис. 2 представлена картина врастания опухоли головки поджелудочной железы в медиальную стенку апорто-мезентериального слияния.

За пределами зоны опухолевой инфильтрации пересечены портальная, верхняя брыжеечная и селезеночная вены. Верхняя брыжеечная артерия выделена, произведена лимфодиссекция в ее бассейне.

Бригадой ангиохирургов осуществлен забор аутовенозного трансплантата (бедренная вена левой нижней конечности). Выполнено протезирование спленопортомезентериальной трифуркации. Дистальный анастомоз по типу конец в конец между v. mesenterica superior и аутовенозным трансплантатом сформирован непрерывным проленовым швом. Аналогично наложен проксимальный анастомоз с пластикой по типу конец в конец между аутовенозным трансплантатом и зоной конфлюенс, которая частично сохранена в области слияния v. lienalis и v. portaе (рис. 3). Длительность полного пережатия портальной вены составила 40 минут. Сосудистый этап операции завершен.

Рис. 3. Протезирование верхней брыжеечной вены

Верхние отделы дигестивного тракта реконструированы традиционно для нашей клиники.

Позадиободочно сформированы двурядные панкреатоэнтероанастомоз (поджелудочная железа вшита в резервуар тонкой кишки), гепатикоэнтероанастомоз и гастроэнтероанастомоз (рис. 4).

Брюшная полость дренирована и ушита через все слои. Интраоперационная кровопотеря 1 000 мл.

Рис. 4. Вид после реконструкции

Гистологическое заключение: умеренно дифференцированная аденокарцинома с врастанием в стенку брыжеечной вены и метастазом в один парааортальный лимфоузел, который квалифицирован как отдаленный.

Заключительный диагноз: ЗНО головки поджелудочной T4N0M1.

В послеоперационном периоде наблюдались явления гастростаза, нагноение раны и острый тромбоз глубоких вен правой верхней конечности, излеченные консервативно. Выписана в удовлетворительном состоянии для проведения химиотерапии.

Данный клинический пример демонстрирует возможность успешного хирургического лечения злокачественных новообразований поджелудочной железы с периваскулярной инвазией.

Список литературы Гастропанкреатодуоденальная резекция с портомезентериальным аутовенозным протезированием

- Шалимов А. А. Болезни поджелудочной железы и их хирургическое лечение. -М.: Медицина, 1970. -С. 6-7.

- Whipple A. O., Parsons W. B., Mullins C. R. Treatment of carcinoma of carcinoma of the ampulla of vater//Ann. Surg. -1935. -Vol. 102 (4). -P. 763-779.

- Whipple A. O. Some Physiologic Problems in Surgery of the Pancreas. (Discussion of paper by Dragstedt, L. R.)//Ann. Surg. -1943. -Vol. 118. -P. 591.