Газовые гидраты акваторий: методы и результаты ресурсных оценок

Автор: Матвеева Т.В., Логвина Е.А., Назарова О.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники УВ

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме ресурсных оценок нетрадиционного вида углеводородного сырья - гидратам углеводородных газов. Рассмотрены методологические аспекты количественных ресурсных оценок подводных газовых гидратов различного ранга - глобальных, региональных, локальных. Дан обзор методов и подходов, используемых для количественных оценок в ведущих газогидратных державах, и их результаты. Глобальные оценки количества метана в газовых гидратах, выполненные по разным методам, варьируют в диапазоне 2 ∙ 1014 - 7,6 ∙ 1018 м3. Средняя плотность ресурсов гидратного газа в отдельных подводных скоплениях газовых гидратов и гидратоносных районах составляет 1,2 ∙ 109 м3/км2. Удельные содержания гидратного газа в ключевых газодратоносных регионах значительно различаются, составляя в среднем 4,4 ∙ 109 м3/км2. Плотность ресурсов в них, по всей вероятности, завышена на два порядка. Основываясь на закономерностях распределения плотностей запасов углеводородов в ряду от мегапровинции до месторождения, выполнена количественная оценка прогнозируемых ресурсов газовых гидратов в акваториях морей российской Арктики. Количество метана, находящегося в гидратной форме в акваториях арктических морей по состоянию на 01.01.2020 г., оценено значениями от 5,3 до 79,3 трлн м3 при среднем 26,4 трлн м3. Установлено, что среднее прогнозируемое количество метана в гидратах увеличивает начальные суммарные ресурсы свободного газа российских арктических морей на 28 %, а минимальное и максимальное - на 6 и 83 % соответственно, подтверждая значительный ресурсный потенциал подводных газогидратов

Нетрадиционные ресурсы, газовые гидраты, скопления газогидратов, ресурсные оценки газогидратов, локальные, глобальные и региональные ресурсные оценки газогидратов, газогидраты арктики

Короткий адрес: https://sciup.org/14133477

IDR: 14133477 | УДК: 553.981+548.562(268.56) | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-3-81-96

Текст научной статьи Газовые гидраты акваторий: методы и результаты ресурсных оценок

С момента обнаружения подводных газовых гидратов в 1970-х гг., основное внимание уделялось обоснованию их места в ряду прочих полезных ископаемых. В частности, оценивалось общее количе-

ство метана, которое может находиться в форме газовых гидратов в недрах акваторий земного шара. До настоящего времени газовые гидраты не используются в качестве источника природного газа, поскольку их ресурсная база еще не доказана как

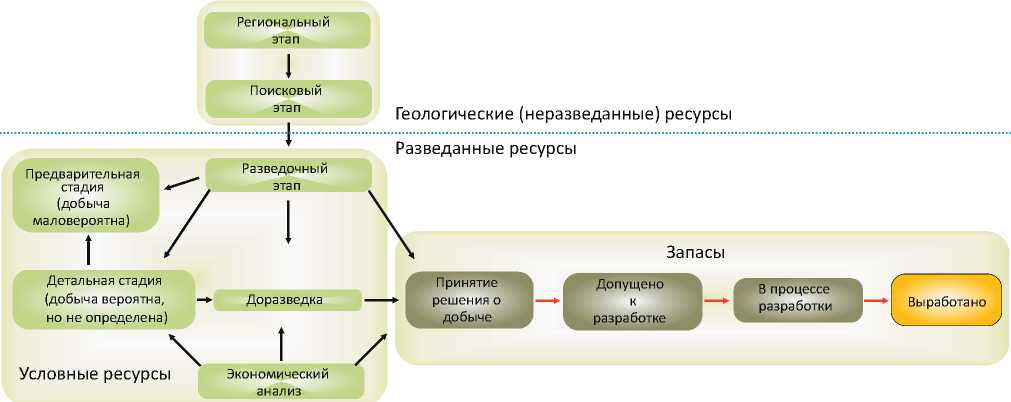

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES коммерчески рентабельная; нет достоверных оценок запасов метана в газовых гидратах. Поэтому в статье рассмотрены геологические или начальные суммарные ресурсы газовых гидратов. В действующей российской методической литературе газовые гидраты все еще не упоминаются. За рубежом в отношении гидратного газа, находящегося в недрах в твердой фазе, как и свободного газа в основном используются эквивалентные термины «undiscovered initial in-place resources» или «discovered initial in-place resources». Однако на взгляд авторов статьи правильнее использовать термин «сontingent resources», т. е. условные ресурсы — это те объемы УВ, которые, по оценкам на определенную дату, потенциально могут быть извлечены из известных скоплений, но в настоящее время не считаются коммерчески извлекаемыми (рис. 1). Условные ресурсы могут включать, например, запасы, для которых в настоящее время нет жизнеспособного рынка или коммерческое извлечение которых зависит от разработки новых технологий, или оценка запасов которых все еще находится на ранней стадии [1].

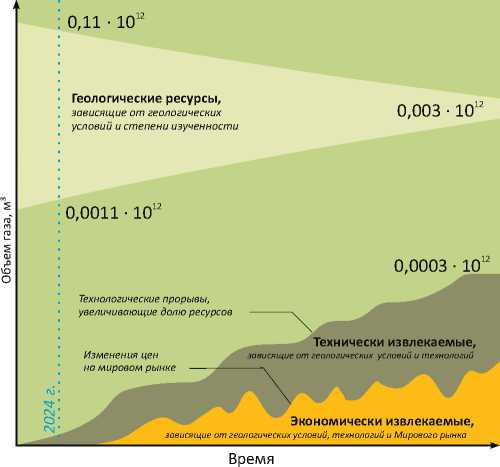

Зарубежные оценки начальных суммарных ресурсов газа, связанного с газовыми гидратами, варьируют в пределах нескольких порядков, но в будущем эти оценки, по всей вероятности, будут уточнены. На рис. 2 представлена эволюция ресурсной базы метана газовых гидратов с течением времени. В настоящее время объемы технически извлекаемых ресурсов невелики из-за малого количества добычных экспериментов, ограниченного числа отработанных технологий производства, развитой инфраструктуры. Представляется, что в связи с переделом мирового газового рынка и истощением энергоресурсов ряда стран, работы в этом направлении будут продолжаться, а объемы технически извлекаемых ресурсов гидратного газа, несомненно, будут расти. Однако более важными при оценке потенциала ресурсов газогидратов являются экономически извлекаемые объемы газа, находящегося в недрах в гидратированном состоянии. С развитием технологий и отработкой добычных экспериментов прогнозируется сокращение доли геологических и увеличение доли как технически, так и экономически извлекаемых ресурсов (см. рис. 2). Краткосрочные исследовательские испытания добычи газа из газовых гидратов уже были проведены в районах вечной мерзлоты в Канаде, США и в прибрежьях Японии и Китая [2–4]. На будущее запланированы более длительные (от месяца до года) исследовательские и производственные испытания. Некоторые страны надеются достичь промышленного производства газа из гидратов уже в течение следующего десятилетия. В Китае, Индии, США, Японии, где действуют национальные газогидратные программы, проводится коммерциализация методов добычи газа из гидратов с целью удовлетворения внутренних потребностей и расширения собственной базы энергетических ресурсов. Следует отметить, что методы извлечения газа

из газовых гидратов известны и приводятся в ряде обзоров [5], но обсуждаются лишь технологические проблемы и эффективность их применения. Таким образом, актуальность оценок ресурсной базы газовых гидратов не вызывает сомнений.

Впервые глобальные прогнозные оценки ресурсов гидратного газа были выполнены советскими учеными, а затем начали проводиться в США и других странах. В России обоснованным количественным оценкам были посвящены в основном тематические научно-исследовательские работы, выполняемые силами ВНИИОкеангеология (по га-зогидратам Мирового океана) [7] и ВНИИГаза (в основном по гидратам в зоне континентальной вечной мерзлоты) [8]. Хотя бы минимально обоснованным подсчетам ресурсной базы газогидра-тов российских акваторий не было посвящено ни одной работы уже более четверти века. Последней такой работой можно считать тематический отчет ФГБУ «ВНИИОкеангеология» «Оценить количество метана в газовых гидратах Мирового океана» (Соловьев В.А. и др., 1995), результаты которого частично нашли отражение в пояснительной записке к картам перспектив газогидратоносности морей России, вошедшим в атлас «Геология и полезные ископаемые шельфов России». Несмотря на актуальность темы, проблематика методологии ресурсных оценок газовых гидратов и их структуры остается практически не раскрытой. Обоснованные экспертные ресурсные оценки регионального ранга в России также практически не выполнялись при том, что практически в каждой работе, касающейся нетрадиционных ресурсов УВ, упоминаются газо-гидраты и огромные количества сосредоточенного в них газа. Авторы статьи по возможности попытались заполнить эти пробелы на основе результатов опубликованных зарубежных работ по глобальным, региональным и локальным ресурсным оценкам газовых гидратов и оригинальных результатов количественных ресурсных оценок газовых гидратов арктических акваторий по состоянию на 01.01.2020 г.

Принципиальные различия в подходах к ресурсным оценкам газовых гидратов

Анализ материалов по ресурсам метана, находящегося в недрах в форме газовых гидратов, показывает, что все известные на сегодняшний день методы оценок ресурсного потенциала подводных газовых гидратов подразделяются на две основные группы. К первой группе принадлежат оценки по принципу «от частного к общему» , т. е. основанные на фактических данных по конкретным скоплениям или газогидратоносным районам с дальнейшей экстраполяцией полученных количественных оценок (удельного содержания метана в гидратной фазе, выраженного в кубических метрах на единицу площади или объема) на исследуемую площадь или объем осадочного выполнения зоны стабильности газовых гидратов (ЗСГГ). Здесь очевидно сходство с

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Рис. 1. Классификация ресурсов и запасов УВ (по [1] с изменениями)

Fig. 1. Classification of hydrocarbon resources and reserves (modified from [1])

Рис. 2. Классификация ресурсов газогидратов и эволюция ресурсной базы метана газовых гидратов со временем (по [6] с изменениями)

Fig. 2. Classification of gas hydrate resources and evolution of the resource assessment of methane gas hydrates over time (from [6] with changes)

методами геологической аналогии, объемно-статистическим или объемно-генетическим методом, а также методом плотностей запасов.

Вторая группа объединяет оценки по принципу «от общего к частному» и их подавляющее большинство. При данном подходе теми или иными методами оценивается газоматеринский потенциал в пределах контуров ЗСГГ для некоего региона или Мирового океана в целом. Далее с учетом миграции газа в сторону морского дна рассчитывают количество газа, которое может задержаться в пределах ЗСГГ в форме газовых гидратов (здесь, в первую очередь, нужно отметить вероятностно-статистические методы, а также математические модели). Данные методики получили широкое распространение за рубежом (в частности, они широко применяются и развиваются в Службе управления полезными ископаемыми США, позднее переименованной в Бюро по управлению энергетикой океана США (BOEM)).

В сложившейся мировой практике ресурсные оценки количества метана в газовых гидратах (м3) подразделяются по масштабам гидратообразова-ния на локальные — Qл (в отдельных скоплениях), региональные — Qр (в пределах газогидратоносных районов, областей, провинций, акваторий) и глобальные — Qглоб (в пределах Мирового океана в целом). Значения Qр и Qглоб в большинстве случаев могут быть оценены в результате перемножения следующих параметров:

S · Sh· h · Kп· E = Qглоб, где S — общая площадь потенциально газогидратоносных акваторий, м2; Sh — коэффициент гидра-тонасыщенности (степень заполнения гидратами порового пространства, иногда подменяется величиной объемного гидратосодержания — p, %); h — мощность газогидратосодержащей толщи, м; Kп — коэффициент пористости отложений, %; Е — коэффициент расширения при разложении гидратов метана, который при полном заполнении гидратной решетки молекулами метана составляет 164. Именно на этом свойстве гидратов УВ-газов основан их значительный ресурсный потенциал.

Удельные количества метана в гидратах на единицу площади (м3/км2) или объема (м3/м3) также подразделяют на глобальные, региональные и локальные ( qглоб, qр и qл соответственно). Зная значения qр и qл , а также соответствующие площади распространения потенциально газогидратоносных акваторий, областей или скоплений, вычисляют значения Qр и Qл . Потенциально газогидратоносные акватории — это те, в осадочном чехле которых по термобарическим и геологическим условиям в принципе возможно образование (и/или сохранение) гидратов УВ-газов [9, 10].

Площадь потенциально газогидратоносных акваторий относится к ключевым параметрам при выполнении глобальных и региональных оценок. Необходимым условием газообразования в недрах является значительное содержание ОВ в отложениях при относительно высокой скорости седиментации, что обеспечивает генерацию биохимического метана в верхней части разреза, а при большой мощности осадочных толщ обусловливает возможность образования катагенетического газа. Поэтому помимо ЗСГГ критерием для их выделения является мощность осадочного чехла, предельным минимальным значением которой для генерации достаточного количества УВ принимается 500 м, поскольку примерно до такой поддонной глубины может простираться зона сульфатредукции, препятствующая метаноге-нерации.

Локальные оценки и удельные содержания на единицу площади в скоплениях газовых гидратов Мирового океана

Ключевым и вторым по важности параметром для ресурсных оценок служит удельное содержание газа в скоплениях гидратов на единицу площади (qл). Несмотря на то, что количество скоплений газовых гидратов в Мировом океане уже исчисляется сотнями, хорошо изученных и обеспеченных данными Sh (или p) относительно немного. И именно получе- ние значений Sh в результате полевых исследований (детальных сейсморазведочных работ, грунтового пробоотбора, бурения и сопутствующих каротажных работ) является одной из основных проблем. При небольшом объеме данных прямых наблюдений гидратосодержания в российских акваториях единственное решение этой проблемы авторы статьи видят в статистическом обобщении оригинальных и опубликованных данных и их экстраполяции на исследуемые районы.

Для определения вариаций qл были собраны и проанализированы опубликованные данные по ресурсным оценкам скоплений газовых гидратов или газогидратоносным районам в Мировом океане за многолетний период, дополненные авторскими данными. Подсчеты ресурсов проводились с использованием различных методик — от прямых наблюдений до вероятностно-статистических методов или бассейнового моделирования (табл. 1).

На основе данных по геометрии скоплений газовых гидратов, Sh ( p ) и количестве метана, сконцентрированного в недрах этих скоплений в форме гидратов ( Qл ), вычислены удельные содержания метана в газовых гидратах на единицу площади qл . В большинстве случаев оценки, приведенные в литературных источниках, были пересмотрены и разбракованы по степени достоверности, при необходимости пересчитаны и адаптированы для целей настоящего исследования, а также дополнены авторскими расчетами. Таким образом, анализ опубликованных данных и данных авторов статьи по наиболее хорошо изученным скоплениям газовых гидратов или газогидратоносным районам позволил получить набор из 30 локальных количественных оценок и вычислить минимальные, максимальные и средние удельные плотности ресурсов ( qл ) (см. табл. 1). Было установлено, что количество метана, сосредоточенного в отдельных скоплениях газовых гидратов (газогидратоносных районах), варьирует от 8 ∙ 107 до 6 ∙ 1014 м3при среднем значении 4 ∙ 1013 м3, а средняя плотность ресурсов составляет 1,2 ∙ 109 м3/км2. Это значение было использовано для количественной региональной оценки по методу удельных плотностей. Максимальное и минимальное значения (7,4 ∙ 109 и 0,01 ∙ 109 м3/км2) получены для грязевулканических скоплений прогиба Сорокина и Кадисского залива соответственно. В ходе исследования отмечено, что величина qл не зависит от размера скопления или участка, как утверждалось ранее в работе [7]. Сравнение ресурсов скоплений газо-гидратов с градациями начальных извлекаемых запасов месторождений свободного газа показывает, что ресурсы скоплений газовых гидратов сопоставимы с начальными извлекаемыми запасами месторождений «нормального» газа в ряду от мелких (менее 1 млрд м3) до уникальных (300 млрд м3) газа (Методические рекомендации по применению классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утвержденные распоряжением Минприроды России от 01.02.2016 г. №3-р; с. 4, табл. 2).

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Табл. 1. Оценки удельного содержания газа в скоплениях гидратов и в перспективных газогидратоносных районах

Мирового океана

Tab. 1. Estimates of the specific gas content in hydrate accumulations and in promising gas-hydrate-bearing areas of the World Ocean

|

Акватория |

Гидратопроявление |

Удельное содержание газа в скоплении q л, м3/км2 |

Источник |

|

Южный Каспий |

ГВ (грязевой вулкан) Буздаг (в пределах структуры) |

0,4 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

Средиземное море |

ГВ Милан (в пределах структуры) |

0,4 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

Охотское море, восточное прибрежье о-ва Сахалин |

Очаг разгрузки газа (в пределах структуры) |

0,8 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

Очаг разгрузки газа Обжирова (в пределах структуры) |

0,5 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

|

Очаг разгрузки ХАОС (в пределах структуры) |

0,8 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

|

Тихий океан, Перуанско-Чилийский желоб |

Станция 685, 112-й рейс ODP (в пределах скопления) |

0,4 ∙109 |

Оценка авторов |

|

Тихий океан, Центрально-Американский желоб |

Станция 570, 84-й рейс DSDP (в пределах скопления) |

1,4 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

Станция 1041, 170-й рейс ODP (в пределах скопления) |

0,1 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

|

Тихий океан, прибрежье о-в Ванкувер |

Станция 889, 146-й рейс ODP (в пределах скопления) |

0,5 ∙ 109 |

Collett, 1995 |

|

Северо-Западная Атлантика, хр. Блейк Аутер |

Контуритовый хребет (станция 994, 164-й рейс ODP; по данным каротажа в районе станции бурения) |

0,7 ∙ 109 |

Collett, Ladd, 2000 |

|

Контуритовый хребет (станция 995, 164-й рейс ODP; по данным каротажа в районе станции бурения) |

1,3 ∙ 109 |

Collett, Ladd, 2000 |

|

|

Контуритовый хребет (станция 997, 164-й рейс ODP; по данным каротажа в районе станции бурения) |

1,4 ∙ 109 |

Collett, Ladd, 2000 |

|

|

Контуритовый хребет ( S = 26 тыс. км2/ в границах BSR) |

0,4 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

|

Норвежское море |

ГВ Хаакон Мосби (в пределах структуры) |

0,3 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

Скопление Ниегга, плато Воринг (в границах BSR, S = 2254 км2; по данным сейсморазведки, бурения и бассейнового моделирования) |

0,3 ∙ 109 |

Senger et al. 2010 |

|

|

Мексиканский залив |

Грин Каньон участок GC955, S ≈ 450 км2 (по данным бурения и на основе 3D бассейнового моделирования при S gh > 80 об. % на подошве ЗСГГ; Q л = 7 ∙ 1011 м3 CH 4 ) |

1,6 ∙ 109 |

Burwicz et al., 2017 |

|

Бассейн Террибон (в пределах скопления гидратов в нижнеплейстоценовой ловушке в песчаном коллекторе ( Q л = 4,4 ∙ 109м)) |

1,2 ∙ 109 (в песчаных коллекторах) 0,3 ∙ 109 (в глинистых коллекторах) |

Frye et al., 2012 |

|

|

До изобат 500 м на участке S = 190356 км2 (метод Монте-Карло; с 50 %-й вероятностью Q рег = 56 ∙ 1012) |

0,3 ∙ 109 |

Majumdar, Cook, 2018 |

|

|

S = 323 250 км2 (Монте-Карло с 50 %-й вероятностью Q р = 607 ∙ 1012) |

1,9 ∙ 109 |

Frye, 2008 |

|

|

S = 59 тыс. км2 (численное моделирование при S gh = 5 % Q рег = 120 ∙ 1012 м3) |

2 ∙ 109 |

Klauda & Sandler, 2003 |

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

Табл. 1, окончание Fig. 2, end.

|

Акватория |

Гидратопроявление |

Удельное содержание газа в скоплении q л, м3/км2 |

Источник |

|

Андаманское море |

На участке S = 25 км2 (в границах BSR; по данным каротажа; мощность гидратного слоя 30 м; гидратонасыщенность по данным каротажа 30 %; Q л = 1,4∙1010 м3) |

0,6 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

Кадисский залив, северо-запад Атлантики |

ГВ Капитана Арутюнова (в пределах структуры) |

0,5 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

ГВ Гинсбурга (в пределах структуры) |

0,01 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

|

ГВ Бонджардим (в пределах структуры) |

1,8 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

|

Японское море |

Бассейн Уллын, S = 7629 км2 (в границах BSR) |

1,4 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

Желоб Нанкай, S = 324 км2 (в границах BSR; по данным каротажа и бассейнового моделирования) |

1,3 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

|

Прогиб Сорокина, Черное море |

ГВ Двуреченского (в пределах структуры) |

7,4 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

ГВ Севастополь (в пределах структуры) |

4,6 ∙ 109 |

Оценка авторов |

|

|

Берингово море |

В границах VAMPs-аномалии |

0,6∙ 109 |

Оценка авторов |

|

По сейсмоскоростям на VAMPs-аномалии (в пределах скопления) |

0,7 ∙ 109 |

Scholl and Hart, 1993 |

|

|

Удельное содержание газа в скоплениях, м3/км2 |

Cреднее |

1,2 ∙ 109 |

|

|

Максимальное |

7,4 ∙ 109 |

||

|

Минимальное |

0,01 ∙ 109 |

||

Глобальные оценки ресурсов газовых гидратов Мирового океана

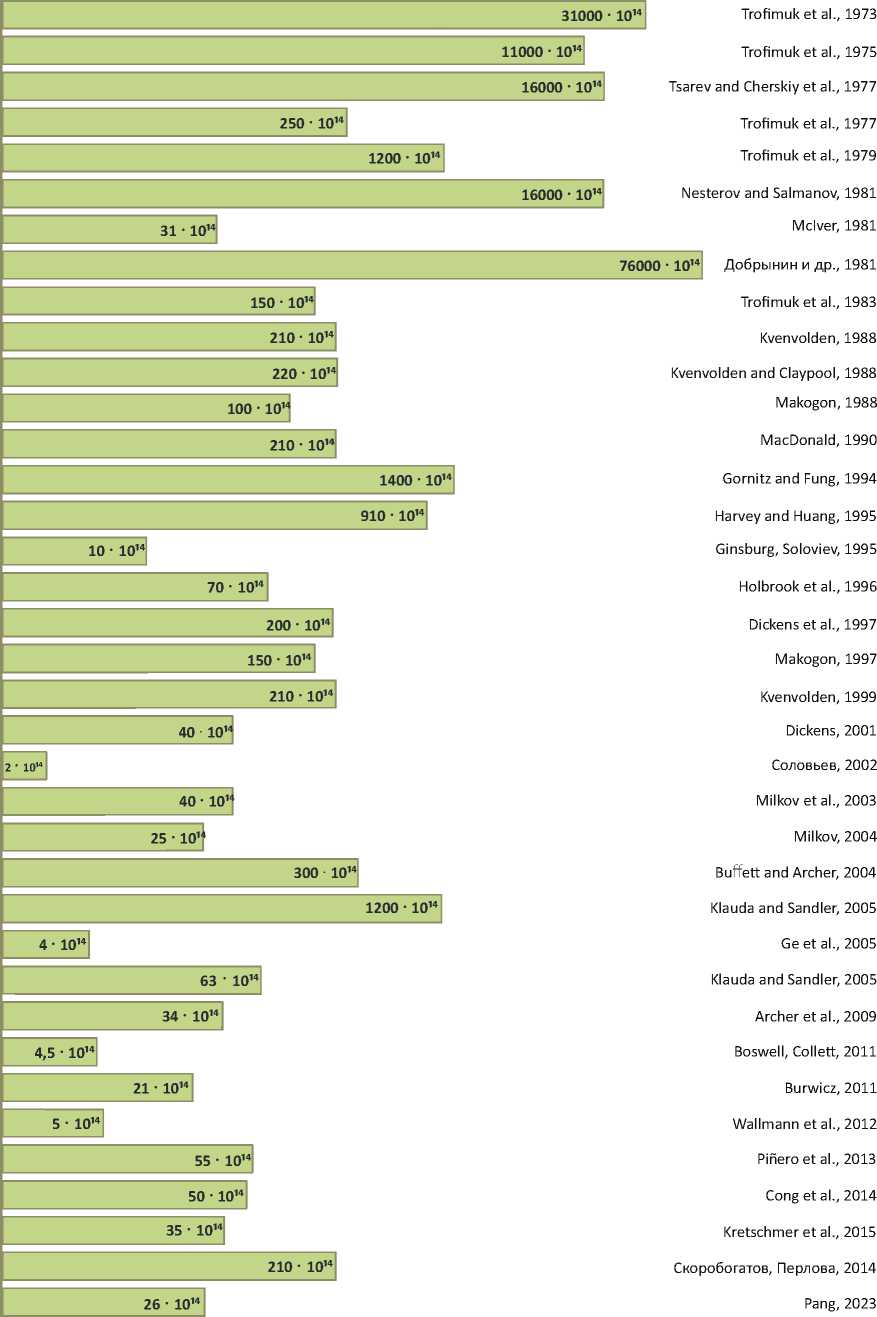

Обзорам глобальных оценок ресурсов газовых гидратов посвящен целый ряд работ [11] (рис. 3). Разброс значений очень широкий: крайние оценки различаются на четыре порядка (от 2 ∙ 1014 до 7,6 ∙ 1018 м3).

Первая Qглоб , составившая 3,1 ∙ 1018 м3, была опубликована уже через год после первого же обнаружения природных газогидратов в черноморских отложениях. Анализ Qглоб за многолетний период (а их выполнено уже более 40) показал широкий разброс значений (см. рис. 3). На начальном этапе исследований, когда предполагалось повсеместное залегание газогидратов в недрах Мирового океана, значения Qглоб превышали 1018м3. С развитием геологии газовых гидратов и усовершенствованием методов исследования произошло их закономерное сокращение, и сейчас значения Qглоб находятся в диапазоне от 0,45 ∙ 1015 до 5,5 ∙ 1015м3.

Рассмотрим подходы к глобальным оценкам и их эволюцию со временем. Первый подход был основан на допущении, что газовые гидраты распространены в пределах термобарической зоны их стабильности везде, где содержание ОВ в отложениях превышает 1 %.

Второй подход экстраполировал региональную оценку на основе сейсморазведочных данных о BSR

(Bottom Simulating Reflector — гидратообусловленный сейсмический горизонт, имитирующий дно) в море Бофорта на все потенциально газогидратоносные акватории Мирового океана. Было принято, что поровое пространство полностью занято гидратами в пределах нижних 40 м зоны стабильности, а коэффициент пористости ( K ) составляет 30 %.

Третий подход базировался на миграционной модели, описанной Р. Хиндманном и Е. Девисом в 1992 г. Предполагалось, что потенциально газогидратоносными являются площади всех аккреционных призм на активных континентальных окраинах, а также все акватории с высокой скоростью кайнозойского осадконакопления, а гидратонасы-щенность отложений понижается в направлении морского дна от 50 % на подошве зоны стабильности до 0 %.

В XXI в. стали широко использоваться математические модели, что нашло свое отражение и в количественных оценках газовых гидратов. Так, в четвертом подходе для количественных оценок используется бассейновый анализ. Учитываются региональные характеристики потенциально газогидратоносных акваторий и локальные обстановки осадконакопления в их пределах. Предполагается, что крупные скопления гидратов приурочены только к интервалам осадочного разреза, где имеются горизонты с хорошими коллекторскими свойства-

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Рис. 3. Глобальные оценки количества метана в газовых гидратах Мирового океана, м3 Fig. 3. Global estimates of methane amount in gas hydrates of the World Ocean, m3

лЗ R СП

лЗ rn 8 м

ми и значительный подток газа в зону гидратообра-зования, и на этой основе базируются оценки [12].

Пятый подход, в котором количественная оценка основана на распределении метана, связанного в форме гидрата, по разведочным типам скоплений, утверждает, что только некоторые из них могут содержать коммерчески значимые количества газа, а геологические обстановки, в которых формируются различные типы скоплений, определяются их относительным размером и продуктивностью [5].

Шестой подход включает разнообразные модификации методов, основанных на математическом моделировании с использованием кода геохимических газотранспортных реакций [13]. Модельные домены обычно включают переходную зону, расположенную в основании ЗСГГ, где предел растворимости метана постоянен. Учитывается большое число параметров, таких как скорость осадконакопления, степень уплотнения осадков, концентрация POC (Particulate organic carbon — масса углерода в твердых частицах органического материала), кинетика скорости микробной деградации POC, скорость и объемы генерации метана в ходе разложения ОВ in situ , мощность ЗСГГ, растворимость метана в поровых водах в пределах этой зоны, эффективность миграции, скорости фильтрации насыщенных метаном поровых вод и свободного газа из газоматеринских толщ в ЗСГГ в различных геологических обстановках (пассивные и активные окраины), скорость сульфатредукции и др . Такой системный подход позволяет количественно и на качественном уровне отличать процессы формирования гидратов из биохимического метана в результате преобразования POC in situ от гидратообразования в ходе разгрузки УВ миграционной природы.

Первый опыт подобного моделирования включал элементы вероятностного подхода — площадное разделение потенциально газогидратоносной акватории на отдельные ячейки с учетом батиметрии, придонной температуры, содержания общего органического углерода, усредненных значений теплового потока и теплопроводности, при гидрато-насыщенности 5–10 %. Полученные значения Qглоб варьировали от 1,6 до 8,45 ∙ 1016 м3.

Систематическое моделирование кодом газотранспортных реакций с учетом постоянной скорости деградации ОВ, принятой как 1,5 ∙ 1014 с-1, позволило оценить ресурсы метана газовых гидратов Мирового океана значением 6,3 ∙ 1016 м3 [14].

Предположение, что только 25 % общего органического углерода подвергается биодеградации в ходе анаэробного окисления метана, а скорости миграции для пассивных и активных окраин различны, снизило оценки до 0,3 ∙ 1016 м3, а после доработок — до 0,1 ∙ 1016 м3 [15].

Значения Qглоб в диапазоне 4,7 ∙ 1012–0,1 ∙ 1016 м3 [16] получены при моделировании открытой трехфазной системы (газ–гидрат–вода) на основе диагенетической транспортно-реакционной модели

К. Валлманна с функцией преобразования из работы, учитывающей скорость микробной деградации POC и метаногенерации. Это позволило получить оценку ресурсов газа ≥ 0,5 ∙ 1015 м3 в гидратах различных генетических типов в условиях рассредоточенной фильтрации и фокусированной разгрузки газа [17].

В работе [13] функция преобразования применялась для оценок по различным сценариям гидра-тообразования в недрах, в результате чего значение Qглоб составило 0,6 ∙ 1015 м3.

Метод ресурсных оценок субмаринных газовых гидратов на основе закономерностей размещения плотностей запасов газа

Принципиально отличный от описанных выше подход к оценке ресурсов метана в газовых гидратах разработан коллективом ВНИИОкеангеология. В основе оригинального метода, предложенного в [7], лежит анализ данных прямых наблюдений ги-дратосодержания и закономерности размещения плотностей запасов в скоплениях свободного газа, поскольку газовые гидраты, как и другие ископаемые УВ-ряда, распространены в виде скоплений.

На основе анализа данных по известным скоплениям свободного газа М.Д. Белониным, В.С. Лазаревым и В.Д. Наливкиным было выявлено закономерное изменение плотности запасов в ряду от месторождения до мегапровинции (табл. 2). Суть закономерности состоит в том, что чем крупнее объект, тем меньше плотность запасов в нем, при этом можно оценить пределы изменений плотностей различных таксонов. Как следует из приведенных данных, средние значения плотности запасов газа в месторождениях превышают их среднее значение в мегапровинциях как минимум в 130 раз. При этом максимальное значение плотности запасов в мегапровинциях больше среднего в 3 раза, а ее минимальное значение меньше среднего в 5 раз.

В работе [7] впервые эти зависимости были распространены и на скопления газовых гидратов со следующими допущениями:

-

– скопления газовых гидратов по рангу равнозначны газовым месторождениям;

-

– потенциально газогидратоносные акватории Мирового океана условно можно отнести к уровню мегапровинций;

-

– удельные количества газа в гидратах на единицу площади распределены по тому же закону, что и плотности запасов газа.

Среднее значение qл в работе [7] было получено по измерениям в 10 хорошо изученных скоплениях газовых гидратов и составило 0,6 ∙ 109 м3/км2.

Исходя из приведенных выше закономерностей, среднее значение qг можно вычислить делением среднего значения qл на 130. Таким образом, среднее qг составило 5 ∙ 106, а минимальное и максимальное — 1 ∙ 106и 1,5 ∙ 107 м3/км2 соответственно. Умножение qг на площади потенциально гидрато-

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Табл. 2. Распределение плотностей запасов газа в нефтегазоносных объектах (по В.И. Назарову, ВНИГРИ [7])

Tab. 2. Distribution of gas reserve densities in oil and gas bearing objects (according to V.I. Nazarov (VNIGRI) [7])

Региональные оценки количества метана в газовых гидратах

Основываясь на геологических моделях подводного газогидратообразования и данных по гидратосодержанию в наиболее хорошо изученных скоплениях, с использованием экстраполяции можно подойти к региональным оценкам. Региональные оценки количества метана в подводных газовых гидратах ( Qр ), которые в некоторых случаях можно рассматривать в качестве аналогов российских ресурсных оценок традиционных УВ категорий D1 + D2, относительно многочисленны.

Региональные оценки выполняются с помощью различных методов расчета (геолого-статистического, стандартного нефтегеологического бассейнового анализа с привлечением данных сейсморазведки, бассейнового и геологического моделирования и пр.). Больше всего результатов опубликовано по юго-восточному прибрежью США, которое наилучшим образом изучено и где находится одно из крупнейших газогидратопроявлений осадочного подводного хребта Блейк Аутер [22].

Впервые региональная ресурсная оценка гидратного газа была проведена Геологической службой США (USGS) в рамках работ на традиционные ресурсы и помимо прочего содержала анализ геологических условий с целью выявления благоприятных для гидратообразования обстановок в пределах юрисдикций США. В данную работу включен раздел под названием «Ресурсы газовых гидратов США» [23]. Общие геологические ресурсы газа в гидратах в пределах исключительной экономической зоны США на акваториях на основе геолого-статистического метода были оценены средним значением 9,1 ∙ 1015 м3 (3,2 ∙ 1015 м3 с вероятностью 95 % — минимальная, но наиболее реалистичная оценка 1,9 ∙ 1016 м3 с вероятностью 5 %). Удельное количество метана на единицу площади ( qр ) пересчитано авторами статьи; площади измерены по картам, прилагающимся к докладу USGS [23]. Значение qр меняется от 4,5 ∙ 108 до 6 ∙ 109 м3/км2 и в среднем составляет 3 ∙ 109 м3/км2, что сравнимо и даже несколько больше среднего значения, полученного для хребта Блейк Аутер (2,7 ∙ 109 м3/км2).

В конце 1990-х гг. Я. Красон [24] впервые выполнил оценку по западной части Мексиканского залива на площади около 750 тыс. км2, используя стандартный нефтегеологический бассейновый анализ (т. е. объемно-генетический метод). Общие геологические ресурсы метана в гидратах этого региона оценены значением 1,1 ∙ 1014 м3; плотность прогнозируемых ресурсов составила 1,5 ∙ 108 м3/км2.

Впоследствии в США широкое распространение получили вероятностные оценки. Впервые применительно к газовым гидратам вероятностную методику оценки использовало BOEM. Работы BOEM по количественным оценкам метана в газовых гидратах проводились в рамках совместной отраслевой программы JIP (Joint Industry Project), объединившей 13 крупнейших нефтегазовых компаний под эгидой Международной ассоциации нефтяников и газодобывающих компаний при менеджменте компании Chevron [25]. На основе обширной базы геолого-геофизических данных по исследовательским и промышленным скважинам, а также материалов 2D и 3D-сейсморазведки выполнена оценка количества метана в гидратах Мексиканского залива на площади около 450 тыс. км2. Значения Qр на этой площади оценены от 3,15 до 9,75 ∙ 1014 м3 при

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES среднем значении 6,07 ∙ 1014 м3 [26]. Позднее оценки вероятностно-статистическим методом были выполнены для исключительной экономической зоны США в Атлантическом океане и на северном склоне Аляски.

В последние десятилетия выявлено и изучено множество факторов, контролирующих условия формирования скоплений газовых гидратов, что привело к усовершенствованию методов изучения, применяемых при ресурсных оценках гидратных резервуаров. В частности, широко распространенным стал объемный метод [27]. В подавляющем большинстве случаев оценки объемным или объемно-генетическим методом реализуются при помощи бассейнового моделирования УВ-резервуаров на основе данных 2D/3D-сейсморазведки и результатов ГИС. Полученные данные экстраполируются на прилегающие акватории с применением вероятностных методов. Такая оценка Qр 10–14 ∙ 1012 м3 приведена в работе [28] для Мексиканского залива. Подходы к ресурсным оценкам, основанные на экстраполяции полевых данных изучения газогидратоносных объектов на прилегающие акватории, использовались и ранее.

Скопления гидратов контролируются термобарическими условиями и встречаются в отложениях верхнего структурного этажа (в интервале поддонных глубин ~ 0–1 км). Поскольку восстановление тепловой истории, а также порового и избыточного давления является основной целью моделирования нефтегазоносных систем, подходы, используемые для моделирования «нормальных» УВ-систем, успешно используются и для прогнозирования эволюции ЗСГГ в геологическом времени, и для моделирования условий формирования и оценки количества газа, находящегося в недрах в гидратной и свободной фазах в пределах этой зоны. На этом и основаны ресурсные оценки с применением бассейнового моделирования. При этом учитывается, что образование гидратов происходит как при подходящих термобарических условиях, оцененных в геологическом времени, так и при наличии достаточного количества биохимического или ка-тагенетического газа, образовавшегося in situ или мигрировавшего в ЗСГГ. Программные комплексы, используемые для бассейнового моделирования, позволяют оценить такие процессы, как миграция свободного газа в ЗСГГ, изменение петрофизических (пористости и проницаемости) и тепловых свойств отложений при образовании гидрата в поровом пространстве; блокирование миграции УВ в результате высокой гидратонасыщенности отложений (при наличии высокого содержания газа) и др. Работы по бассейновому моделированию газогидратных резервуаров выполнены, в частности, для северного склона Аляски и района Шенху в Южно-Китайском море [29, 30].

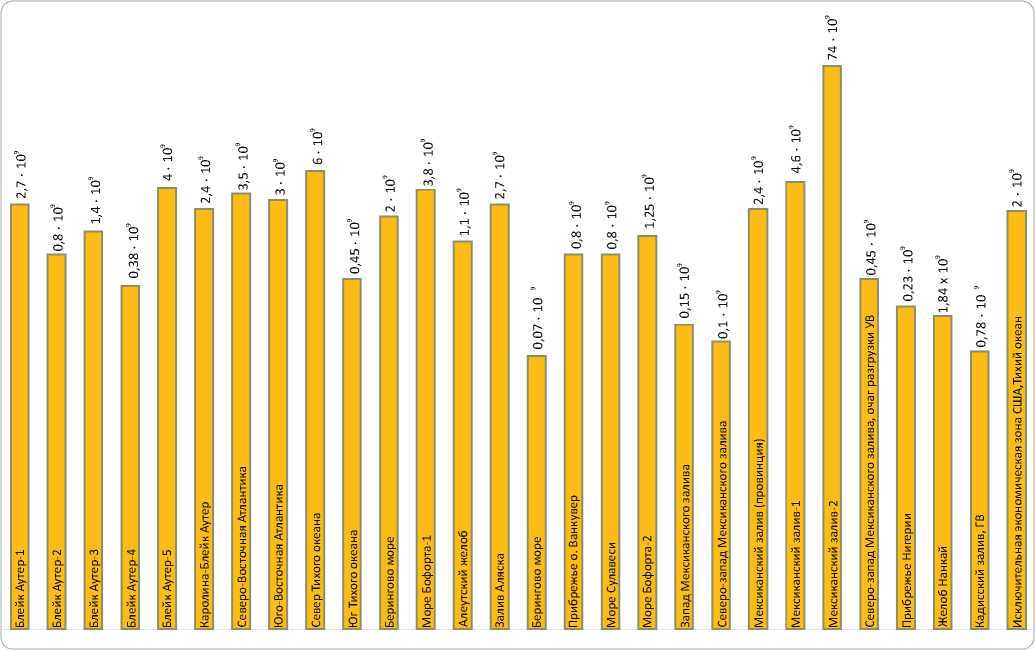

Поскольку значения Qр рассчитываются для разных величин S в пределах региона, сравнивать их можно лишь по значениям удельного количества гидратного метана на единицу площади ( qр ) (рис. 4).

Региональные оценки выполнялись для отдельных морфоструктурных элементов в пределах более крупных таксонов (хребет, желоб, прогиб и др.), характеризующихся общностью геологического строения, поэтому условно их можно отнести к разряду нефтегазоносных областей (НГО). Среднее значение qр исследованной выборки составляет 4,4 ∙ 109 м3/км2 (см. рис. 4), а минимальное и максимальное — 0,07 ∙ 109 и 74 ∙ 109 м3/км2 соответственно. При сравнении региональных удельных плотностей ресурсов, по рангу соответствующих НГО, со значениями соответствующих удельных плотностей из табл. 2 (при среднем 4,5 · 107 с вариациями от 7 · 106 до 5,4 · 108) очевидно, что они значительно выше, а это противоречит закономерностям распределения плотностей из работы [7]. Очевидно, что региональные оценки являются завышенными в среднем на 2 порядка и требуют пересмотра.

Результаты количественной оценки прогнозируемых ресурсов подводных газовых гидратов в арктических морях

(в пределах исключительной экономической зоны РФ)

Еще одна региональная количественная оценка прогнозируемых ресурсов субмаринных газовых гидратов выполнена авторами статьи с использованием метода плотностей для шельфовых морей евразийской окраины Северного Ледовитого океана (в пределах исключительной экономической зоны РФ) по состоянию изученности на 01.01.2020 г. Уникальность Северного Ледовитого океана с точки зрения гидратообразования определяется мелководностью шельфовых морей, климатом и специфическими палеогеографическими условиями, обусловившими формирование в периоды низкого уровня моря мерзлых толщ, сопровождавшегося трансформацией частей прибрежных залежей газа в гидратное состояние. Сохранность реликтов мерзлоты в современных субмаринных условиях — одно из ключевых условий существования криогенных (т. е. связанных с промерзанием в палеоусловиях) скоплений газогидратов на мелководных арктических шельфах. Таким образом, только здесь имеются предпосылки для существования двух разных по условиям формирования типов скоплений гидратов — криогенных на шельфе и фильтрогенных вблизи континентального склона и подножия.

Газовые гидраты в недрах арктических морей России и прилегающей акватории Северного Ледовитого океана ранее прогнозировались лишь качественно на основании расчетов термобарической зоны стабильности фильтрогенных газовых гидратов на континентальном склоне Северного Ледовитого океана и/или зоны стабильности крио-геннных газовых гидратов на мелководном арктическом шельфе. Количественные ресурсные оценки были выполнены авторами статьи спустя почти четверть века.

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Рис. 4. Удельные количества гидратного метана на единицу площади в газогидратоносных регионах Мирового океана, м3/м2 Fig. 4. Specific amount of hydrate methane per unit area in gas-hydrate-bearing regions of the World Ocean, m3/km2

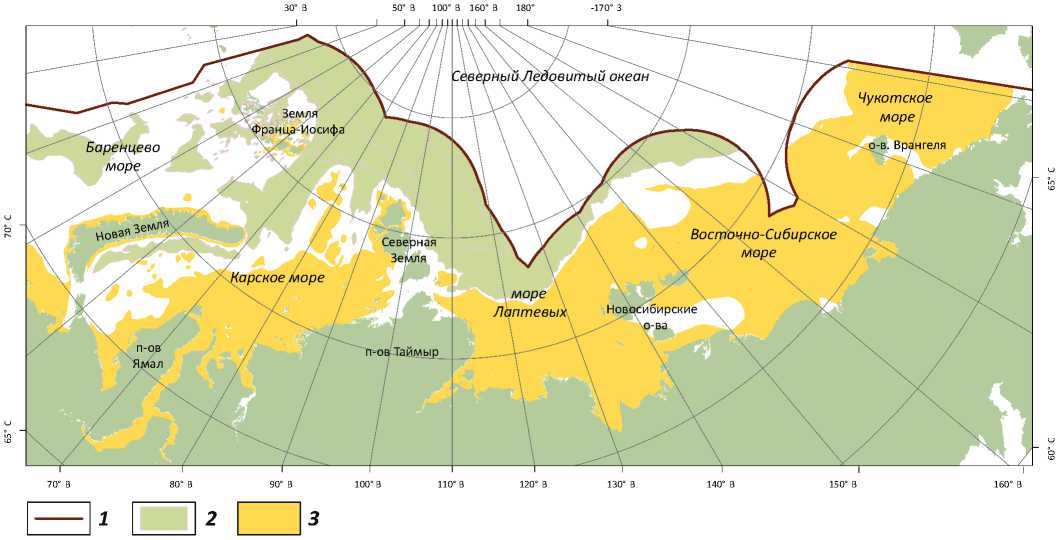

Для количественной оценки ресурсов газовых гидратов в пределах исключительной экономической зоны России были оценены площади потенциально газогидратоносных акваторий пяти морей — Баренцева (включая Печорское), Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского по методике, описанной в отчете о тематических и опытно-методических работах по обоснованию минерально-сырьевой базы нетрадиционных источников углеводородного сырья на акваториях Российской Федерации1 (рис. 5).

В расчетах авторов статьи площадь потенциально газогидратоносных арктических акваторий приравнивалась по рангу к мегапровинциям, а изученные скопления, по которым определялись удельные содержания газа на единицу площади — к месторождениям свободного газа. В расчетах принято значение среднего удельного газосодержа-ния в скоплениях гидратов на единицу площади из табл. 1.

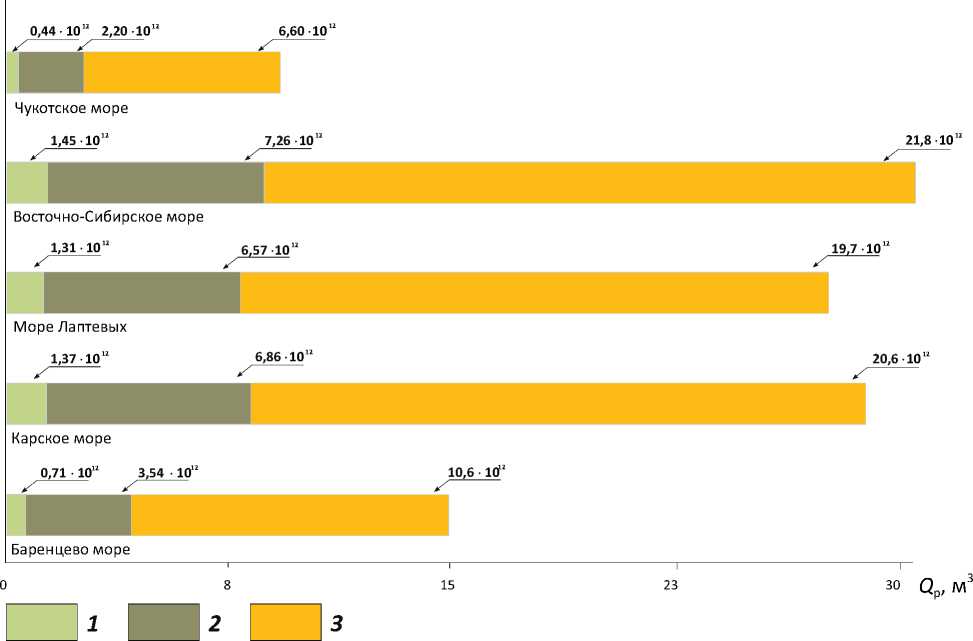

В данной статье авторы использовали актуализированные данные по удельным плотностям ресурсов в скоплениях газовых гидратов за длительный период. Поэтому удельные плотности ре- сурсов, использованные в расчетах, повысились по сравнению с работой [7]. В соответствии с описанным выше методом удельных плотностей, среднее значение qг, применяемое для расчетов Qр, рассчитывалось как 1,2 ∙ 109м3/км2:130 = 9,2 ∙ 106 м3/км2, а минимальное и максимальное значения qг составили 1,8 ∙ 106 и 2,8 · 107 м3/км2 соответственно. Площадь потенциально газогидратоносных акваторий арктических морей (S) умножалась на среднюю, минимальную и максимальную величины qг, что позволило получить искомые величины содержания метана в газовых гидратах арктических акваторий Российской Федерации (Qр) — минимальную, среднюю и максимальную. Выполненные расчеты позволили оценить как общее количество газа, сосредоточенного в недрах арктических морей России в целом, так и дифференцированное по отдельным акваториям (рис. 6). Площадь зоны стабильности газовых гидратов рассчитывалась с использованием обширных массивов батиметрических, океанологических и геотермических [31] данных и картировалась в геоинформационной среде по методике, приведенной в [32].

Общие прогнозируемые ресурсы метана газовых гидратов для пяти изученных арктических акваторий оценены значениями Qр от 5,3 ∙ 1012 (минимальная оценка) до 79,3 ∙ 1012 (максимальная оценка) при среднем 26,4 ∙ 1012 м3. Наибольшим ресурсным потенциалом характеризуется Восточно-Сибирское море (за счет обширного

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

Рис. 5. Потенциально газогидратоносные акватории арктического шельфа России Fig. 5. Potentially gas-hydrate-bearing water areas of the Russian Arctic shelf

1 — границы исключительной экономической зоны РФ; потенциально газогидратоносные акватории в пределах ЗСГГ ( 2 , 3 ): 2 —фильтрогенного типа, 3 — криогенного типа

1 — boundaries of the RF exclusive economic zone; potentially gas hydrate-bearing water areas within the gas hydrate stability zone (2, 3): 2 —filtrogenic type, 3 — cryogenic type шельфа и широкого прогнозируемого распространения криолитозоны). Практически такой же высокий ресурсный потенциал прогнозируется и для акваторий морей Карского и Лаптевых (за счет газовых гидратов обоих генезисов) (см. рис. 6).

По данным [21] (оценка 2008 г.), ресурсы свободного газа арктических акваторий составляют 1012 м3, это по крайней мере в 5 раз и в среднем в 26 раз меньше прогнозируемого авторами статьи количества газа, находящегося в недрах акваторий российской Арктики в твердом газогидратном состоянии. Кроме того, по данным отечественных специалистов, начальные суммарные ресурсы традиционного газа2 (учтен свободный газ и газ газовых шапок морей Карского, Баренцева, Лаптевых Восточно-Сибирского и Чукотского) оцениваются значением 95,1 · 1012 м3. Полученная авторами статьи средняя оценка количества метана, содержащегося в гидратах, в пределах этих акваторий составляет 26,4 · 1012 м3. Таким образом, начальный суммарный ресурс гидратного метана приращивает ресурсную базу газа российских арктических акваторий в среднем на 28 % (минимально на 6 % и максимально на 83 %).

Заключение

В статье обобщен мировой опыт ресурсных оценок субмаринных газовых гидратов различного ранга — локальных, региональных и глобальных. Рассмотрены ключевые параметры, являющиеся основой количественных ресурсных оценок, дана краткая характеристика методов и подходов, используемых учеными ведущих газогидратных держав, и их эволюция с развитием геологии газовых гидратов.

Разброс на четыре порядка глобальных оценок количества метана в газовых гидратах Мирового океана, выполненных разными авторами, показывает несовершенство используемых методик. Вместе с тем, прослеживается их эволюция. Для количественной оценки газогидратов в зарубежных изданиях все чаще публикуются методики подсчетов, используемые в традиционной нефтегазовой геологии. И такой подход представляется наиболее обоснованным. В частности, в статье приведена методика, используемая в ФГБУ «ВНИИ-Океангеология», которая основана на закономерностях изменения плотностей запасов в скоплениях газа в ряду от месторождения до мегапровинции, установленных в нефтегазовой геологии, и переносе этих закономерностей на газогидратоносные объекты.

Глобальная оценка, выполненная российскими учеными по методу плотностей запасов на рубеже 2000-х гг., является наименьшей, но и она уд-

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Рис. 6. Количество метана в газовых гидратах арктических морей России (в пределах исключительной экономической зоны) независимо от генезиса (фильтрогенные и криогенные) по состоянию на 01.01.2020 г., м3

Fig. 6. The amount of methane in gas hydrates of the Russian Arctic seas (within the exclusive economic zone) regardless of genesis (both filtrogenic and cryogenic) as on 01.01.2020, m3

1 — минимальное; 2 — среднее; 3 — максимальное

1 — minimum; 2 — average; 3 — maximum

ваивает суммарные ресурсы газа на Земле. Можно заключить, что в газовых гидратах земного шара может содержаться не менее 200 трлн м3 газа, что подтверждает значительный потенциал газовых гидратов акваторий как полезного ископаемого будущего.

Проведен сбор и анализ материалов по локальным оценкам количества метана в хорошо изученных скоплениях газовых гидратов Мирового океана. Собрана база из 30 достоверных локальных оценок и на этой основе определено среднее значение удельного газосодержания на единицу площади в скоплениях гидратов. Обобщение мировых данных показало, что скопления газовых гидратов по рангу эквивалентны месторождениям свободного газа. Средняя плотность ресурсов гидратного газа в отдельных подводных газогидратных скоплениях составляет 1,2 ∙ 109 м3/км2. Удельные содержания гидратного газа в ключевых газодратоносных регионах существенно различаются, составляя в среднем 4,4 ∙ 109 м3/км2. Плотность ресурсов в них, по всей вероятности, завышена почти в 100 раз.

Впервые более чем за полвека выполнена количественная оценка прогнозируемых ресурсов газовых гидратов в арктических акваториях Рос- сийской Федерации (в пределах исключительной экономической зоны РФ) по состоянию изученности на 01.01.2020 г. Среднее значение ресурсов газа в газовых гидратах арктических акваторий (независимо от генезиса) составляет 26,4 ∙ 1012 м3, а минимальное и максимальное — 5,3 ∙ 1012 и 79 ∙ 1012 м3 соответственно. Среднее прогнозируемое количество газогидратного метана увеличивает начальный суммарный ресурс свободного газа российских арктических морей на 28 %, а минимальное и максимальное — на 6 и 83 % соответственно), подтверждая значительный ресурсный потенциал субмаринных газогидратов.

Количественные расчеты по методу удельных плотностей дают наименьшие (из проанализированных в отечественной и зарубежной литературе) ресурсные оценки газовых гидратов. Таким образом, можно заключить, что в недрах арктических акваторий в пределах исключительной экономической зоны России содержится по меньшей мере 5,3 трлн м3 газа в форме газовых гидратов.

Представляется, что такие значительные ресурсы газовых гидратов акваторий подлежат учету и постановке на баланс т. е. обязательно должны быть включены в ресурсную базу УВ нашей страны.