ГЧП и развитие региональной инфраструктуры

Автор: Старикова М.С.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-4 (11), 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140108122

IDR: 140108122

Текст статьи ГЧП и развитие региональной инфраструктуры

В настоящее время общепризнано, что одним из наиболее действенных инструментов взаимодействия государства и бизнеса является государственно-частное партнерство (ГЧП), ставшее эффективной формой управления социально-экономическими процессами. ГЧП - это закрепленное договором долгосрочное сотрудничество, позволяющее сосредоточить необходимые ресурсы и минимизировать риски за счет их равномерного распределения между партнерами. Суть государственно-частного партнерства – привлечение на контрактной основе частного сектора для более эффективного и качественного выполнения задач, относящихся к публичному сектору, в ситуации бюджетных, финансовых, мотивационных, компетентностных ограничений, на условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций сторон.

В мировой практике ГЧП понимается двояко: во-первых, как система отношений государства и бизнеса, которая широко используется в качестве инструмента национального, международного, регионального, городского, муниципального экономического и социального развития. Во-вторых, как конкретные проекты, реализуемые совместно государственными органами и частными компаниями на объектах государственной и муниципальной собственности. Существует много различных определений ГЧП14, например: «Государственно-частное партнерство — это правовой механизм согласования интересов и обеспечения равноправия государства и бизнеса в рамках реализации экономических проектов, направленных на достижение целей государственного управления» (2).

Недостаточное развитие инфраструктуры в регионах страны сдерживает экономический рост на региональном уровне и в целом в стране. Это выражается в инфраструктурных ограничениях, обуславливающих несоответствие материально- сырьевой базы производства и потенциального спроса на продукцию предприятий в регионе.

В качестве основных причин, обуславливающих инфраструктурные ограничения, выделяются:

-

1. Недостаток финансирования инфраструктуры из бюджетных источников;

-

2. Ошибки государственного и муниципального планирования и управления, неверное распределение публичных ресурсов, приводящие к выбору инфраструктурных проектов, менее эффективных с точки зрения экономического роста;

-

3. Завышение сроков реализации и финансирования проектов, а также применение устаревших технологий при строительстве объектов инфраструктуры;

-

4. Низкая эффективность и качество управления объектами инфраструктуры.

Наиболее показательным с точки зрения применения инструментария ГЧП является Государственная программа по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Для этого была разработана новая модель социально-экономического развития Дальнего Востока с учетом тщательного анализа передового опыта развития аналогичных площадок в странах АТР, выявленных критериев инвестиционной «привлекательности» на территории Дальнего Востока, чтобы выиграть конкуренцию за инвестора.

Был сформирован короткий список из 23 площадок (6), ключевыми критериями их отбора явились:

-

1. Логистика . Близость к транспортным потокам;

-

2. Наличие инфраструктуры ;

-

3. Возможность экономии издержек . Это важно для организации на этих территориях доходных производств, достаточно низких по издержкам.

Примерами таких площадок являются: Парк поставщиков для Объединённой строительной корпорации в Комсомольске-на-Амуре, агропромышленная площадка для южнокорейских и японских инвесторов, которые уже сегодня работают на Дальнем Востоке и имеют долгосрочные бизнес-интересы в агропромышленном секторе, и ряд других (3,6).

Для успешной работы территорий опережающего развития и инвесторов необходимо законодательное обеспечение. Разработан проект ФЗ о территориях опережающего развития, в котором прописаны возможности сформировать на территориях опережающего развития условия, процедуры инфраструктурной обеспеченности, конкурентоспособные с нашими соседями в странах АТР.

Вывод: необходимо в самые короткие сроки радикально поменять правила работы на территориях опережающего развития и применить там лучшие российские и зарубежные административные практики, которые создают наилучшие условия для реализации инвестиционных проектов и в первую очередь – это механизм ГЧП.

Прецедент такого эффективного регулирования в России существует. Это практика специальной разработки законов, которые обеспечивали быстрое и эффективное решение крупных и масштабных задач: подготовка к Олимпиаде, подготовка к саммиту АТЭС, Сколково, Новая Москва. Примерно такое же регулирование предусматривается в законопроекте о территориях опережающего развития с использованием как российской, так и зарубежной практики (6).

Следующий блок по территориям опережающего развития – это непосредственно институты развития. Для создания территорий опережающего развития, управления ими и обеспечения инфраструктурой инвестиционных проектов создается специализированная профессиональная корпорация (ОАО «Развитие Дальнего Востока»). Для выигрыша конкуренции за инвесторов на очень конкурентном рынке стран АТР необходимо и профессиональное Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. «Мы говорим о поддержке экспорта, потому что изначально понимаем: малый размер рынка на Дальнем Востоке делает непривлекательным его для крупных инвестиционных проектов по изготовлению готовой промышленной продукции. Необходимо сразу искать инвестора, который будет готов и способен экспортировать продукцию на глобальные рынки», - сказал на совещании по развитию Дальнего Востока А. Осипов (9).

Он также отметил, что «одним из ключевых ограничений на Дальнем Востоке является проблема в стабильном обеспечении крупных производств рабочими кадрами. Для этого необходимо агентство по развитию человеческого капитала. На него же возлагается и задача активного привлечения населения на территорию Дальнего Востока» (9).

Важным приоритетом работы Минвостокразвития является непосредственная реализация инвестиционных проектов. Изучено 340 инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Отобран короткий список из 28 проектов. Реализация этих инвестиционных проектов позволяет на территории Дальнего Востока в ближайшие годы уже привлечь дополнительно два с лишним триллиона рублей инвестиций, создать 36 тысяч новых рабочих мест, создать дополнительные доходы в течение 10 лет в объёме 630 миллиардов рублей».

В то же время для реализации этих проектов необходимо инвестировать 99 миллиардов рублей в инфраструктуру. Министерство предложило такой блок проектов «погрузить» в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» (1), разработать критерии и процедуру их отбора. Главными критериями по отбору, по мнению разработчиков, должны являться: максимальный объём частных инвестиций на один вложенный бюджетный рубль, максимальный объём бюджетных доходов на один вложенный бюджетный рубль и максимальный экономический эффект, соответственно, осуществлённого проекта(1, 3, 6 ).

В Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока», учитывая сроки исполнения программы до 2025 года, была рассмотрена возможность дофинансирования разделов и проектов программы, в том числе с применением механизма ГЧП (1).

Почему ГЧП? Необходимость развития инфраструктуры городов и регионов России и ограниченность бюджетных инвестиций заставляют государство искать эффективные механизмы финансирования. В этих условиях государственно-частное партнерство (ГЧП) становится наиболее перспективной формой реализации крупных инвестиционных проектов в современной России. Анализ зарубежного опыта показывает, что ГЧП можно рассматривать как один из наиболее действенных механизмов повышения эффективности госинвестиций за счет привлечения капитала и управленческого опыта частного сектора. Помимо явных преимуществ для государства, ГЧП создает широкие возможности и для бизнеса, открывая ему новые сферы экономики, ранее для частных компаний недоступные.

Из общих определений (5): «Объектом ГЧП является имущество, входящее в состав транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, (либо в целом некоторая часть публичного сектора).

Под инфраструктурой понимается совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функционирования экономики и обеспечения условий жизнедеятельности населения (4).

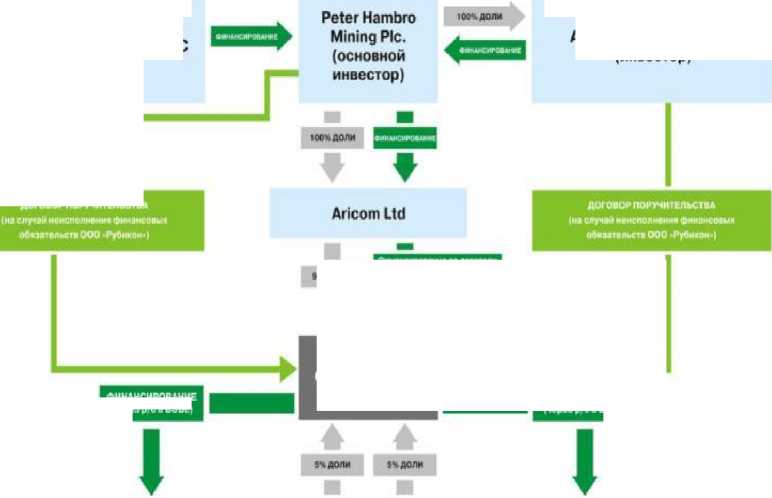

Пример схемы подтверждения финансирования промышленной части проекта в проектах «складчины» государства и бизнеса

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Международная финансовая корпорация, IFC (инвестор)

Aricom Treasury UK Ltd. (инвестор)

ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» (лромумроаамиа и строительство Кимамо-Сутарскхо ГМК)

ООО «Гаринский ГМК» (проектирование и строительство Гареме кого ГОКа)

ФИНАНСИРОВАНИЕ (через ас а ВЭБе)

Пример схемы подтверждения финансирования промышленной части проекта в проектах «складчины» государства и бизнеса

И в ГЧП проектах и в проектах «складчины» государства и бизнеса

Инвестор всегда сталкивается с рядом ключевых вопросов, от решения которых напрямую зависит скорость и эффективность реализации проекта и, как результат, размер экономической выгоды каждого из спонсоров?

Где учредить проектную Компанию ? Как минимизировать регресс и управлять проектными рисками? Как быть с регулированием и законодательными требованиями, которые «мешают»? Какие схему и источники финансирования выбрать для Проекта? Как интересы отдельных спонсоров могут повлиять на структуру и экономику проекта? Нужно ли консолидировать обязательства проектной компании на балансе основных акционеров и как этого добиться или избежать? Как определить структуру тарифа и условия предоставления услуг, чтобы соблюсти баланс коммерческих интересов спонсоров, заказчиков и кредиторов?

Государственно-частное партнерство – альтернатива бюджетному финансированию капитальных вложений при дефиците и профиците бюджета Суть государственно-частного партнерства – привлечение на контрактной основе частного сектора для более эффективного и качественного выполнения задач, относящихся к публичному сектору, в ситуации бюджетных, финансовых, мотивационных ограничений, на условиях компенсации затрат, разделения рисков , обязательств, компетенций сторон За счет привлечения опыта частного сектора и распределения риск в отношении стороны, которая способна более эффективно справиться с таким риском, можно повысить общую эффективность проекта

В России до настоящего времени на федеральном уровне не закреплено понятие государственно – частного партнерства, однако 26.04.2013 Государственной Думой в первом чтении принят законопроект «Об основах государственно – частного партнерства в РФ», в котором закрепляется данное понятие. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 данного проекта, под государственно – частным партнерством понимается взаимодействие публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании заключенного по результатам конкурсных процедур соглашения о государственно-частном партнерстве, направленного на повышение качества и обеспечение доступности предоставляемых услуг населению, а также на привлечение в экономику частных инвестиций, в соответствии с которым частный партнер принимает на себя обязательства в соответствии с ч.11 настоящей статьи, а публичный партнер принимает на себя обязательства в соответствии с ч.9 настоящей статьи.

В Российской Федерации применяются следующие механизмы государственно-частного партнерства:

Концессионное соглашение:

-

- проводится конкурс на право заключения концессионного соглашения;

-

- победитель конкурса (концессионер) осуществляет строительство или реконструкцию объекта концессионного соглашения за свой счет;

-

- земельный участок концессионеру передается в аренду (субаренду);

-

- объект концессионного соглашения является собственностью государства;

-

- возврат денежных средств осуществляется за счет эксплуатации объекта концессионного соглашения.

BOLT (строительство – владение – аренда – передача):

B - «СТРОИТЕЛЬСТВО» - строительство объекта осуществляется частным инвестором за счет собственных и (или) привлеченных средств.

O - «ВЛАДЕНИЕ» - право собственности на объект находится у инвестора до завершение проекта.

L – «АРЕНДА» - возврат инвестиций за счет арендных платежей уполномоченной компанией, которая предоставляет услуги населению.

T – «ПЕРЕДАЧА» - передача прав собственности на объект от инвестора к уполномоченной компании после осуществления всех арендных платежей.

BOOT (строительство – владение – эксплуатация – передача):

B – «СТРОИТЕЛЬСТВО» - строительство объекта осуществляется частным партнером за счет собственных и (или) привлеченных средств.

O – «ВЛАДЕНИЕ» - право собственности на объект находится у инвестора до завершения проекта.

O – «ЭКСПЛУАТАЦИЯ» - использование объекта инвестором до окончания срока действия проекта.

T - «ПЕРЕДАЧА» - передача прав собственности на объект от инвестора государству, после окончания проекта.

DBFO (проектирование – строительство – владение – управление – передача).

Данный механизм называют контрактом жизненного цикла. Акцентирование на обязанности частного партнера финансировать строительство и мероприятия по обслуживанию. Публичный партнер возмещает издержки регулярными платежами. Строительство и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры на основе контракта жизненного цикла позволяет повысить заинтересованность подрядчика в эффективности проектных решений, качестве строительства и применении более современных технологий и материалов. В итоге именно ему придется нести издержки по их дальнейшей эксплуатации, или же выплачивать неустойку за необеспечение требований к качеству и потребительским свойствам объекта.

Учитывая актуальность эффективного использования механизма ГЧП в целях развития регионов и муниципалитетов, необходимо идти по пути институционализации, дальнейшего совершенствования законодательства в области ГЧП, а также его организационного механизма, так как это позволит успешно реализовывать проекты и решать задачи устойчивого развития территорий.