Гель-пирит-настурановая конкреция из Хохловского уранового месторождения, Зауралье, Россия

Автор: Дымков Ю.М., Салтыков А.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 7 (199), 2011 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты пересмотра ранее полученных электронно-микроскопических данных с позиции «кватаронной» концепции А. М. Асхабова, которые позволили по-новому расшифровать текстуру уникальной ураново-рудной конкреции и выявить генетические взаимоотношения между кватаронными трубками гель-настурана и псевдосталактитами гель-пирита.

Гель-настуран, гель-пирит, кватаронный, псевдокристаллы, квазикристаллы, микро- и наноформы

Короткий адрес: https://sciup.org/149128531

IDR: 149128531

Текст научной статьи Гель-пирит-настурановая конкреция из Хохловского уранового месторождения, Зауралье, Россия

При описании руд Хохловского месторождения неоднократно упоминалось о находках двух пустотелых конкреций дисульфида железа с одиночными выделениями настурана от 1 до 6 мм в поперечнике и с параметром кристаллической решетки 0.5407 нм [1]. Конкреции практически не описаны, и не известно, та же это конкреция с глубины 583.3 м, что нами изучалась в 2000 г., или что-то новое. Конкреция под номером 5006-6, переданная нам для изучения рудничными геологами, взята из керна скважины. Это были обломки пирита и настурана в массе тяжелого порошка необычно крупнозернистой урановой «черни».

Вблизи отмеченного выше образца из интервала 581.6—581.3 м керна был взят образец 5006-Т-2 с настураном в виде тонкой почковидной корки, не имеющий, подобно «кватарон-ным» [2] настуранам, признаков сферолитового строения. Во многих его спектрах обнаруживается более высокое содержание урана. Состав этого гель-настурана более характерен для гидротермальной минерализации, ЭДС анализ по трем точкам показал следующие результаты, вес. %: Si (0.8, 0.83, 0.69); P (1.20, 0.86,1.05); S (0.55, 0.53,0.41); Ca (0.94,1.00,0.84); Ti (1.04, 0.63,0.82); Fe (0.38,0.53,0.58); Zr (0, 0, 2.64); U (81.44, 79.75, 77.37); Овыч (15.83, 14.99, 15.36); У (102.06, 99.04, ' 100.10).

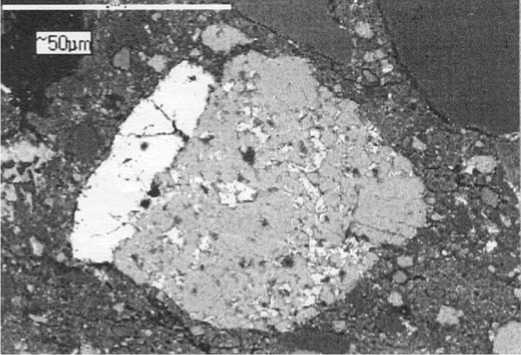

В полированном шлифе обр. 5006-2 найден настуран (рис. 1) с призальбандовой пиритовой зоной, типичной по структуре для далматов-ских прожилков. Межкристаллические пустотки в пирите выполнены настураном. Выделение гель-настурана на пиритовой зоне сохранилось в виде крустификационной щетки из трех сросшихся кристаллических «почек», пологовыпуклых, «зазубренных». На нижней поверхности почек видны грани кубических кристаллов. В песчаном цементе есть гнезда почковидных агрегатов не затронутого заметными изменениями фемолита (рис. 1). Парагенетически эти факты можно рассматривать как четкое разделение во времени образование ураноносных прожилков и Мо-сульфид-ной ступени [3].

Отчетливую цементацию обломка гель-настуранового прожилка песчаником, а также последующее образование в цементе гнезда фемолита и прожилков кварца можно рассматривать как показатель тектонического трещинообразования, а в генетическом плане как показатель близости Хохловского месторождения к месторождениям «гидротермально-осадочного» типа [4].

Основными минералогическими признаками для доказательства генетического сходства и принадлежности Хохловского и Далматовского ме сторождений к одному локатипу [5] можно считать: 1) наличие в его рудах гидротермальных прожилков, 2) признаки прохождения настураном ква-таронного [2] состояния ураноксидного геля.

В керне этой же скважины (обр. 5006—6, гл. 583.3 м) была обнаружена крупная радиогенная (~2000 мР/ч) пиритовая конкреция. По всем текстурным и структурным признакам в момент формирования минеральной массы конкреция была пустотелой и вначале заполнялась ураноксидным гелем. Можно предположить, что в массе геля одновременно вертикально вырастали многочисленные кватаронные трубки [2], в результате тектонического дробления сверху под действием силы тяжести из трещин во вскрытую часть конкреции проник гель-пирит, который заполнил окаменевшие и уже потерявшие пластичность открытые трубки, расширяя и разламывая их.

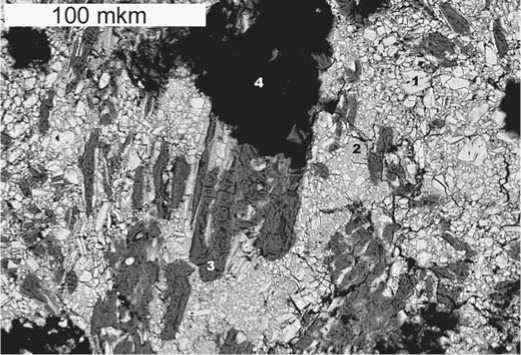

Ранее формы выделения минералов в конкреции (рис. 2) нами интерпретировались как сложные фито-морфозы настурана и пирита по древесине [6]. При б о льшем увеличении на этом снимке стали видны классические трубчатые формы. С позиции кватаронной теории [2] данный снимок можно трактовать как картину раздробления трубочных построек из гель-настурана-1 вязким гелем пири-

Рис. 1. Обломок гель-настуран-пиритовой жилы, сцементированный разнозернистым песком с включением позднего гнезда фемолита (светло-серое, левый край снимка). Гель-настуран — белый, пирит — серый, крупные округлые темносерые зерна — частицы речного песка. Обр. 5006-2. Здесь и далее изображения в отраженных электронах

Рис. 2. Раскрошенная структура диспергации (1) гель-настура-на-1 [U 56 %, Zr 4.25 %] c образованием настурана-2 [U 60.8 %, Zr 2.7 %] (2); псевдосталактиты гель-пирита (3); гнездо кварцевого песка (4), пропитанного битумоидом

та, внедрившимся через отверстие сверху. Пиритовый гель не только цементировал открытые ураноксидные трубки, но и проникал в них, разламывая их и обрастая. Следом в открытую и частично заполненную полость конкреции проникла порция более окисленного геля, сцементировавшего псевдосталактиты гель-пирита и прилипшие к ним обломки стенок настурановых трубок, а также раскрошенные трубки и диспергированные гель-настураном-2 более мелкие частицы гель-настурана-1. Гель насту -ран-2 был достаточно жидким: отходящие от «псевдосталактитов» шнуры гель-пирита смогли, скручиваясь, образовывать «восьмерки» (в центре рис. 2). Последующая массовая дис-пергация затвердевшего геля-2, по-видимому, связана с проникновением в нагретый гель-настурановый агрегат охлажденной воды.

Судя по сохранности слабоде-формированных трубчатых форм гель-настурана в псевдосталактитах пирита, перекристаллизация его круглых трубок в тетрагональные призмы произошла после или одновременно с внедрением гель-пирита и инъекции в полость конкреции гель-настура-на-2. Детали взаимоотношений между минералоидами еще требуют уточнения, так как пирит диффузионно заместил часть трубок.

В завершение картины диспергирования первичной гель-текстуры в полость конкреции среди обломков трубок и затвердевших гелей проникли обломки «алеврита», пропитанные битумоидом. Зерна «алеврита», угловатые, одного размера, напоминают диспергированный халцедоновидный гель-кварц. Битумоид из них просочился по многочисленным трещинам, что, на наш взгляд, свидетельствует о незатухающих тектонических подвижках в окружающих породах.

Одно из зерен настурана было исследовано при более сильном увеличении в отраженных электронах. На снимке непротравленного минерала при дополнительном его увеличении на экране монитора (х 3) видны создающие светло-серый фон квата-ронные микро- и наноформы. Прежде всего выделяются выпуклые формы, среди которых главное внимание приковывают фрагменты реликтов ромбоэдрических рамок. В одной из них, практически полной, удалось замерить внутренний угол (30°). Длина ее достигает 4.8 мкм. Есть и хуже сохранившиеся фрагменты рамок, корродированные по краям.

Наряду с ромбоэдрическими реликтовыми рамками отчетливо видны длинные ленты, возможно поперечные срезы пластинчатых кристаллов. Судя по ассоциации с ромбоэдрами, это могут быть реликты более высокотемпературных тонких пластинчатых кристаллов «папиршпата», в общей «температурной» последовательности развития кристаллов кальцита предшествующие образованию основных ромбоэдров. Далее в последовательности кристаллообразования классических рудных жил (Рудные горы [3]) стоят скаленоэдры, сопутствующие образованию настурана. Общий фон в электронном изображении гель-настурана создается в одних участках наноиглами и их лучистыми сростками, в других — изобилием отчетливо выпуклых мельчайших «двух- глобульных» ампул, менее выпуклых и довольно редких торов диаметром 3, длиной 1.8 мкм и малозаметных торов диаметром менее 2 мкм. По своей кристаллической структуре выделяются два «сплошных» шара диаметром 6.6 мкм. В одном из них различаются две пары малоугловых граней, разделенных одной сферической. Двухгло-бульные ампулы, срастаясь боковыми стенками, образуют вытянутые блоки и узкие «зазубренные» с двух сторон ленты, но большая часть их встречается повсюду обособленно.

На увеличенных в два раза отпечатках четкие границы между ромбоэдрами и гелем и сами фигуры исчезают, ромбоэдрические рамки становятся не различимыми. В сплошном переплетении, похожем на светлую паутину, выделяются серые пятна хаотичных агрегатов белых наноторов с черными точками ядер и тонких трубок с белыми прозрачными стенками. В этом переплетении можно выделить тонкие более «трубчатые» или «торо-вые» по составу «струи» с причудливыми границами, напоминающие следы перемещения еще не очень вязкого вещества (U-геля), находящегося в более подвижном состоянии. Тут же появляются мелкие редкие квазикристаллы в виде острых ромбов и прямоугольников размером 2.8 * 3.6 мкм, состоящих из частично упорядоченных нанотрубочек и наноторов. Едва заметны крупные прозрачные монослоевые блоки тонких параллельно сгруппированных трубок, окруженные прямоугольными рамками. Их можно рассматривать как двумерные аналоги трехмерных игольчатых квазикристаллов, отмеченных в геле ранее.

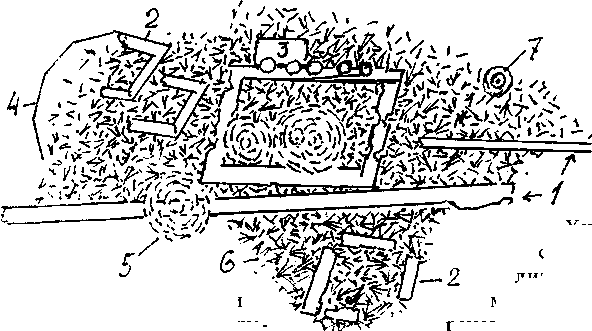

Рис. 3. Схематизированная зарисовка одного из участков поверхности микропрожилка гель-настурана:

1—3 — псевдоморфозы по реликтам замещенных гель-настура-ном кристаллов кальцита (?); 4 — реликт многогранника гель-настурана; 5 — шары в массе геля настурана, образованные вращением игольчатых пучков; 6 — вкрапленность различной густоты игольчатых сростков наноформ в массе гель-настурана; 7 — зональная глобула (торы размером внутреннего концентра)

Слои еще не срослись и заметно сдвинуты по отношению друг к другу. Никаких закономерностей — начальная стадия эволюции геля еще не кончилась. Появле- ние двумерных слоев, сдвигающихся параллельно относительно друг друга (наподобие спайности), объясняет причину образования микрочешуйчатых скоплений гель-настурана в «намывных» гнездах богатых руд в алевролитах и глинах Хохловского месторождения.

Предположительно первичная форма скопления диспергированного ураноксида обнаружена в раскрошенной гель-настурановой конкреции, сложенной черным рассыпчатым разнозернистым агрегатом «урановой черни». В составе этого агрегата под бинокуляром обнаружены многочисленные обломки относительно крупных (сторона квадрата 11 мкм) тетрагональных трубок и зональных призматических кристаллов монолитного уранинита с полуметаллическим блеском. Уранинит покрыт коркой черного матового настурана, похожего на настуран-2. В виде зональных кристаллов встречаются также обломки настурана с ядром из уранинита (22 мкм в ребре) и квадратно-ячеистые формы размером до 230 мкм в ребре. Все это — раскристаллизованные параморфозы кристаллического ураноксида (гель-настурана) по цилиндрическим трубкам кватаронита [2].

В богатых рудах Далматовского месторождения удалось наблюдать различные стадии кристаллизации кватаронных форм. В конечном виде глобулы становятся кубами или октаэдрами близкого размера, могут образоваться агрегаты более мелких параллельно сросшихся микро- и нанокристаллов, в том числе и кубов с блестящими гранями. Цилиндрические трубки становятся тетрагональными, причем если они были тонкостенны- ми, то квадратная полость сохраняется. В толстостенных трубках отверстия частично зарастают, а монолитные — рассыпаются на блоки различ- ной формы. Химический состав окристал-лизованных параморфоз из пирит-насту-рановой конкреции определила в 2000 г. О. А. Дойникова (три ЭДС анализа, АСЭМ). Ею были проанализированы две параморфозы гель-настурана-1 и псевдоморфоза настурана-2 и соответственно выявлен следующий состав, вес. %: Al (1.64, 0.47, 1.21); Si (0.59, 0.57, 0.28); P (0.95, 0,1.24); Ca (1.84,2.38,1.46); Ti (0,0.57, 0); Zr (4.25,4.77,2.74); U (75.57, 73.56, 60.78); Овыч (14.69, 14.30, 13.31); У (99.53, 96.62,' 81.02).

Для изученных нами пирит-насту- рановых конкреций удалось получить не так много новых данных, но уже известные материалы проанализированы по-новому. Прежде всего рассмотрим с кватаронных позиций данные о кристаллической структуре кубических параморфоз оксидов урана по первичным кватаритным формам затвердевшего ураноксидного геля. Расчет рентгеновской дифрактограммы черной природ-но диспергированной фракции из пиритовой конкреции (отсеяно без перетирания), выполнен в лаборатории физических методов исследования минералов группой М. Ю. Гурвича в МЕРА. Результаты показали, что основным компонентом порошка служит смесь пирита и оксида урана с близким параметром элементарной ячейки (ао= 0.538 нм). Возможно, присутствует и оксид с большим параметром решетки. О реальности этого предположения говорят дебаеграммы растертых призматических обломков перекристаллизованных в призмы трубок (ао= 0.539 нм) и обломков серого агрегата мелких трубок настурана-2 (ао= 0.536 нм) (данные Л. А. Левицкой, ИГЕМ). Очень интересно несоответствие межплоскостного расстояния dn1= 0.308 нм для оксида с а = 0.536 нм.

Как отметили минералоги ВИМС (Е. В. Коноплева и др. [7]), эталоном для Хохловских руд является настуран с параметром кристаллической решетки а0= 0.541 нм, в то время как у настурана из пиритовых конкреций этот параметр составляет

0.5407 нм. Самые низкие значения указанного параметра 0.532 нм. Пока это самая низкая граница кристалличности затвердевших гель-настуранов. Можно объяснить появление значений межплоскостных расстояний dm= 0.308 нм двухфазностью пробы — присутствием в ней микронных частиц ураноксида с а = 0.5407 нм. В процессе раскристаллизации это были естественные зародышевые промежуточные фазы в эволюции геля.

Процесс раскристаллизации и затвердения ураноксидного геля рентгенографически не изучен, тем не менее и в гидротермальных микропрожилках, и в конкреции нами выявлены наиболее информативные типоморфные призна- ки генетического сходства между рудами Хохловского и Далматовского и, возможно, других геологически и структурно сходных месторождений урана в зоне Среднего Зауралья.

Список литературы Гель-пирит-настурановая конкреция из Хохловского уранового месторождения, Зауралье, Россия

- Месторождения урана в речных палеодолинах Уральского региона / Сост. А. Б. Халезов; науч. ред. Г. А. Машковцев. М.: ВИМС, 2009. 145 с.

- Асхабов А. М. Кватаронный механизм образования наночастиц и ультрадисперсных материалов // Наноминералогия. Ультра и микродисперсное состояние минерального вещества. СПб.: Наука, 2005. С. 61-90.

- Дымков Ю. М. Парагенезис минералов урансодержащих жил. М.: Недра, 1985. 206 с.

- Машковцев Г. А., Коченов А. В., Халдей А. Е. О гидротермально-осадочном образовании стратиформных урановых месторождений в фанерозойских депрессионных структурах // Редкометально-урановое рудообразование в осадочных породах. М.: Наука, 1995. С. 37-41.

- Юшкин Н. П. Проблема типоморфизма минералов // ЗВМО, 1972. Ч. 101. Вып. 2. С. 223-236.

- Волков Н. И., Дымков Ю. М., Дойникова О. А., Диков Ю. П. Минералогические особенности урановых руд Хохловского месторождения, подготовленных для подземного выщелачивания // Подземное и кучное выщелачивание урана, золота и других металлов / Под ред. М. И. Фазлуллина. Руда и металлы. Т. 1. Уран. М., 2005. С. 60-69.

- Коноплев А. Д., Марков С. И., Долбилин С. И. и др. Материалы по геологии урана, редких и редкоземельных металлов: Информ. сборник. М., 2002. Вып. 144. С. 131-141.