Гельминтофауна крупных хищников района Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника

Автор: Вавилова Ольга Валентиновна, Кораблев Николай Павлович, Волков Николай Олегович, Огурцов Сергей Сергеевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведено гельминтоовоскопическое исследование экскрементов бурого медведя, волка и рыси с целью определения видового состава их гельминтофауны. Экстенсивность инвазии медведей составила 54,4%, доминирующий вид гельминтов - Baylisascaris transfuga, выявленный в 42,6% проб. У волков на территории Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповединка паразитирует не менее 4 видов гельминтов, а доля проб, в которых были обнаружены яйца паразитов, составила 80%. Преимущественно обнаружены Thominx aerophilus и Spirometra erinacei-europaei, причем последний вид является зоонозом. Яйца гельминтов, обнаруженные в 47,05% проб экскрементов рыси, принадлежат преимущественно Spirometra erinacei-europaei и Hepaticola hepatica. Состав кормового рациона хищных животных в значительной степени оказывает влияние на формирование гельминтофауны.

Заповедник, хищные млекопитающие, гельминты

Короткий адрес: https://sciup.org/146116618

IDR: 146116618 | УДК: 619.995.1:639.1.092.3(470.3)

Текст научной статьи Гельминтофауна крупных хищников района Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника

Введение. Дикие животные, населяющие территорию заповедника, испытывают влияние различных естественных факторов, регулирующих их численность: доступность и достаточность кормов, макроклиматические условия, хищничество, наличие пригодных для жизни природных условий, инфекционные и инвазионные болезни.

На территории Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника (ЦЛГПБЗ, запад Тверской обл.) отмечены 56 видов млекопитающих (Желтухин и др., 1995), из которых для настоящего исследования были выбраны крупные хищники: серый волк (Canis lupus, Linnaeus, 1758), бурый медведь (Ursus arctos, Linnaeus, 1758) и евразийская рысь (Lynx lynx, Linnaeus, 1758).

В регионах Центрального федерального округа определяется устойчивое сокращение ресурсов рыси: численность животных в 2010 г.

-40 - сократилась почти на 30% (Мошева, Губарь, 2011). На территорию заповедника и охранной зоны регулярно заходят около 17 рысей (Желтухин, Желтухин, 2005). Всестороннее изучение состояния популяции может позволить выявить новые факторы, влияющие на численность животных.

Количество волков на территории заповедника изменялось с течением времени: в 30-е гг. прошлого века отмечали редкие заходы; в послевоенные годы этот вид встречался более часто (численность оценивалась в районе 19 ос.), а в последние годы на территории заповедника и охранной зоны обитает 12-18 волков (Кочетков, 2005, Бологов, Бологов, 2012). Волки влияют на нормальное функционирование популяций различных видов животных, охотясь в первую очередь на ослабленных и больных особей. Часть рациона волка составляет падаль. Подобные особенности трофических связей приводят к интенсивному заражению его гельминтами и выводят этого хищника на одно из первых мест в распространении гельминтозов в дикой природе. Учитывая способность к миграции на большие расстояния, возможна диффузная контаминация природных и культурных пастбищных территорий инвазионными элементами паразитов.

Бурый медведь - ключевое звено многих трофических цепей. Проведенный в 2010 г. учет медведей в Тверской обл. показал некоторое увеличение численности этих животных (Губарь, 2011). Хищные животные нередко являются резервуарными хозяевами для ряда гельминтов, общих для диких и домашних животных, а также человека. Данные о гельминтофауне животных рассматриваемой территории крайне ограничены и связаны в первую очередь с исследованиями распространения трихинеллеза среди волков (Савинов, Головин, 1960; Casulli et al. 2001).

В связи с этим целью нашего исследования стало изучение фауны гельминтов бурого медведя (Ursus arctos), волка (Canis lupus) и рыси (Lynx lynx), обитающих на территории ЦЛГПБЗ.

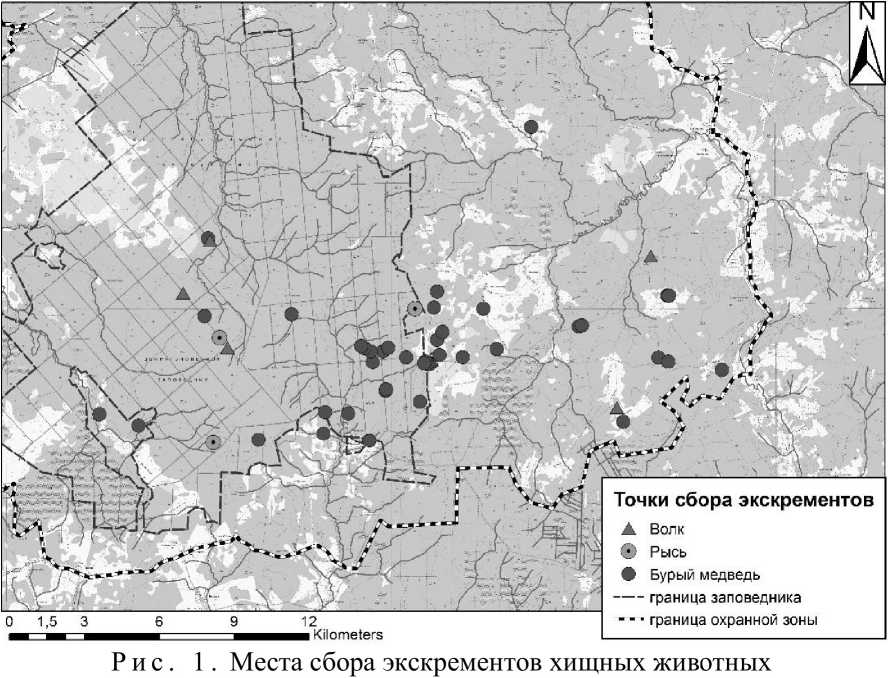

Методика. Материалом для исследования послужили образцы фекалий, отобранные на территории заповедника и его охранной зоны (географические координаты: 56е 26г- 56с 39г с.ш., 32е39г - ЗЗе 01г в.д.).

Сбор материала осуществляли с 2013 по 2015 гг. Пробы кала этикетировали с указанием даты сбора, видовой принадлежности образца, помещали в пластиковые пакеты и замораживали. Координаты места сбора регистрировали с помощью персонального GPS-навигатора (рис. 1).

Гельминтоовоскипическое исследование кала осуществляли флотационным методом с использованием раствора сульфата цинка плотностью 1,25 г/см3, при этом каждую пробу экскрементов исследовали троекратно. Определение яиц гельминтов проводили с использованием специализированной литературы (Котельников, 1984, Черепанов и др., 2001). Видовая принадлежность некоторых выявленных паразитов (стронгилят, дифиллоботриид) не была установлена, т.к. для их идентификации необходимо наличие половозрелых особей гельминтов.

Всего было исследовано 143 пробы фекалий от 3 видов млекопитающих: 89 проб от медведей, 17 проб от рысей и 37 проб от волков. Принадлежность экскрементов тому или иному виду млекопитающих определялась на основании формы и размера фекалий и отпечатков следов около места сбора образца. В связи с тем, что определение индивидуальной принадлежности образцов не проводилось, мы не можем исключить возможности принадлежности нескольких проб фекалий одному и тому же животному.

Результаты и обсуждение. При исследовании фекалий, полученных от бурого медведя, обнаружены три вида гельминтов, два из которых относятся к нематодам - Baylisascaris transfuga (Strongylata) Strongilata sp., и один к цестодам - представитель семейства

Diphyllobothriidae. Доля проб экскрементов, в которых были обнаружены яйца гельминтов, составила 54,4%. При этом смешанная инвазия, представляющая собой сочетание В. transfuga+Strongylata sp., выявлена в 8,1% зараженных проб. Доминирующим видом гельминтов у медведей является В. transfuga, выявленная в 42,6% проб, Strongylata sp. отмечается в 7,4%, a Diphyllobothrium sp. - в 4,4% проб. Яйца гельминтов преимущественно обнаруживались в пробах, собранных в период с августа по октябрь, и не встречались в пробах, полученных в весенний период.

По данным L.L Rogers, и S.M. Rogers (1976) В. transfuga относится к космополитам и паразитирует как у диких медведей, так и зоопарковых животных Европы, Австралии, Азии и Сев. Америки. По сведениям В.Е. Пасечника (2010) В. transfuga - это повсеместно распространенный на территории РФ паразит медведей; экстенсивность его инвазии может составлять 5,88 - 85,7% в природных условиях и на территории охотхозяйств, и 66,7-100% - в условиях зоопарков и цирков. По результатам ряда исследований представители Strongylata sp. и Diphyllobothrium sp. регулярно встречаются в экскрементах медведей; экстенсивность инвазии при этом может достигать 1,72 - 15,0% и 3,15 -18,63% соответственно (Туманов, 2003; Транбенкова, 2006; Пасечник, 2010; Есаулова и др., 2012).

В экскрементах волков были обнаружено 4 вида гельминтов: нематоды Thominx aerophilus, Trichocephalus vulpis, трематода Alaria alata и цестода Spirometra erinacei-europaei. Волки оказались на 80% поражены гельминтами, причем отмечалась как моноинвазия, так и смешанная инвазия: сочетание Th. aerophilus + 5. erinacei-europaei найдено в 37,5%, Th. aerophilus + A. alata - в 12,5% случаев. В равной степени волки оказались заражены Th. aerophilus и 5. erinacei-europaei. В 7,4% проб выявлено наличие Т. vulpis. Состав кормовой базы волка является одним из основных экологических факторов в становлении фауны гельминтов данного вида животного (Туманов, 2003); до 87,5% видов гельминтов волк приобретает вместе с добытой пищей (Юшков, 1995). На территории Тверской обл. во все сезоны года отмечаются случаи выявления спарганоза дикого кабана (Быков, 2004), который, наряду с лосем, составляет основу рациона волка. Кабан выступает в роли одного из дополнительных хозяев для лентецов 5. erinacei-europaei; в его тканях развиваются личинки - плероцеркоиды. Заглатываемые с тканями добытого кабана, плероцеркоиды развиваются в кишечнике волка до имагинальной стадии спирометры. 5. erinacei-europaei является космополитом и, по-видимому, способна осваивать новые территории; она обнаруживается на Дальнем Востоке и Европейской части России, в Белоруссии, в странах Юго-Восточной Азии, в Австралии и Южн. Америке (Романенко и др., 2003; Анисимова и др., 2011). В связи с возможностью заражения спарганозом человека, требуется более тщательное изучение ареала распространения 5. erinacei-europaei и выявления круга дефинитивных и дополнительных хозяев в ЦЛГПБЗ и на прилегающих территориях. A. alata и Th. aerophilus являются типичными представителями гельминтофауны волка с экстенсивностью инвазии 26,1 - 91,2% и 8,9 - 18,2% соответственно (Туманов, 2003, Масленникова, 2005, Анисимова и др., 2011, Крючкова, 2012, Ромашова и др., 2014).

Доля проб экскрементов рысей, в которых были обнаружены яйца гельминтов, составила 47,05%, моноинвазия Th. aerophilus отмечена в 17,65%, 5. erinacei-europei - в 29,4% всех проб, смешанная инвазия 5. erinacei-europei + Hepaticola hepatica составила 25% от количества выявленных инвазированных проб. Н. hepatica паразитирует в междольчатой соединительной ткани печени зайцеобразных и грызунов, причем яйца при жизни хозяина в окружающую среду не выделяются. Распространяются они с фекалиями хищных млекопитающих (рысей, енотовидных собак, лисиц, соболей и пр.), в пищеварительном тракте которых происходит переваривание печени зайцеобразных и грызунов и транзитный выход яиц паразита. Частота встречаемости у рыси Th. aerophilus, по данным из литературных источников, в целом не превышает 10% (Туманов, 2003; Субботин, 2011), а экстенсивность инвазии 5. erinacei-europei может достигать 25% (Субботин, 2011).

Заключение. На медведях, населяющих территорию ЦЛГПБЗ, паразитирует, по меньшей мере, три вида гельминтов, доминирующим из которых является В. transfuga. Экстенсивность инвазии бурого медведя составила 54,4%; яйца преимущественно обнаруживались в пробах, собранных в период с августа по октябрь. У волков выявлено 4 вида гельминтов; в большей степени они заражены Th. aerophilus, А. alata и S', erinacei-europaei, причем последний вид является зоонозом. Экстенсивность инвазии паразитами у волков составила 80%, что значительно выше, чем у других хищников данной выборки. У рыси выявлено 3 вида гельминтов, которые характерны и для других видов хищных млекопитающих. Доля проб экскрементов, в которых были обнаружены яйца гельминтов, составила 47,05%. Высокая степень экстенсивности инвазии рыси 5. erinacei-europei (29,4%) делает данного хищника, наряду с волком, основным распространителем указанного паразита на территории ЦЛГПБЗ и его охранной зоны. На формирование гельминтофауны хищников в значительной степени оказывает влияние состав их кормовой базы.

Выражаем благодарность заместителю директора по науке ЦЛГПБЗ кандидату биологических наук А. С. Желтухину за помогць в организации работ.

Список литературы Гельминтофауна крупных хищников района Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника

- Анисимова Е.И., Полоз С.В., Субботин А.М. 2011. Гельминты хищных млекопитающих (семейство Canidae, Fischer, 1817) в естественных условиях и на зверофермах. Минск: Беларус. навука. 236 с.

- Бологов В.В., Бологов В.П. 2012. Комплексные исследования по волку в Центрально-Лесном заповеднике//Многолетние процессы в природных комплексах заповедников России: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 80-летию Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника. Великие Луки. С. 355-361.

- Быков А.А. 2004. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя дикого кабана при спарганозе. Автореф….канд. вет. наук. М. 20 с.

- Губарь Ю.П. 2011. Бурый медведь//Состояние охотничьих ресурсов в Российской Федерации в 2008-2010 гг. Информационно-аналитические материалы. Охотничьи животные России (биология, охрана, ресурсоведение, рациональное использование). М.: Изд-во Физическая культура. Вып. 9. С. 153-162.

- Дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок возбудителей: атлас. 2001/Ред. А.А. Черепанов. М.: Колос. 76 с.

- Есаулова Н.В., Найденко С.В., Лукаревский В.С., Эрнандес-Бланко Х.А., Сорокин П.А., Литвинов М.Н., Маслов М.В., Котляр А.К., Рожнов В.В. 2010. Паразитофауна хищных млекопитающих Уссурийского заповедника//Российский паразитологический журнал. № 4. С. 22-28.

- Есаулова Н.В., Середкин И.В., Коняев С.В., Малкина А.В., Борисов М.Ю. 2012. Фауна гельминтов медведей острова Сахалин и юга Дальнего Востока России//Российский ветеринарный журнал. №4. С. 16-19.

- Желтухин А.С, Авданин В.О., Истомин А.В. 1995. Флора и фауна заповедников. Позвоночные животные Центрально-лесного заповедника. Земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (Аннотированные списки видов). М.: Наука. 46 с.

- Желтухин А.С., Желтухин С.А. 2005. Методические основы мониторинга популяции рыси в Центрально-Лесном государственном природном биосферном заповеднике//Методические рекомендации по ведению мониторинга на ООПТ (на примере ЦЛГПБЗ). М. С. 114-143.

- Котельников Г.А. 1984. Гельминтологические исследования животных и окружающей среды. М.: Колос. 208 с.

- Кочетков В.В. 2005. Методы и методики изучения экологии и поведения волка в рамках исследований по биологическому мониторингу//Методические рекомендации по ведению мониторинга на ООПТ (на примере ЦЛГПБЗ). Москва. С. 144-174.

- Масленникова О.В. 2005. Гельминтофауна промысловых животных в природных биоценозах Кировской области. Автореф….канд. биол. наук. М. 20 с.

- Мошева Т.С., Губарь Ю.П. 2011. Рысь//Состояние охотничьих ресурсов в Российской Федерации в 2008-2010 гг. Информационно-аналитические материалы. Охотничьи животные России (биология, охрана, ресурсоведение, рациональное использование). М.: Физическая культура. Вып. 9. С. 77-86.

- Пасечник В.Е. 2010. Распространение и видовой состав гельминтов и кокцидий у бурых медведей Российской Федерации//Российский паразитологический журнал. № 1. С. 15-21.

- Романенко Н.А., Горохов В.В., Сергиев В.П., Максимов А.А., Киселев А.А., Москвин А.А., Успенский А.В., Лутовинов В.И. 2003. Спирометроз (спарганоз) животных и человека//Медицинская паразитология и паразитарные болезни. № 3. С. 56-60.

- Ромашова Е.Н., Рогов М.В., Ромашов Б.В., Никулин П.И. 2014. Гельминты диких плотоядных Воронежской области: эколого-фаунистический анализ//Российский паразитологический журнал. № 1. С. 23-33

- Савинов В.А., Головин О.В. 1960. О трихинеллезе у волков и гельминтофауне хищных млекопитающих Калининской области//Научные труды калининского отделения МОИП. Вып. 2. С. 97-99.

- Субботин А.М. 2011. Паразитарные системы диких копытных и плотоядных и основы профилактики паразитозов на территории Беларуси. Автореф…канд. биол. наук. Витебск. 20 с.

- Транбенкова Н.А. 2006. Гельминтозные инвазии бурого медведя Камчатки//Бурый медведь Камчатки: экология, охрана и рациональное использование. Владивосток: Дальнаука. С. 137-142.

- Туманов И.Л. 2003. Биологические особенности хищных млекопитающих России. Спб.: Наука. 448 с.

- Casulli A., La Rosa G., Amati M., Pozio E. 2001. High prevalence Trichinella nativa infection in Wolf (Canis lupus) populations of Tvier and Smolensk regions of European Russia//X International Conference on Trichinellosis. 20-24 August 2000. Parasite Jornal de la Societe Francaise de Parasitologie. Supplement au no 2. Annales De Parasitologie humaine et comparee. Vol. 8. P. 88-89.

- Rogers L.L., Rogers S.M. 1976. Parasites of bears: a review//Bears -their biology and management. Switzerland.: Morges. P. 411-430