Гельминты и гельминтозы домашних оленей горно-таежной зоны Якутии

Автор: Григорьев И.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются гельминты и гельминтозы домашних оленей в горно-таежной зоне Якутии. Сделаны выводы о благоприятных условиях зоны для представителей гельминтов и их многочисленных видов паразитирующих у домашних северных оленей.

Олени, гельминты, гельминтозы, горно-таежная зона, якутия

Короткий адрес: https://sciup.org/14083959

IDR: 14083959 | УДК: 619:616.995.1

Текст научной статьи Гельминты и гельминтозы домашних оленей горно-таежной зоны Якутии

Введение. До середины 80-х гг. прошлого столетия оленеводство Якутии развивалось хорошими темпами, на 1981 г. пришелся пик общей численности оленей в количестве 380 тыс. гол. Тогда Якутия была одним из крупнейших оленеводческих регионов России и по производственно-экономическим показателям находилась на передовых рубежах. Однако со временем положение в оленеводстве стало ухудшаться, наметился спад производства продуктов оленеводства. Резкое сокращение поголовья оленей было связано с аграрной реформой, которая привела к распаду крупных оленеводческих совхозов. По состоянию 1 января 1997 г. поголовье оленей составляло всего 217,6 тыс. гол., оленеводство с высокорентабельной отрасли превратилась в убыточную [1]. К концу 90-х гг. поголовье оленей уменьшилось в 2 раза. Ежегодно наблюдается падеж оленей от истощения, травли хищниками (волками), потерь и угона домашних оленей с дикими оленями. В оленеводческих хозяйствах не хватает опытных пастухов-оленеводов, не обеспечивается как раньше круглосуточное дежурство и смотр оленей в стадах, что способствует их падежу от болезней органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, инфекционных и паразитарных болезней. Ранее инвазионные болезни домашних оленей и видов гельминтов, паразитирующих у северных оленей в Якутии, были исследованы М.Г. Сафроновым [2], С.И. Исаковым [3], Л.М. Коколовой [4].

Цель исследований . Изучение гельминтов и гельминтозов северных оленей в горно-таежной зоне Якутии.

Результаты исследований и их обсуждение . Анализ гельминтофауны северного оленя горнотаежной зоны показал, что из 37 видов гельминтов, ранее регистрированных у северных оленей на территории Якутии, в горно-таежной зоне паразитируют 27 видов, относящихся к 3 классам: Trematoda (Rudolphi, 1808) – 3 вида , Cestoda (Rudolphi, 1808) – 10, из них 4 вида тениид в личиночной стадии, Nematoda (Rudolphi, 1808) – 14 видов .

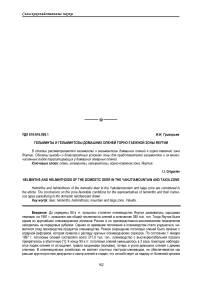

Гельминты класса Trematoda (Rudolphi, 1808) представлены тремя видами рода Paramphistomum (Fi-schoeder, 1901): Paramphistomum cervi (Zeder,1790), Cotylophoron Stiles et Goldberger, 1910, Cotylophoron skrjabini Mizkewitsch, 1958. В Горном, Нерюнгринском, Алданском районах обнаружен 1 вид трематоды Pa-ramphistomum cervi (Zeder,1790), в Момском и Оймякомском районах из представителей Cotylophoron обнаружен 1 вид – Cotylophoron skrjabini Mizkewitsch, 1958 (рис. 1), в Нюрингринском и Алданском районах 2 вида – Cotylophoron Stiles et Goldberger, 1910, Cotylophoron skrjabini Mizkewitsch, 1958. Трематод находили на ворсинках в рубце оленей, котилофорон и парамфистом в большом количестве обнаруживали у взрослого поголовья оленей. В рубце одного оленя было до 2150 экз. котилофорон этого вида. В некоторых стадах Оймяконского и Нерюнгринского районов установлена зараженность оленей парамфистомами до 75 % оленей.

Рис. 1. Трематода – котилофороны от северных оленей

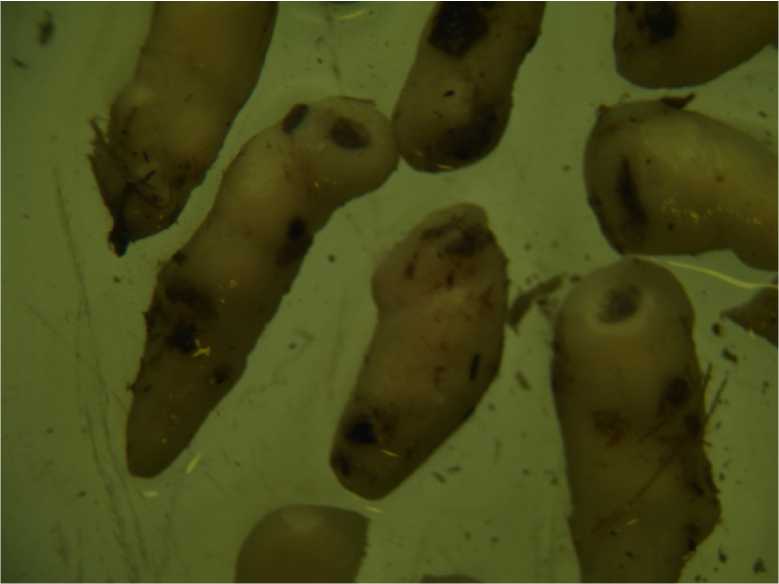

У оленей выявлены гельминты класса Cestoda (Rudolphi, 1808), обнаружены 10 видов цестод, из них 4 вида паразитируют в личиночной стадии. Цестодами рода Moniezia – Moniezia expansa (Rudolfi, 1810) Blanchad, 1891, Moniezia (Moniezia) rangiferina Kolmakov, 1938, Moniezia (Moniezia) benedini (Moniez,1879) Blanchard, 1891, Moniezia(Baeriezia) baeri Skrjabin, 1931 – были инвазированы телята оленей текущего года рождения до 95 %, а цестодами рода Avitellina Gough, 1911 – Avitellina centripunctata (Rivolta, 1874) Gough, 1911, рода Thysaniezia Skrjabin, 1926 – Thysaniezia giardi (Monez, 1879) – в Алданском и Нерюнгринском районах. У оленей паразитируют 4 вида цестод личиночной стадии. Это Echinococcus granulosus (larva) Batsch, 1786 (рис. 2) (зараженность оленей в горно-таежной зоне составляет до 7,5 %) и 3 вида цистицерков Cysticercus parenchimatosa (larva) Puschmenkov, 1945 (заражается преимущественно молодняк до девяти месяцев от 23,6 до 84,6 %, взрослое поголовье от 7,3 до 46,7 %), Cysticercus tarandi (larva) Monies, 1879 (заражение оленей от 2,5 % в мышцах сердце у молодняка до 3 лет и до 5,6 % чаще обнаруживается в скелетной мускулатуре у оленей старше 3 лет, а с возрастом экстенсивность и интенсивность увеличиваются), Cysticercus tenuicollis (larva) Pallas, 1766 (личинки обнаруживаются у оленят, начиная с 4-, 6-месячного возраста, максимальная экстенсивность заражения наблюдалась в возрасте 1–2 лет от 0,2 до 2 %). Зараженность оленей цистицерками была зарегистрирована во всех оленеводческих хозяйствах горно-таежной зоны Якутии. Прижизненная диагностика цистицерков не разработана. Диагноз эхинококковой и цистицеркозной инвазии ставят только по данным вскрытия и обнаружения эхинококковой цистицерков в мясе и внутренних орган. При проведении нами осмотра отдельных органов и тканей в печени было обнаружено сильное поражение цистицерками. Так, в печени их насчитывалось 101, на языке – 50, на сердце – 174, значительно больше было в мышцах туловища.

Рис. 2. Эхинококковая циста в печени оленя

Основным источником распространения этих инвазий являются волки, собаки. Половозрелыми эхинококками инвазированы до 44,7 % волков, тениидозами – до 23,4 % оленегонных собак.

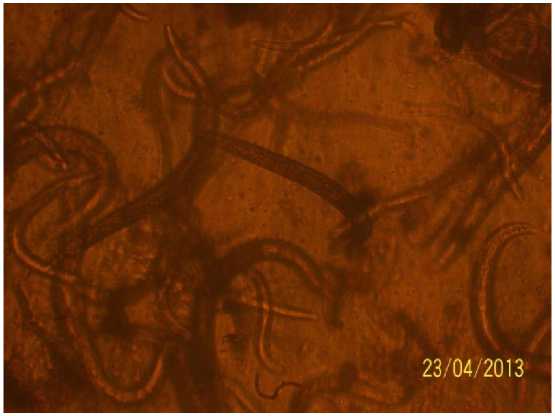

Гельминты класса Nematoda (Rudolphi, 1808) представлены 8 родами 23 видами, из них наиболее часто встречается 14 видов нематод: Skrjabinema Weretschagin, 1926 – Skrjabinema tarandi Skrjabin et Mizke-witsch, 1930, Strongylata род Ostertagia – Ostertagia (Ostertagia) gruhner Skrjabin, 1929, Ostertagia (Ostertagia) trifurcate Ramsom, 1907, Ostertagia (O.) tarandi, Ostertagia (O.) arctica Mizkewitsch, Ostertagia (O.) circumcincta (Stadelmann, 1894) Ransom, 1907, Ostertagia (O.) antipini Matshulsky,1950, род Trichostrongylus Loos, 1905 – Trichostrongylus Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879) Railliet et Henry, род Nematodirus Ransom, 1907 – Nematodirus skrjabini Mizkewitsch, 1929, род Nematodirella Vorke et Maplestone, 1926 – Nematodirella longissi-mespiculata (Romanowitsch, 1915) Skrjabin et Schikhobalova, 1952, род Trichocephalus Schrank, 1788 – Tricho-cephalus massimo Mizkewitsch, 1929, Trichocephalus basko Mizkewitsch, 1929, род Elaphostrong Сameron, 1931 – Elaphostrongylus rangiferi Mizkewitsch, 1958, род Dictyocaulis Railliet et Henry, 1907 – Dictyocaulis eckerti Skrjabin, 1931. Самым распространенным из них является нематода Dictyocaulis eckerti, вызывающая у оленей заболевание диктиокаулеза, которое распространено во всех оленеводческих хозяйствах и протекает в виде эпизоотии, при сильной инвазированности молодняка диктиокаулюсами. Они плохо переносят зимовку, задерживаются в росте и развитии, у них понижается иммунитет, повышается восприимчивость к другим болезням. Из исследованных нами телят оленей на инвазированность диктиокаулюсами в разных хозяйствах было обнаружено от 20,5 до 50 % оленят, подверженных этому заболеванию. Сезонная динамика заболевания диктиокаулезом изучалась в период сентября текущего года по сентябрь последующего года. Результаты исследований, характеризующих динамику диктиокаулезной инвазии, показали, что у оленят текущего года рождения пик болезни наступает в августе-сентябре, в частности, явные клинические признаки проявлялись в августе, особенно в дождливый год, когда личинки диктиокаул во внешней среде развиваются за короткий промежуток времени, через 5–6 дней они становятся инвазионными (рис. 3). Оптимальной температурой развития личинки диктиокаулюсов во внешней среде является +16- +28 ºС. У молодняка прошлого года рождения пик инвазии приходился на март-май, клинические признаки были отмечены, начиная с марта, в момент значительного скопления половозрелых гельминтов в легких.

Рис. 3. Инвазионные личинки диктиокаулюсов

В процессе исследований также были обнаружены личинки лингватул Linguatula serrata (рис. 4).

В Момском и Оймяконском районах зараженность лингвату л езом регистрирована у б о лее 50 % оленей.

Рис. 4. Личинка лингватулы

Легочная форма элафостронгилеза была зарегистрирована у домашних оленей тундровой зоны в Оленекском районе, позже ее обнаружили и в горно-таежной зоне Якутии – в Момском и Оймяконском районах. Инвазированность оленей в стадах колеблется от 20 до 80 %. При исследовании слизи из просветов бронхов и трахеи, а также содержимого паразитарных узелков, обнаружено большое количество энергично двигающих личинок элафостронгилесов (до 30 экз.). При затяжной форме болезни у оленей наблюдается слизистое гнойное истечение из носовых ходов, а с ними выделяются живые личинки элафостронгилеса. В отдельные годы от элафостронгилеза может погибнуть большое количество молодняка, чем наносится значительный ущерб оленеводческим хозяйствам. Из 14 видов нематод, паразитирующих у северного оленя, 12 видов являются специфичными только для этого вида животных.

Заключение . Таким образом, нами установлено, что гельминтофауна домашних оленей в условиях горно-таежной зоны Якутии достаточно разнообразна и представлена 27 видами гельминтов, 3 классами: Trematoda (Rudolphi, 1808) – 3 вида , Cestoda (Rudolphi, 1808) – 10 ( из них 4 вида тениид в личиночной стадии), Nematoda (Rudolphi, 1808) – 14 видов. Подробное изучение видового состава гельминтов дает наиболее полное представление об их ассоциации и эпизоотической ситуации по гельминтозам северных оленей в данном регионе.