Гемангиома полости носа и рецидивирующие носовые кровотечения

Автор: Апостолиди К.Г., Савчук О.В., Гладышев И.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 2 т.4, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140187735

IDR: 140187735 | УДК: 616.213.6-006.3.311.3-036.87-005.1

Текст краткого сообщения Гемангиома полости носа и рецидивирующие носовые кровотечения

Носовые кровотечения (НК) относятся к чрезвычайно опасным осложнениям хирургических вмешательств, а также ряда заболеваний полости носа, околоносовых пазух, носоглотки, а также других органов и систем. Больные с НК составляют 20% всех ургентных ЛОР-больных (В.Т. Пальчун и соавт., 1998). Нередко кровотечения носят упорный, рецидивирующий, угрожающий жизни характер. В таких случаях консервативные методы остановки НК не эффективны, что заставляет прибегать к хирургическим способам остановки кровотечения. По данным различных авторов хирургические вмешательства при носовых кровотечениях применяются в 4–17% случаев (M. Mikolaj, O. Tobrman, 1987).

Современные средства диагностики, такие как видеоэндоскопия и лучевые методы исследования, во многом облегчают борьбу с носовым кровотечением, поскольку способствуют топическому определению его источника. А это, в свою очередь, определяет выбор метода остановки носового кровотечения и его эффективность.

Если источник НК определен, применяют радио- или электрокоагуляцию кровоточащего участка слизистой оболочки. Если же источник не удается определить, выполняют переднюю и заднюю тампонаду полости носа. При неэффективности тампонады прибегают к эндоваскулярной селективной эмболизации кровоточащего сосуда или перевязке ветвей сонных артерий.

Приводим случай хирургического лечения пациентки с кровоточащим новообразованием полости носа.

Больная Т., 72 лет поступила в НМХЦ им. Н.И. Пирогова с диагнозом носовое кровотечение, новообразование полости носа.

Из анамнеза известно, что НК беспокоят в течение 15 лет. В дебюте заболевания они были незначительными и купировались, как правило, самостоятельно. Через 7 лет присоединилось затруднение носового дыхания слева, установлен диагноз «новообразование левой половины

Рис. 2. Первая серия КТ-сканограмм. Новообразование локализуется в полости носа; есть подозрение на прорастание в левую верхнечелюстную пазуху

Рис. 1. Эндоскопическая картина полости носа. Визуализируется новообразование полости носа» и рекомендовано выполнение компьютерной томографии, однако обследование по месту жительства проведено не было. С течением времени НК стали носить упорный характер, длились по 2–3 дня. За последний год состояние значительно ухудшилось, имел место эпизод массивной кровопотери, больная была госпитализирована в отделение реанимации одной из городских больниц г. Москвы. После стабилизации состояния была выполнена КТ, однако в тех медицинских учреждениях, куда обращалась пациентка, в хирургическом лечении было отказано. С признаками продолжающегося НК пациентка поступила в экстренном порядке в отделение отоларингологии НМХЦ им. Н.И. Пирогова. При эндоскопическом обследовании выявлено опухолевидное новообразование полости носа, напоминающее гемангиому (рис. 1).

НК было купировано, больная соматически компенсирована. Однако определение дальнейшей тактики ведения больной встретило ряд трудностей.

Во-первых, качество КТ-сканограмм, с которыми поступила больная, не позволяло достоверно определить источник и характер роста новообразования (рис. 2).

После повторной КТ стало возможным однозначно трактовать результаты обследования. Новообра- зование исходило из средне-верхних отделов перегородки носа, не имело инфильтративного роста, не прорастало в клетки решетчатого лабиринта и верхнечелюстную пазуху и распространялось только в левый общий носовой ход (рис. 3).

Таким образом, были определены показания к удалению новообразования. Однако, ввиду наличия у пациентки тяжелой сопутствующей патологии (митрально-аортальный порок сердца, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, хронический гломерулонефрит) после консультации врачами отделения анестезиологии от проведения общей анестезии рекомендовано воздержаться. Несмотря на возмож-

ные осложнения, с известной долей риска мы решились на операцию под местной анестезией, т.к. имеем в клинике оснащение для радиоволновой хирургии, позволяющей выполнять подобные операции с минимальными кровопотерей и травмой окружающих тканей. Больной выполнено удаление новообразования левой половины полости носа с использованием метода радиоволновой хирургии аппаратом «Сургитрон» (Ellman International, Inc., США).

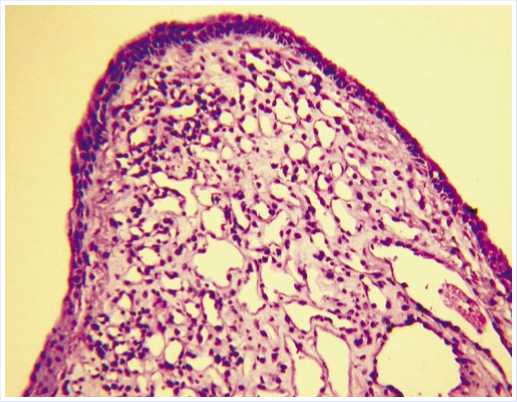

Патоморфологическим субстратом новообразования являлась гемангиома, покрытая респираторным эпителием (рис. 4, 5).

Операцию пациентка перенесла хорошо, послеоперационный период протекал гладко, на 2-е сутки давящие гемостатические тампоны из носа удалены, кровотечения не было. Еще трое суток наблюдалась в отделении, а затем была выписана под амбулаторное наблюдение оториноларинголога. Нам известно, что в течение года рецидивов носовых кровотечений не было.

Таким образом, интерес данного наблюдения, на наш взгляд, заключается в следующем:

-

1. Противоречивость первичной рентгенологической картины способствовала удлинению анамнеза заболевания (кровотечения беспокоили по несколько раз в месяц в течение 15 лет).

-

2. Повторное выполнение КТ дало возможность выбрать адекватную тактику лечения.

-

3. Использование метода радиоволновой хирургии позволило практически бескровно удалить сосудистую опухоль под местной анестезией у соматически отягощенной пациентки.

Рис. 3. Повторная серия КТ-сканограмм. Новообразование не имеет инфильтративного роста, прорастания в околоносовоые пазухи нет

Рис. 4. Вид удалённого новообразования

Рис. 5. Гистологическая картина удаленного новообразования (окраска гематоксилин-эозин; ув. х 50): ангиома, покрытая респираторным эпителием