Гемангиома тонкой кишки

Автор: Шахназарян А.М., Шахназарян Н.Г., Боташева В.С., Сахаров В.А., Ищенко А.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 2 т.11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140188543

IDR: 140188543 | УДК: 616.341-006.311-089

Текст статьи Гемангиома тонкой кишки

-

1 Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь

-

2 Ставропольская краевая клиническая больница, Ставрополь

-

3 Грачевская центральная районная больница, Грачевка, Ставропольский край, Российская Федерация

УДК: 616.341-006.311-089

GEMANGIOMA OF THE SMALLINTESTINE

Опухоли тонкой кишки – разнообразная по морфологической структуре группа новообразований. Одной из разновидностей таких опухолей является гемангиома. Гемангиома тонкой кишки (ГТК) является редким заболеванием и занимает, по разным данным, от 0,05% до 0,3% от всех опухолей желудочно-кишечного тракта. Наиболее часто опухоль обнаруживается в средней части тощей кишки, что значительно затрудняет диагностику.

Гистологически ГТК классифицируют на три категории: кавернозные, капиллярные и смешанные. Чаще встречаются кавернозные гемангиомы.

Неосложненные ГТК, как правило, клинически никак себя не проявляют. Клиника осложненных ГТК в 80% случаев представлена кровотечением или обструкцией кишки.

Диагностика опухолей тонкой кишки была и остается одной из наиболее сложных проблем клинической медицины, что связано, прежде всего, с относительной редкостью заболевания, локализацией, широкой вариабельностью клинических проявлений, отсутствием патогномоничных симптомов. Прижизненная диагностика неосложненной ГТК возможна с помощью эндоскопических методов исследования, в том числе капсульной видеоэндоскопии (при внутрипросветном росте), компьютерной или магнитно-резонансной томографии, рентгеноконтрастной ангиографии, сцинтиграфии, а также диагностической лапароскопии. Несмотря на многообразие существующих в настоящее время методов диагностики, в подавляющем большинстве наблюдений ГТК является операционной находкой при эксплоративной лапаротомии. Метод выбора в лечении ГТК – резекция пораженного участка кишки с опухолью.

Пациентка С., 54 лет, доставлена в экстренном порядке в хирургическое отделение ЦРБ с клиникой внутрибрюш-ного кровотечения и геморрагического шока через 5 часов от начала заболевания.

При поступлении больная предъявляла жалобы на выраженную общую слабость, головокружение, спутанность сознания, сухость во рту, ноющую тупую боль в животе. Из анамнеза известно, что заболевание дебютировало рано утром, когда после пробуждения больная почувствовала дискомфорт в животе. Ухудшение состояния отметила после подъема тяжести – появилась резкая слабость с кратковременной потерей сознания, боль в животе усилилась. Ранее подобных эпизодов не отмечала. Травму живота отрицает. Бригадой скорой помощи была доставлена в больницу.

Из анамнеза жизни: образование среднее, по профессии буфетчица. Вредных привычек не имеет. Из перенесенных заболеваний: миома матки, перенесла гистерэктомию с придатками. Страдает гипертонической болезнью, нерегулярно получает антигипертензивную терапию, на фоне которой отмечает гипертонические кризы до 200/100 мм рт. ст. Семейный анамнез: мать умерла в возрасте 78 лет, отец умер в возрасте 66 лет после острого нарушения мозгового кровообращения, оба страдали гипертонической болезнью.

При объективном обследовании: состояние больной средней степени тяжести, обусловлено болевым синдромом в животе и клиникой геморрагического шока. В сознании, заторможена. Телосложение гиперстеническое, повышенного питания, ИМТ 38,1кг/м2. Кожный покров бледный. Температура тела 36,7° С. Лимфатические узлы не пальпируются. Дыхание везикулярное, проводится по всем легочным полям, хрипов нет. ЧДД 20 в мин. Тоны сердца глухие, ритмичные. ЧСС 110 в мин. без дефицита пульса. Артериальное давление 70/40 мм рт. ст. без градиента на верхних конечностях. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот правильной формы, участвует в дыха- нии равномерно всеми отделами. При пальпации напряженный в мезогастрии и в боковых отделах, где вызываются симптомы раздражения брюшины. При аускультации перистальтические шумы не выслушиваются. Печень не выходит из-под края реберной дуги. Селезенка и почки не пальпируются. Поколачивание по поясничной области безболезненное с обеих сторон. Дизурических явлений нет. Стул регулярный.

В клиническом анализе крови картина гипохромной анемии (эритроциты – 2,9*1012/л, гемоглобин – 78 г/л, гематокрит – 21,4%) и незначительный лейкоцитоз 9,3*109/л без сдвига. Общий анализ мочи в пределах нормы. В биохимическом анализе крови незначительная гипергликемия (глюкоза – 6,3 ммоль/л), гипопротеинемия (общий белок 58 г/л), остальные показатели в пределах нормы. В коагулограмме нормокоагуляция.

На ЭКГ: ритм синусовый, правильный с ЧСС 114 в мин. Отклонение электрической оси сердца влево. Признаки гипертрофии миокарда левого желудочка.

Установлен диагноз: внутрибрюш-ное кровотечение неясной этиологии.

Больная переведена в реанимационное отделение, начата инфузионнотрансфузионная терапия, вазопрессорная поддержка. На фоне проводимого лечения состояние больной оставалось стабильным, пациентка отметила улучшение самочувствия, показатели красной крови после гемотрансфузии имели тенденцию к повышению.

Выполнено УЗИ органов брюшной полости, выявлено большое количество свободной жидкости в боковых фланках живота, в подпеченочном пространстве. Аорта не расширена. Органы малого таза не визуализируются.

Пациентка осмотрена гинекологом, терапевтом.

С целью уточнения диагноза и окончательной остановки кровотечения под интубационным наркозом выполнена лапароскопия. При ревизии выявлены свёртки крови по боковым фланкам живота, а также жидкая кровь в малом тазу и в подпеченочном пространстве. При дальнейшей ревизии на петле тонкой кишки обнаружено опухолевидное образование со свёртками крови на поверхности. Принято решение о лапаротомии.

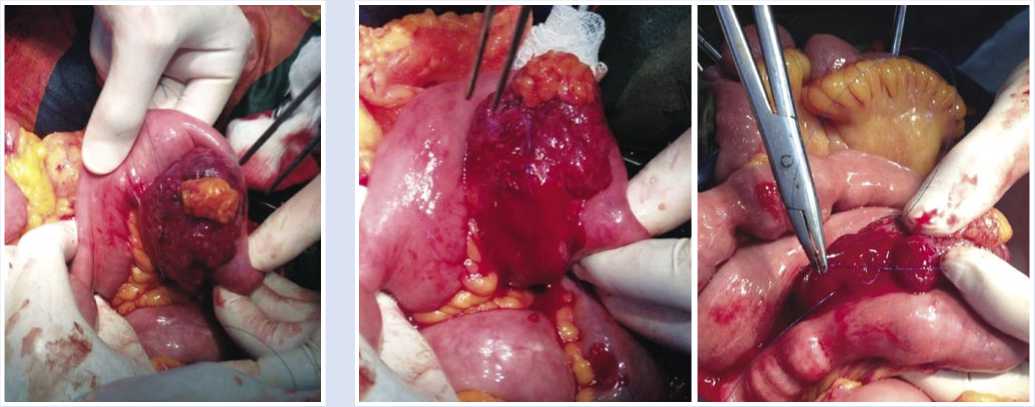

Выполнена срединная лапаротомия. На петле тощей кишки на расстоянии 30 см от связки Трейца расположена инкапсулированная мягко-эластическая опухоль зернистой структуры (рис. 1).

Рис. 1. Опухоль на стенке тонкой кишки

Опухолевый узел серо-фиолетового цвета, на широком основании, интимно спаян с серозным покровом кишки и брыжейки. Имеется некроз капсулы, прикрытый тромбами. При контакте опухоль сильно кровоточит (рис. 2). Пальпаторно внутрипросветного роста опухоли нет. Острым и тупым путем опухоль отсепа-рована от стенки кишки без нарушения целостности последней (рис. 3).

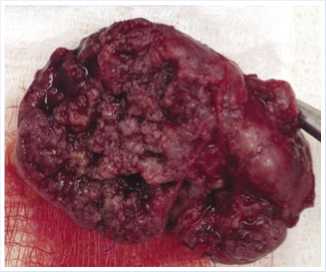

Макроскопически удаленный препарат опухоли представлен бугристым образованием округлой формы размерами 5,5*4,0*2,5 см с поверхностью серо-коричневого цвета. На разрезе ткань опухоли серо-красного цвета, мелкозернистой структуры, мягкоэластической консистенции (рис. 4).

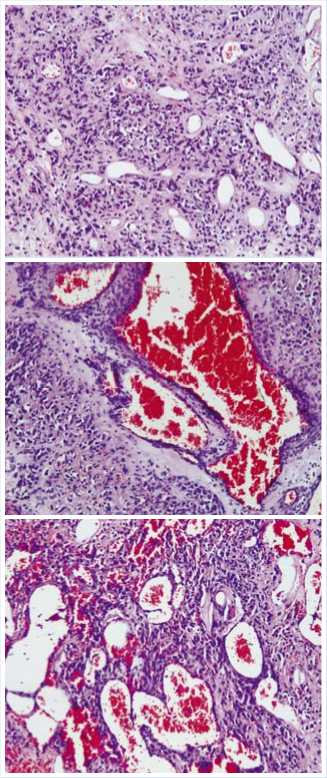

При гистологическом исследовании определяется ткань опухоли, состоящая из многочисленных сосудов капиллярного типа (рис. 5а). Капилляры выстланы эндотелиальными клетками, заполнены кровью, встречаются пустые капилляры. Между капиллярами отмечается разрастание соединительной ткани, формирующей строму опухоли. В строме опухоли определяются лимфоплазмоцитарные инфильтраты, а также множество однотипных небольших клеток овальной формы. Межкапиллярные клетки – это зона роста, в дальнейшем они дифференцируются и из них возникают новые капилляры. Наряду с описанными структурами в опухоли обнаружены участки, представленные крупными полостями разной величины и формы, заполненные кровью (рис. 5б). Стенки этих полостей образованы соединительной тканью и выстланы эндотелиальными клетками.

Рис. 3. Вид после удаления опухоли кишки

Рис. 4. Макропрепарат опухоли

Таким образом, удаленная сосудистая опухоль тонкой кишки имеет смешанное строение и представлена фрагментами капиллярной и кавернозной гемангиомы (рис. 5в).

Рис. 2. A – гемангиома сильно кровоточит при контакте. Б – прошивание усиливает кровотечение

Рис. 5. А – участки капиллярной гемангиомы. Б – крупные полости, заполненные кровью. В – гистологическая картина смешанной гемангиомы. Микрофото. Увеличение х 200. Окраска: гематоксилин-эозин

Котов И.И., Агишев Р.Г., Козарь О.К., Федоркин Д.В. ЛЕЧЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНОЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ

Ранний послеоперационный период осложнился анемией, парезом кишечника. Проводились гемотрансфузии. Функция кишечника восстановилась на 2-е сутки на фоне стимуляции.

На 8-е сутки пациентка выписана в удовлетворительном состоянии.

Пациентка осмотрена через 6 месяцев. Жалоб не предъявляет, функция желудочно-кишечного тракта не нарушена. Трудоспособность полностью восстановлена.

Таким образом, приведенный клинический пример еще раз подтверждает сложность установления диагноза ГТК на дооперационном этапе и необходимость помнить о нем при дифференциальной диагностике причин внутрибрюшных и кишечных (при внутрипросветном росте) кровотечений. Истинную природу заболевания позволяет установить лишь морфологическое исследование операционного материала.