Гематологические и метаболические маркеры состояния напряжения спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса

Автор: Потапова Т.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 4 (104), 2008 года.

Бесплатный доступ

Показаны новые направления адаптационных реакций у спортсменов различных специальностей.

Короткий адрес: https://sciup.org/147152525

IDR: 147152525

Текст научной статьи Гематологические и метаболические маркеры состояния напряжения спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса

В настоящее время в видах спорта с циклическими движениями появилась как минимум триада специализаций: спринтеры, стайеры, многоборцы. В спортивных противоборствах относительно весовых категорий также произошла дифференциация по стилю поединков на «темповиков», «технарей» универсалов, «силовиков», побеждающих за счет доминирования тех или иных качеств и возможностей.

Стресс - напряжение вызывает не только гормональные сдвиги, но изменения в кислородтранспортной системе, в том числе гематологических и метаболических маркеров функционального состояния.

В исследовании принимали участие юные лыжники-гонщики (п = 29) и конькобежцы (п = 23), а также представители кикбоксинга (п = 25), дзюдо (п = 23). В данной статье представлены значения кардиореспираторной и системы крови спортсменов в условиях относительного покоя (см. таблицу). Методика исследования подробно представлена в работах И.А. Волчегорского [3], А.П. Исаева [6]. Р < 0,05). Частота сердцебиений аналогично различалась в 3-х обследуемых группах спортсменов. Следовательно, у стайеров отмечалась более экономная деятельность кардиореспираторной системы. Систолическое АД у стайеров было существенно ниже по сравнению со спринтерами (Р < 0,05) и многоборцами (Р < 0,01). Между значениями САД у спринтеров и многоборцев достоверных различий не отмечалось. У всех обследуемых наблюдался лимфоцитоз наиболее ярко проявляющийся соответственно у многоборцев и стайеров (Pi-2,3 < 0,01). У представителей противоборств наличие лимфоцитоза проявлялось не достоверно, но более ярко у темповиков и универсалов.

Как следует из таблицы, спортивная специализация в циклических видах спорта выявила существенно более низкие значения частоты дыхания у стайеров по сравнению со спринтерами (Р < 0,01) и стайеров с многоборцами.

Стресс-напряжение наиболее сильно проявлялось у спринтеров (Р < 0,05), а у представителей противоборств в популяции «силовиков» (Р < 0,05). Индекс адаптационного напряжения в видах спорта на выносливость находится в стадии активации и повышенной активации, а у борцов и кикбоксеров в стадии спокойной активации.

Индекс адаптивного напряжения у спринтеров составил 0,82 у.е.; стайеров - 1,15 у.е.; у многоборцев - 0,93 у.е. Соответственно, у противоборцев темповиков - 0,93 у.е.; силовиков - 0,97 у.е.; универсалов - 0,97 у.е. Спонтанная хемилюминесценция нейтрофилов имела низкие значения у стайеров, затем у многоборцев, а более высокая у спринтеров. У противоборцев низкие значения СХЛ были у универсалов и темповиков, а самые высокие -у силовиков.

Индекс вегетативного напряжения статистически значимо различался у стайеров и многоборцев по сравнению со спринтерами (Р < 0,01). У первых он отличался парасимпатической направленностью регуляции, а у вторых (спринтеров) балансом симпатико-парасимпатических воздействий. У единоборцев темповиков ИВН был существенно ниже по сравнению с представителями силового стиля поединка и универсалов (Р < 0,01). Следовательно, у противоборцев как и у спортсменов циклических видов регуляция сердца осуществлялась в зависимости от содержания, характера и направленности тренировочно-соревно-вательных воздействий. Однако у спортсменов в видах на выносливость существенно проявлялись парасимпатические влияния. Сравнения ИВН между стайерами и темповиками (Р < 0,05), многоборцами и универсалами (Р < 0,05) показало значимость различий. Не наблюдались различия у спринтеров и «силовиков» (Р > 0,05).

Из данных литературы [7] известно, что стрессорные состояния, связанные с интенсивной физической нагрузкой сопровождаются активацией перекисного окисления липидов (ПОЛ). Уровень продуктов ПОЛ был достоверно более высокий у спринтеров по сравнению со стайерами и многоборцами (Р < 0,05). Однако значения ПОЛ у представителей видов спорта на выносливость были значительно ниже контроля. У противоборцев значения ПОЛ темповиков были ниже, чем у силовиков (Р < 0,05) и не отличались от универсалов. Необходимо отметить, что между значениями ПОЛ и ИНВ у спринтеров наблюдалась отрицательная корреляционная зависимость (г = -0,49; Р < 0,05), у стайеров (г =-0,36; Р < 0,05), у многоборцев (г = -0,42; Р < 0,05). У представителей спортивных противоборств соответственно связи замыкались (г! =-0,54;Р < 0,05; г2 = -0,50;Р < 0,05; г3 =-0,47; Р< 0,05).

Интегративная физиология

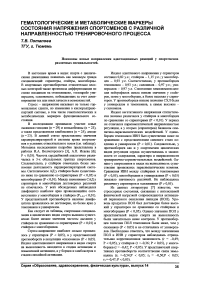

Сравнительные данные показателей функционального состояния представителей циклических видов спорта и единоборств

|

Показатели |

Спринтеры п= 14 |

Стайеры п = 22 |

Многоборцы п — 13 |

Темповики п = 21 |

Силовики п= 17 |

Универсалы п = 40 |

|

Частота дыхания, циклы |

15,16 ±0,32 |

13,11 ±0,29 |

14,23 ± 0,27 |

16,22 ±0,30 |

17,82 ± 0,34 |

16,92 ±0,31 |

|

Частота сердцебиений, уд/мин |

71,64 ±1,12 |

62,92 ± 0,98 |

66,32 ± 0,96 |

72,92 ±1,18 |

75,24 ± 1,20 |

73,66 ± 1,09 |

|

АД систолическое, мм рт. ст. |

118,74 ± 1,26 |

112,66 ±1,01 |

116,92 ±0,98 |

118,24 ±0,99 |

123,24 ± 1,36 |

120,31 ± 1,10 |

|

Эозонофилы, % |

1,98 ±0,23 |

2,43 ± 0,25 |

2,41 ± 0,24 |

2,29 ± 0,27 |

1,84 ± 0,27 |

1,99 ±0,31 |

|

Лимфоциты, % |

40,42 ± 0,98 |

48,64 ± 0,96 |

49,34 ± 0,89 |

44,62 ± 0,79 |

48,98 ± 0,82 |

43,74 ± 0,82 |

|

С/я нейтрофилы, % |

49,18 ±1,61 |

42,22 ± 1,34 |

47,60 ±1,16 |

47,85 ± 1,59 |

92,25 ± 1,23 |

44,92 ± 1,11 |

|

Индекс адаптивного напряжения |

0,84 ±0,11 |

0,99 ±0,12 |

0,93 ±0,12 |

0,93 ±0,14 |

1,02 ±0,15 |

2,98 ±0,13 |

|

Ретикулоциты, % |

4,92 ± 0,43 |

5,20 ± 0,56 |

5,02 ± 0,53 |

4,69 ± 0,49 |

4,26 ± 0,41 |

4,56 ± 0,44 |

|

СХЛ, нейтрофилов ИМП/мин |

36864,24 ± 3091,42 |

35671,24 ± 3689,31 |

35964,32 ± 3493,21 |

37120,64 ± 3289,20 |

39870,56 ± 10304,23 |

36760,42 ± 8977,5 |

|

ИВН, у.е. |

86,24 ± 2,42 |

66,28 ± 2,49 |

68,32 ± 2,54 |

72,64 ± 2,38 |

8,52 ± 2,86 |

77,32 ± 2,49 |

|

ПОЛГЕНТАШ, отн. ед. |

0,563 ± 0,08 |

0,298 ± 0,06 |

0,320 ± 0,08 |

0,623 ± 0,03 |

0,896 ± 0,09 |

0,712 ± 0,07 |

|

Индекс стрессированности, у.е. |

91,60 ±1,21 |

62,69 ± 0,80 |

68,24 ± 0,94 |

73,46 ± 0,98 |

96,20 ± 1,12 |

80,24 ±0,79 |

|

МОК, стоя |

3,82 ± 0,28 |

3,38 ±0,13 |

3,52 ±0,14 |

3,26 ±0,15 |

3,72 ±0,13 |

3,49 ±0,12 |

|

Прирост ЧСС на ортостаз |

16,22 ± 0,86 |

10,06 ±0,72 |

12,24 ± 0,84 |

12,62 ±0,92 |

18,93 ± 0,49 |

15,84 ±0,94 |

|

Молочная кислота, ммоль/л |

2,52 ± 0,09 |

2,58 ±0,12 |

2,54 ±0,10 |

2,56 ±0,11 |

2,53 ± 0,09 |

2,52 ±0,11 |

Представители видов спорта на выносливость в модельных значениях имели меньшую массу по сравнению с противоборцами. Из литературы известно, что содержание продуктов ПОЛ в крови прямо коррелирует с величиной масса-ростового индекса Брока [2]. Можно полагать, что прирост мышечной массы сопряжен с нарастанием содержания функционально активных митохондрий в скелетных мышцах.

Интерес представляет для оценки функционального состояния индекс стрессированности -ИС [1]. Более низкий ИС был у стайеров по сравнению со спринтерами (Р < 0,001) и многоборцами (Р < 0,01), между спринтерами и многоборцами (Р < 0,01). У противоборцев ИС находился в достоверно более меньших значениях у темповиков по сравнению с силовиками (Р < 0,001) и универсалами (Р < 0,01), у силовиков и универсалов (Р < 0,001). Можно полагать, что стайеры, многоборцы и тем-повики имели меньшее стресс-напряжение по сравнению со спринтерами и силовиками. Вероятно, это связано с направленностью двигательной активности, исходных формирующих в процессе занятий спортом свойств нервной системы.

Интегральный показатель производительности системы кровообращения МОК в покое более экономно представлен у стайеров и темповиков. На среднем уровне сердечный выброс появлялся у многоборцев и универсалов. Самый высокий МОК отмечался в покое у спринтеров и силовиков. Следует отметить, что спортсмены этих стилей деятельности обладают большей мышечной массой, которая напрямую связана с сердечным выбросом [6]. Следует отметить, что спринтеры и силовики имеют высокие значения сегментоядерных нейтрофилов. Описанный факт напоминает стереотипные сдвиги в периферической крови при остром стрессе [5].

При воздействии ортопробой частота сердцебиений оптимально повышалась у стайеров, темповиков и многоборцев. Она была существенно ниже по сравнению со спринтерами, силовиками и универсалами (Р < 0,05-0,01). Различия между стайерами и многоборцами также были статистически значимые (Р < 0,05). Следовательно, система кровообращения специфично реагировала на активную ортопробу (МОК, ЧСС). Содержание молочной кислоты в условиях относительного покоя существенно различалось в зависимости от стиля деятельности и направленности физических нагрузок (ФН).

В заключение необходимо отметить, что специфика спортивной деятельности спортсменов определяет особенности функционирования кисло-родгранспортной и системы крови, метаболического состояния, иммунологического резистентности.

Потапова Т.В.

Гематологические и метаболические маркеры состояния напряжения спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса

Нами не отмечалось эозинопении и лимфопении, вероятно, в связи с адекватностью тренировочных нагрузок функциональному состоянию. Выявлены особенности стресс-состояния у спринтеров, стайеров и микстов. Выявлены особенности нейрогумо-ральной регуляции МОК от специфики видов спорта и типа кровообращения. У спринтеров и силовиков при воздействии ортопробы повышался тонус сосудов, что вело к значительному увеличению ЧСС. Выявлен диапазон колебаний ЧСС и ЧД у представителей разных видов спорта и стилей деятельности, направленности нагрузок. Наблюдалась экономизация кровообращения и снижения напряжения у стайеров и темповиков, многоборцев по сравнению со спринтерами и силовиками.

Обоснование фаз аэробного и анаэробного обеспечения ДА связано с кислородтранспортной и биохимической адаптацией. Для выхода на новый уровень функциональной готовности спортсмен проходит аэробные и анаэробные пути, вызывающие тканевую гипоксию. При этом важно не перейти границы резервов физиологических возможностей. В этом и заключается искусство тренера и физиолога, как в коррекции тренировочного процесса, так и биоуправления в период напряженных возможностей.

Нами изучались как специфические, так и неспецифические адаптивно-компенсаторные механизмы свойственные спортсменам разных видов спорта, специализации и стиля деятельности, масса-длиннотных характеристик. Например, спортсмены легкого веса преимущественно склонны к темповому ведению поединка, тяжелого веса - преимущественно силовому.

Рассмотрена совокупность регуляторных и защитных реакций организма (лимфоцитоз, эозинофилия, индекс адаптационного напряжения, ИФН, индекс стрессированности), направленные на ликвидацию стресса. Стресс-нагрузки вызывают сдвиги в системе крови, ПОЛ и т.д. У спортсменов, тренирующихся 4—6 лет модулируются специализированные реакции, появляются модификации реагирования системы кровообращения и стиля поведения. Метаболическая емкость гликолиза определяемая внутримышечными законами углеводов, зависит от скорости накопления молочной кислоты и буферных резервов организма. После тренировочных воздействий уровень молочной кислоты в группе на выносливость варьировал от 7 до 15 ммоль/л, а в группе противоборств от 9 до 12 ммоль/л. Известно, что лактат снижает не только мощность, но и емкость гликолиза [4].

Наблюдаемая экономизация ССС спортсменов обусловлена уменьшением констрикторной им-пульсации, начальной активизацией сосудорасши-рающих нервов, действия тканевых факторов. Резервные адаптивные возможности ССС определяются кислородтранспортным ресурсом, производительностью миокарда, коронарным кровотоком. Интенсивность, продолжительность и частота воз действий определяют продолжительность долговременной адаптации. Например, первую неделю тренировочных занятий содержание адреналина в плазме снизилось на 40 %, а НА - на 25 % [8].

Индекс стрессированности характеризовал отношение кортизола к инсулину. Низкие уровни кортизола, катехоламинов и увеличение эозинофилов, снижение ЧСС указывают на уменьшение стресса. Инсулин является потенциальным ингибитором липолиза. Однако его высокие уровни под воздействием мышечных нагрузок в состоянии тренированности способствуют освобождению СЖК из адинозной ткани. Высокая концентрация инсулина способствует дополнительному поступлению глюкозы в скелетные мышцы. Однако известно, что под влиянием тренировки использование глюкозы и плазмы крови под воздействием физической нагрузки снижается. Силовая направленность нагрузок почти не оказывают влияния на аэробные возможности, и вызывает небольшие адаптивнокомпенсаторные изменения ССС. Значения буферной способности, определяемой содержанием лактата после ФН, после спринтерской и силовой тренировки возрастает.

Список литературы Гематологические и метаболические маркеры состояния напряжения спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса

- Адаптация человека к спортивной деятельности/А.П. Исаев, С.А. Личагина, Р. У. Гаттаров и др. -Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ, 2004. -236 с.

- Сопоставление различных подходов к определению продуктов перекисного окисления липидов в гептан-изопропанолъных экстарактах крови/И.А. Волчегорскш, А.Г. Налимов, Б.Г. Яровинский, Р.И. Лившиц//Вопросы мед. химии. -1989. -№ 1. -С. 127-131.

- Волчегорскш, И.А. Неспецифическая регуляция адаптивных процессов при термических ожогах и некоторых других экстремальных ситуациях: дис.... д-ра мед. наук/И.А. Волчегорскш. -Челябинск, 1993. -609 с.

- Гершел, Р. Секреты физиологии/Рафф Гершель: пер. с англ.; под общ. ред. акад. Ю.В. Наточила. -СПб.: Изд-во «Бином» -«Невский диалект», 2001. -448 с.

- Горизонтов, П.Д. Стресс и система крови/П.Д. Горизонтов, О.И. Белоусова, М.И. Федотова. -М: Медицина, 1983. -240 с.

- Исаев, А.П. Механизмы долговременной адаптации и диерегуляции функций спортсменов к нагрузкам олимпийского цикла подготовки: дис.... д-ра биол. наук/А.П. Исаев. -Челябинск: ЧГМИ, 1993.-537 с.

- Меерсон Ф.З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам/Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова. -М: Медицина, 1988. -130с.

- Мохан, Р. Биохимия мышечной деятельности и физической тренировки: учеб. пособие/Р. Мохан, М. Глессон, Л. Гринхафф. -Киев: Олимпийская литература, 2001. -294 с.