Гемодинамические изменения при экстрасистолии у детей первого года жизни

Автор: Гераськина И.В., Науменко Е.И.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 15 т.6, 2018 года.

Бесплатный доступ

По нашим данным, экстрасистолии у детей первого года жизни наблюдаются в основном в ночное время и во время сна, что свидетельствует о преобладании активности парасимпатической вегетативной нервной системы: изменяются конечный систолический и диастолический размеры в зависимости от количества экстрасистол, увеличиваются размеры предсердий, повышается давление в легочной артерии, регистрируется диастолическая дисфункция левого желудочка.

Гемодинамика, дети первого года жизни, нарушения ритма, экстрасистолия

Короткий адрес: https://sciup.org/147249551

IDR: 147249551 | УДК: 616.12-008.318.4-053.2

Текст научной статьи Гемодинамические изменения при экстрасистолии у детей первого года жизни

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 100 историй болезни детей первого года жизни, находившихся на стационарном обследовании и лечении в отделении патологии новорожденных Детской республиканской клинической больницы в 2015–2017 гг. Для изучения сформировали 2 группы: I – исследуемая, в которую включили детей с экстрасистолией (n=50) и II – контрольная, в которую вошли дети без экстрасистол

(n=50). I группу подразделили на 3 подгруппы: А - с количеством экстрасистол 1-5 тысяч (n=15), В - от 5 до 10 тысяч экстрасистол (n=11), С - более 10 тысяч (n=24). Возраст детей обеих групп был сопоставим и составил в I группе 5,20±0,5 мес. (в подгруппе А - 5,66±1,04 мес., В - 4,81±1,04 мес., С - 5,04±0,68 мес., р>0,05), во второй группе - 4,88±0,5 мес. (р>0,05). Вес при рождении в обеих группах значимо не отличался.

Критерии отбора: дети первого года жизни с количеством экстрасистол более 1000 по данным холтеровского мониторирования электрокардиограммы (ХМ ЭКГ), с циркадным индексом (ЦИ) не более II степени.

Критерии исключения: дети с количеством экстрасистол менее 1000 по данным ХМ ЭКГ, с врожденным пороком сердца, кардиомиопатией, внутрижелудочковыми кровоизлияниями, III и IV степень ЦИ, пневмония, гемолитическая болезнь новорожденных.

Были проанализированы анамнестические данные, соматические заболевания детей первого года жизни, данные эхокардиоскопии (ЭХО-КС), ЭКГ, ХМ ЭКГ, допплерографии сосудов головного мозга.

Всем детям врачами-специалистами проведена ЭХО-КС. Оценивали показатели: конечный диастолический размер, конечный систолический размер, размеры предсердий, фракцию выброса, показатели давления в магистральных сосудах.

При статистической обработке рассчитывали среднюю арифметическую величину (М), ее ошибку (m), критерий Стьюдента.

Результаты . Анализ данных показал, что конечный диастолический и конечный систолический размеры в исследуемой группе больше, чем в контрольной (p<0,05), причем конечный систолический размер больше в подгруппе С (р<0,05), чем в остальных группах, но не превышал возрастных границ.

Объемы полостей левого и правого предсердия различались в исследуемой и контрольной группах (р<0,05). Фракция выброса в двух группах находилась в пределах нормы, однако ее минимальное значение определялось в группе С (р<0,05).

Давление в легочной артерии было выше в исследуемой группе, причем в подгруппах В и С выше, чем в контрольной (р<0,05), но не превышало норму. Давление в аорте не отличалось в двух группах сравнения (р>0,05) и не зависело от количества экстрасистол.

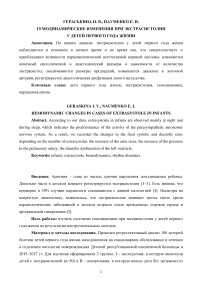

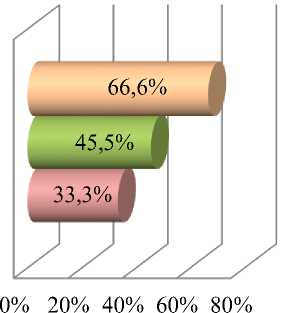

Наличие межпредсердного сообщения может усугублять нарушения внутрисердечной гемодинамики [5]. По нашим данным, открытое овальное окно встречалось у детей обеих групп, но чаще у детей с количеством экстрасистол более 5 тысяч (рис. 1).

Рис. 1. Наличие межпредсердного сообщения у детей.

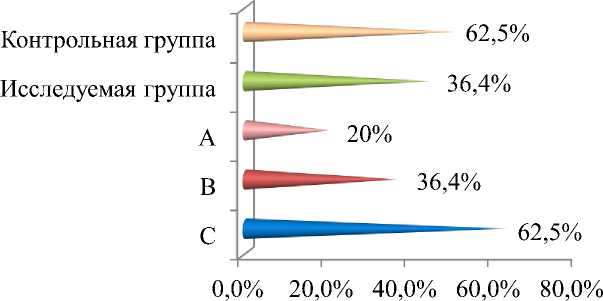

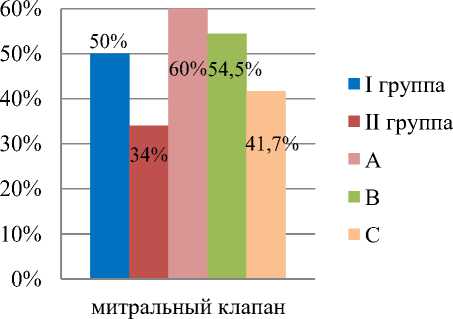

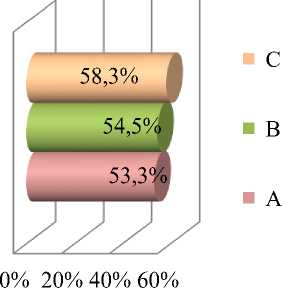

Регургитация митрального и трикуспидального клапанов не более 1 степени регистрировалась чаще у детей исследуемой группы (рис. 2).

Рис. 2. Регургитация клапанов сердца у детей первого года жизни.

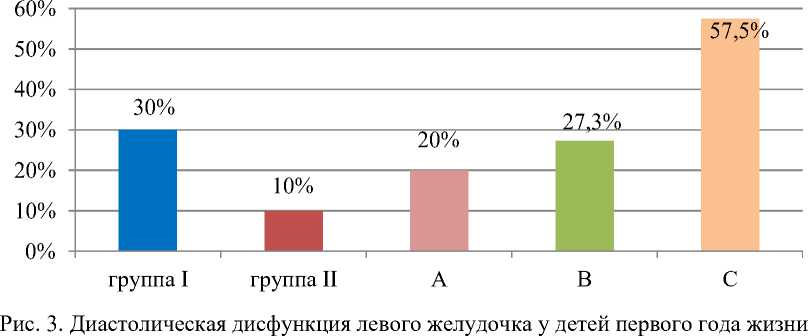

Показатели диастолической функции левого желудочка имеют важное значение для исследования внутрисердечной гемодинамики [2]. Установлено, что каждый третий ребенок исследуемой группы и 10% детей контрольной группы имели диастолическую дисфункцию левого желудочка (р <0,05), чаще она встречалась у детей подгруппы С (рис. 3).

Церебральная гемодинамика оценивалась по данным допплерографии сосудов головного мозга. Поток крови в артериях головного мозга пульсирует в соответствии с фазами сердечного цикла – поднимается в систолу и снижается в диастолу. В норме отмечается постоянный поступательный кровоток. Оценивали максимальную систолическую скорость (Vs), минимальную диастолическую скорость (Vd) и индекс резистентности (IR) (табл. 1).

Таблица 1

Показатели допплерографии сосудов головного мозга у детей первого года жизни

|

Показатели |

I группа |

II группа |

p |

|

Vs |

88,2±12,3 |

82,4±9,4 |

<0,05 |

|

Vd |

25,6±3,2 |

31,7±3,6 |

<0,05 |

|

IR |

0,68±0,03 |

0,64±0,02 |

<0,05 |

По нашим данным, у детей с экстрасистолией систолическая скорость кровотока выше, а диастолическая – ниже, чем у детей без экстрасистол, что приводит к повышению IR и свидетельствует о повышении тонуса артерий головного мозга.

Детям контрольной и исследуемой группы провели ХМ ЭКГ. Экстрасистолы чаще регистрируются в ночное время (р<0,05, табл. 2). В подгруппе С количество экстрасистол в ночное время было выше в 2 раза по сравнению с дневным (р<0,005).

Таблица 2

Количество экстрасистол в ночное и дневное время у детей первого года жизни

|

Подгруппы |

Количество экстрасистол, М±м |

||

|

ночь |

день |

р |

|

|

А |

2616,3±724,7 |

943,86±159,2 |

<0,005 |

|

В |

2619,2±315,9 |

1907,36±202,7 |

<0,05 |

|

С |

7321,8±1023,78 |

3589,5±674,29 |

<0,005 |

Проанализировали количество экстрасистол во время сна и бодрствования. Данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

Количество экстрасистол во время сна и бодрствования у детей

|

Подгруппы |

Количество экстрасистол |

||

|

сон |

бодрствование |

р |

|

|

А |

1947,06±267,1 |

1295±137,0 |

<0,05 |

|

В |

4188,5±406,8 |

2784±431,0 |

<0,05 |

|

С |

11033±1097,4 |

10764,6±1536,0 |

>0,05 |

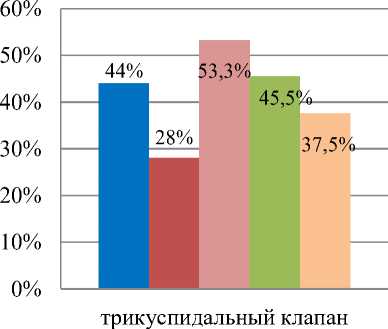

Количество экстрасистол во время сна преобладает, особенно в подгруппе В . У детей с количеством экстрасистол более 10 тысяч за сутки одинаково часто они регистрируются и во время сна, и в период бодрствования. При анализе аллоритмии по типу бигеминии установили, что чаще эпизоды регистрируются у детей с количеством экстрасистол более 10 тысяч, а количество аберрантных экстрасистол одинаково во всех группах сравнения (р>0,05) (рис. 4).

подгруппы

бигеминия

подгруппы

аберрантные экстрасистолы

Рис. 4. Частота встречаемости аллоритмии у детей первого года жизни.

По результатам ХМ ЭКГ мы определили вариабельность сердечного ритма, основываясь на анализе вариантов регистрации изменений частоты сердечных сокращений (ЧСС) (табл. 4).

Таблица 4

Вариабельность ритма сердца у детей первого года жизни

|

Показатели |

I группа |

II группа |

р |

|

MEAN (мс) |

458±21,3 |

442±28,1 |

>0,05 |

|

SDNN (мс) |

78,4±9,2 |

57,3±9,6 |

<0,005 |

|

rMSSD (мс) |

24,4±3,3 |

21,4±3,1 |

>0,05 |

|

pNN 50% |

12,4% |

2,5% |

<0,05 |

Основной уровень функционирования синусового узла (MEAN) нормальный в обеих группах. Функция разброса ритма сердца (SDNN) у детей с экстрасистолией выше – 78,4±9,2 (р<0,005). Функция концентрации ритма (rMSSD) несколько выше у детей I группы.

Процентная представленность RR интервалов, превышающих предыдущий на 50%, по pNN – выше у детей I группы.

Таким образом, у детей первого года жизни с экстрасистолами конечные диастолический и систолический размеры больше, причем конечный систолический размер зависит от числа экстрасистол за сутки. Размеры предсердий, давление в легочной артерии также больше в исследуемой группе. Диастолическая дисфункция ЛЖ регистрируется чаще, чем у детей без экстрасистол. У детей с экстрасистолией выявлено значимое повышение тонуса церебральных артерий. Данные изменения свидетельствуют о более напряженных процессах внутрисердечной и центральной гемодинамики. Экстрасистолы больше регистрируется в ночное время и во время сна, что указывает на преобладание активности парасимпатического звена вегетативной нервной системы.

Список литературы Гемодинамические изменения при экстрасистолии у детей первого года жизни

- Школьникова М. А. Диагностика и лечение желудочковой экстрасистолии // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2008. - № 2. - С.60-67. EDN: JUETXJ

- Сафина А. И., Лутфуллин И. Я., Гайнуллина Э. А. Нарушения ритма сердца у новорожденных // Практическая медицина. - 2010. - № 6 (10). - С.63-74. EDN: MWALZJ

- Царегородцева А. Д., Белозёрова Ю. М., Брегель Л. В. Кардиология детского возраста. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 784 c. EDN: TJSAGH

- Балыкова Л. А., Назарова И. С., Тишина А. Н. Лечение аритмий сердца у детей // Практическая медицина. - 2011. - № 5. - С. 30-37. EDN: OJCSGP

- Игишева Л. Н., Глухова Л. Н. Структурные изменения сердца у детей с экстрасистолией // Тезисы Всероссийского конгресса «Детская кардиология-2008». - М., 2008. - С. 220-221.