Гемограмма и высотная устойчивость лабораторных крыс в период реадаптации к низкогорью

Автор: Зарифьян Анэс Гургенович, Бебинов Евгений Михайлович, Гуди Сергей Михайлович, Айталиева Рами Руслановна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящего исследования было наблюдение за динамикой элементов эритропоэза и уровнями гипоксической устойчивости животных при кратковременной горной адаптации и последующей реадаптации к низкогорью.

Эритроциты, гемоглобин, ретикулоциты, высокогорье, адаптация, реадаптация, высотная устойчивость, белые крысы

Короткий адрес: https://sciup.org/14112978

IDR: 14112978 | УДК: 612+612.091

Текст краткого сообщения Гемограмма и высотная устойчивость лабораторных крыс в период реадаптации к низкогорью

К настоящему времени в горной физиологии накоплен обширный материал, касающийся механизмов приспособления организма к гипоксии. Основные моменты адаптивных перестроек отражены в работах отечественных и зарубежных авторов [1–6, 10, 11, 14, 15, 17–19].

В последние десятилетия прошлого века было получено много новых данных о зависимости характера адаптивных реакций человека в горах от степени гипоксического воздействия, его длительности, функционального состояния организма, сезонных изменений и других факторов. Было убедительно показано, что при длительной адаптации к высокогорным условиям повышается устойчивость организма к целому комплексу неблагоприятных воздействий окружающей среды, таких как острая гипоксия, высокая температура, ускорение, большие физические нагрузки и т.п.

В свое время Э. Ван-Лир и К. Стикней писали, что акклиматизированные к высоте люди чувствуют себя лучше и работают более эффективно (как умственно, так и физически), чем впервые поднимающиеся в горы [5]. Имеется много материалов, свидетельствующих о том, что акклиматизированные люди и животные более устойчивы к действию острой гипоксии, чем неакклиматизиро-ванные. Таким образом, вопросы изучения гипоксической устойчивости животных в процессе высокогорной адаптации достаточ- но полно разработаны специалистами в области горной физиологии.

С целью углубления понимания механизмов горных перестроек организма не менее важно изучение состояния высотной устойчивости и эритрона в период реадаптации (возвращение в низкогорные условия после пребывания в условиях высокогорья). Исследование физиологических характеристик человека и животных после спуска в условия низкогорья имеет большое научно-теоретическое значение, а также содержит ценные практические возможности для разработки мер коррекции постадаптационных сдвигов. Одним из моментов, заставивших направить внимание авторов настоящего сообщения к теме перестроек в системе эритропоэза в реа-даптационном периоде, было выявление особенностей изменений красной крови у альпинистов высокой квалификации, тренирующихся в адаптационно-реадаптационном режиме. На спортсменах (членах сборной команды Кыргызской Республики) было проведено поэтапное обследование. На первом этапе исследования изучались показатели красной крови в условиях низкогорья, затем спортсмены прошли через несколько этапов горных тренировок в альплагере «Ала-Арча» (высота 2150 м над уровнем моря). После каждой высокогорной серии тренировок альпинисты возвращались в г. Бишкек и обследовались по стандартной программе. Группа обследованных спортсменов состояла из

9 чел. (мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта).

Гематологические исследования проводились в г. Бишкеке (760 м над уровнем моря). Вначале было проведено фоновое обследование спортсменов с регистрацией показателей красной крови (количество эритроцитов, концентрация гемоглобина, количество ретикулоцитов).

Затем под руководством тренера команды спортсмены прошли через этапы вышеупомянутых высокогорных тренировок в альплагере «Ала-Арча». Характерно, что после каждой горной тренировки, затем в течение 20 дней отдыха в низкогорье (г. Бишкек) показатели красной крови не возвращались к исходному уровню. Следует иметь в виду, что система гемопоэза альпинистов высокой квалификации в течение их спортивной деятельности подвергалась неоднократному воздействию высокогорной гипоксической среды, чередующемуся с пребыванием в атмосфере низкогорья, что значительно изменило уровень ответной реакции красной крови в низкогорных условиях.

Для того чтобы создать «чистую» модель изучения реадаптационных изменений эритроцитарного звена, была поставлена цель пронаблюдать динамику эритропоэза у животных в процессе низкогорной реадаптации.

В работе с животными многие авторы об устойчивости к гипоксии судят по изменениям высотного «потолка», означающего условную высоту барокамерного подъема (км), на которой наступает остановка дыхания. Высотный потолок, используемый в качестве опорного теста в наших экспериментах, расценивается рядом авторов как показатель общей резистентности организма к острой гипоксии [4, 7, 8, 12]. В процессе барокамерного воздействия функции дыхания и кровообращения взаимно обусловлены, и в некоторые моменты приспособление к нарастающей гипоксии происходит с преобладающим усилением кровообращения [13]. Но, по-видимому, значения высотного потолка, соответствующие агональной стадии, в большой степени являются выражением срыва в работе дыхательного центра, хотя его функциональное состояние находится в опреде- ленной зависимости от активности других систем. По мнению М.Я. Маршака, при произвольной задержке дыхания у людей сталкиваются противоположные влияния на дыхательный центр: высшие отделы центральной нервной системы вызывают торможение дыхательного центра, а изменение напряжения О2 и СО2 в крови оказывает на него возбуждающее влияние [9].

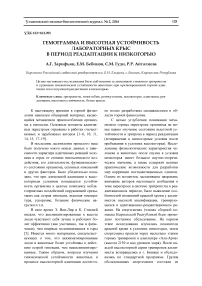

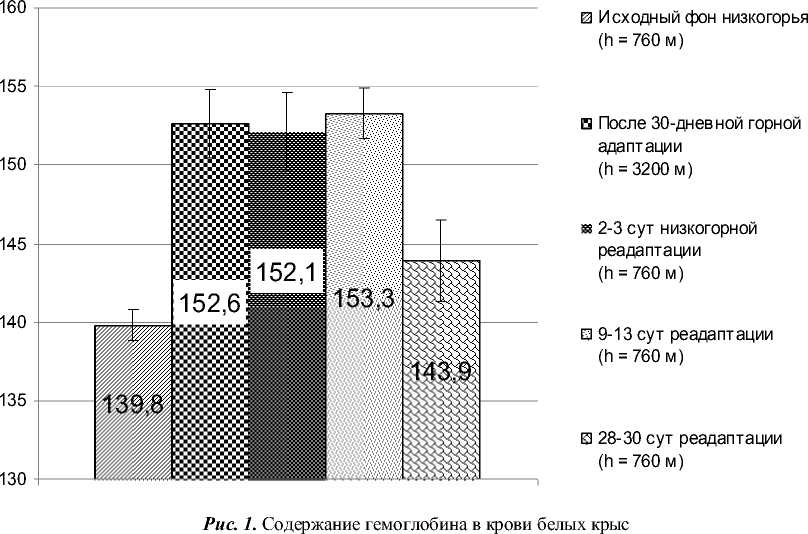

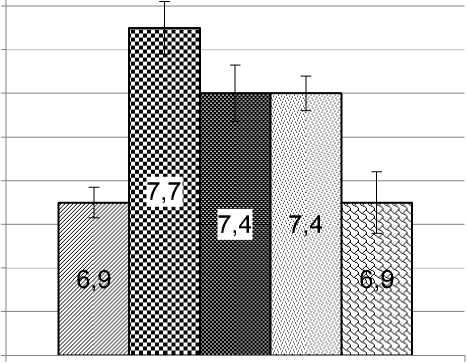

В настоящей работе при проведении барокамерных экспериментов строго соблюдались скорость подъема – 25 м/с и скорость спуска – 75 м/с. В процессе исследования проводился мониторинг показателей красной крови и высотных потолков в различные сроки низкогорной реадаптации крыс. Работа была проведена на 60 животных (три серии по 20 крыс в каждой). При регистрации показателей гемограммы особое внимание уделялось подсчету элементов красной крови (эритроцитов, гемоглобина, ретикулоцитов). Общее количество лейкоцитов и лейкоформу-ла использовались для контроля за состоянием животных для исключения каких-либо воспалительных процессов, катаральных явлений. Находясь в горах, крысы подвергались влиянию комплекса факторов высокогорья, основным из которых следует считать гипоксическое воздействие. На рис. 1–3 показано, что до выезда на высокогорную базу содержание эритроцитов составляло (6,90±0,07)∙1012/л, ретикулоцитов – 8,50±0,67 ‰, гемоглобина – 139,80±0,96 г/л. К 30-м сут высокогорной адаптации эритроцитов стало (7,70±0,07)∙1012/л, ретикулоцитов – 12,80±0,67 ‰, гемоглобина – 152,60±0,96 г/л. Перемещение животных в прежние, низкогорные (высота 760 м), условия приводило к воздействию более высокого (по сравнению с высокогорьем) парциального давления кислорода (состояние относительной гипероксии), что постепенно уменьшало интенсивность эритропоэза (уменьшение количества эритроцитов, концентрации гемоглобина и снижение числа ретикулоцитов). В первые дни возвращения животных в низкогорные условия не наблюдалось достоверных сдвигов содержания гемоглобина (152,0±3,9 г/л), в то же время количество эритроцитов заметно уменьшилось до (7,40±0,13)∙1012/л, содержание ретикуло- цитов составило 10,7±1,1 ‰, что было меньше по сравнению с данными, полученными на 30-е сут горной адаптации. На 9–13-е сут реадаптации значения показателей красной к

2–3-е сут реадаптации. На 28–30-е сут отмечалось снижение показателей красной крови до уровня предыдущего срока обследования, при этом количество ретикулоцитов продолжало снижаться.

на протяжении горного адаптационно-реадаптационного периода, г/л

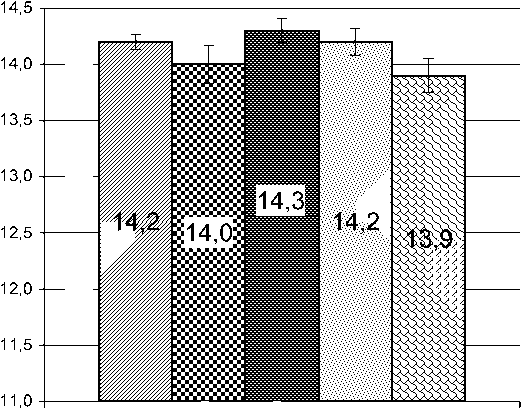

На 2–5-е сут низкогорной реадаптации животные демонстрировали высокую устойчивость к гипоксии (рис. 4). Высотный потолок достигал 14,30±0,17 км. На 9–13-е сут не зафиксировано изменений показателя (14,20±0,12 км). В поздние сроки реадаптации (28–30-е сут) отмечалось его существенное уменьшение – 13,90±0,15 км.

7,8

7,6

7,4

7,2

6,8

6,6

6,4

6,2

□ После 30-дневной горной адаптации

(h = 3200 м)

^^^2-3 сут низкогорной реадаптации

(h = 760 м)

□9-13 сут реадаптации

(h = 760 м)

□ 28-30 сут реадаптации

(h = 760 м)

Рис. 2. Содержание эритроцитов в крови белых крыс на протяжении горного адаптационно-реадаптационного периода, 1012/л

и Исходный фон низкогорья (h = 760 м)

и Исходный фон низкогорья (h = 760 м)

в После 30-дневной горной адаптации

(h = 3200 м)

^^э 2-3 сут низкогорной реадаптации

(h = 760 м)

□9-13 сут реадаптации

(h = 760 м)

□ 28-30 сут реадаптации

(h = 760 м)

Рис. 3. Содержание ретикулоцитов в крови белых крыс на протяжении горного адаптационно-реадаптационного периода, ‰

и Исходный фон низкогорья (h = 760 м)

а После 30-дневной горной адаптации

(h = 3200 м)

^^2 2-5 сут низкогорной реадаптации

(h = 760 м)

□9-13 сут реадаптации

(h = 760 м)

□ 28-30 сут реадаптации

(h = 760 м)

Рис. 4. Динамика показателей высотной устойчивости (высотных потолков) белых крыс на протяжении горного адаптационно-реадаптационного периода, км

Сопоставляя результаты определения гипоксической устойчивости животных и динамики перестроек эритропоэза в адаптаци-онно-реадаптационном периоде, можно определить работу рассматриваемых физиологических механизмов как взаимосодействие функциональных систем, направленное на достижение конечного результата – стабилизацию реадаптационных изменений. Снижение значений показателей красной крови и установление их на определенном уровне на- ступает к концу 4-й нед. реадаптации. Ориентировочно к этому сроку отмечается стабильное снижение высотных потолков. Соотношение рассмотренных показателей отражает адекватность состояния эритрона и устойчивости к гипоксии в процессе высокогорной адаптации и последующей реадаптации к условиям низкогорья. Можно полагать, что функциональное состояние эритропоэза является поддерживающим фактором стабильности работы дыхательного центра.

-

1. Агаджанян Н. А. Функции организма в условиях гипоксии и гиперкапнии / Н. А. Агаджанян, А. И. Елфимов. – М. : Медицина, 1986. – 270 с.

-

2. Алиев М. А. Гипертония и горный климат / М. А. Алиев. – Фрунзе : Илим, 1966. – 183 с.

-

3. Ахмедов К. Ю. Дыхание человека при высокогорной гипоксии / К. Ю. Ахмедов. – Душанбе : Дониш, 1971. – 197 с.

-

4. Бебинов Е. М. Особенности регуляции внешнего дыхания и устойчивость к гипоксии низкогорных и высокогорных животных, подвергнутых околокаратидной гломэктомии в условиях горного климата : дис. … канд. мед. наук / Е. М. Бебинов. – М. ; Фрунзе, 1979. – 170 с.

-

5. Ван Лир, Э. Гипоксия / Э. Ван Лир, К. Стикней. – М. : Медицина, 1967. – 368 с.

-

6. Данияров С. Б. Высокогорье и вегетативная нервная система / С. Б. Данияров, А. Г. За-рифьян. – Ташкент : Медицина, 1977. – 175 с.

-

7. Елфимов А. И. Функция внешнего дыхания в измененной газовой среде / А. И. Елфимов. – Л., 1971. – 111 с.

-

8. Ланский Ю. М. Реакции дыхания и кровообращения у животных на фоне подавления симпатической активности и частичной десимпатиза-ции синокаратидной зоны в условиях высокогорья : дис. … канд. мед. наук / Ю. М. Ланский. – М. ; Фрунзе, 1987. – 164 с.

-

9. Маршак М. Я. Регуляция дыхания / М. Я. Маршак // Руководство по физиологии. Физиология дыхания. – Л. : Наука, 1973. – С. 256–286.

-

10. Медицинские aспекты aдaптaции человекa к горaм / М. М. Миррaхимов [и др.] ; под ред. А. А. Айдaрaлиевa. – Бишкек : Технология, 2001. – С. 199–320.

-

11. Проблемы адаптивных изменений в органах и тканях в условиях высокогорья / М. В. Балыкин [и др.] // Высокогорные исследования: изменения и перспективы в XXI веке : междунар. конф. – Бишкек, 1996. – С. 397–398.

-

12. Сергиенко А. В. Влияние различных скоростей декомпрессии на высотную устойчивость человека и животных : дис. … канд. мед. наук / А. В. Сергиенко. – М., 1968. – 179 с.

-

13. Сиротинин Н. Н. Некоторые итоги изучения гипоксии / Н. Н. Сиротин // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1957. – Т. 1, № 5.

-

14. Слоним А. Д. Адаптация равнинных организмов в горах / А. Д. Слоним // Экологическая физиология животных : руководство по физиологии. – Л. : Наука, 1982. – С. 361–371.

-

15. Турусбеков Б. Т. Особенности вегетативных функций у жителей горной Киргизии / Б. Т. Ту-русбеков. – Фрунзе, 1970. – 183 с.

-

16. Cogo A. Respiratory diseases and High Altitude / A. Сogo, R. Fischer, R. Schoene // High Altitude Medicine and Biology. – 2004. – Vol. 5, № 4. – P. 435–445.

-

17. Lahiri S. Oxygen Sensing: Responses and Adaptation to Hypoxia / S. Lahiri, G. I. Semenza, N. R. Prabhakar. – New York : Dekker, 2003. – Vol. 175. – 640 p.

-

18. Lung Function of Han Chinese born and raised near sea level and at high altitude in Western China / C. A. Weitz [et al.] // Am. J. Hum. Biol. – 2002. – Vol. 14, № 4. – Р. 494–510.

-

19. Ward M. P. High altitude Medicine and Physiology / M. P. Ward, J. S. Milledge, J. West // Oxford University Press Inc. – New York, 2000. – P. 434.

HEMOGRAM AND RESISTANCE OF LABORATORY RATS IN THE READAPTATION PERIOD TO A LOWLANDS

A.G. Zaryfian, E.M. Bebinov, S.M. Gudi, R.R. Aitalyeva

KRSU, Byshkek, Kyrgyz Republic

Список литературы Гемограмма и высотная устойчивость лабораторных крыс в период реадаптации к низкогорью

- Агаджанян Н. А. Функции организма в условиях гипоксии и гиперкапнии/Н. А. Агаджанян, А. И. Елфимов. -М.: Медицина, 1986. -270 с.

- Алиев М. А. Гипертония и горный климат/М. А. Алиев. -Фрунзе: Илим, 1966. -183 с.

- Ахмедов К. Ю. Дыхание человека при высокогорной гипоксии/К. Ю. Ахмедов. -Душанбе: Дониш, 1971. -197 с.

- Бебинов Е. М. Особенности регуляции внешнего дыхания и устойчивость к гипоксии низкогорных и высокогорных животных, подвергнутых околокаратидной гломэктомии в условиях горного климата: дис. … канд. мед. наук/Е. М. Бебинов. -М.; Фрунзе, 1979. -170 с.

- Ван Лир, Э. Гипоксия/Э. Ван Лир, К. Стикней. -М.: Медицина, 1967. -368 с.

- Данияров С. Б. Высокогорье и вегетативная нервная система/С. Б. Данияров, А. Г. Зарифьян. -Ташкент: Медицина, 1977. -175 с.

- Елфимов А. И. Функция внешнего дыхания в измененной газовой среде/А. И. Елфимов. -Л., 1971. -111 с.

- Ланский Ю. М. Реакции дыхания и кровообращения у животных на фоне подавления симпатической активности и частичной десимпатизации синокаратидной зоны в условиях высокогорья: дис. … канд. мед. наук/Ю. М. Ланский. -М.; Фрунзе, 1987. -164 с.

- Маршак М. Я. Регуляция дыхания/М. Я. Маршак//Руководство по физиологии. Физиология дыхания. -Л.: Наука, 1973. -С. 256-286.

- Медицинские aспекты aдaптaции человекa к горaм/М. М. Миррaхимов [и др.]; под ред. А. А. Айдaрaлиевa. -Бишкек: Технология, 2001. -С. 199-320.

- Проблемы адаптивных изменений в органах и тканях в условиях высокогорья/М. В. Балыкин [и др.]//Высокогорные исследования: изменения и перспективы в XXI веке: междунар. конф. -Бишкек, 1996. -С. 397-398.

- Сергиенко А. В. Влияние различных скоростей декомпрессии на высотную устойчивость человека и животных: дис. … канд. мед. наук/А. В. Сергиенко. -М., 1968. -179 с.

- Сиротинин Н. Н. Некоторые итоги изучения гипоксии/Н. Н. Сиротин//Патологическая физиология и экспериментальная терапия. -1957. -Т. 1, № 5.

- Слоним А. Д. Адаптация равнинных организмов в горах/А. Д. Слоним//Экологическая физиология животных: руководство по физиологии. -Л.: Наука, 1982. -С. 361-371.

- Турусбеков Б. Т. Особенности вегетативных функций у жителей горной Киргизии/Б. Т. Турусбеков. -Фрунзе, 1970. -183 с.

- Cogo A. Respiratory diseases and High Altitude/A. Сogo, R. Fischer, R. Schoene//High Altitude Medicine and Biology. -2004. -Vol. 5, № 4. -P. 435-445.

- Lahiri S. Oxygen Sensing: Responses and Adaptation to Hypoxia/S. Lahiri, G. I. Semenza, N. R. Prabhakar. -New York: Dekker, 2003. -Vol. 175. -640 p.

- Lung Function of Han Chinese born and raised near sea level and at high altitude in Western China/C. A. Weitz [et al.]//Am. J. Hum. Biol. -2002. -Vol. 14, № 4. -Р. 494-510.

- Ward M. P. High altitude Medicine and Physiology/M. P. Ward, J. S. Milledge, J. West//Oxford University Press Inc. -New York, 2000. -P. 434.