Гендерное неравенство в оплате труда в России и Китае: сравнительный анализ

Автор: Епихина Юлия Борисовна, Воронина Наталья Сергеевна, Мэй Сяо, Гун Шунь

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются величина и масштаб гендерного разрыва в оплате труда в России и Китае. Сравнительный анализ проводится на данных двух масштабных исследований: 28-й волны «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE)» и Китайского социологического исследования (CSS) за 2019 г. Наряду с традиционным способом оценки гендерного разрыва, заключающемся в сравнении средних зарплат мужчин и женщин, используется метод декомпозиции индекса Тейла, а также метод классификации данных (CHAID).

Гендерный разрыв в оплате труда, неравенство, оплата труда, сравнительный анализ, индекс тейла, декомпозиция, факторы оплаты труда

Короткий адрес: https://sciup.org/170191686

IDR: 170191686 | DOI: 10.31171/vlast.v29i6.8716

Текст научной статьи Гендерное неравенство в оплате труда в России и Китае: сравнительный анализ

Постановка проблемы . В российском обществоведении анализируются различные аспекты гендерного неравенства в оплате труда. Наряду со статистическими оценками этого типа неравенства [Елисеева, Декина 2019], есть исследования, посвященные выявлению факторов, определяющих различия в оплате труда мужчин и женщин [Лейман 2012; Константинова, Кудаева, 2019]. В международных исследованиях по такому показателю, как равенство в оплате труда, Россия обычно сравнивается с европейскими странами [Николаев, Марченко, Точилкина 2018]. Реже сравнение проводится со странами Юго-Восточного региона [Мосакова 2017]. В настоящей статье предполагается восполнить этот пробел и сравнить гендерный разрыв в оплате труда в России и Китае. В 1980–1990-е гг. обе страны вошли в период реформирования социально-экономической жизни. В социалистический период как в России, так и в Китае декларировалось равенство мужчин и женщин в экономической сфере. Однако начало реформ две страны встретили с разным уровнем гендерного равенства. За годы проведения реформ в обеих странах актуализировалась проблема доходного неравенства [Xie Yu, Xiang Zhou 2014; Герасимова, Герасимова 2014], а также проблема равенства полов в различных сферах общественной жизни. Например, несмотря на прогресс в достижении равноправия полов при получении образования, в Китае по-прежнему сохраняется гендерное неравенство в том, что касается отдачи от образования. Российские женщины, будучи образованнее мужчин, тем не менее, редко достигают руководящих должностей.

Сравнение двух стран, которые осуществили переход от социалистического типа хозяйствования к рыночному и которым свойственен высокий уровень доходного неравенства, по одному из проявлений неравенства – гендерному разрыву в оплате труда поможет прояснить качественные характеристики сложившейся системы распределения доходов.

Гендерный разрыв в оплате труда в России и Китае . Как указывалось выше, обе страны подошли к периоду реформирования с разным уровнем гендерного неравенства в оплате труда. Хотя первые официальные данные российской статистики о различиях в зарплатах мужчин и женщин относятся к середине 1990-х гг., восстановить информацию о ситуации в советский период можно благодаря масштабным социологическим исследованиям. Так, по данным проекта «Таганрог», проводившегося с 1967/1968 по 2014 г., разница в среднемесячной зарплате мужчин и женщин, составлявшая в 1968 г. 33%, увеличилась в 1989 г. до 36% [Мигранова 2018]. Постсоветские данные по зарплате мужчин и женщин показывают, что наметившееся к концу 1990-х сокращение гендерного разрыва в оплате труда сменилось его увеличением в начале нулевых: в 1998 г. средняя зарплата женщин составляла 70% средней зарплаты мужчин, а к 2011 г. этот показатель снизился до 64,1% [Лейман 2012: 81]. После 2011 г. отмечается тенденция к улучшению ситуации с гендерными различиями в оплате труда, и к 2015 г. гендерный разрыв сократился до 27,4% [Николаев, Марченко, Точилкина 2018: 60].

В Китае в 1988 г. абсолютное значение среднего дохода среди женщин составляло 83,69% такового для мужчин, при этом относительное значение составляло 90,39% того же показателя для мужчин; в 1995 г. абсолютное значение среднего дохода составляло 80,25%, относительное значение – 88,69% у женщин по сравнению с мужчинами; в 2002 г. эти показатели составили уже 79,22% и 87,37% соответственно [Li Chunling, Li Shi 2008]. Взяв за основу данные обследования доходов жителей Китая за 1988, 2002 и 2013 гг., Чжу и Сюй обнаружили, что, хоть у городских жителей с 1988 по 2013 г. доходы выросли, причем как у мужчин, так и у женщин, у мужчин доходы неизменно оказывались выше, чем у женщин [Zhu Bin, Xu Liangyu 2020].

В настоящее время, по данным Глобального отчета о гендерном разрыве, Россия и Китай характеризуются равной величиной показателя, измеряющего равенство в зарплате за одну и ту же деятельность, – 0,613 [Global Gender… 2020: 297, 125]. По данным, приводимым Международной организацией труда, гендерный разрыв в оплате труда в России составил 27,9%, в Китае – 19,0% [Global Wage… 2018: 25]. Задача данного исследования заключается в проведении сравнительного анализа гендерного разрыва на исследовательских данных с выявлением факторов, определяющих различия в оплате труда.

Тематический обзор литературы позволяет заключить, что существуют три группы факторов, обусловливающих различия в оплате труда мужчин и женщин. Во-первых, гендерный разрыв может быть следствием дискриминации на рынке труда по половому признаку, при которой мужчины и женщины неравным образом распределяются по секторам, отраслям экономики, а также по должностям (горизонтальная и вертикальная сегрегация). Во-вторых, женщины в силу выполняемых социальных ролей вынуждены временно прерывать трудовую деятельность или переходить на неполный рабочий день. В-третьих, различия в оплате труда могут быть обусловлены разницей в качественных характеристиках рабочей силы (различия в уровне образования, квалификации).

Данные и методы. Последующий анализ проводится на данных двух исследований: 28-й волны «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE)»1 за 2019 г. и Китайского соци- ологического исследования (CSS)1 за 2019 г. Основой проведения межстранового сравнительного анализа является сопоставимость данных [Андреенкова 2014]. В данном случае сопоставимость обеспечивается за счет того, что данные обоих исследований репрезентируют генеральную совокупность по ключевым демографическим характеристикам, а также за счет сходства переменных. Для анализа гендерных различий в оплате труда использовались данные по работающим респондентам. В массиве RLMS-HSE это совокупность респондентов, которые на вопрос об основном занятии в настоящее время ответили, что они работают (50,9%); в массиве CSS это группа респондентов, которые на вопрос о текущей рабочей ситуации ответили, что у них есть работа или они имеют работу, но сейчас находятся в отпуске (64,8%).

При анализе использовалась комбинация методов. Во-первых, методы для определения величины гендерного неравенства в оплате труда (расчет средних и декомпозиция индекса Тейла), во-вторых, метод классификации данных, называемый методом деревьев решений ( CHAID ), для выявления факторов, определяющих размер получаемых трудовых выплат.

Статистические показатели гендерного разрыва в оплате труда . Традиционным показателем гендерного разрыва в оплате труда мужчин и женщин выступает соотношение средних зарплат. Для расчетов, результаты которых представлены в табл. 1, использовались следующие переменные. В вопроснике RLMS-HSE была выбрана переменная, фиксирующая ответы на вопрос, сколько денег в течение последних 30 дней респондент получил по основному месту работы после вычета налогов и отчислений. В массиве CSS была выбрана переменная, собравшая данные о том, сколько всего денег получил респондент за трудовую деятельность в предшествующий год. Важно подчеркнуть, что и в вопроснике RLMS-HSE , и в вопроснике CSS речь идет не только о зарплате, но о всех выплатах, получаемых за трудовую деятельность.

Таблица 1

Соотношение средних заработков в России и Китае

|

Страна |

Средние заработки мужчин |

Средние заработки женщин |

Отношение средних заработков женщин к средним заработкам мужчин, % |

|

Россия |

35271,4 руб. |

25947,1 руб. |

73,6 |

|

Китай |

52072,45 юаней |

39838,33 юаней |

76,5 |

Как следует из табл. 1, по такому показателю, как соотношение средних заработков, две страны находятся примерно на одном уровне. По этому показателю в России средние заработки женщин составляют 73,6% средних заработков мужчин, в Китае – 76,5%. Различия в показателях невелики. По одному показателю трудно провести сравнение и сделать вывод об особенностях гендерного неравенства в оплате труда в двух странах. Кроме того, при отсутствии нормального распределения среднее не является информативным показателем.

Чтобы восполнить недостаток информации о масштабах гендерного неравенства в оплате труда, проведем декомпозицию индекса Тейла. Метод деком- позиции относится к тем инструментам, которые помогают определить вклад различных факторов в формирование неравенства. Одним из наиболее распространенных в российском обществоведении методов является декомпозиция неравенства по методу Оаксаки-Блайндера [Овчинников, Малкина 2019]. Декомпозиция индекса Тейла «раскладывает» неравенство на две составляющие – межгрупповую и внутригрупповую части. Межгрупповое неравенство – это то неравенство, которое образуется за счет принадлежности к определенной социальной группе. Внутригрупповое – это неравенство, формируемое внутри социальной группы. Так как в сумме обе части формируют общую величину неравенства, можно определить долю или, иначе говоря, «вклад» каждой из частей в общее неравенство. Иными словами, благодаря декомпозиции индекса Тейла можно понять, что является первоочередным в формировании неравенства в оплате труда: принадлежность к гендерной группе или неравномерное распределение доходов внутри каждой из гендерных групп. Результаты декомпозиции неравенства по доходам, связанным с трудовой деятельностью, представлены в табл. 2

Таблица 2

Декомпозиция неравенства по доходам, связанным с трудовой деятельностью, в России и Китае (%)

|

Страна |

Внутригрупповое неравенство |

Межгрупповое неравенство |

|

Россия |

94 |

6 |

|

Китай |

98 |

2 |

Согласно результатам, неравенство в заработках, связанное с гендерной принадлежностью, как в России, так и в Китае невелико: доля межгруппового неравенства в общей величине неравенства в России составляет 6%, в Китае – 2%. Это означает, с одной стороны, что основное неравенство в заработках связано не столько с гендерными различиями в оплате труда, сколько с доходной дифференциацией внутри каждой из гендерных групп. С другой стороны, мы видим, что гендерный фактор в России оказывается более «весомым», чем в Китае.

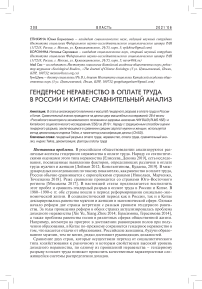

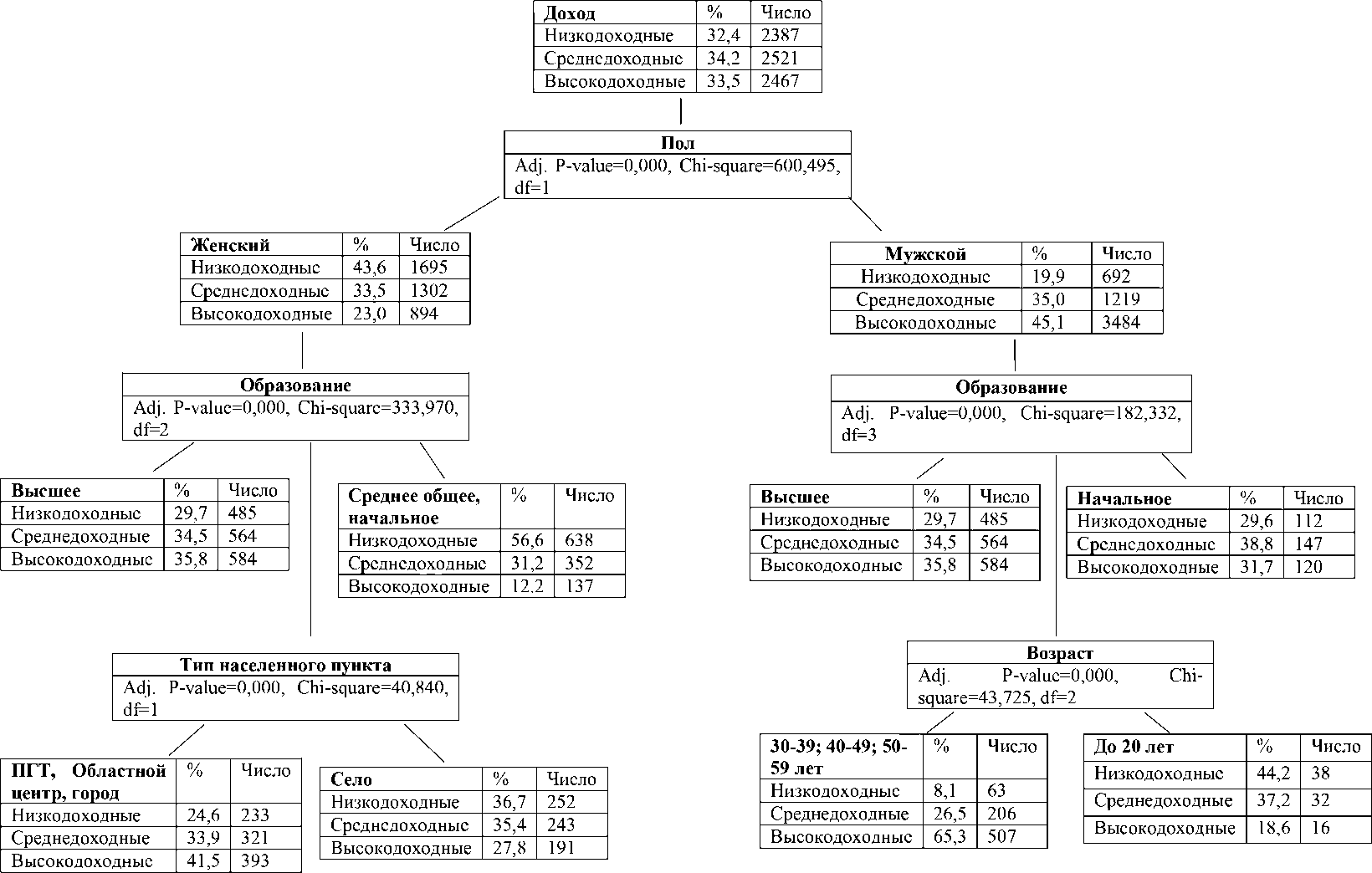

Факторы, обусловливающие различия в оплате труда . Для определения того, какую роль гендерный фактор играет в определении оплаты труда в России и Китае, был выбран метод классификации данных, называемый методом деревьев решений ( CHAID ). Преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет выявлять связь между переменными, измеренными по любой шкале. Несмотря на то что метод не новый (еще в 1980 г. он упоминался в работе Г. Касса [Kass 1980]), в отечественных исследованиях он применяется редко. Данный метод похож на регрессионный анализ и тоже направлен на изучение взаимосвязи между переменными. Однако, во-первых, он более нагляден, т.к. взаимосвязь переменных представлена в виде иерархической структуры «дерева». Во-вторых, данный метод позволяет включить в качестве независимых большое число переменных, измеренных по любой шкале. В-третьих, «деревья» выявляют не только линейные, но и нелинейные связи. В-четвертых, «деревья» устойчивы к выбросам [Груздев 2016: 9].

Задачей данного метода является классификация объектов, которые с большей вероятностью являются членами целевой группы. Весь набор данных, включенных в анализ, называется корневым узлом. При анализе он разбивается на узлы. Разбиение происходит таким образом, чтобы независимые пере- менные наиболее сильно отличались друг от друга по зависимой переменной, например, выделение узлов, значимо различающихся по уровню дохода от трудовой деятельности. Качество разбиения на узлы оценивается с помощью статистических критериев (χ-квадрат, если переменная категориальная; F-статистика, если переменная интервальная). А в качестве правил разбиения – зависимые переменные, включенные в анализ. «Ветвями» называют линии, которые соединяют различные узлы, полученные в ходе анализа, на этих «ветвях» указываются правила разбиения и статистики. В результате анализа для каждого узла высчитывается вероятность в виде процентных долей зависимой переменной, выносится решение в виде спрогнозированной категории этой переменной. Разбиение на узлы происходит до тех пор, пока независимые переменные не будут исчерпаны. Последний узел, который не разбивается дальше, называется терминальным узлом «дерева», или «листом» [Груздев 2016: 10]. В результате анализа происходит распределение анализируемых независимых переменных на группы, наиболее отличающиеся друг от друга по значениям зависимой переменной.

В качестве зависимой переменной в российском массиве RLMS-HSE использовалась интервальная переменная, содержащая информацию о том, сколько всего денег было получено по основному месту работы в течение 30 дней. Эта переменная была перекодирована в трехбалльную шкалу, принимающую значения: 1 – низкодоходная группа респондентов, 2 – среднедоходная, 3 – высокодоходная. Такая же перекодировка была использована и для китайских данных CSS для переменной, фиксирующей годовой доход от трудовой деятельности.

В качестве независимых выступали социально-демографические переменные: пол, возраст, уровень образования, тип населенного пункта. Особенности кодировки зависимых и независимых переменных, фигурирующих в российском и китайском массивах, представлены в табл. 3.

Таблица 3

Список переменных, включенных в анализ факторов, обусловливающих оплату труда в России и Китае

|

Россия |

Китай |

||

|

Зависимая переменная |

Независимые переменные |

Зависимая переменная |

Независимые переменные |

|

Перекодированная переменная с информацией, сколько всего денег было получено по основному месту работы в течение 30 дней: 1 – низкодоходная группа респондентов, 2 – среднедоходная, 3 – высокодоходная |

Пол: мужской, женский Возраст: до 20 лет, 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60 лет и старше Уровень образования: начальное, среднее общее, среднее специальное, высшее Тип населенного пункта: областной центр, город, ПГТ, село |

Перекодированная переменная с информацией о трудовом доходе, полученном в 2018 г.: 1 – низкодоходная группа респондентов, 2 – среднедоходная, 3 – высокодоходная |

Пол: мужской, женский. Возраст: до 20 лет, 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60 лет и старше Уровень образования: никогда не учился в школе, начальное, среднее общее, высшее Тип населенного пункта: город, село |

Наилучшим предиктором трудового дохода в России выступает переменная пола (рис. 1): большинство мужчин относятся к высокодоходной группе

Рисунок 1. Дерево решений факторов, связанных с оплатой труда в России, данные RLMS-HSE

2021’06 ВЛАСТЬ

Женщины

Низкодоходные

Среднедоходные

Высокодоходные

27,0

47,0

Образование

Adj. P-value=0,000, Chi-square=446,969, df=4

Adj. P-value=0,000, Chi-square=15,728, df=l

Adj. P-value=0,000, Chi-square=78,178, df=l

Тип населенного пункта

Adj. P-value=0,000, Chi-square=56,169, df=2

Рисунок 2. Дерево решений факторов, связанных с оплатой труда в Китае, данные CSS

|

Доход |

% |

Число |

|

Низкодоходные |

33,9 |

1519 |

|

Среднедоходные |

32,8 |

1469 |

|

Высокодоходные |

33,3 |

1491 |

|

Высшее |

% |

Число |

|

Низкодоходные |

24,2 |

325 |

|

Среднедоходные |

22,2 |

299 |

|

Высокодоходные |

53,6 |

720 |

|

Никогда не учились |

% |

п |

|

Низкодоходные |

66,3 |

114 |

|

Среднедоходные |

28,5 |

49 |

|

Высокодоходные |

5,2 |

9 |

|

Начальное |

% |

Число |

|

Низкодоходные |

35,5 |

485 |

|

Среднедоходные |

38,8 |

529 |

|

Высокодоходные |

25,7 |

351 |

Число

|

Мужчины |

% |

Число |

|

Низкодоходные |

22,1 |

141 |

|

Среднедоходные |

17,1 |

109 |

|

Высокодоходные |

60,9 |

389 |

|

Женщины |

% |

Число |

|

Низкодоходные |

44,1 |

256 |

|

Среднедоходные |

42,9 |

249 |

|

Высокодоходные |

12,9 |

75 |

|

Мужчины |

% |

Число |

|

Низкодоходные |

29,2 |

229 |

|

Среднедоходные |

35,7 |

280 |

|

Высокодоходные |

35,2 |

276 |

|

Город |

% |

Число |

|

Низкодоходные |

21,1 |

91 |

|

Среднедоходные |

37,8 |

163 |

|

Высокодоходные |

41,1 |

177 |

|

Село |

% |

Число |

|

Низкодоходные |

39,0 |

138 |

|

Среднедоходные |

33,1 |

117 |

|

Высокодоходные |

28,0 |

99 |

(45,1%). Данный узел далее расщепляется по уровню образования: среди тех, у кого высшее образование, больше всего высокодоходных (35,8%), среди тех, кто имеет начальное образование, больше всего среднедоходных (38,8%). Далее узел по образованию расщепился по переменной возраста: мужчины с высшим образованием в возрасте 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет относятся преимущественно к высокодоходным (65,3%), в то время как мужчины с начальным образованием до 20 лет в большинстве своем относятся к низкодоходной категории (44,2%).

Среди женщин большинство составляет категория низкодоходных (43,6%). Женщины с высшим образованием так же, как и мужчины, в большинстве своем относятся к высокодоходной группе (35,8%), в то время как женщины со средним общим и начальным образованием относятся к категории низкодоходных (56,6%). Далее узел по образованию для женщин расщепился по типу населенного пункта: проживающие в ПГТ, областных центрах, городах относятся к высокодоходным (41,5%), а проживающие в селе – к низкодоходным (36,7%). В целом анализ показал, что, несмотря на существующее доходное неравенство между мужчинами и женщинами в России, наличие высшего образования и проживание не в сельской местности позволяют женщинам добиться высокого дохода; для мужчин такими факторами являются также уровень образования и возраст.

Анализ по китайским данным показал, что наибольшая связь присутствует у переменных дохода и образования. Те, кто имеет высшее образование, относятся к высокодоходным (53,6%). Данный узел расщепился по полу: и мужчины, и женщины с высшим образованием относятся к высокодоходным, но доля таковых выше среди мужчин, 60% против 47% женщин.

Никогда не учившиеся относятся к низкодоходным (66%), а те, кто получил начальное образование, относятся к среднедоходным (38,8%). Далее узел по начальному образованию расщепился по полу: женщины относятся к бедным (44,1%), мужчины – к среднедоходным (35,7%). Далее узел по полу расщепился по переменной «тип поселения» только для мужчин. Те из них, кто проживает в городе, преимущественно относятся к высокодоходным (41,1%). А мужчины, проживающие в сельской местности, преимущественно относятся к категории низкодоходных (39,0%). Анализ показал, что, в отличие от российских данных, в Китае пол не является главным фактором, влияющим на неравенство в оплате труда. В Китае доход прежде всего связан с уровнем образования – чем он выше, тем больше шансов достичь высокого дохода как у мужчин, так и у женщин.

Выводы. Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, гендерный разрыв в оплате труда в России и Китае находится примерно на одном уровне, что находит подтверждение и в результатах международных сравнений. Основная доля неравенства в оплате труда мужчин и женщин в России и Китае объясняется в первую очередь неравным распределением выплат внутри каждой из гендерных групп. Вместе с тем гендерные различия в оплате труда в России немного более значимы, чем в Китае. Это дало основание предположить, что гендерная принадлежность в России окажется более весомым фактором, определяющим оплату труда, чем в Китае. Это предположение подтвердилось по результатам проведенного анализа методом классификации данных (CHAID). Действительно, первое значимое различие в оплате труда связано именно с гендерной принадлежностью: мужчины получают больше, чем женщины. Такие факторы, как уровень образования и место жительства, оказываются на втором и третьем местах. В Китае же наблюдается обратная ситуация: основное различие в оплате труда связаны с качественными характеристиками работников: больше получают те, у кого выше уровень образования, независимо от гендерной принадлежности. Гендерные различия проявляются в группах, характеризующихся разным уровнем образования. Мужчины, получившие высшее образование, чаще, чем женщины, получают высокий доход от трудовой деятельности, тогда как последствия низкого уровня образования для дохода чаще испытывают женщины. Таким образом, мы видим, что гендерное неравенство в оплате труда при сходстве количественных характеристик может иметь разные основания. В России пол оказывается аскриптивным признаком, определяющим различия в оплате труда; в Китае более существенными вляются качественные характеристики рабочей силы.

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ «Сравнительное исследование проблем социального равенства и справедливости в Китае и России» (грант № 19-511-93003).

Список литературы Гендерное неравенство в оплате труда в России и Китае: сравнительный анализ

- Андреенкова А.В. 2014. Сравнительные межстрановые исследования в социальных науках: теория, методология, практика. М.: Новый Хронограф. 511 с.

- Герасимова И.А., Герасимова Е.В. 2014. Неравенство денежных доходов населения России (пространственно-временной подход). - Мир России. Социология. Этнология. № 2. С. 38-74.

- Груздев А.В. 2016. Прогнозное моделирование в IBM SPSS Statistic и R: Метод деревьев решений. М.: ДМК Пресс. 276 с.

- Елисеева И.И., Декина М.П. 2019. Статистический анализ гендерного неравенства оплаты труда в современной России. - Статистика и экономика. Т. 16. № 5. С. 85-93.

- Константинова Д.С., Кудаева М.М. 2019. Дискриминационные различия в заработной плате в России. - Дискуссия. Вып. 92. С. 38-46.

- Лейман Т.И. 2012. Некоторые причины гендерного разрыва в оплате труда. -Академический вестник. № 3. С. 81-87.

- Мигранова Л.А. 2018. Заработная плата в России и мире: сравнительный анализ. - Народонаселение. Т. 21. № 3. С. 52-67.

- Мосакова Е.А. 2017. Гендерная дискриминация на рынке труда России и Японии. - Информационное общество. № 6. С. 11-16.

- Николаев И., Марченко Т., Точилкина О. 2018. Гендерный разрыв в оплате труда. - Общество и экономика. № 2. С. 59-79.

- Овчинников В.Н., Малкина М.Ю. 2019. Детерминанты неравенства в оплате труда в современной России. - Terra Economicus. Т. 17. № 3. С. 30-47.

- Global Gender Gap Report 2020. World Economic Forum. 2020. 371 р. URL: http:// www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf (accessed 09.11.2021).

- Global Wage Report 2018/19: What Lies behind Gender Pay Gaps. 2018. Geneva: International Labour Office. 160 р. URL: https://www.ilo.org/global/publications/ books/WCMS_650553/lang--ru/index.htm (accessed 09.11.2021).

- Kass G. V. 1980. An Exploratory Technique for Investigation Large Quantities of Categorical Data. - Applied Statistics. Vol. 29. Is. 2. P. 119-127.

- Li Chunling, Li Shi. 2008. Rising Gender Income Gap and Its Dynamics in China: Market Competition or Sex Discrimination? - Sociological Studies. No. 2. P. 94-117.

- Xie Yu, Xiang Zhou. 2014. Income Inequality in Today>s China. - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 111. No. 19. P. 6928-6933.

- Zhu Bin, Xu Liangyu. 2020. The Change of Gender Income Gap against the Background of Market Transformation. - Youth Studies. No. 2. P. 23-34.