Гендерные аспекты эпидемиологии и лабораторной диагностики урогенитального трихомониаза

Автор: Горчаков Д.А., Луцевич И.Н., Софьин B.C., Луцевич С.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 4 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Урогенитальный трихомониаз по-прежнему является одной из самых распространенных ИППП. Считается, что эволюционно влагалищная трихомонада изначально паразитировала в женских половых путях, а позднее адаптировалась к условиям мужского урогенитального тракта. Это способствовало формированию определенной тендерной специфики биологии самого паразита, эпидемиологии и клиники трихомониаза. Имеющиеся тендерные отличия необходимо учитывать в профилактике, диагностике и лечении урогенитального трихомониаза.

Гендерные отличия эпидемиологии трихомониаза, морфологии и иммунологии трихомонады, урогенитальный трихомониаз, эволюция влагалищной трихомонады

Короткий адрес: https://sciup.org/14917817

IDR: 14917817

Текст научной статьи Гендерные аспекты эпидемиологии и лабораторной диагностики урогенитального трихомониаза

1Величайший генетик-эволюционист Ф. Добржан-ский заметил, что если необходимо разобраться в механизмах того или иного биологического процесса, то к нему надо подходить с исторических, эволюционных позиций. Открытие и описание влагалищной трихомонады связывают с именами французского врача Альфреда Донне и немецкого натуралиста Кристиана Эренберга. Большинство авторов указывают на 1836 год как дату открытия этого простейшего. Однако имеются сведения, что открытие, идентификация и таксономическое определение занимали гораздо большее время, вплоть до 1845 г., и при этом исследовались только выделения из женских половых органов.

В 1888 г. Kunster обнаружил влагалищную трихо- монаду у мужчин в моче, а в 1894 г. об обнаружении

трихомонад в моче мужчин сообщили Marchand и Miura, в 1910 г. трихомонада была выделена профессором кафедры кожных и венерических болезней Московского медицинского университета И. Ф. Зеле-невым из секрета предстательной железы у мужчин с простатитом.

Таким образом, почти полвека влагалищная три-хомонада или не определялась в выделениях из мужского урогенитального тракта, или, что вполне вероятно, не обитала в них. К последнему предположению склоняется целый ряд исследователей [1–7].

Исходя из этих исторических предпосылок, можно предположить, что сохранились и продолжают эволюционировать гендерные отличия урогенитальной трихомонады и трихомониаза, которые необходимо учитывать при диагностике трихомониаза и при установке критериев излечиваемости.

Уместно добавить, что представители подцарства Простейшие, в том числе Trichomonas vaginalis, об-

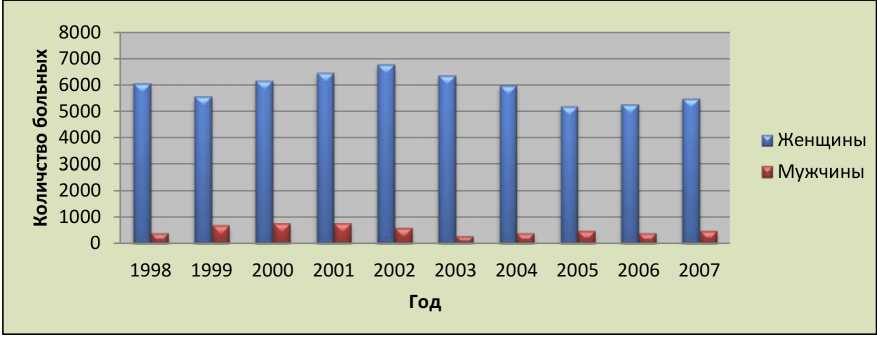

Структура заболеваемости трихомониазом в зависимости от пола за 1998–2007 гг. в Великобритании

ладают уникальной способностью к наследуемой модификационной изменчивости, которая определяет значительные адаптационные возможности [8–12].

О гендерных различиях трихомониаза свидетельствует статистика заболеваемости этой протоинвазией, являющейся по сей день социально значимой патологией. По мнению О. Л. Иванова [13], в общей структуре ИППП частота трихомониаза оценивается примерно в 10%. Авторы настоящего обзора располагают, исходя из наблюдений по своему региону, цифрами в 15-18%.

Проведенный нами анализ заболеваемости ИППП мужчин и женщин в России (1995–2003 гг.) с впервые установленным диагнозом позволил констатировать тот факт, что количество заболевших женщин почти в 2 раза превышает число заболевших мужчин. При этом соотношение мужчин и женщин при трихомониазе составило 20,6% к 79,4%.

David A. Levis [7] приводит следующую картину заболеваемости (рисунок), которая отражает еще большую разницу количества случаев «женского» и «мужского» трихомониаза.

Имеются эмпирические данные, позволяющие в общих чертах представить пути и вероятность передачи Trichomonas vaginalis [14]. От мужчины к женщине: ряд авторов показали, что от 85 до 100% женщин, являющихся половыми партнерами мужчин, которым в двух клиниках был поставлен диагноз «трихомони-аз», также были инвазированы Trichomonas vaginalis [15]. От женщины к мужчине: наблюдается очень большой диапазон показателей — от 4 до 80% [16].

Основной проблемой в наблюдении за контактами является, как и прежде, идентификация источника и направления передачи инфекции. Резонно считать в этом случае, что все те, кто инфицирован Trichomonas vaginalis, являются источником заражения. Исходя из этого постулата, Френсис Дж. Боуден, Джефри П. Гарнет [14] ввели такие эпидемиологические критерии, как «верхние и нижние границы» возможной передачи инфекции.

Под «верхней границей» вероятности передачи инвазии от мужчин к женщинам авторы понимают долю (%) зараженных половых партнерш, при использовании достаточно точных методов диагностики в условиях клиники.

Доля (%) мужчин, являющихся половыми партнерами женщин с трихомониазом и инвазированных на данный момент, будет определяться частотой сексуальных контактов в данной паре, вероятностью пере- дачи трихомониаза в расчете на один половой акт и продолжительностью заболевания у мужчины.

Вероятность передачи от женщин к мужчинам на протяжении длительных взаимоотношений выше 50%. Однако уровень в 50% может быть, по мнению авторов, приемлемым и для кратковременных взаимоотношений. Определение «нижней границы» вероятности весьма затруднено, что связано в первую очередь с малой выборкой исследований и недостаточной диагностикой трихомониаза. В данном случае понимаются не технологические ошибки, а тот очевидный факт, что средства, используемые для диагностики трихомониаза, были различными. Исходя из этого, более низкие цифры заболеваемости обусловлены относительно невысокой чувствительностью используемых диагностических методов.

По данным ряда авторов, частота бессимптомного паразитоносительства Tr. vaginalis среди обследованных женщин составляет 10-35%, а среди мужчин доходит до 41 % [17].

Наши исследования показали, что в Саратове и Саратовской области в 2007 г. было выявлено 203,0 заболевших трихомониазом на 100 тыс. населения, из них женщин 78,9%, а в 2010 г 138,8 на 100 тыс. населения, из которых женщин 85,9% [18].

Высокий процент диагностированных больных женщин свидетельствует об «эпидемиологическом айсберге», в подводной части которого невыявлен-ные больные мужского пола. Исходя из исторических предпосылок и существующих реалий эпидемиологического паттерна, уместно поднять одну важную проблему, которой, к сожалению, в настоящее время мало уделяется внимания — это гендерные отличия не только в патогенезе трихомониаза, но и диагностике этой протоинвазии.

Свежая манифестная форма трихомониаза у мужчин выражена менее интенсивно, чем у женщин. По всей видимости, это может быть связано не только с различиями иммунного статуса мужчин и женщин. Устойчивость влагалищных трихомонад к иммунному ответу зависит от высокой концентрации в них ионов железа, которые паразит в избытке способен получать из менструальной крови.

Наши эксперименты по проточному культивированию урогенитальной трихомонады показали, что у три-хомонад, выращенных на средах, не содержащих железа, выработка белков понижается на 40%, а процесс размножения замедляется практически вдвое [19].

Зависимость жизнедеятельности трихомонад от уровня железа изучалась многими учеными для соз- дания лекарственных препаратов, которые могли бы блокировать использование железа паразитами или же иметь целенаправленное действие и поглощаться трихомонадами, разрушая их без разрушения клеток хозяина.

Интересны исследования иммунологического статуса при трихомониазе. Ответные реакции иммунной системы также имеют гендерные особенности. Гендерные различия в иммунной системе мужчин и женщин проявляются не только в периоды гормональной перестройки, но и в иммунных реакциях на инфекционные и инвазионные агенты.

Следует отметить, что согласно данным C. J. Grossman et al. [20] у женщин как гуморальная, так и клеточная составляющие иммунного ответа более выражены, чем у мужчин (длительнее продолжительность иммунного ответа, более низкий порог для его развития, а также выше пик антител). Это подтверждает существование феномена, называемого в литературе иммунологическим половым диморфизмом. Половые стероиды не только обладают системным воздействием на иммунологическую реактивность, но и оказывают значительное влияние на состояние местного иммунитета, а именно: защитного иммунитета слизистых половых путей. По данным литературы, иммунная защита слизистой поверхности полового тракта реализуется в основном под влиянием яичниковых гормонов [20, 21]. Эстрогены способствуют повышению IgM и повышают экспрессию Ig-рецептора опосредованно через транспорт IgА и IgM через эпителий слизистой полового тракта [22, 23]. Кроме этого, эстрогены увеличивают толщину влагалищного эпителия и способствуют секреции муцинов и других важных защитных факторов, таких, как компоненты комплементарной системы (С3). На фоне эстрогенной недостаточности развивается дисбактериоз влагалища, проявляющийся снижением лактобактерий и нарастанием количества бактерий фекальной группы [24].

Таким образом, эстрогены значительно улучшают иммунитет слизистых и соответственно обеспечивают защиту от инфекций [25, 20].

На сегодняшний день рассматривается несколько вероятных патогенетических механизмов, которые могли бы объяснить связь между половыми гормонами и риском инфицирования заболеваниями, передаваемыми половым путем. Это и истончение влагалищного эпителия под влиянием прогестерона, и развитие прогестерон-опосредованной эктопии цервикального эпителия [26].

И. Н. Теличко [27] своими исследованиями доказал, что наиболее частыми изменениями в иммунном статусе организма мужчин, независимо от этиологического фактора, являются выраженный лимфоцитоз, повышенное содержание в крови В-лимфоцитов и снижение показателей фагоцитарной активности нейтрофилов. Отмечается как увеличение, так и уменьшение абсолютного и относительного содержания и функциональной активности Т- и В-лимфоцитов в периферической крови. Гуморальное звено иммунитета характеризовалось высокой концентрацией в сыворотке крови IgG и IgM. Кроме того, отмечены нарушения фагоцитарной активности лейкоцитов.

Наши исследования по изучению иммунного статуса у мужчин и женщин при трихомонадной инвазии показали, что у мужчин наблюдались существенные увеличения популяций CD4+, CD3+ и соотношения CD4/CD8 при вполне логичном уменьшении относи- тельного количества CD8+. До известной степени ответная реакция иммунной системы женщин, заболевших трихомониазом, была сходной в качественном отношении, но как абсолютные, так и относительные значения клеточного и гуморального иммунитета у женщин были достоверно выше.

Общеизвестно и понятно различие эндоэкологи-ческой обстановки в женских мочеполовых путях и мужских. Trichomonas vaginalis, попадая в половые пути нового хозяина, начинают адаптироваться к условиям обитания. В зависимости от этих условий будут формироваться соответствующие морфотипы и поведенческие реакции, включая способ питания. А. А. Гаврусев с соавт. [28] установили, что у мужчин чаще отмечается циркуляция преимущественно мелких амебовидных и атипичных уретральных безжгу-тиковых форм паразита. У таких паразитов зачастую нет аксостиля, жгутиков, ундулирующей мембраны, а сами трихомонады трудноотличимы от полиморфноядерных лейкоцитов или эпителиоцитов. Такая трансформация может быть связана с неблагоприятными условиями роста (недостатком ряда необходимых для жизнедеятельности веществ, изменением рН среды, неадекватной терапией нитроимидазолами).

Davis-Hayman S. R. et al. [29] исследовали антигенную активность белков теплового шока Тr. vaginalis. Исследователи установили, что один белок с молекулярной массой 38 кДа взаимодействовал только с сыворотками инфицированных женщин, причем в 100% случаев. Исследователи высказывают предположение, что этот белок является строго специфичным для женщин, страдающих трихомонозом [26]. Установлено, что размеры трихомонады, выделенные у больных женщин, больше и составляют в среднем 16,92 мкм, в то время как у мужчин 13,34 мкм.

И. И. Ильин [30], Э. А. Баткаев, Д. В. Рюмин [31] отмечают, что у мужчин, чьи жены больны трихо-мониазом, находят «своеобразные» малоподвижные клетки в нативных препаратах, отличающиеся в окрашенных мазках от классических трихомонад. Самое интересное, что эти клетки исчезают после проведения специфической терапии. На основании приведенных данных многие авторы считают их особой формой трихомонад. К одной из таких атипичных форм относят обнаруживаемые в нативных препаратах так называемые «круглые неподвижные формы». Считается, что именно эти формы обладают устойчивостью к лекарственным препаратам.

Трихомонад нельзя отнести ни к чисто полостным, ни к тканевым паразитам, так как они могут обитать как на эпителии слизистых урогенитального тракта мужчин и женщин, так и проникать достаточно глубоко в ткани благодаря наличию протеаз [32, 33]. Это обусловливает такие клинические проявления, как инфильтраты различной степени выраженности в подслизистом слое, эрозии и язвы, метаплазию эпителия. Очевидно, что именно с выделением протеолитических экзоферментов и других биологически активных веществ связан механизм воспалительных явлений при трихомониазе. Об этом говорит и тот факт, что инстилляция в уретру здоровых мужчин взвеси убитых трихомонад не вызывает воспалительных явлений, в то же время вытяжка из суспензии трихомонад может вызвать уретрит. Большое значение имеет способность простейшего инкорпорироваться в субэпителиальном слое. При колонизации трихомонадами предстательной железы, семенных пузырьков, яичек элиминация возбудителя крайне затруднена [28].

Исходя из изложенных гендерных отличий клиники и патогенеза трихомониаза совершенно ясно, что и в лабораторной диагностике необходимо учитывать половые аспекты.

Лабораторной диагностике трихомониаза мужчин, женщин и детей различной локализации и форм посвящены обширные и глубоко научные обзоры отечественных и зарубежных авторов [2, 4, 6, 27, 34–40]. Гендерные аспекты в этих обзорах и пособиях рассматриваются только в плане техники взятия материала для исследований, но практически не учитываются как важный момент в построении алгоритмов диагностики, анализа и интерпретации полученных результатов. Резюмируя проведенный обзор литературы и собственные исследования, можно утверждать о существовании эволюционно сформировавшихся гендерных особенностей как в биологии самой влагалищной трихомонады, так и в клинике заболевания, которое она вызывает. При этом эволюционные процессы продолжаются, что объясняет изменение эпидемиологического паттерна, клиники этой протоинвазии, трудности в диагностике и лечении. Учитывая приведенные доказательства гендерных отличий урогенитальной трихомонады и паразитарного процесса, вызываемого ею, можно отметить необходимость дальнейшего углубленного изучения эволюционных процессов паразитических простейших и их влияния на заболеваемость этой протоинвазией, внедрения результатов исследований в повседневную клиническую и лабораторную практику.

Список литературы Гендерные аспекты эпидемиологии и лабораторной диагностики урогенитального трихомониаза

- Клименко Б. В., Авазов Э. Р., Барановская В. Б., Степанова М. С. Трихомониаз мужчин, женщин и детей. СПб., 2001. 185 с.

- Дмитриев Г.А., Сюч Н.И. Мочеполовой трихомониаз (клинико-лабораторное обследование и ведение пациентов). М.,2005. 128 с.

- Софьин B.C. Морфофизиологические, генетические и эволюционные аспекты изучения Tr. Vaginalis//Научно-медицинский вестник СГМУ. 2003. С. 64-70

- Глыбочко П.В., Пляченко Д.А., Софьин В.С., Лобанова А.В. ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО, СВЧ-И КВЧ-ИЗЛУЧЕНИЙ НА TRYCHOMONAS VAGINALIS В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2007. № 2. С. 27-31.

- Луцевич И.Н., Горчаков Д.А., Софьин B.C., Кобзе-ва А. В. Использование простейших в качестве тест-объектов по изучению модифицирующего и мутагенного действия электромагнитных излучений различного диапазона//Материалы объединенного Пленума научных советов Минздрав-соцразвития РФ и РАМН по экологии человека и охране окружающей среды «Научно-методические и законодательные основы обеспечения генетической безопасности факторов и объектов окружающей и производственной среды в целях сохранения здоровья человека». М., 2010. С. 104-105

- Petrin D., Delgati К., Bhat R. Clinical and Microbiological Aspects of Trichomonas vaginalis//Clinical Microbiology Reviews. 1998, Apr. P. 300-317

- Levis D.A. Trichomoniasis//Vaginal infection. 2010. P. 291-293

- Полянский Ю.И. О специфике эволюционного процесса в крупных таксонах (на примере эволюции простейших)//Проблемы новейшей истории эволюционного учения. Л.: Наука, 2000

- Инге-Вечтомов С. Г. Молекулярные механизмы наследственной и ненаследственной изменчивости//Эволюционная генетика, Л.: ЛГУ, 1982. С. 22-30. 1981. С. 156-169

- Пляченко Д.А., Софьин B.C., Плыкин В.Е. О возможных причинах артефактов при генодиагностике уроге-нитального трихомоноза//Актуальные вопросы дерматовенерологии: материалы межрегиональной конференции дерматовенерологов, посвященной 1000-летию г. Казани. Казань, 2005. С.143-144

- Горчаков Д. А., Луцевич И.Н., Кобзева А. В., Софьин B.C. Модификационная изменчивость как причина появления атипичных форм Trichomonas vaginalis//Материалы международного конгресса. СПб., 2011. С. 127

- Figueroa-Angulo Е.Е., Rendon-Gandarilla F.J., Puente-Rivera J. The effect of environmental factors on the virulence of Trichomonas vaginalis//Microbes and Infection. 2012. № 14. P. 1411-1427

- Иванов О.Л. Кожные и венерические болезни. М.: Медицина, 2010. 352 с.

- Боуден Ф.Дж., Гарнет Дж.П.//Инфекции, передаваемые половым путем. 2001. № 6. С. 5-13

- Catterall R.D. Trichomonal infections of the genital tract//Med. Clin. North. Am. 1972. Vol. 56. P. 1203-1209

- Watt L, Jennison R.F. Incidence of Trichomonas vaginalis in marital partners//Br.J. Vener. Dis. 1960. Vol. 36. P. 163-166

- Лобзин Ю.В. Проблема диагностики мочеполового трихомониаза у лиц молодого возраста//Журнал инфекто-логии. 2009. Т. 1, № 2/3. С. 25-30

- Луцевич И.Н., Горчаков Д.А., Завьялов А. И., Софьин B.C. Социально-экономическая очаговость заболеваний при инфекциях, передаваемых половым путем//Актуальные проблемы здоровья человека и среды его обитания: материалы Пленума научного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды Российской Федерации. М., 2011. С. 252-253

- Горчаков Д.А., Кобзева А.В., Софьин B.C. Мониторинг диагностических признаков Trichomonas vaginalis на проточной культуре//Сб. тез. конференции дерматологов и косметологов Приволжского федерального округа. Казань, 2011. С. 37-38

- Grossman C.J., Me Cruden А.В., Stimson WH. Bilateral communication between the endocrine and immune systems. Springer-Verlag, 1994. P. 36-43

- Lemola-Virtanen R., Helemins H., Saine M. Hormone replacement therapy and some salivary antimicrobial factors in post and perimenopausal womtn//Maturitas. 1997. № 50. P. 145-151

- Vaginal immunoglobulin A (Ig A) levels in post-menopausal women: influence of oestriol therapy/U. Milson, L.A. Nilsson, A. Brandberg, P. Ekelund [et al.]//Maturitas. 1991. №52. P. 129-135

- Susceptibility of postmenopausal women to infection with HIV during vaginal intercourse (letter)/J.G. Molland, B.H. Barraclough, V. Gebski [et al.]//Med. J. Aust. 1990. Vol. 60. № 299. P. 24-37

- CD3+, CD8+, CTL-activity nithin the human female reproductine tract: influence of stage of the menstrnal cycle and menopause/H.D. White, К. M. Crassi, A. L. Givan [et al.]//J. Immunolog. 1997. № 158. P. 3017-3027

- Hormone replacement therapy affects various immune cell subsets and natural cytotoxity/R. Brunelli, D. Frasca, G. Perrone [et al.]//Gynecol. Obstet. Invest 1996. № 88. P. 128-31

- Татарчук Т.Ф., Чернышов В. П., Исламова А.О. Половые стероидные гормоны и иммунная система//Гинекологическая эндокринология/под ред. Т.Ф. Татарчук. Киев, 2003. 300 с.

- Теличко И.Н. Диагностика и лечение трихомоноза: микробиологические и иммунологические аспекты: автореф. дис.... д-ра мед. наук. СПб., 2007. 28 с.

- Гаврусев А. А., Полещук Н.Н., Рубаник Л.В., Строц-кий А. В. Особенности клиники и лечения трихомониаза у мужчин, вызванного амебовидными, безжгутиковыми формами возбудителя//Здравоохранение. 2007. № 8. С. 57-62

- Trichomonas vaginalis: analysis of the cytosolic heat-shock protein 70 multigene family/S. R. Davis-Hayman [et al.]//J. Parasit. Res. 2000. Vol. 86. P. 608-612

- Ильин И. И. Негонококковые уретриты у мужчин. М., 1991.228 с.

- Баткаев Э.А., Рюмин Д. В. Актуальные вопросы патогенеза, диагностики и лечения урогенитального трихомониаза//Новые лекарства: журнал для врачей. 2004. № 2 (13).C. 4-14

- Coombs О. К., North M.I. An analysis of the proteinasesof Trichomonas vaginalis by PAAG electrophoresis//Parasitology 1983. Vol.86. P. 662-671

- Fiori P. L, Rapelli P., Addis M. F. The flagellated parasite Trichomonas vaginalis: new insights into cytopathogenicity mechanisms (review)//Microbes Infect, 1999. Feb. № 1 (2). P. 149-156

- Урогенитальный трихомониаз: актуальные вопросы диагностики и лечения (пособие для врачей)/В.М. Копылов, Е. Г. Бочкарев, В. М. Говорун [и др.]. М., 2001. 39 с.

- Кисина В. И. Урогениталыный трихомониаз: современный взгляд на проблему//Врач. 2010. № 1. С. 18-20

- Сюч Н.И., Мачкалян К. Э., Рыбчинский С. С. Оценка диагностической информативности методов лабораторной диагностики урогенитального трихомониаза//Военно-мед. журн. 2010. Т. 30, № 5. С. 58-59

- Чураков А.А., Дерюгина Л.А., Блюмберг Б. И., Попков В.М. Трихомониаз: актуальные вопросы лабораторной диагностики//Современные проблемы науки и образования. 2012. № 2. С. 83.

- Cindi van der Schee, Alex van Belcum. Improved Diagnosis of Trichomonas vaginalis Infection by PCR Vaginal Swabs and Urin Specimens Compared to Diagnosis by Wet Mount Microscopi, Cultur, and Fluorescent Staining//Journal of Clinical Microbiologiio. 1999, Dec. P. 4127-4130

- Diagnosis of Trichomonas vaginalis infection: The sensitivities and specificities of microscopy? Culture and PCR assay/Radonjic I.V., Dzamic A.M., Mitrovic S. M. [et al.]//European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2006. № 126. P. 116-120

- Real-time PCRs for detection of Trichomonas vaginalis b-tubulin and 18S rRNA genes in female genital specimens/P. Simpson [et al.]//J. Med. Microbiol. 2007. Vol. 56. P. 772-777.