Гендерные особенности иммунофизиологических взаимосвязей при формировании расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ

Автор: Батухтина Е.И., Коконова Д.Н., Невидимова Т.И., Ветлугина Т.П., Бохан Н.А., Гусев С.И., Кокорина Н.П.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Практическая наркология

Статья в выпуске: 6 (57), 2009 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты, отражающие гендерные особенности психонейроиммунологических сдвигов при формировании расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ. Обнаруженные изменения иммунологических, психофизиологических и психологических показателей могут являться факторами предрасположенности для возникновения наркотической зависимости у лиц мужского и женского пола.

Психонейроиммуномодуляция, гендерные особенности, наркотическая зависимость

Короткий адрес: https://sciup.org/14295378

IDR: 14295378 | УДК: 616.891:612.017.1

Текст научной статьи Гендерные особенности иммунофизиологических взаимосвязей при формировании расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ

GENDER FEATURES OF IMMUNOFHYSIOLOGICAL CORRELATIONS IN FORMATION OF DISORDERS INDUCED BY SUBSTANCE CONSUMPTION. E. I. Batukhtina, D. N. Koko-nova, T. I. Nevidimova, T. P. Vetlugina, N. A. Bokhan, S. I. Gusev, N. P. Kokorina . Mental Health Research Institute SB RAMSci . Results reflecting gender features of psychoneu-roimmunological shifts have been presented in formation of disorders induced by substance consumption. Detected changes of immunological, psychophysiological and psychological indices may be factors of predisposition for onset of drug dependence in male and female persons. K e y w o r d s : psychoneuroim-munomodulation, gender features, drug dependence.

Актуальность изучения патогенетических механизмов аддиктивных расстройств и выявления факторов предрасположенности к ним определяется неуклонным ростом распространенности этой патологии и тяжестью ее последствий. Установленными фактами являются сдвиги иммунологических показателей у больных с аддиктивными расстройствами, что объясняется как нейромедиаторными и нейрофизиологическими изменениями, так и прямым действием психоактивных веществ на иммуннокомпетентные клетки. [1, 2]. В то же время остаются недостаточно ясными и требующими дальнейшего изучения механизмы психонейро- иммуномодуляции при аддикции и иммунофи-зиологические факторы предрасположенности к формированию зависимости от психоактивных веществ.

Цель – установить гендерные особенности иммунофизиологических взаимосвязей при формировании расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (ПАВ).

Материалы и методы . Обследовано 80 наркозависимых лиц мужского пола (30 наркологических пациентов, 50 подростков-правонарушителей) и 13 зависимых от ПАВ пациенток. В качестве группы сравнения были обследованы 34 юноши и 85 девушек, среди которых были выделены лица, практически не употребляющие ПАВ и эпизодически употребляющие ПАВ. Разделение обследованных лиц в группах сравнения проводилось с учетом критериев «нормативного» и «ненормативного» аддиктивного поведения среди молодежи [3]. Средний возраст обследованных лиц мужского пола составил 19±0,3 года, лиц женского пола – 20±0,2 года. При обследовании пациентов и групп сравнения были соблюдены принципы информированного согласия Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации.

Лабораторно-иммунологическое исследование включало общий анализ крови, определение показателей клеточного, гуморального иммунитета [4, 5]. Фенотипирование иммунокомпетентных клеток осуществляли в цитотоксическом и иммунофлуоресцентном тестах с использованием моноклональных антител фирмы «Сорбент» (Москва). Концентрацию сывороточных иммуноглобулинов M, G, A определяли по Манчини; уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови – полиэтиленгликолевым методом с использованием ПЭГ-6000. Для определения митоген-стимулированной продукции фактора некроза опухолей альфа (ФНОα) гепаринизированную венозную кровь вносили в питательную среду и культивировали в круглодонных стерильных планшетах в присутствии липополисахарида [ЛПС, Sigma] в конечной концентрации 10 мкг/мл в СО2-инкубаторе в течение 48 часов [6]. Определение концентрации ФНОα в супернатантах культур цельной крови проводили методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов производства ООО «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург). Уровень продукции ФНОα пересчитывали с учетом индивидуального абсолютного количества мо-нонуклеарных клеток (МНК) и выражали в пкг/мл/106 МНК. Определение уровня тестостерона в сыворотке крови проводилось иммуно-ферментным методом с использованием наборов реагентов производства ООО «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург). Проводилась оценка болевой чувствительности с определе- нием верхнего (БВП) и нижнего (БНП) болевого порога [7]. Проба с андростеноном применяется для определения обонятельной чувствительности [8]. Психологическое тестирование включало оценку маскулинности-фемининности с вычислением гендерного индекса (ГИ) по S. L. Bem [9]. Статистическая обработка результатов осуществлялась непараметрическими методами с помощью программы «Statistica 6».

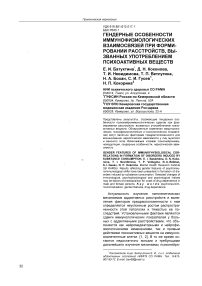

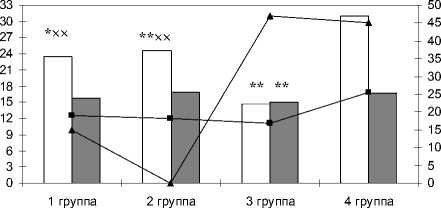

Результаты исследования . При обследовании лиц мужского пола выявлено повышение количества эозинофилов, концентрации сывороточного IgM, циркулирующих иммунных комплексов, снижение количества CD16+-лимфоцитов у наркозависимых пациентов по сравнению с лицами без наркологического диагноза (рис. 1).

Рис. 1. Показатели общего анализа крови и иммунного статуса у наркологических пациентов и в группах сравнения

Примечание. А – мужчины, Б – женщины. 1-я группа – практически не употребляющие ПАВ, 2-я группа – эпизодически употребляющие ПАВ, 3-я группа – зависимые от ПАВ.* – p<0,05 при сравнении с 1-й группой,** – p<0,01 при сравнении с 1-й группой, × – p<0,05 при сравнении со 2-й группой, ×× – p<0,01 при сравнении со 2-й группой.

Это согласуется с данными, полученными при обследовании больных опийной наркоманией на фоне развития абстинентного синдрома [2] и свидетельствует об иммунологическом дисбалансе. В группе лиц, эпизодически употребляющих ПАВ, выявлено повышение уровня моноцитов крови и числа HLA-DR+-лимфоцитов по сравнению с лицами, практически не употребляющими ПАВ, что указывает на напряженность иммунных функций.

При обследовании лиц женского пола обнаружено значимое возрастание общего количества лейкоцитов, CD4+-лимфоцитов, HLA-DR+-лимфоцитов, концентрации IgM, IgG, ЦИК у наркологических пациенток по сравнению с группами без наркологического диагноза, что является признаком активированного состояния иммунной системы у зависимых от ПАВ лиц женского пола.

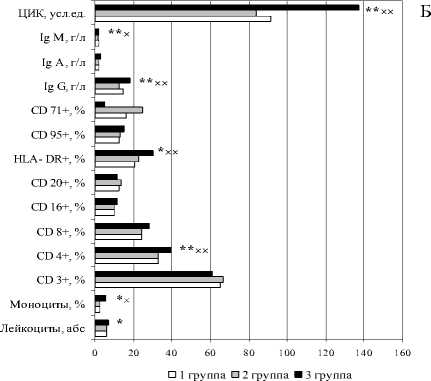

У лиц мужского пола с эпизодическим употреблением ПАВ обнаружены более высокие значения концентрации ФНОα в культуральных жидкостях по сравнению с наркозависимыми лицами (рис. 2).

Рис 2. Продукция фактора некроза опухолей альфа у наркологических пациентов и в группах сравнения

Примечание. А – мужчины, Б – женщины. 1-я группа – практически не употребляющие ПАВ, 2-я группа – эпизодически употребляющие ПАВ, 3-я группа – зависимые от ПАВ.** – p<0,01 при сравнении с 1-й группой, × – p<0,05 при сравнении со 2-й группой, ×× – p<0,01 при сравнении со 2-й группой.

Такой сдвиг цитокинового профиля означает включение клона Тh1 клеток и типичен для больных наркоманией с минимальной длительностью заболевания. У наркологических пациенток отмечено значимое снижение митоген-стимулированной продукции ФНОα по сравне- нию с группами сравнения, что может быть причиной появления признаков иммунологической недостаточности.

Таким образом, формирование зависимости от ПАВ у мужчин и женщин в целом имеет сходный, хотя и не идентичный, иммунологический профиль.

При проведении обонятельной пробы с анд-ростеноном у мужчин обнаружено, что частота случаев отрицательной реакции на андросте-нон составляет 29 %. При этом у зависимых от ПАВ подростков-правонарушителей и наркологических пациентов выявлена большая частота встречаемости лиц, дающих отрицательную оценку андростенону (47,0 и 45,0 %, соответственно), по сравнению с лицами, не имеющими наркологического диагноза (0 и 12,0 %). При оценке болевой чувствительности у мужчин выявлено снижение верхнего болевого порога у подростков-правонарушителей по сравнению с наркологическими больными в сочетании с наиболее низкими значениями концентрации тестостерона по сравнению со всеми группами (рис. 3).

Тестостерон БВП Андростенон Возраст

Рис. 3. Уровень тестостерона, болевая, обонятельная чувствительность и средний возраст у наркоза-висимых лиц мужского пола и в группах сравнения

Примечание. Тестостерон – уровень тестостерона, андростенон – частота встречаемости (в % случаев) отрицательной реакции на андростенон. 1-я группа – практически не употребляющие ПАВ. 2-я группа – эпизодически употребляющие ПАВ. 3-я группа – зависимые от ПАВ подростки-правонарушители. 4-я группа – зависимые от ПАВ пациенты. * – p<0,05 при сравнении с 4-й группой, ** – p<0,01 при сравнении с 4-й группой. *** – p<0,01 при сравнении со 3-й группой.

Чувствительность к андростенону была отрицательно связана с уровнем тестостерона (R=-0,24, p<0,05), а возраст имел положительную связь с уровнем тестостерона (R=0,62, p<0,01) и верхним болевым порогом (R=0,45, p<0,01). Обнаруженная повышенная чувствительность к андростенону у наркозависимых лиц мужского пола (характерная в норме лишь для препубертата [10]) может быть связана как с возрастом обследованных лиц, так и с особенностями психофизиологического реагирования.

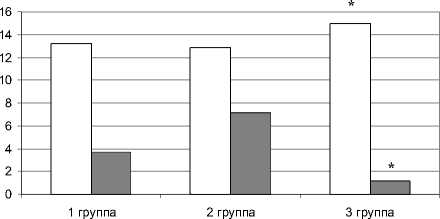

При обследовании женщин частота случаев отрицательной реакции на андростенон соста- вила 11 %. При этом наблюдалось равномерное распределение частоты встречаемости лиц с отрицательной оценкой андростенона: 38 % в группе практически не употребляющих психоактивные вещества, 24 % в группе эпизодически употребляющих ПАВ, 30 % в группе зависимых от ПАВ. У наркозависимых лиц женского пола обнаружено значимое возрастание верхнего порога болевой чувствительности по сравнению с группой эпизодически употребляющих ПАВ (рис. 4). При этом гендерный индекс у наркологических пациенток был достоверно ниже, чем в той же группе сравнения, что свидетельствует о более выраженных у них маскулинных качествах. Признаки физиологической и социально-психологической маскулинизации могут повышать риск формирования наркотической зависимости у лиц женского пола.

БВП ГИ

Рис. 4. Болевая чувствительность и гендерный индекс у наркологических пациенток и в группах сравнения

Примечание. 1-я группа – практически не употребляющие ПАВ, 2-я группа – эпизодически употребляющие ПАВ, 3-я группа – зависимые от ПАВ. * – p<0,05 при сравнении со 2-й группой. Гендерный индекс умножен на 10.

Заключение . Иммунологические сдвиги у наркологических пациентов не имеют выраженных половых и гендерных особенностей. Выявленная у наркозависимых лиц мужского пола повышенная чувствительность к андростенону и невысокий уровень толерантности к боли могут отражать особенности психофизиологического реагирования по инфантильному типу и быть основой для формирования наркотической зависимости. Обнаруженные у наркологических пациенток повышенные болевые пороги в сочетании с предпочтением мужских социально-психологических ролей могут быть связаны с физиологическими особенностями лиц женского пола, склонных к формированию наркотической зависимости.

Таким образом, признаки конфликта между гендером и полом могут иметь физиологическое выражение и характерны для юношей и девушек, имеющих повышенный риск формирования зависимости от психоактивных веществ, что отчасти совпадает с литературными данными [11, 12] и впервые используется нами для оценки этого риска [7, 13]. Предстоит оценить участие в указанных процессах сниженной продукции ФНО, являющегося важным медиатором ноцицепции [14] и, несомненно, взаимодействующего с системой эндогенных и экзогенных опиатов при наркомании.