Гендерные особенности внутрирегиональной миграции

Автор: Леонидова Галина Валентиновна, Вячеславов Василий Николаевич

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Социальные проблемы развития территорий

Статья в выпуске: 2 (32), 2016 года.

Бесплатный доступ

Интенсивность миграционных процессов на внутристрановом уровне требует целенаправленного подхода к управлению миграционными процессами. Для построения правильной миграционной политики необходимо изучение межпоселенческих перемещений, в том числе и их половозрастные особенности. В статье показано, что миграционные перемещения влияют не только на численность территорий прибытия и выбытия, но и изменяют их демографические характеристики. Целью статьи является анализ интенсивности миграции населения районов Вологодской области и гендерных особенностей межпоселенческих перемещений. Анализ данных особенностей основывался на таких количественных показателях, как средний возраст миграционных потоков, средний возраст населения в муниципальных образованиях, коэффициент интенсивности половозрастной миграции, соотношение численности мужчин и женщин. Выявлено, что наиболее интенсивно мигрируют молодые возрастные группы (от 15 до 29 лет), в общем миграционном обороте их доля составляет более 50%. Пиком миграционной активности является группа 20 - 25 лет. Качественными показателями анализа причин миграционной активности населения послужили данные о миграционных установках граждан, выявленных с помощью социологического опроса населения Вологодской области (мониторинг «Социокультурный портрет населения Вологодской области», проводимый Институтом социально-экономического развития территорий РАН с 2008 года). Показано, что главной причиной переезда мужчин и женщин до 30 лет является получение образования. Во многих муниципальных образованиях региона с низким или средним уровнем социально-экономического развития наблюдается миграционный прирост лиц старше трудоспособного возраста. Можно отметить, что миграция мужчин и женщин подчиняется общим закономерностям внутрирегиональных территориальных перемещений, однако существуют принципиальные различия в установках и мотивах в разных половозрастных группах. Сельские районы с низким уровнем социально-экономического развития Вологодской области пока служат источником пополнения трудовых ресурсов: оттуда исходят основные миграционные потоки. Непрекращающийся отток населения ведет к тому, что эти источники пополнения трудоспособного населения в скором времени могут себя исчерпать. Существует необходимость дальнейшего изучения вопроса, касающегося факторной составляющей миграционных перемещений внутри области.

Внутрирегиональная миграция, половозрастная структура населения, гендер, гендерные особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/14746416

IDR: 14746416

Текст научной статьи Гендерные особенности внутрирегиональной миграции

ЛЕОНИДОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА кандидат экономических наук, доцент, заведующий лабораторией исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования уровня и образа жизни населения Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

ВЯЧЕСЛАВОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ инженер-исследователь отдела исследования уровня и образа жизни населения

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Интенсивность миграционных процессов на внутристрановом уровне требует целенаправленного подхода к управлению миграционными процессами. Для построения правильной миграционной политики необходимо изучение межпоселенческих перемещений, в том числе и их половозрастные особенности. В статье показано, что миграционные перемещения влияют не только на численность территорий прибытия и выбытия, но и изменяют их демографические характеристики. Целью статьи является анализ интенсивности миграции населения районов Вологодской области и гендерных особенностей межпоселенческих перемещений. Анализ данных особенностей основывался на таких количественных показателях, как средний возраст миграционных потоков, средний возраст населения в муниципальных образованиях, коэффициент интенсивности половозрастной миграции, соотношение численности мужчин и женщин. Выявлено, что наиболее интенсивно мигрируют молодые возрастные группы (от 15 до 29 лет), в общем миграционном обороте их доля составляет более 50%. Пиком миграционной активности является группа 20 – 25 лет. Качественными показателями анализа причин миграционной активности населения послужили данные о миграционных установках граждан, выявленных с помощью социологического опроса населения Вологодской области (мониторинг «Социокультурный портрет населения Вологодской области», проводимый Институтом социально-экономического развития территорий РАН с 2008 года). Показано, что главной причиной переезда мужчин и женщин до 30 лет является получение образования. Во многих муниципальных образованиях региона с низким или средним уровнем социально-экономического развития наблюдается миграционный прирост лиц старше трудоспособного возраста. Можно отметить, что миграция мужчин и женщин подчиняется общим закономерностям внутрирегиональных территориальных перемещений, однако существуют принципиальные различия в установках и мотивах в разных половозрастных группах. Сельские районы с низким уровнем социально-экономического развития Вологодской области пока служат источником пополнения трудовых ресурсов: оттуда исходят основные миграционные потоки. Непрекращающийся отток населения ведет к тому, что эти источники пополнения трудоспособного населения в скором времени могут себя исчерпать. Существует необходимость дальнейшего изучения вопроса, касающегося факторной составляющей миграционных перемещений внутри области.

Внутрирегиональная миграция, половозрастная структура населения, гендер, гендерные особенности.

Миграционные перемещения влияют не только на численность территорий прибытия и выбытия, но и изменяют их демографические характеристики. Структура миграционных потоков разнообразна по полу и возрасту мигрантов, их семейному состоянию, национальности, времени проживания в районах выхода, образованию, профессиям [7] и т. д.

Сегодня мы наблюдаем увеличение объемов и интенсивности миграционных процессов как на международном, так и на внутристрановом уровне. В 2000 году, как видно из таблицы 1, во внутрирос-сийских миграционных перемещениях участвовали более 2 млн чел., а в 2014 году – уже более 4 млн чел.

Данное обстоятельство требует внимания к управлению миграционными процессами как на федеральном, так и на региональном уровнях [6]. Для принятия конструктивных решений по управлению миграционными потоками существует необходимость изучения половозрастных особенностей внутрирегиональной миграции населения. Целью статьи является анализ интенсивности миграции населения районов Вологодской области и ее гендерных особенностей.

Пространственные перемещения населения являются «показателем того, насколько население может удовлетворять свои базовые потребности на той или иной территории, имеются ли там воз-

можности для развития человеческого потенциала» [8]. Исследования ученых показывают, что усиление кризисных явлений, нестабильность в социальноэкономической сфере территорий, как правило, способствуют миграционному оттоку населения, а их благополучие – миграционному притоку. Сравнение уровня социально-экономического развития муниципальных образований Вологодской области и среднего возраста миграционных потоков показывает, что между этими показателями есть определенная зависимость [1; 2; 10].

Определенные закономерности миграционных потоков по странам и во времени показали с помощью возрастных коэффициентов миграции западные ученые А. Роджерс и Л.Ж. Кастро. Они смоделировали типичную кривую повозрастной интенсивности миграции, для которой характерны три пика миграционной активности: в возрасте моложе трудоспособного, в трудоспособном и в старших возрастах. Кроме того, они показали, что:

– миграционная активность молодежи выше, чем в старших и пожилых возрастах;

– пик миграционной активности любого населения приходится на возрастные группы 20 – 25 лет;

– во внутренней миграции активнее принимают участие женщины [13].

Законы миграции Э. Г. Равенштайна свидетельствуют [12]:

Таблица 1. Внутрироссийская миграция по территориям прибытия и выбытия (человек)

|

Территория выбытия |

РФ |

Территория прибытия |

|||||||

|

в федеральные округа |

|||||||||

|

X >s си 5 =Г X |

6 X 1=1 си та oo с cd та U со |

О та S 5 |

* о i 1 1 |

CL |

5 S |

||||

|

2000 г. |

|||||||||

|

Российская Федерация |

2302999 |

473914 |

212244 |

216217 |

119094 |

493665 |

226512 |

415306 |

146047 |

|

Из федеральных округов |

|||||||||

|

Центральный |

400001 |

320429 |

20143 |

12524 |

4054 |

20522 |

7873 |

8097 |

6359 |

|

Северо-Западный |

213851 |

31075 |

150418 |

7262 |

2000 |

13254 |

3870 |

3567 |

2405 |

|

Южный |

207333 |

19649 |

7009 |

143969 |

9263 |

10970 |

7106 |

5761 |

3606 |

|

Северо-Кавказский |

140597 |

13613 |

3895 |

15544 |

93613 |

4859 |

5162 |

2492 |

1419 |

|

Приволжский |

495977 |

33644 |

12461 |

10791 |

2946 |

393626 |

28899 |

8590 |

5020 |

|

Уральский |

224911 |

14109 |

5258 |

8502 |

2657 |

26852 |

155891 |

9427 |

2215 |

|

Сибирский |

437730 |

19754 |

6607 |

9004 |

2519 |

13024 |

13624 |

361656 |

11542 |

|

Дальневосточный |

182599 |

21641 |

6453 |

8621 |

2042 |

10558 |

4087 |

15716 |

113481 |

|

2014 г. |

|||||||||

|

Российская Федерация |

4046353 |

1016899 |

497691 |

375352 |

190881 |

794413 |

395635 |

565401 |

210081 |

|

Из федеральных округов |

|||||||||

|

Центральный |

897517 |

694887 |

50659 |

35908 |

18150 |

54268 |

14817 |

17966 |

10862 |

|

Северо-Западный |

461920 |

57173 |

329190 |

17248 |

7874 |

26389 |

8242 |

9777 |

6027 |

|

Южный |

357116 |

51891 |

19692 |

217090 |

22439 |

16050 |

11833 |

11205 |

6916 |

|

Северо-Кавказский |

218903 |

32576 |

12953 |

27650 |

120790 |

6513 |

11394 |

4593 |

2434 |

|

Приволжский |

844872 |

96446 |

36289 |

19644 |

5372 |

623377 |

47659 |

9900 |

6185 |

|

Уральский |

409067 |

25911 |

13678 |

17232 |

8670 |

46237 |

277634 |

16909 |

2796 |

|

Сибирский |

611201 |

36206 |

20820 |

23167 |

4938 |

12996 |

20413 |

477235 |

15426 |

|

Дальневосточный |

245757 |

21809 |

14410 |

17413 |

2648 |

8583 |

3643 |

17816 |

159435 |

|

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : gks.ru |

|||||||||

– в большинстве случаев перемещения осуществляются на короткие расстояния;

– с ослаблением притягивающих факторов ослабевают и миграционные перемещения;

– наибольшую активность в перемещениях играют сельские жители, а во внутрирегиональных направлениях – женщины;

– рост населения крупных городов обязан миграционному приросту в большей степени, чем естественному;

– направленность миграционных потоков – центростремительная, в основном из сельскохозяйственных районов в центры промышленности и торговли, то есть основная причина перемещений – экономическая.

Женские и мужские миграционные потоки, несмотря на схожие тенденции, несут свойственные своей группе особенности. Например, анализ маятниковой трудовой миграции показывает, что при равно-занимаемой должности и равных перемещениях зарплата женщин на 20% меньше, чем у мужчин [11].

Анализ гендерных особенностей миграции предполагает изучение количественных (среднего возраста миграционных потоков, среднего возраста в муниципальных образованиях, прибывшего и выбывшего населения в муниципальных образованиях, коэффициента интенсивности половозрастной миграции, соотношение численности мужчин и женщин) и качественных (причины перемещений, миграционные установки) показателей миграции населения. Качественную оценку субъективных факторов перемещений мужчин и женщин различных возрастов дает мониторинг «Социокультурный портрет населения

Вологодской области»1, проводимый Институтом социально-экономического развития территорий РАН с 2008 года.

Рассмотрим влияние миграционных потоков на возрастные характеристики муниципалитетов (табл. 2). Данные таблицы показывают, что средний возраст населения в муниципальных образованиях Вологодской области увеличивается (2013 год – в среднем по области 38,4 года, 2014 год – 38,5 лет). В первую очередь, на возрастную структуру населения оказывают процессы естественной убыли (низкая рождаемость и высокая смертность). Но, имея в виду превышение возраста прибывших на территории того или иного муниципалитета над выбывшими (основная масса миграционного оттока приходится на лиц в возрасте до 30 лет), можно предположить, что миграционные потоки внутрирегионального уровня привносят свой вклад в старение населения территорий.

Сохранение данных тенденций в ближайшей перспективе окажет существенное влияние на ослабление демографического потенциала сельских муниципальных территорий. В городах Вологде и Череповце прибывшее население моложе выбывшего, поэтому риски снижения демографического потенциала ниже (в 2013 году в Вологде средний возраст составил 36,8 лет, в 2014 году 36,7 лет, в Череповце сохранился на уровне 37,5 лет).

К гендерным особенностям миграционных перемещений можно отнести то обстоятельство, что средний возраст женского миграционного потока выше.

В 2014 году практически во всех муниципальных образованиях (за исключением Шекснинского района) женское население превышало мужское (разница составляла от 2 до 20%). Максимальный показатель преобладания женского населения был зафиксирован в таких муниципальных образованиях, как города Вологда (на 1 тыс. мужчин приходится 1264 женщины) и Череповец (1206,5), а также районы: Великоустюгский (1177,1), Бабаевский (1173,2), Чагодощенский (1166,4). Минимальный перевес женщин наблюдался в Бабушкинском (1017,3), Сям-женском (1026), Устюженском (1050,8) и Никольском (1048,7) районах (табл. 3). Единственным районом в Вологодской области, где численность мужчин превышает численность женщин, является Шекснинский. Это связано с нахождением в поселке Шексна двух мужских исправительных колоний.

Анализ миграционных потоков показал, что основную массу населения составляют лица трудоспособного возраста (более 60%; табл. 4 ). В отдельных муниципальных образованиях, где отмечен низкий или средний уровень социальноэкономического развития [2], наблюдается миграционный прирост лиц старше трудоспособного возраста. Можно предположить, что в первом случае перемещения имеют экономические мотивы, во втором мотивирующими факторами перемещений являются неэкономические причины (возврат на родину в пенсионном возрасте, семейно-бытовые мотивы и т.п.). В городах Вологде и Череповце в 2014 году наблюдался высокий миграционный приток женского населения (980 и 607 женщин против 241, 227 мужчин соответственно).

Таблица 2. Средний возраст населения в муниципальных образованиях, лет

|

Муниципальные образования по уровню социально-экономического развития [1] |

Средний возраст в 2013 г. |

Средний возраст миграционных потоков в 2014 г. |

Средний возраст в 2014 г. |

||||||||

|

1 |

1 |

Мужчины |

Женщины |

8 |

1 |

||||||

|

Прибывшие |

Выбывшие |

Прибывшие |

Выбывшие |

||||||||

|

– |

Вологодская область |

38,4 |

35,8 |

40,6 |

30,4 |

29,6 |

32,4 |

30,7 |

38,5 |

35,8 |

40,7 |

|

Высокий |

Кадуйский |

40,4 |

37,8 |

42,7 |

33,2 |

29 |

31,1 |

29,6 |

40,6 |

38 |

42,9 |

|

Шекснинский |

39,2 |

36,7 |

42 |

32,3 |

29,8 |

30,9 |

29,8 |

39,3 |

36,9 |

42,1 |

|

|

Сокольский |

39 |

36,2 |

41,4 |

27,2 |

27,2 |

27,9 |

30 |

39 |

36,3 |

41,4 |

|

|

Вологодский |

38,1 |

35,8 |

40,2 |

33 |

30,3 |

32,3 |

31,1 |

38,2 |

35,9 |

40,3 |

|

|

Чагодощенский |

40,7 |

37,4 |

43,6 |

33,3 |

34,5 |

36,1 |

32,3 |

40,9 |

37,6 |

43,7 |

|

|

Грязовецкий |

38,9 |

36,2 |

41,3 |

29 |

28,5 |

31,4 |

28 |

39,1 |

36,4 |

41,6 |

|

|

г. Вологда |

36,8 |

34,1 |

38,9 |

26,2 |

30,7 |

28 |

30,4 |

36,7 |

34,1 |

38,9 |

|

|

Г. Череповец |

37,5 |

34,7 |

39,8 |

26,5 |

33,1 |

28,4 |

34,8 |

37,5 |

34,6 |

39,8 |

|

|

Выше среднего |

Великоустюгский |

38,8 |

36,1 |

41,1 |

28,9 |

26,9 |

31,5 |

31 |

38,9 |

36,2 |

41,2 |

|

Средний |

Череповецкий |

41,2 |

38,5 |

43,6 |

34,3 |

29,2 |

37,4 |

34,3 |

41,3 |

38,6 |

43,8 |

|

Харовский |

43 |

39,9 |

45,7 |

28,3 |

28,1 |

32,9 |

30,3 |

43,1 |

40 |

45,8 |

|

|

Тарногский |

40,4 |

37,8 |

42,8 |

30,4 |

27,3 |

35,5 |

33 |

40,7 |

38 |

43,1 |

|

|

Ниже среднего |

Тотемский |

38,8 |

36,5 |

40,9 |

26 |

26,9 |

29,1 |

28,3 |

38,9 |

36,6 |

41,1 |

|

Устюженский |

41 |

37,6 |

44,4 |

35 |

28,6 |

37,1 |

32,4 |

41,2 |

37,9 |

44,5 |

|

|

Кирилловский |

42,6 |

40,3 |

44,7 |

36,1 |

30,9 |

36,8 |

32,5 |

42,7 |

40,3 |

44,9 |

|

|

Бабаевский |

40,7 |

38 |

43,1 |

27,8 |

28,8 |

30,7 |

28,1 |

41 |

38 |

43,5 |

|

|

Низкий |

Усть-Кубинский |

42,7 |

40,2 |

45 |

31,6 |

26,2 |

34,4 |

29,5 |

42,8 |

40,3 |

45,1 |

|

Бабушкинский |

39,9 |

37,7 |

42,1 |

30,1 |

26,2 |

35,6 |

28,9 |

40,1 |

38,1 |

42,1 |

|

|

Белозерский |

42,7 |

40,6 |

44,5 |

28,8 |

28,3 |

28,4 |

28,9 |

42,9 |

40,7 |

44,8 |

|

|

Вашкинский |

43,8 |

41,1 |

46,3 |

30,2 |

27,2 |

28,9 |

28,8 |

43,9 |

41,1 |

46,5 |

|

|

Верховажский |

39,7 |

37,3 |

41,8 |

26,7 |

23,7 |

31,6 |

28 |

39,8 |

37,5 |

42 |

|

|

Вожегодский |

41,3 |

39 |

43,4 |

30,6 |

28,6 |

35,5 |

32,5 |

41,6 |

39,2 |

43,8 |

|

|

Вытегорский |

39,4 |

36,8 |

41,6 |

28,9 |

24,7 |

30 |

27,9 |

39,5 |

37 |

41,8 |

|

|

Кичм.-Городецкий |

40,4 |

38,2 |

42,5 |

27,2 |

27,2 |

30,1 |

30,6 |

40,6 |

38,3 |

42,7 |

|

|

Междуреченский |

41,9 |

39,1 |

44,4 |

32,9 |

27,8 |

31,7 |

30,2 |

42 |

39,2 |

44,5 |

|

|

Никольский |

38,5 |

36,2 |

40,6 |

26,5 |

26,6 |

29 |

28,7 |

38,7 |

36,4 |

40,9 |

|

|

Нюксенский |

40,5 |

37,8 |

43 |

31,9 |

29 |

38,2 |

32,8 |

40,7 |

38,1 |

43,1 |

|

|

Сямженский |

41,3 |

39,2 |

43,3 |

27,4 |

26,9 |

30,6 |

27,9 |

41,3 |

39,3 |

43,3 |

|

Источники: База данных показателей муниципальных образований [Электронный ресурс] / Вологдастат. – Режим доступа : http://www.gks.ru/ scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst19; Ворошилов Н. В., Губанова Е. С. Оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований Вологодской области // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2014. – № 6.

Таблица 3. Соотношение численности мужчин и женщин (на 1 тыс. мужчин приходится женщин)

|

Район |

2014 год |

Район |

2014 год |

|

1. Бабаевский |

1173,2 |

15. Никольский |

1048,7 |

|

2. Бабушкинский |

1017,3 |

16. Нюксенский |

1075,9 |

|

3. Белозерский |

1158,9 |

17. Сокольский |

1160,1 |

|

4. Вашкинский |

1122,2 |

18. Сямженский |

1026 |

|

5. Великоустюгский |

1177,1 |

19. Тарногский |

1081,6 |

|

6. Верховажский |

1102,7 |

20. Тотемский |

1087,4 |

|

7. Вожегодский |

1134,8 |

21. Усть-Кубинский |

1127,5 |

|

8. Вологодский |

1088,8 |

22. Устюженский |

1050,8 |

|

9. Вытегорский |

1134 |

23. Харовский |

1142,2 |

|

10. Грязовецкий |

1093,2 |

24. Чагодощенский |

1162,7 |

|

11. Кадуйский |

1161,3 |

25. Череповецкий |

1094,5 |

|

12. Кирилловский |

1116 |

26. Шекснинский |

874 |

|

13. Кичм.-Городецкий |

1070,9 |

27. г. Вологда |

1264 |

|

14. Междуреченский |

1160,1 |

28. г. Череповец |

1206,5 |

|

Источник: Демографический ежегодник Вологодской области : стат. сб. – Вологда, 2015. |

|||

Таблица 4. Внутрирегиональные перемещения населения Вологодской области в разрезе возрастных групп, 2014 г.

|

Муниципальное образование |

Женщины |

Мужчины |

||||||||||

|

п |

рибывшие |

выбывшие |

п |

рибывшие |

выбывшие |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Бабаевский |

67 |

148 |

43 |

72 |

187 |

31 |

55 |

182 |

13 |

54 |

170 |

12 |

|

Бабушкинский |

7 |

71 |

21 |

36 |

140 |

20 |

2 |

71 |

5 |

39 |

111 |

10 |

|

Белозерский |

39 |

104 |

29 |

55 |

214 |

45 |

28 |

105 |

13 |

43 |

164 |

19 |

|

Вашкинский |

12 |

55 |

9 |

21 |

93 |

13 |

9 |

41 |

4 |

26 |

68 |

8 |

|

Великоустюгский |

100 |

296 |

94 |

93 |

437 |

96 |

64 |

298 |

42 |

102 |

307 |

32 |

|

Верховажский |

38 |

141 |

29 |

65 |

211 |

24 |

49 |

99 |

10 |

75 |

120 |

9 |

|

Вожегодский |

28 |

130 |

51 |

59 |

218 |

57 |

31 |

138 |

8 |

54 |

152 |

15 |

|

Вологодский |

161 |

563 |

120 |

175 |

588 |

118 |

155 |

640 |

73 |

159 |

474 |

52 |

|

Вытегорский |

47 |

149 |

28 |

60 |

227 |

24 |

41 |

106 |

14 |

63 |

143 |

9 |

|

Грязовецкий |

45 |

190 |

45 |

86 |

309 |

47 |

54 |

172 |

21 |

71 |

267 |

18 |

|

Кадуйский |

65 |

203 |

51 |

63 |

232 |

42 |

57 |

228 |

41 |

71 |

203 |

30 |

|

Кирилловский |

34 |

165 |

59 |

40 |

219 |

43 |

39 |

182 |

35 |

64 |

153 |

31 |

|

Кичм.-Городецкий |

38 |

176 |

28 |

55 |

259 |

43 |

55 |

128 |

17 |

67 |

184 |

16 |

|

Междуреченский |

21 |

64 |

20 |

29 |

100 |

16 |

20 |

69 |

12 |

31 |

78 |

7 |

|

Никольский |

67 |

252 |

50 |

95 |

395 |

63 |

80 |

208 |

19 |

102 |

301 |

22 |

|

Нюксенский |

8 |

101 |

23 |

23 |

135 |

32 |

7 |

73 |

9 |

28 |

129 |

13 |

|

Сокольский |

99 |

262 |

39 |

111 |

440 |

61 |

88 |

220 |

18 |

113 |

332 |

18 |

|

Сямженский |

37 |

80 |

23 |

44 |

140 |

21 |

34 |

83 |

9 |

43 |

124 |

9 |

|

Тарногский |

38 |

117 |

44 |

43 |

211 |

51 |

31 |

108 |

10 |

45 |

170 |

10 |

|

Тотемский |

91 |

280 |

56 |

124 |

316 |

62 |

90 |

328 |

22 |

105 |

296 |

24 |

|

Усть-Кубинский |

20 |

85 |

24 |

30 |

117 |

18 |

30 |

85 |

17 |

30 |

63 |

8 |

|

Устюженский |

28 |

157 |

54 |

41 |

200 |

40 |

27 |

138 |

28 |

61 |

137 |

21 |

|

Харовский |

39 |

125 |

33 |

57 |

223 |

39 |

38 |

141 |

14 |

53 |

175 |

21 |

|

Чагодощенский |

5 |

35 |

7 |

13 |

73 |

12 |

8 |

24 |

5 |

10 |

44 |

11 |

|

Череповецкий |

104 |

409 |

159 |

156 |

511 |

167 |

145 |

450 |

82 |

189 |

378 |

57 |

|

Шекснинский |

100 |

309 |

74 |

113 |

368 |

78 |

114 |

325 |

59 |

132 |

334 |

51 |

|

г. Вологда |

469 |

2110 |

253 |

181 |

1130 |

190 |

495 |

1280 |

82 |

221 |

1039 |

104 |

|

г. Череповец |

399 |

1628 |

237 |

197 |

1021 |

255 |

432 |

1105 |

111 |

213 |

878 |

151 |

1 гр. – младше трудоспособного возраста (от 0 – 14), 2 гр. – трудоспособный возраст (от 15 – 54 жен. от 15 – 59 муж.), 3 гр. – старше трудоспособного возраста (от 55 жен. от 60 муж.)

Источник: База данных показателей муниципальных образований [Электронный ресурс] / Вологдастат. – Режим доступа : http:// www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst19

В отношении возрастных особенностей миграционных процессов можно отметить, что городам присущ отток трудоспособного населения в «пост-студенческом» возрасте. Это связано, в первую очередь, с окончанием профессионального образования и реализацией профессиональных планов выпускников.

Судя по положительному миграционному приросту и миграционным потокам с преобладающей численностью мужчин трудоспособного возраста, наиболее привлекательными территориями являются Усть-Кубинский и Кадуйский районы. Несмотря на отрицательный миграционный прирост Тотемский район так же притяги- вает мужскую часть населения. В этом случае можно предположить, что данные миграционные передвижения обусловлены не столько экономическими (трудоустройство), сколько экологическими, географическими, климатическими и другими факторами. Привлекательность Кадуйского района обусловлена развитием предприятий деревообработки, а также фирм, связанных с рыболовством и переработкой рыбы («Рыботоварная фирма «Диана»). А Усть-Кубинский район привлекает своими природными, экологическими условиями. Здесь функционируют различные туристические маршруты, построены физкультурно-оздоровительные комплексы.

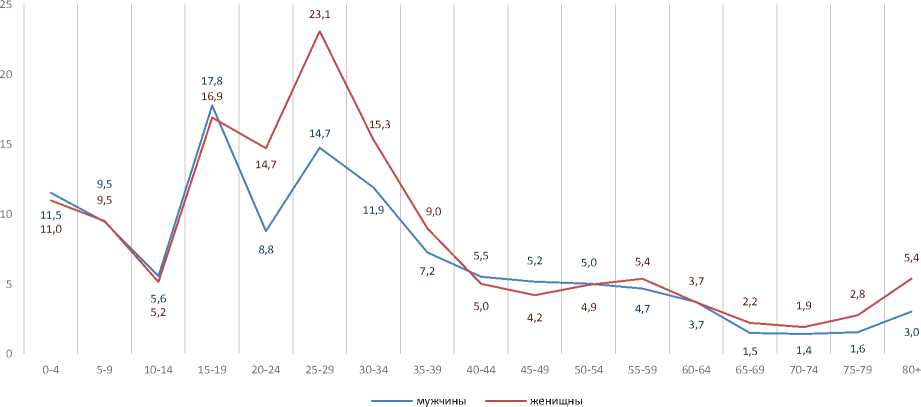

Рис. Коэффициент интенсивности половозрастной миграции населения (на 10 тыс. чел) в 2014 году Источники: База данных показателей муниципальных образований [Электронный ресурс] / Вологдастат. – Режим доступа : http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst19 ; Расчеты автора.

Анализ коэффициента интенсивности половозрастной миграции населения2 (рисунок) показал, что наиболее заметное преобладание женщин в миграционных перемещениях наблюдается в возрастной группе 20 – 24, 25 – 29 лет (доля женщин в этих группах составляет 65%).

Большая мобильность женщин во внутрирегиональных перемещениях проявляется в том, что у женщин больше точек спада и роста миграционной активности в возрастах 0 – 4, 15 – 19, 25 – 29, 80+ [4]. У мужчин максимальный коэффициент интенсивности миграции приходится на возрастную группу 15 – 19 лет, а у женщин на группу 25 – 29 лет. Возрастной разрез миграционных потоков показывает, что наиболее активным в миграционных отношениях является население в возрасте от 15 до 44 лет.

Анализ причин, под воздействием которых осуществляются внутрирегиональные перемещения, проведем на данных мониторинга «Социокультурный портрет населения Вологодской области» (табл. 5). Главной причиной переезда мужчин и женщин до 30 лет, судя по данным исследования, является получение образования [3]. Этот вариант ответа присущ мужчинам и женщинам (мужчины – 53,8%, женщины – 66,7%). На втором месте по популярности у женщин преобладает ответ «личные обстоятельства» – так считают 16% респонденток. У мужчин на втором месте – трудоустройство (30,8%). При том факте, что у женщин-респонденток такой вариант ответа отсутствует вообще, можно говорить о существовании гендерных особенностей в вопросах мотивации перемещений.

У женщин и мужчин самого продуктивного возраста (от 30 до 60 лет у мужчин и от 30 до 55 лет у женщин) также наблюдаются существенные различия в причинах своих миграционных переездов. Для мужчин первостепенной причиной переезда является заработок (77%), то есть экономический фактор. Для женщин – личные обстоятельства (58,3%). Предположим, что одной из сторон личных обстоятельств становится вынуж-

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Если Вы приехали сюда на время, укажите цель пребывания?» в 2015 году, % от тех, кто приехал из другого города (села) Вологодской области

|

Если Вы приехали сюда на время, укажите цель пребывания (в % от тех, кто приехал сюда временно) |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

до 30 лет |

от 30 до 60 лет |

старше 60 лет |

до 30 лет |

от 30 до 55 лет |

старше 55 лет |

|

|

Получение образования (учеба) |

53,8 |

11,1 |

0,0 |

66,7 |

16,7 |

14,3 |

|

Приехал по личным обстоятельствам |

7,7 |

11,1 |

100,0 |

16,7 |

58,3 |

42,9 |

|

Заработок |

30,8 |

77,8 |

0,0 |

0,0 |

25,0 |

14,3 |

|

Приезд вынужденный (беженец) |

7,7 |

0,0 |

0,0 |

8,3 |

0,0 |

14,3 |

|

Другое |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

8,3 |

0,0 |

14,3 |

Источник: Данные мониторинга «Социокультурный портрет населения Вологодской области», 2015 г. Исследования ИСЭРТ РАН.

денная смена места жительства по таким причинам, как отъезд за своими мужьями, нашедшими работу в другом районе или городе, или замужество.

Анализ ответов мужчин и женщин пенсионного возраста (от 55 (60) лет и старше) показал, что на первый план среди причин внутрирегиональных перемещений выходят факторы, не связанные с проблемами трудоустройства (личные обстоятельства являются преобладающим ответом в обоих группах – 100% у мужчин и 42% у женской части респондентов). Таким образом, сравнительный анализ количественных и качественных показателей в разрезе муниципальных образований Вологодской области показал:

– наиболее интенсивно мигрируют молодые возрастные группы (от 15 до 29 лет) – в общем миграционном обороте их доля составляет более 50%;

– пик миграционной активности населения приходится на возрастные группы 20 – 25 лет. Главной причиной переезда мужчин и женщин до 30 лет является получение образования;

– наибольшую активность перемещений во внутрирегиональных направлениях проявляют женщины, чем мужчины;

– во многих муниципальных образованиях региона с низким или средним уровнем социально-экономического развития наблюдается миграционный прирост лиц старше трудоспособного возраста. Группа факторов, побуждающая насе- ление старшего возраста осуществлять возвратную миграцию, носит неэкономический характер;

– в городах Вологде и Череповце происходит отток трудоспособного населения в «пост-студенческом» возрасте, что связано с окончанием профессионального образования и выходом на рынок труда.

К гендерным особенностям миграционных процессов можно отнести следующие:

– средний возраст женского миграционного потока выше, чем мужской;

– в связи с отсутствием возможности некоторых районов использовать все имеющиеся трудовые ресурсы из территорий выбытия (с низким уровнем экономического развития) миграционный поток направляется в другие более привлекательные территории;

– выявлено, что, помимо пиков миграционной активности (15 – 19, 25 – 29, 80+), присущих обеим гендерным группам, женская миграция имеет еще две точки роста и спада, которые располагаются в возрастных группах 45 – 49 лет (снижение) и в 55 – 69 лет (рост). У мужчин максимальный коэффициент интенсивности миграции приходится на возрастную группу 15 – 19 лет, а у женщин на группу 25 – 29 лет;

– одним из ведущих факторов, влияющих на внутрирегиональные перемещения групп в молодом возрасте (до 30 лет) у женщин, помимо установки на получение образования, являются личные обстоятельства, у мужчин – трудоустройство;

– особенностью активной возрастной группы (от 30 до 55(60 лет)) является установка мужчин на заработок, у женщин – личные обстоятельства;

– в старшей группе (от 55 (60 лет)) основной причиной миграционных перемещений являются «личные обстоятельства».

Можно отметить, что миграции женщин и мужчин подчиняются общим закономерностям внутрирегиональных миграционных перемещений, однако существуют принципиальные различия в установках и мотивах в разных половозрастных группах. Существует необходимость дальнейшего изучения данного вопроса, касающегося факторной составляющей миграционных перемещений внутри области. Необходимо отметить, что трудовой потенциал области в основном сосредоточен в наиболее развитых социально-экономических зонах, где находятся промышленные, образовательные и культурные центры. Помимо неоднородности мигра-

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

ЛИТЕРАТУРА

Ворошилов, Н. В. Оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований Вологодской области [Текст] / Н. В. Ворошилов, Е. С. Губанова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2014. – № 6. – C. 54.

Вячеславов, В. Н. Оценка миграционной ситуации в Вологодской области (на уровне муниципальных образований) [Электронный ресурс] / В. Н. Вячеславов // Вопросы территориального развития. – 2015. – № 9. – Режим доступа : http://vtr.vscc.ac.ru/article/1648

Вячеславов, В. Н. Типологизация факторов, влияющих на миграцию населения [Электронный ресурс] / В. Н. Вячеславов // Вопросы территориального развития. – 2015. – № 7. – Режим доступа : http://vtr.vscc.ac.ru/article/1522

Мкртчян, Н. В. Миграция молодежи в региональные центры России в конце ХХ – начале ХХI века [Текст] / Н. В. Мкртчян // Известия РАН. – 2013. – № 6. – С. 19–32.

Российская социологическая энциклопедия [Текст] / С. А. Айвазян, Н. А. Аладжалова, И. О. Александров и др. ; под общ. ред. Г. В. Осипова ; РАН, Ин-т соц.-полит. исслед. – М. : Норма-ИНФРА-М, 1999. – 664 с.

Россия: 10 лет реформ. Социально-демографическая ситуация [Текст] : XI ежегодный докл. / под ред. Н. М. Римашевская. – М. : РИЦ ИСЭПН, 2002. – 368 c.

Рыбаковский, Л. Л. Демографический понятийный словарь [Текст] / Л. Л. Рыбаковский. – М. : ЦСП, 2003. – 352 c.

Труд, занятость и человеческое развитие. Доклад о развитии человеческого потенциала в Республике Башкортостан [Текст] / под общ. ред. Р. М. Валиахметова, Г. Р. Баймурзиной, Н. М. Лавре-нюк. – Уфа : Восточная печать, 2015. – 360 с.

Шабунова, А. А. Человеческий капитал – индикатор устойчивого развития территории [Текст] / А. А. Шабунова, Г. В. Леонидова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2011. – № 5. – C. 101.

-

10. Шарова, Е. Н. Миграционные установки молодежи Мурманской области [Текст] / Е. Н. Шарова // Проблемы развития территории. – 2015. – № 3. – C. 88.

-

11. Шитова, Ю. ГИС-мониторинг маятниковой трудовой миграции как задача регионального управления [Текст] / Ю. Шитова, Ю. Шитов // Проблемы теории и практики управления. – 2015. – № 9. – C. 41–51.

-

12. Ravenstein, E. G. The Laws of Migration [Text] / E. G. Ravenstein // Journal of the Statistical Society of London. – 1885. – Vol. 48. – № 2. – June. – P. 167–235.

-

13. Rogers, A. Regional Migration Differentials in IIASA Nations [Electronic resource] / A. Rogers, L. J. Castro, 1983. – Available at : http://www.iiasa.ac.at/publication/more_WP-83-040.php

Список литературы Гендерные особенности внутрирегиональной миграции

- Ворошилов, Н. В. Оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований Вологодской области /Н. В. Ворошилов, Е. С. Губанова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2014. -№ 6. -C. 54.

- Вячеславов, В. Н. Оценка миграционной ситуации в Вологодской области (на уровне муниципальных образований) /В. Н. Вячеславов//Вопросы территориального развития. -2015. -№ 9. -Режим доступа: http://vtr.vscc.ac.ru/article/1648

- Вячеславов, В. Н. Типологизация факторов, влияющих на миграцию населения /В. Н. Вячеславов//Вопросы территориального развития. -2015. -№ 7. -Режим доступа: http://vtr.vscc.ac.ru/article/1522

- Мкртчян, Н. В. Миграция молодежи в региональные центры России в конце ХХ -начале ХХI века /Н. В. Мкртчян//Известия РАН. -2013. -№ 6. -С. 19-32.

- Российская социологическая энциклопедия /С. А. Айвазян, Н. А. Аладжалова, И. О. Александров и др.; под общ. ред. Г. В. Осипова; РАН, Ин-т соц.-полит. исслед. -М.: Норма-ИНФРА-М, 1999. -664 с.

- Россия: 10 лет реформ. Социально-демографическая ситуация : XI ежегодный докл./под ред. Н. М. Римашевская. -М.: РИЦ ИСЭПН, 2002. -368 c.

- Рыбаковский, Л. Л. Демографический понятийный словарь /Л. Л. Рыбаковский. -М.: ЦСП, 2003. -352 c.

- Труд, занятость и человеческое развитие. Доклад о развитии человеческого потенциала в Республике Башкортостан /под общ. ред. Р. М. Валиахметова, Г. Р. Баймурзиной, Н. М. Лавренюк. -Уфа: Восточная печать, 2015. -360 с.

- Шабунова, А. А. Человеческий капитал -индикатор устойчивого развития территории /А. А. Шабунова, Г. В. Леонидова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2011. -№ 5. -C. 101.

- Шарова, Е. Н. Миграционные установки молодежи Мурманской области /Е. Н. Шарова//Проблемы развития территории. -2015. -№ 3. -C. 88.

- Шитова, Ю. ГИС-мониторинг маятниковой трудовой миграции как задача регионального управления /Ю. Шитова, Ю. Шитов//Проблемы теории и практики управления. -2015. -№ 9. -C. 41-51.

- Ravenstein, E. G. The Laws of Migration /E. G. Ravenstein//Journal of the Statistical Society of London. -1885. -Vol. 48. -№ 2. -June. -P. 167-235.

- Rogers, A. Regional Migration Differentials in IIASA Nations /A. Rogers, L. J. Castro, 1983. -Available at: http://www.iiasa.ac.at/publication/more_WP-83-040.php