Гендерный переход и качество жизни

Автор: Калабихина И.Е.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социально - экономические процессы и рождаемость

Статья в выпуске: 8 (162), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрыто содержание концепции гендерного перехода и обоснована необходимость учета ее положений при разработке программ повышения качества жизни. Гендерное равенство рассматривается в качестве индикатора модернизации общества и социально-экономического развития с одной стороны и стимулом такого развития с другой стороны.

Гендерный переход, гендерное развитие, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/143181530

IDR: 143181530

Текст научной статьи Гендерный переход и качество жизни

Концепция гендерного перехода позволяет описать изменения в социальноэкономическом и демографическом развитии с учетом гендерного фактора, включая вопросы, связанные с изменением качества жизни населения.

Остановимся подробнее на содержании концепции гендерного перехода. Истоки этой концепции базируются на феномене устойчивости патриархатных отношений в семье в сравнении с ростом эгалитарности в общественной сфере. Подобное противоречие порождает целый комплекс последствий во всех сферах жизнедеятельности человека.

Теоретическое обобщение влияния гендерного фактора не только на процессы воспроизводства населения (рождаемость, смертность, брачность, миграция), но и на социально-экономические процессы (разделение труда, развитие рынка труда, изменения в структуре потребления домашних хозяйств, в образовательных и профессиональных структурах населения, в моделях сбережений и наследства и пр.), лежало в основе формулирования концепции гендерного перехода.

Гендерный переход, то есть переход к гендерному равенству последовательно в разных сферах жизнедеятельности, имеет претензии на универсальность, содержит свои стадии перехода. В основе движения по стадиям гендерного перехода лежит развитие эгалитарности в общественных и домохозяйственных институтах, точнее, несовпадение такого развития в указанных институтах.

Можно выделить три стадии перехода. На первой стадии гендерное равенство начинает проникать в общественные институты, на второй происходит значительное отставание домохозяйственных институтов от общественных в отношении развития гендерного равенства, на третьей – домохозяйственные институты «догоняют» в гендерном развитии общественные (стадия будущего).

Обозначив постадийные изменения в количественном и качественном уровне демографического и социально-экономического развития, построим схему для основных показателей такого развития в контексте гендерного перехода.

Первая стадия гендерного перехода – рост эгалитарности в общественной сфере. Для нее характерны следующие демографические и социально-экономические изменения:

Демографические изменения:

Снижение рождаемости (до уровня простого воспроизводства или немного выше). Падение рождаемости сдерживается, в частности, действующими пока предпочтениями в рождении сыновей.

Расширение доступа женщин к планированию рождения детей и охране репродуктивного здоровья, легализация абортов.

Проявление приоритетного выигрыша женщин при движении по стадиям эпидемиологического перехода, снижение материнской смертности, рост мужской сверхсмертности.

Участие женщин преимущественно в семейной миграции (внешней) и рост участия в трудовой и образовательной миграции (внутренней).

Социально-экономические изменения:

Вовлечение женщин в сферу общественной занятости и образования (первая и вторая образовательные ступени). Формирование профессиональной гендерной сегрегации и гендерного разрыва в оплате труда.

Снижение абсолютного объема домохозяйственного труда в результате роста трудосберегающих технологий в домашнем хозяйстве, развивающейся системы социальной поддержки за детьми, изменения отношения работающих женщин к количеству «необходимого» домашнего труда.

Сохранение асимметричного гендерного распределения домашнего труда.

Рост вложений в человеческий капитал женщин.

Увеличение потребления домохозяйствами бытовых услуг, питания вне дома, профессиональной женской одежды, детских игрушек, одежды и услуг по воспитанию и уходу за детьми, контрацептивных препаратов.

Вовлечение женщин в пенсионные и сберегательные схемы, в модели наследования.

Рост вклада в ВВП женщин в связи с их вовлечением в сферу оплачиваемой занятости.

Формальный доступ женщин к политическим решениям (право участвовать в выборах).

Вторая стадия – адаптация к эгалитарному общественному порядку и патриархат-ному домохозяйственному порядку. Для нее характерно:

Демографические изменения:

Снижение рождаемости ниже уровня простого воспроизводства, откладывание браков и рождений, появление феномена «child free» (сознательная бездетность). Рост цены времени женщины и изменение системы ценностей – важный фактор в динамике воспроизводства населения.

Продолжение роста мужской сверхсмертности, отставания мужчин в продвижении по стадиям эпидемиологического перехода.

Активное вовлечение женщин в трудовую (внешнюю и внутреннюю) миграцию (преимущественно в сферах, связанных с предложением репродуктивных услуг в широком смысле этого слова, прочих услуг).

Социально-экономические изменения:

Продолжающийся рост уровня женской занятости, растущая конкуренция мужчин и женщин на рынке труда, рост доли женщин в высокопрофессиональных сферах занятости. Сохранение профессиональной гендерной сегрегации и гендерного разрыва в оплате труда.

Перевес женщин на третьей ступени образования (в том числе и по причине неравных условий карьерного роста: женщины должны предпринимать больше усилий, чем мужчины для достижения одинакового должностного уровня).

Рост абсолютного объема домохозяйственного неоплачиваемого труда (в большей степени у женщин среднего поколения) вследствие: а) старения населения и возникшей необходимости одновременно ухаживать за детьми и престарелыми членами домохозяйства, б) роста доли малых домохозяйств (в связи с нуклеаризацией и снижением рождаемости снижается эффект экономии на масштабе), в) роста имущественной (и жилищной) обеспеченности семей.

Сохранение асимметричного гендерного распределения домашнего труда.

Выравнивание вложений в человеческий капитал по полу, сопровождающееся сохранением неравной отдачи от вложений в человеческий капитал.

Увеличение потребления домохозяйствами бытовой техники, услуг образования, транспортных, информационных, финансовых услуг и автомобилей1. Возникает возможность острого дефицита услуг по воспитанию и уходу за детьми и нуждающимися членами домохозяйства. Появляются новые репродуктивные технологии.

Расширение пенсионных и сберегательных схем за счет женщин, вовлечение женщин в инвестиционные схемы, участие в получении рентных доходов (акции, сдача жилья и пр.). Рост доли женщин среди передающих наследство (как правило, через поколение).

Слабый рост вклада женщин в ВВП как следствие продолжающегося роста участия в общественной занятости. Торможение темпов роста вклада в ВВП связано с неучтенным неоплаченным трудом в домашнем хозяйстве, в домашнем производстве, в неформальном и благотворительном секторе.

Разрыв между формальным равенством в правах и возможностях и гендерным неравенством на практике в большинстве сфер жизнедеятельности (особенно в области политических и управленческих решений).

На этой стадии может происходить усиление эксплуатации женщин либо по причине конфликта родительских и профессиональных интересов («двойной рабочий день»), либо по причине конфликта сохранения патриархатных властных отношений в домохозяйстве (заработок жены может присваиваться и управляться мужем).

Рост доли женщин в потоках трудовой миграции (активизирующийся на данной стадии) может сопровождаться усилением эксплуатации относительно дешевой женской рабочей силы в целях экономического роста на национальном уровне, прибыли предприятий и домохозяйств (покупка репродуктивного труда в широком смысле слова), расширением криминального процесса торговли людьми.

Каждая страна имеет свои специфические черты прохождения стадий гендерного перехода. Глубина падения рождаемости, например, в значительной степени зависит от социальной политики государства, способной или неспособной сгладить конфликт профессиональных и репродуктивных интересов женщины. Например, в России (и в других странах на постсоветском пространстве) в 1990-2006 гг. сценарий второй стадии гендерного перехода был усугублен неспособностью государства сгладить профессиональный и родительский конфликт. Кроме того, произошел обратный гендерный переход, откат к первой стадии, характеризующийся усилением патриархатного гендерного порядка, приведшего к целому набору негативных последствий для мужчин и женщин.

Третья стадия гендерного перехода – рост эгалитарности в домохозяйственной сфере, стадия будущего. Для нее характерно:

Демографические изменения:

Рост рождаемости, реализация (и рост) репродуктивных установок (до уровня простого воспроизводства в странах, где падение рождаемости на второй стадии было существенным и не обеспечивало простого воспроизводства населения).

Снижение гендерного разрыва в смертности.

Рост доли трудовых мигрантов-женщин в сферах, связанных с предложением высококвалифицированного труда (преимущественно внешняя миграция).

Социально-экономические изменения:

Стабилизация (незначительный рост) доли женской занятости. Распространение дружественной среды на работников с семейными обязанностями. Сглаживание профессиональной гендерной сегрегации, значительное сокращение гендерного разврыва в оплате труда.

Внедрение образовательной парадигмы «образование, повышение квалификации переквалификация в течение всей жизни» для обоих полов.

Снижение абсолютного объема домохозяйственного труда в результате революционного роста трудосберегающих технологий в домашнем хозяйстве (возможно, наряду с развитием системы социальных услуг в рамках экономики заботы), сглаживающего последствия роста рождаемости, продолжительности жизни в старших возрастах, доли малых домохозяйств и домохозяйств одиноко проживающих людей; роста имущественной и жилищной обеспеченности домохозяйств.

Более равномерное гендерное распределение неоплаченного домашнего труда, вовлечение мужчин в воспитание детей и поддержание домашнего хозяйства.

Выравнивание вложений в человеческий капитал и отдачи от вложений по полу.

Рост потребления домохозяйствами информационных услуг и технологий для дистанционной занятости, услуг в области повышения квалификации, досуговых услуг. Новый виток потребления услуг по уходу за детьми, рынок таких услуг растет и диверсифицируется.

Выравнивание по полу отдачи от пенсионных, сберегательных, инвестиционных схем, как за счет выравнивания трудовых доходов, так и за счет специфических «женских» характеристик деятельности в этих сферах (профессиональное консультирование, снижение риска, пролонгированное участие в схемах и пр.). Продолжающийся рост доли женщин среди передающих наследство (как правило, через поколение).

Новый виток роста вклада в ВВП женщин в связи с визуализацией неоплаченного труда, в первую очередь, в домохозяйстве; в связи с ростом отдачи на вложенный человеческий капитал.

Принятие обществом равноценности «женских» и «мужских» ролей для индивидуального и общественного развития. Совпадение формального и реального гендерного равенства и возможностей. Выравнивание доступа к ресурсам (в том числе ресурсу здоровья и долголетия, материальному ресурсу, ресурсу времени).

Влияние гендерного развития общественных и домохозяйственных институтов на социально-экономическое и демографическое развитие: на режим воспроизводства, на рынок труда, на образовательную сферу, на домохозяйство и макроэкономическую сферу (модели потребления, сбережения, наследования; распределение доходов и бюджетов времени в домохозяйстве), а также на экономический рост, носит всеохватывающий характер. Приведем пример из области демографического развития. Одной из признанных причин снижения рождаемости на первых стадиях демографического перехода принято считать рост образовательного уровня женщин [1]. Падение же рождаемости во многих развитых странах до уровня, не обеспечивающего простое воспроизводство, связывают с противоречием между высоким уровнем гендерного равенства в индивидуально-ориентированных социальных институтах и «застывшим» гендерным неравенством семейно-ориентированных социальных институтов. Французский демограф Шене описал подобные обстоятельства как «феминистский парадокс» [9, pp.427-439]. А основной мерой, способствующей повышению рождаемости в странах с очень низким уровнем рождаемости и высоким уровнем образования и занятости среди женщин мы считаем вовлечение мужчин в домашний труд, в первую очередь, по уходу за ребенком, возрождение института отцовства в России, проведение политики, которая приведет к более эгалитарному разделению ролей в домохозяйстве [3,4,5,6,7].

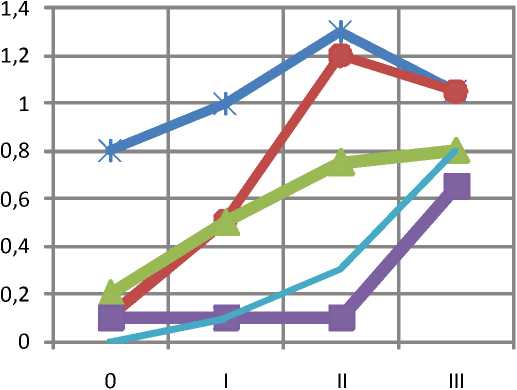

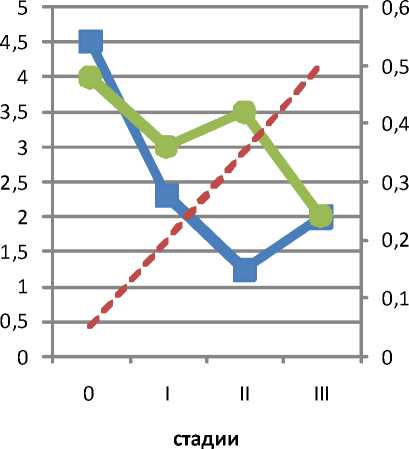

Условная схема стадий гендерного перехода изображена на рис. 1.1 и рис.1.2. Нулевая стадия описывает уровень основных индикаторов гендерного перехода в допере-ходной стадии.

Рисунок 1.1

Условная схема гендерного перехода (показатели гендерного разрыва)

-ж-ОПЖж/м

• Образование ж/м

Оплачиваемый труд ж/м

■ Домохозяйственный труд М/Ж

^^^^^^ Политика ж/м стадии

Рисунок 1.2

Условная схема гендерного перехода (женщины)

и й ы н н

9 о м о д

I в

■ СКР, детей на 1 ж

Домохозяйственный

труд, часов вдень

Учтенный вклад в ВВП, %

Устойчивость гендерного неравенства в распределении домашнего труда позволила вычленить отдельную стадию в гендерном переходе, влияющую на экономическое и демографическое развитие общества. Причины такой устойчивости дискутируются в современной экономической литературе. Это, например, неоклассические или институциональные модели экономического (или квазиэкономического) обмена, в которых учитывается сохраняющийся разрыв в заработной плате мужчин и женщин, величина денежного вклада каждого из супругов в бюджет семьи, отношения экономической зависимости и поддержки. В таких моделях домашний труд (как правило, женщин) предлагается в обмен на материальную поддержку (как правило, мужчин). Альтернативная (культурологическая) модель, в которой гендерные отношения регулируют символические проявления феминности и маскулинности через жесткое разделение ролей в домохозяйстве, – это модель «гендерного дисплея». В соответствии с моделями обмена (зависимости), рост экономической независимости жены будет увеличивать уровень участия мужа в домашнем труде, и наоборот. В соответствии с моделью «гендерного дисплея», рост экономической независимости жены будет уменьшать уровень участия мужа в домашнем труде, чтобы компенсировать несоответствие мужской роли. Заметим, что эмпирические исследования подтверждают жизнеспособность обеих концепций, причем, реакция женщин больше вписывается в концепцию обмена, а реакция мужчин – в концепцию «гендерного дисплея». Жены выполняют тем больше домашней работы, чем в большей степени они зависят от мужчин. Мужчины выполняют тем меньше домашней работы, чем в большей степени они зависят от женщин. Меньше всего помогают по дому длительно безработные мужья и мужья, имеющие зарплату ниже, чем у жены [8, pp. 652-688; 2, сс.328-351]. Одно из объяснений большей приверженности мужчин к гендерно-компенсаторному поведению дают социологи через описание асимметричности в процессе гендерной идентичности – социальный закон маскулинности требует постоянного подтверждения и не допускает отклонений от «нормы».

В отношении демографических изменений стадии гендерного перехода пересекаются со стадиями классического (первого) демографического перехода. Например, нулевая, первая и вторая стадии гендерного перехода соответствуют первой, второй и третьей стадии демографического перехода. Это объясняется и тем, что одним из основных факторов демографического перехода считается вовлечение женщин в сферу образования и общественной занятости. Второй демографический переход, описывающий изменения в репродуктивном и матримониальном поведении, в качестве объясняющего фактора предлагает трансформацию системы ценностей, индивидуализацию в развитии человеческого общества. Эти изменения совпадают с завершением второй стадии гендерного перехода, когда рождаемость снижается ниже уровня простого воспроизводства. Приоритет индивидуальности в ущерб клановости и семейственности стал возможен в значительной степени благодаря развитию эгалитарных институтов в общественной сфере, благодаря появившейся возможности у каждого члена домохозяйства, и в первую очередь у женщин, не зависеть от доходов работающего члена семьи. Сегодня мы понимаем, что в странах с очень низкой рождаемостью недостаточно материальной поддержки семей, желающих рожать детей. Необходимо изменение системы ценностей, повышение репродуктивных установок. Необходимым условием для изменения системы ценностей является наличие ресурсов, которые могут поддержать такие изменения. В дискуссии о политике по повышению репродуктивных установок мы часто забываем, что ограниченным ресурсом в современных развитых обществах становится не доход домохозяйства, а время женщины. На что потратить ограниченный ресурс: на воспитание детей или на самообразование? В этом отношении третья стадия гендерного перехода расширяет объем ресурса времени для женщины из-за роста эгалитарности в домохозяйственных институтах.

Кроме того, современное понимание равенства, как равенства самоценности гендерных групп, может быть достигнуто при дальнейшем изменении системы ценности у женщин и мужчин в сторону гармонизации ролей в домохозяйстве и на рынке труда на разных стадиях жизненного цикла, в сторону равного отношения и равного «оценивания» традиционно «женских» и «мужских» ролей. Этот посыл концепции второго демографического перехода (изменение системы ценностей) может являться фактором завершающей стадии гендерного перехода.

Социально-экономические изменения на разных стадиях гендерного перехода соответствуют доиндустриальному (нулевая стадия), индустриальному (первая стадия, начало второй) и постиндустриальному (завершение второй, третья стадия) периодам развития общества.

Концепция гендерного перехода затрагивает весомое число аспектов качества жизни, начиная от наличия свободного времени у индивида и качества его использования до удовлетворения всех насущных потребностей и потребностей высшего порядка. Кроме того, вопросы, связанные с качеством населения (понятие, включенное в более широкую концепцию качества жизни), также охватываются данной концепцией – это уровень развития человеческого потенциала (возможность прожить долгую жизнь, возможность развивать свои способности, возможность жить достойно в материальном смысле), здоровье, удовлетворенность трудом и пр.

Такое комплексное понятие как «качество жизни» нуждается в концепциях, в основе которых лежат системные факторы, влияющие на все стороны человеческой жизнедеятельности и человеческого благополучия. Гендерный переход – именно такая концепция, поскольку гендерный фактор лежит в основе подавляющего большинства социальноэкономических изменений. Основной вывод, вытекающий из применения концепции гендерного перехода к вопросам качества жизни, заключается в том, что только при внимательном учете гендерного фактора возможны позитивные изменения и в качестве жизни, поскольку гендерное равенство, с одной стороны, является индикатором модернизации общества и социально-экономического развития, а с другой стороны, – стимулом такого развития.

**

-

1. Введение в демографию. Ред. В.А. Ионцев, А.А. Саградов. М.:ТЕИС, 2003.

-

2. Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики. Ред. Е.Б.Мезенцева. М.: «Русская панорама», 2002. С.328-351.

-

3. Калабихина И.Е. Неполные семьи: проблемы и перспективы// Семья в России. 1995. №1-2.

-

4. Калабихина И.Е. Гендерная экспертиза мер социально-демографической политики// Домохозяйство, семья и семейная политика. Ред. В.В. Елизаров, Н.В. Зверева. М.: Диалог-МГУ, 1997.

-

5. Калабихина И.Е. Гендерный фактор в современной российской демографии// Белорусский экономический журнал. 1999. № 1.

-

6. Калабихина И.Е. Теоретические направления гендерного анализа домохозяйства и некоторые вопросы социальной политики// Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики. Ред. Е.Б.Мезенцева. М.:"Русская панорама", 2002.

-

7. Калабихина И.Е. Отцовский отпуск как элемент демографической политики// Демографическое развитие России: проблемы и перспективы: Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения 2007». М: МАКС Пресс, 2007.

-

8. Brines J. Economic dependency, Gender, and the Division of Labor at Home // American journal of Sociology, vol.100, no. 3 (November 1994), pp. 652688.

-

9. McDonald P. Gender equity in theories of fertility transition // Population and Development Review, vol.26, no.3, 2000. pp. 427-439.

Список литературы Гендерный переход и качество жизни

- Введение в демографию. Ред. В.А. Ионцев, А.А. Саградов. М.:ТЕИС, 2003.

- Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики. Ред. Е.Б.Мезенцева. М.: «Русская панорама», 2002. С.328-351.

- Калабихина И.Е. Неполные семьи: проблемы и перспективы//Семья в России. 1995. №1-2. EDN: ZTMJQX

- Калабихина И.Е. Гендерная экспертиза мер социально-демографической политики//Домохозяйство, семья и семейная политика. Ред. В.В. Елизаров, Н.В. Зверева. М.: Диалог-МГУ, 1997. EDN: XCJBWX

- Калабихина И.Е. Гендерный фактор в современной российской демографии//Белорусский экономический журнал. 1999. № 1.

- Калабихина И.Е. Теоретические направления гендерного анализа домохозяйства и некоторые вопросы социальной политики//Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики. Ред. Е.Б.Мезенцева. М.:"Русская панорама", 2002. EDN: YQBLDS

- Калабихина И.Е. Отцовский отпуск как элемент демографической политики//Демографическое развитие России: проблемы и перспективы: Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения 2007». М: МАКС Пресс, 2007.

- Brines J. Economic dependency, Gender, and the Division of Labor at Home//American journal of Sociology, vol.100, no. 3 (November 1994), pp. 652-688.

- McDonald P. Gender equity in theories of fertility transition//Population and Development Review, vol.26, no.3, 2000. pp. 427-439.