Генерация электронно-пучковой плазмы внутри диэлектрического контейнера

Автор: Хлаинг Тун Йе, Чжо У Аунг, Васильев М.Н.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 2 (46) т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Экспериментально исследована генерация плазмы внутри цилиндрического диэлектрического контейнера, заполненного газом, при инжекции тонкого непрерывного электронного пучка вдоль оси контейнера (ось z). В качестве контейнера использовались трубки из кварцевого стекла, воздух был плазмообразующей средой. Образованиеплазмы изучалось в широком диапазоне давления газа Pm = 10-1 - 2 · 101 Торр. Исследовались продольные распределения интенсивности свечения B(z) стенки контейнера и ее температуры Tw(z). Было установлено, что обе эти функции имеют максимумы, положение которых зависит от величины Pm, однако максимумы B(z) и Tw(z) могут находиться на разных расстояниях z.

Электронно-пучковая плазма, взаимодействие плазмы внутри диэлектрического контейнера

Короткий адрес: https://sciup.org/142229672

IDR: 142229672 | УДК: 533.9.072

Текст научной статьи Генерация электронно-пучковой плазмы внутри диэлектрического контейнера

Необходимость в исследовании генерации электронно-пучковой плазмы (т.е. плазмы, возбуждаемой при инжекции электронного пучка, в плотную газообразную среду) внутри контейнера, возникает при разработке плазмохимических реакторов, предназначенных для модификации материалов, плазмохимического синтеза, и управляемой деструкции сложных органических и биоорганических соединений. Как показано в [1], свойства, пучковой плазмы, находящейся внутри контейнера, существенно отличаются от плазмы, генерируемой в свободном пространстве. Свойства, материала, контейнера, также существенно влияют на. процессы генерации плазмы и, как следствие, на. ее характеристики. И наоборот, при контакте плазмы с твердой стенкой могут происходить самые разнообразные процессы в поверхностном слое материала, а. сам контейнер может накапливать электростатический

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2020

заряд. Очевидно, что процессы и в плазменном объеме, и на стенке контейнера зависят от электрофизических свойств материала контейнера. При этом оказывается важным, является ли контейнер проводящим или диэлектрическим.

Теоретическое описание и компвтотерное моделирование генерации электроннопучковой плазмы (ЭПП) в объеме, ограниченном твердыми поверхностями, и ее взаимодействие со стенкой контейнера требуют самосогласованного учета многочисленных электронно-кинетических, молекулярно-кинетических, плазмохимических, тепловых, газодинамических и электрофизических процессов. Каждая из этих задач, даже решаемая отдельно, является весьма сложной. Поэтому при исследовании упомянутых выше процессов наиболее информативными оказываются экспериментальные методы.

2. Цели и задачи исследования

Целью настоящего исследования является накопление экспериментальных данных об особенностях генерации ЭПП внутри диэлектрического контейнера в условиях, когда диэлектрические свойства материала могут играть существенную роль. Поскольку зарядка диэлектриков в ЭПП изучена достаточно детально [2], в настоящей работе мы изучали оптическое излучение плазмы, генерируемой в прозрачном цилиндрическом контейнере, стенки которого могут люминесцировать при контакте с плазмой. Теплообмен между плазмой и контейнером, а также бомбардировка стенки контейнера быстрыми электронами пучка вызывают нагрев контейнера.

В ходе исследования решались следующие задачи:

• изучалось продольное распределение интегральной интенсивности свечения В (г) стенки контейнера при различных давлениях плазмообразующего газа Рт\

• изучалось продольное распределение температуры стенки контейнера Т,ш (г) при различных Рт:

• сравнивались функции В (г) и Тш (г)

3. Экспериментальная установка и методика проведения эксперимента

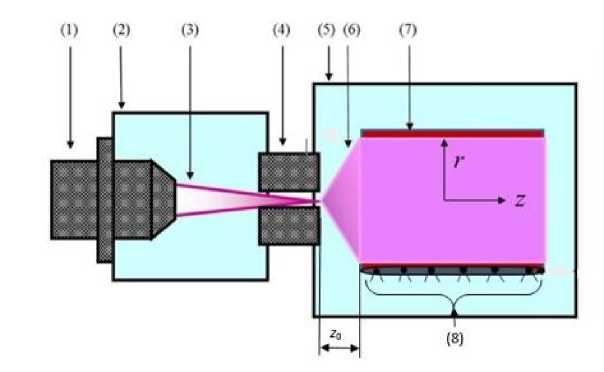

В ходе наших экспериментов измерялись значения функций В (г) и Тш (г) в нескольких поперечных сечениях отрезка кварцевой трубки, внутри которой генерировалась ЭПП. Рис. 1 иллюстрирует постановку экспериментов. Тонкий электронный пучок (ЭП) 3, предварительно сформированный в высоковакуумной камере 2 электронной пушкой 1, инжектируется в заполненную плазмообразующим газом рабочую камеру 5 через выводное устройство 4 (газодинамическое окно). Отрезок кварцевой трубки 7 размещается в рабочей камере так, чтобы ее ось совпадала с осью инжекции пучка, а плазменное облако б было локализовано внутри трубки. Это обеспечивалось надлежащим выбором расстояния го между трубкой и выводным окном.

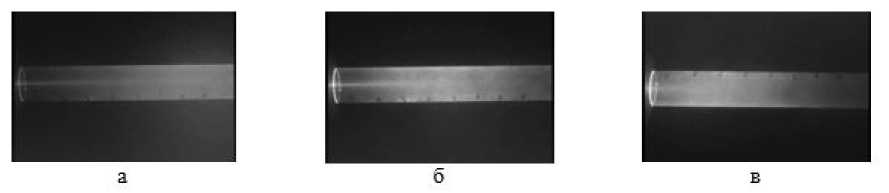

Свечение кварцевой трубки, заполненной ЭПП, фотографировалось цифровой камерой, а изображения обрабатывались с помощь специальной компьютерной программы, которая позволяла вычислять интегральную интенсивность излучения вдоль направления г. Примеры исходных изображений, полученных при различных давлениях плазмообразующего газа, представлены на рис. 2.

Профиль температуры ТЦ (г) измерялся миниатюрными датчиками температуры (производства фирмы Honeywell), закрепленными на внешней стороне трубки вдоль ее образующей.

В условиях динамического вакуума давление плазмообразующего газа Рт варьировалось с помощью натекателя, управляемого контроллером PR-4000 (производство фирмы MKS), а производительность откачки газа из рабочей камеры оставалась неизменной.

Рис. 1. Принципиальная схема, генерации электроиио-пучковой плазмы: (1) электронная пушка, (2) высоковакуумиая камера, (3) электронный пучок, (4) выводное окно, (5) рабочая камера, (6) облако электронно-пучковой плазмы, (7) диэлектрический контейнер, (8) термосенсоры

Рис. 2. Генерация электроиио-пучковой плазмы воздуха, в кварцевой трубе с внутренним диаметром 22 мм: а) Рт = 0,5 Торр, б) Рт = 2,5 Торр, в) Рт = 10,0 Торр

4. Результаты

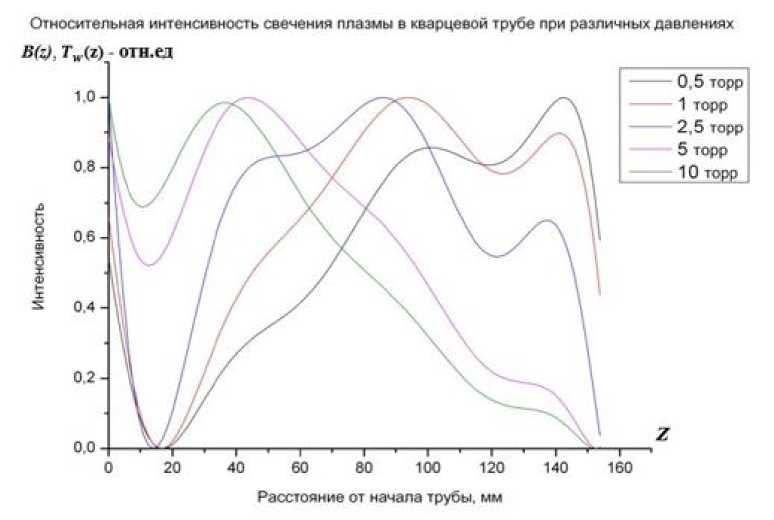

Рис. 3. Относительная интенсивность свечения плазмы в кварцевой трубе при различных давлениях

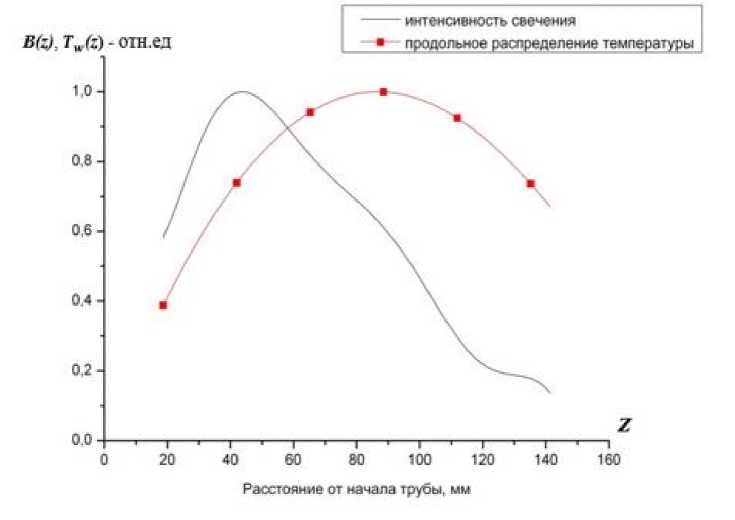

Основные результаты проведенных экспериментов представлены на рис. 3, из которого следует, что при любом давлении Рт профиль интенсивности излучения B(z) имеет максимум на некотором z. При увеличении Рт этот максимум сдвигается в направлении к выводному устройству, т.е. в сторону меньших z, а уменьшение давления приводит к сдвигу максимума функции B(z) в противоположном направлении, т.е. к дальнему от выводного устройства концу трубы. Такая же закономерность имеет место и для функции Т,ш (z): при высоких давлениях плазмообразующего газа сильнее нагрет ближний к выводному устройству конец трубы, а при низких давлениях - дальний конец. Важно отметить, что положения максимумов функций B(z) и Tw(z) не обязательно совпадают, что наглядно иллюстрирует рис. 4

Рис. 4. Интенсивность свечения плазмы и температура, стенки кварцевой трубы как функции расстояния между выводным окном и точкой измерения при давлении плазмообразующего газа, (воздуха) Рт = 10,0 Торр

5. Выводы

На основании проведенных экспериментов выявлены основные закономерности, характеризующие влияние давления плазмообразующего газа. на. продольные профили интегральной интенсивности свечения и температуры стенки заполненного воздухом кварцевого цилиндрического контейнера, при инжекции тонкого непрерывного электронного пучка. вдоль его оси. Установлено, что эти профили имеют максимумы, которые смещаются в направлении от точки инжекции пучка, по мере увеличении давления газа. При этом положения максимумов профилей температуры и интенсивности свечения не обязательно совпадают.

Список литературы Генерация электронно-пучковой плазмы внутри диэлектрического контейнера

- Vasiliev M., Vasilieva T. Materials production with Beam Plasmas // In Encyclopedia of Plasma Technology (Ed. J.L. Shohet, Taylor, Francis). 2017. P. 152-166.

- Юшков Ю.Г. Форвакуумный импульсный плазменный источник электронов для модификации поверхности диэлектрических материалов: Дисс. на соискание уч. степени канд. техн. наук. Томск, 2012. 104 с.