Генератор электроэнергии на контактной разности потенциалов

Автор: Андреев Ю.П.

Журнал: Доклады независимых авторов @dna-izdatelstwo

Рубрика: Термодинамика

Статья в выпуске: 34, 2015 года.

Бесплатный доступ

С каждым годом человечество потребляет всё больше энергии. Большую часть энергии получают за счёт сжигания ископаемого топлива. Атомная энергетика после "Фукусимы" вызывает у правительств многих стран недоверие. Другие виды получения альтернативной энергии зависимы от ветра, Солнца и т.д. Но вокруг нас находится огромное количество энергии - это тепло окружающей среды. Охлаждение воды Мирового океана на 1 градус, позволит обеспечить человечество энергией на несколько столетий при нынешнем уровне потребления энергии. Но, согласно второму началу термодинамики, это невозможно. И это роковая ошибка, тормозящая уже много лет развитие альтернативной энергетики. Предлагается альтернативный вариант получения электроэнергии только за счёт тепла окружающей среды.

Короткий адрес: https://sciup.org/148311768

IDR: 148311768

Текст научной статьи Генератор электроэнергии на контактной разности потенциалов

С каждым годом человечество потребляет всё больше энергии. Большую часть энергии получают за счёт сжигания ископаемого топлива. Атомная энергетика после "Фукусимы" вызывает у правительств многих стран недоверие. Другие виды получения альтернативной энергии зависимы от ветра, Солнца и т.д. Но вокруг нас находится огромное количество энергии - это тепло окружающей среды. Охлаждение воды Мирового океана на 1 градус, позволит обеспечить человечество энергией на несколько столетий при нынешнем уровне потребления энергии. Но, согласно второму началу термодинамики, это невозможно. И это роковая ошибка, тормозящая уже много лет развитие альтернативной энергетики. Предлагается альтернативный вариант получения электроэнергии только за счёт тепла окружающей среды.

При соприкосновении двух разнородных металлов, между ними возникает контактной разности потенциалов - крп. Это явление открыл А. Вольта и подтвердил это опытом. Вот как пишет про опыт А. Вольты Сивухин Д.В. в "Общем курсе физики", [1, стр. 453].

-

4. Вольта доказал существование контактной разности потенциалов с помощью следующего классического опыта. На стержень электроскопа (рис. 237 а) был навинчен медный диск М, покрытый сверху

тонким изолирующим слоем шеллака. На него был положен второй такой же цинковый диск N, снабженный изолирующей ручкой А. Образовавшийся конденсатор обладал довольно большой емкостью, так как слой шеллака был чрезвычайно тонок. Диски на короткое время соединялись медной проволокой В. Тогда между М и N возникала контактная разность потенциалов порядка одного вольта, причем цинк заряжался положительно, а медь — отрицательно. Такая разность потенциалов, однако, слишком мала, чтобы листочки электроскопа заметно разошлись. Для ее обнаружения удаляют соединяющую проволоку В и за изолирующую ручку А поднимают верхний диск N. Так как при этом заряд конденсатора не изменяется, а емкость уменьшается во много раз, то разность потенциалов увеличивается во столько же раз, и листочки электроскопа заметно расходятся (рис. 237 б\

Пока диски не соединены медной проволочкой, то они нейтральны. Но при соединении дисков медной проволочкой между медным и цинковым дисками возникает крп примерно 1 В. Когда проволочку убрали, то разность потенциалов на дисках сохраняется. То есть, имеется заряженный конденсатор. Причём для зарядки такого конденсатора мы не затрачиваем какой-то внешней энергии. Тратим энергию только на замыкание дисков медной проволочкой. Но площадь дисков можно сделать достаточно большой и тогда энергия, накопленная в таком конденсаторе, будет больше энергии, необходимой для работы выключателей. Вроде бы все просто. Разряжаем данный конденсатор на нагрузку в виде, например, повышающего трансформатора и получаем бесплатную энергию. Но этому мешает закон последовательных контактов, также открытый А. Вольта. Вот как это описывает Сивухин Д. В. в "Общем курсе физики" [1, стр. 450].

-

1. При соприкосновении двух различных металлов между ними возникает разность потенциалов, называемая контактной разностью ■потенциалов. Это явление было открыто Вольтой в 1797 г. Исследуя различные металлы, Вольта расположил их в следующий ряд: Al, Zn, Sn, Pb, Sb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd. Он нашел, что если металлы в указанной последовательности привести в контакт друг с другом, то при этом каждый предыдущий металл получит более высокий потенциал, чем последующий. Далее, Вольта установил, что если несколько металлов 1, 2, ..., п привести в контакт друг с другом (рис. 233), то

Рис. 233

разность потенциалов tpn — y?i между крайними металлами не будет зависеть от того, какими промежуточными металлами они разделены. Это положение называется законом последовательных кон- тактов Вольты. Для справедливости его необходимо, чтобы все контактирующие металлы находились при одной и той мое температуре. Если крайние металлы ряда привести в контакт между собой таким образом, чтобы образовалось замкнутое кольцо (рис. 234), то из закона последовательных контактов Вольты следует, что электродвижущая сила в кольце будет равна нулю и, следовательно, никакой электрический ток через цепь не пойдет, если только все металлы имеют одну и ту же температуру. В противном случае мы имели бы дело с нарушением закона сохранения энергии. Таким образом, закон последовательных контактов Вольты может рассматриваться как следствие закона сохранения энергии. Это рассуждение неприменимо в тех случаях, когда в цепи есть электролиты и, следовательно, могут происходить химические

Рис. 234

Если несколько металлов привести в контакт друг с другом, то крп между крайними металлами не будет зависеть от того, какими промежуточными металлами они разделены. Это означает, что при соединении дисков каким-то третьим металлом, между этим металлом и дисками возникнут дополнительные две крп. В результате суммарная ЭДС в этой цепи станет равной 0 и диски не разрядятся через трансформатор. Чтобы такой источник заработал, необходим проводник, у которого бы не возникало крп при контакте с медным и цинковым дисками. Остаётся только создать такой проводник или его аналог и вечный источник электроэнергии готов к работе.

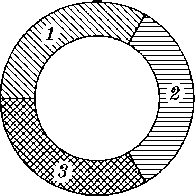

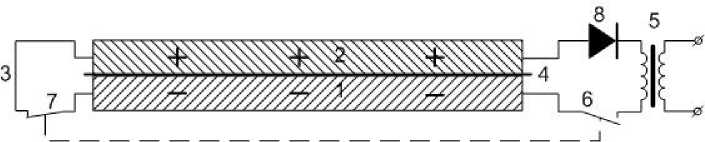

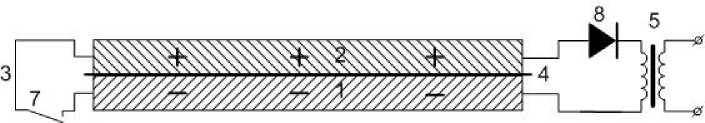

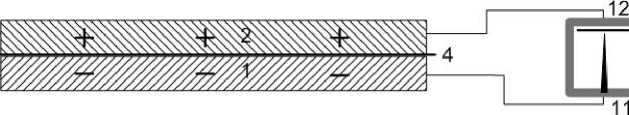

Допустим, что такой гипотетический проводник создан. Он не создаёт крп при контакте с металлами, но свободно проводит электрический ток, как обычные металлы. В результате может получиться вот такой источник электроэнергии - см. рис. 1

Рис. 1.

-

1 – медный диск. 2 – цинковый диск. 3 – медная проволочка. 4 -диэлектрик. 5 – повышающий трансформатор. 6 и 7 – выключатели, имеющие между собой механическую связь с помощью изолирующей тяги.

Естественно, что выключатель 7 медный, как и сама проволочка 3. А выключатель 6, первичная обмотка трансформатора и соединяющие их проводники сделаны из гипотетического проводника. Причём этот гипотетический проводник не создаёт крп при контакте дисками. Работать будет данное устройство следующим образом. Первоначально выключатели 6 и 7 разомкнуты. Диски не соединены и крп нет. Затем выключатель 7 замыкается, а выключатель 6 разомкнут. Диски соединены медной проволочкой 3 и между ними возникает крп около 1 В. Затем выключатель 7 размыкается, а выключатель 6 замыкается. Так как при контакте гипотетического проводника с дисками дополнительных крп не возникает, то ЭДС получившейся цепи не равна 0 и заряженный до 1 В конденсатор в виде двух дисков разряжается через первичную обмотку трансформатора до 0 В. В результате диски вернулись к первоначальному состоянию. ЭДС цепи становиться равной 0 и ток прекращается. При разрядке конденсатора через первичную обмотку течёт импульс тока, который наводит во вторичной обмотке трансформатора импульс повышенного напряжения. Конденсатор из дисков разрядился. Затем выключатель 7 снова замыкается, а выключатель 6 размыкается. Так как диски снова соединены медной проволочкой, то между ними снова возникает крп и диски заряжаются. Конденсатор из дисков снова заряжается до 1 В. Произошел одни цикл работы. Для работы выключателей 6 и 7 необходима какая-то небольшая энергия. Энергия, запасаемая конденсатором, зависит от его ёмкости. Чем больше емкость – тем больше запасённая конденсатором энергия. Подбирая площадь дисков и толщину диэлектрика, можно сделать конденсатор такой большой емкости, что запасённая в нём энергия будет больше, чем энергия, необходимая для работы выключателей 6 и 7 за 1 цикл. То есть, при каждом цикле энергии будет вырабатываться энергии больше, чем тратиться на работу выключателей. Можно порадоваться тому, что как бы создан вечный источник электроэнергии. Остаётся только создать гипотетический проводник, не создающий крп при соприкосновении с другими металлами.

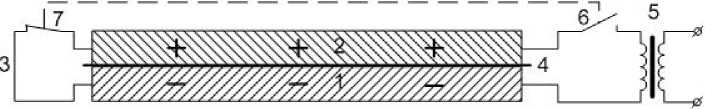

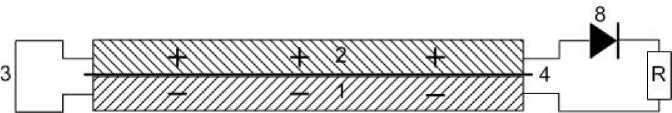

А вот как можно создать аналог гипотетического проводника, не создающего крп при соприкосновении с дисками. Всем знаком полупроводниковый диод. У полупроводниковых приборов металлические выводы соединяются с полупроводником омическими выводами. Такие выводы не создают потенциальный барьер или он очень мал. Поэтому такие выводы не мешают движению электронов. Допустим, есть диод, один вывод которого медный, а другой цинковый. В реальности диодов с такими выводами нет, так как нет необходимости иметь такие выводы. Но сделать такой диод при необходимости не сложно. Медный и цинковый выводы напрямую не соединяются между собой, так как между ними p-n переход из полупроводников и полупроводники. То есть, между медным и цинковым выводами диода не может возникнуть крп. Есть только крп между полупроводниками. У германиевых диодов она примерно 0,3 В. Соединяем медный вывод диода с медным диском через выключатель и обмотку трансформатора. Естественно, что выключатель и обмотка -медные. Соответственно, цинковый вывод диода соединяется с цинковым диском. В результате никаких паразитных крп нет, кроме крп p-n перехода. У выключателя 7 также все детали медные. В результате медный диск может соединяться с цинковым диском через диод и обмотку трансформатора или через медную проволочку - см. рис. 2.

Рис. 2.

8 – полупроводниковый диод.

Работает такой источник электроэнергии так же, как и на рис. 1. Выключатель 7 замкнут, а выключатель 6 разомкнут. Диски заряжаются до разности потенциалов 1 В. Затем выключатель 7 размыкается, а выключатель 6 замыкается. В результате электроны переходят с медного диска на цинковый. Обратно они переходить не могут, так как диод пропускает электроны только в одном направлении. В результате конденсатор из двух дисков разряжается через диод и обмотку трансформатора. Только конденсатор из дисков в данном случае будет разряжаться не до 0 В, а до 0,3 В. Затем процесс повторяется. На выходной обмотки трансформатора имеем импульсное напряжение, которое после выпрямления можно использовать для производства полезной работы. Можно подключить небольшой электромотор со шкивом на оси и поднимать блошку на любую высоту. Чего не смогла сделать вертушка Фейнмана с храповиком и собачкой.

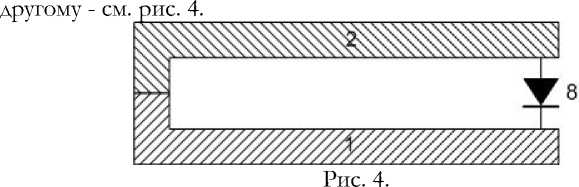

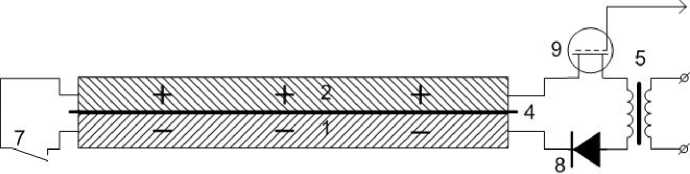

Но самый крамольный вот этот вариант - см. рис. 3.

Рис. 3.

Здесь R – нагрузка, в виде бифилярной катушки из медного провода. Диски соединены между собой медной проволочкой без выключателя. С противоположной стороны диски соединяются цепью, состоящей из диода и нагрузки. Цинковый вывод диода соединён с цинковым диском. А медный вывод диода через нагрузку R с медным диском. Эту схему можно нарисовать несколько по-

Для простоты нагрузки нет. Медный проводник 1 контактирует с цинковым проводником 2. Здесь крп примерно 1 В. С другого конца проводники соединяются через диод. Цинковый вывод диода соединён с цинковым проводником, а медный вывод – с медным проводником. В этих соединениях крп нет, так как это однородные металлы. В диоде, в месте соединения выводов с полупроводниками, крп также отсутствует, так как это омические контакты. Крп только на p-n переходе 0,3 В. В результате получилась кольцевая цепь, в которой суммарная ЭДС не равна 0. Причём все проводники имеют равные температуры. К примеру, в p-n переходе текут одновременно и навстречу друг другу два тока - диффузный и дрейфовый. И если бы удалось развести эти два тока в пространстве, то также по кольцу постоянно тёк эл. ток. В данном примере токи разнесены в пространстве. Так как диод включён в прямом направлении, то электроны через диод идут с медного диска на цинковый. Через контакт между металлами электроны могут проходить в обоих направлениях одинаково.

Если бы вместо диода был бы проводник из другого металла, то между этим металлом и медью с цинком возникло бы две крп. В результате суммарная ЭДС в таком кольце была бы равна 0 при равных температурах всех металлов и тока бы не было. Но так как в кольце с диодом ЭДС не равна 0, то по этому кольцу постоянно должен течь ток. Спрашивается, за счёт чего он будет течь? В кольце из разнородных металлов суммарная ЭДС равна 0 при равных температурах металлов. Но если один из металлов нагреть, то суммарная ЭДС уже не будет равной 0 и по цепи будет течь ток. Но для этого необходимо использовать тепло от внешнего источника, чтобы нагревать один из металлов.

В случае с диодом процесс будет происходить несколько иначе. Ток не может течь без использования какой-то энергии, иначе это нарушает закон сохранения энергии. В данном случае для генерации тока используется внутренняя энергия одного из металлов. В результате температура этого металла будет понижаться. Вследствие этого крп между металлами будет изменяться и суммарная ЭДС и ток кольца уменьшаться. И при некоторой разности температур ЭДС и ток могут стать равными 0. Я не специалист в этой области, поэтому могу и ошибаться. Но так как температура охлаждённого металла при работе становится меньше температуры окружающей среды, то охлаждённый металл будет постоянно получать тепло от окружающей среды, восстанавливая свою внутреннюю энергию. Поэтому и ток будет течь постоянно, пока тепло окружающей среды будет поступать к охлаждённому проводнику. В обоих случаях для генерации тока используется тепло. Только в одном случае используется тепло от внешнего источника, а во втором случает – тепло окружающей среды.

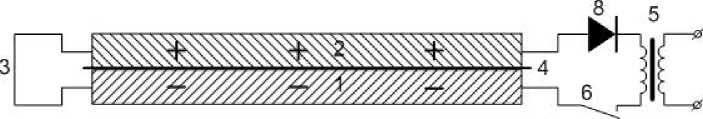

Но ток в таком кольце постоянный, напряжение небольшое. Поэтому его желательно преобразовать в более высокое напряжение. Например, как в этом варианте - см. рис. 5.

Рис. 5.

Медная проволочка без выключателя постоянно соединена с обоими дисками. Когда выключатель 6 разомкнут, тогда диски заряжаются, так как они соединены медной проволочкой и между ними возникает крп. Когда выключатель замкнут, то диски разряжаются через трансформатор и диод. В результате через обмотку трансформатора будет течь импульсный ток. Соответственно во вторичной обмотке конденсатора наводиться повышенное импульсное напряжение, которое после выпрямления может быть использовано.

Но возможен и другой вариант - см. рис. 6.

Рис. 6.

Убирается выключатель 6. А на медной проволочке устанавливается выключатель 7. Тогда диски постоянно замкнуты через диод и трансформатор. Когда выключатель 7 разомкнут, то тока нет, так как цепь разомкнута. Когда выключатель замкнут, то по цепи течёт ток, как на рис. 3. Когда выключатель размыкается, то ток прекращается. Через обмотку также течёт импульсный ток.

На выше описанных вариантах используются механические выключатели. Но это затратно, ненадёжно и на их работу тратится много энергии. Чтобы снизить затраты энергии на работу выключателей, выключатель 6 можно сделать электронным в виде полевого транзистора с изолированным затвором - см. рис. 7.

Рис. 7.

9 – полевой транзистор.

Вместо выключателя установлен полевой транзистор 9 с изолированным затвором. Этот транзистор заменяет выключатель. Выводы у транзистора также омические. Вывод затвора роли не играет, так как он изолирован от полупроводника. На затвор полевого транзистора подаётся сигнал на открытие или закрытие транзистора. Возможно, что диод и транзистор можно будет объединить в один прибор. В таком варианте частота работы такого электронного выключателя может составлять сотни кГц. А возможно и выше. Так как полевой транзистор управляется электрическим полем, то затраты энергии у него на включение-выключение минимальны. Энергия тратится только на перезарядку емкости затвора. А эта ёмкость может в сотни тысяч раз меньше ёмкости конденсатора из дисков. Полевой транзистор можно использовать в других вариантах такого источника электроэнергии. К сожалению, электронный выключатель на транзисторе невозможно установить на медной проволочке, так как диски при этом не будут напрямую контактировать между собой. Поэтому и крп между дисками при таком контакте не будет возникать. Хотя, я может не прав, и в будущем какой-то электронный выключатель сделают. А пока выключатель на медной проволочке будет механическим, а на трансформаторе – электронным, на полевом транзисторе.

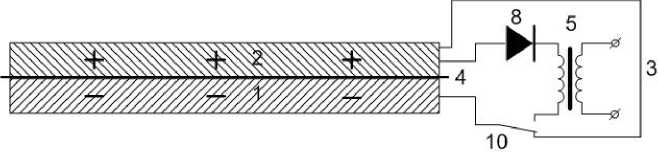

Вместо двух выключателей лучше установить один переключатель - см. рис. 8.

Рис. 8.

10 - переключатель.

В нижнем положении переключатель замыкает диски через медную проволочку 3. В это время диски заряжаются. В верхнем положении диски замыкаются через диод и обмотку. В это время диски разряжаются. В качестве такого механического переключателя можно использовать пьезоэлектрические актуаторы. Частота колебаний таких актуаторов может быть десятки кГц. Можно сделать так, чтобы колебания актуатора происходили на резонансной частоте. Это также позволит снизить энергию, затрачиваемую на работу переключателя. Переключатель также можно сделать по подобию "механического" транзистора. Диски также могут быть изготовлены и из других металлов. Например, вместо цинка можно использовать алюминий, что приведёт только к увеличению контактной разности потенциалов.

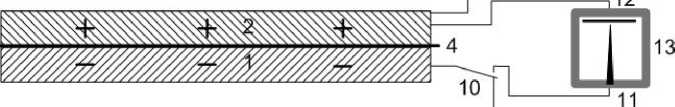

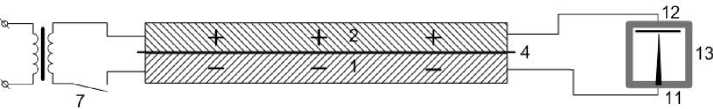

Есть ещё и такой вариант разрядки дисков. В данном случае используется автоэлектронная эмиссия [2] - см. рис.9.

Рис. 9.

11 - острийный медный катод.

Радиус закругления конца катода порядка 1 нм и меньше. 12 -плоский цинковый анод. 13 с сосуд, в котором создан глубокий вакуум. Как и в предыдущих вариантах при замыкании дисков медной проволочкой диски заряжаются. Цинковый положительно, а медный отрицательно. То есть, на медный диск поступили электроны с цинкового диска. Затем переключатель подключает к медному диску заострённый медный катод. Естественно что этот катод получает такой же электрический потенциал, как и диск. Если проводник получил отрицательный заряд, то происходит перераспределение свободных электронов. Эти электроны распределяются по поверхности проводника. В выпуклостях напряжённость электрического поля увеличивается, во впадинах уменьшается. E = U/r. В статье [2] пишется, что у катодов с радиусом закругления 20-50 ангстрем и расстоянием между катодом и анодом 1-2 микрона, автоэлектронная эмиссия возникает при десятках вольт. Но если радиус закругления ещё уменьшить до 1-2 ангстремов, а расстояние между катодом и анодом до нескольких нанометров, то эмиссия возникнет и при разности потенциалов между катодом и анодом 1 В. То есть, результате возникает автоэлектронная эмиссия от крп и электроны будут переходить с медного острийного катода на цинковый анод. Диски разряжаются до какой-то разности потенциалов. Дальше диски снова соединяются и между ними снова возникает крп.

Но возможно, что данный вариант генератора будет работать и без переключателя - см. рис. 10.

Рис. 10.

Диски сразу замкнуты медной проволочкой. Медный острийный катод сразу соединён с медным диском. Между дисками возникает крп. Поэтому также возникает и автоэлектронная эмиссия между медным острийным катодом и цинковым анодом. Происходит переход электронов с острийного медного катода на цинковый анод. Это уменьшает крп между дисками. Поэтому с цинкового диска на медный дополнительно переходят электроны для восстановления крп до первоначального уровня. Электроны с цинкового анода на острийный катод перейти не могут В результате этих двух процессов установится какое-то динамическое равновесие. Электроны могут переходить с меди на более высокий уровень цинка. Но это состояние нестабильное и электрон опять переходит на более низкий уровень у меди. То есть, через контакт есть движение электронов в обе стороны. Но это движение в одном месте. В случае с острийным катодом этот процесс разнесён в пространстве. С острийного катода электроны переходят на анод, а обратно они переходят через контакт между дисками. То есть, по кругу (цинковый диск - медная проволочка - медный диск - медный острийный катод - цинковый анод - цинковый диск) будет постоянно течь электрический ток. Но так как напряжение мало, то вероятно без переключателя не обойтись. Вместо медной проволочки будет первичная обмотка трансформатора с выключателем - см. рис. 11.

Рис. 11.

Выключатель в данном варианте чисто для того, чтобы ток был импульсный. В качестве выключателя также может быть и полевой транзистор с изолированным затвором. Роль диода играет острийный катод. Поэтому во вторичной обмотке трансформатора будет повышенное импульсное напряжение, которое после выпрямления может быть использовано для питания различных гаджетов.

Данный генератор работает за счёт тепла окружающей среды. То есть, сколько тепла он получит - столько энергии выдаст. Но температура окружающей среды не велика. Да и за счёт охлаждения воздуха много энергии не получить. Или для этого необходимо охладить большой объём воздуха. Поэтому, для увеличения мощности такого генератора для его установки на автомобиль возможен подогрев его от внешнего источника тепла. Например за счёт сжигания природного газа. При этом газ сжигается в идеальных условиях. Поэтому вредные выбросы от такого сжигания минимальны. А так как тепло напрямую преобразуется в электричество без каких-либо промежуточных этапов, то теоретический кпд такого преобразования будет равен 100%. И цикл Карно к такому процессу неприменим, как и второе начало.

При работе такого генератора ни один физический закон не нарушается. Если не считать второе начало термодинамики, которое вообще-то является постулатом, а не законом. И цикл Карно тут не применим, как и второе начало. По выражению Канта: «данный a priori, практический императив, неспособный дать никакого объяснения, а также и доказательства своей возможности».